论《共产主义原理》与《共产主义信条草案》的差异和关系

李锐

论《共产主义原理》与《共产主义信条草案》的差异和关系

李锐

(中国人民大学马克思主义学院,北京100872)

《共产主义原理》在内容组成、逻辑结构、论述范围以及思想深度上较之《共产主义信条草案》都有较大程度的丰富和提升,二者之间的差异明显。但二者唯物史观的哲学基础和科学共产主义的文献性质是一致的。《共产主义原理》既是对《共产主义信条草案》中空想社会主义思想残余的“摒弃”,又是对其科学合理成分的“补充和发展”。

差异;唯物史观;科学共产主义

《共产主义信条草案》(以下简称《草案》)和《共产主义原理》(以下简称《原理》)都是恩格斯为共产主义者同盟(以下简称同盟)所撰写的纲领,即《共产党宣言》(以下简称《宣言》)的“第一草稿”和“第二草稿”。前者写于1847年6月,后者写于1847年11月,中间相隔5个月左右的时间。《草案》由22条问答组成,大部分条目言简意赅,颇有“惜墨如金”的意味。这样的特点使得《草案》在很多地方显得论证不足、结构不整。而当时同盟内部的空想社会主义思想势力也影响了《草案》的写作,使其带上了一定的“空想社会主义色彩”,科学共产主义的文献性质受到了遮掩。为此,《原理》在《草案》的基础上,将这份同盟的纲领做了大量的修改、丰实和调整(《原理》共有25条问答),使其能够配得上无产阶级革命运动纲领的历史地位。

一、“22条”到“25条”的演变

恩格斯对《草案》的补充和扩展的幅度非常之大,以至于《原理》看上去并不像是一份“信条”式的著作,尽管恩格斯直到1847年11月仍然习惯性地把它称作为“《信条》”[1]502。《原理》的第4、11、15、18、20、24、25等多条问答初看上去十分冗长,这与之前的多种“信条”版本(也包括《草案》)截然不同。或许恩格斯一开始就没有打算把《原理》写成一个典型的“信条”式著作,他的目的是将科学共产主义的来龙去脉、理论基础和现实依据准确完整、清晰明了地展现给广大工人阶级,好让他们明白诸如赫斯等人的“信条”简直就是胡乱吹侃。恩格斯在《原理》中放弃了《草案》的写作方法,即一上来就把“共产主义者的目的”[2]373和“共产主义社会应该是什么”告诉读者,而是在点明了“共产主义”是什么的前提下,从讲述无产阶级开始,一步步地把论述纵深下去,最终顺其自然地把该讲明的问题呈现出来。这样一来,文章的层次性更为分明,结构性更为紧密,逻辑性更为突出,使人能够对“共产主义”有个更为全面和深刻的认识。《原理》读上去好像是恩格斯“一气呵成”的,难怪人们把它叫做“原理”而不是“信条”。

《原理》比《草案》多了3条,字数大约为18500字,较之《草案》的3500字,内容的分量是大大增加了。《原理》主要是对《草案》的主体部分,即《草案》的7~13条进行补录和加写,同时增加了对“共产主义者和社会主义者区别”以及“共产主义者如何对待其他的政党”的讨论和分析,并删除《草案》中原有的一些表述不合理的问答和论述。具体说来:

《原理》中的第1条问答“什么是无产阶级”[3]230取代了《草案》的第1~6条问答;

《原理》的第2~3条问答对应《草案》的第7~8条问答;

《原理》的第4~5条问答是对《草案》第9条问答的改写和扩充,表现在《原理》进一步论证了无产阶级在资本主义社会中等同于“商品”的悲惨地位,将对“劳动”的阐述引入到同盟的纲领中来,使其带有马克思主义政治经济学的科学成分;

《原理》的第6条是补充进来的,目的在于引出接下来的第7~10条问答,从而使文章更为连贯紧凑;

《原理》的第7~10条问答对应《草案》的第10~12条问答,其中,《原理》的第9条问答在恩格斯原手稿中是空白的,人们此后便依据《草案》的第12条问答来理解《原理》的这一条内容;

《原理》的第11~14条问答是恩格斯重新撰写的,在《草案》中,恩格斯讲完无产阶级和手工业者的区别之后,就直接把话题带回到了“实行财产公有”的相关问题上去了,而《原理》则是“趁热打铁”,分别以“工业革命和社会划分为资产者与无产者首先产生了什么结果?”[3]234、“工业革命进一步产生了什么结果?”[3]236、“这种定期重复的商业危机会产生什么后果?”[3]236以及“这种新的社会制度应当是怎样的?”[3]237的标题讲资本主义社会的阶级状况、政治形势、社会危机、社会发展方向、无产阶级的历史使命、共产主义的新社会制度特征一一详加阐述,增强了整个革命纲领的科学性和说服力,很好地将唯物主义历史观运用在文本中,使得“科学社会主义”的结论更加掷地有声、铿锵有力。恩格斯对这一部分所作的补充是《原理》中最为出彩的地方之一,《草案》中没有说完却有待继续的环节得以填补和修整。人们通常把《原理》的这4条问答同其之前的9条问答一同当作《宣言》第一章和第二章的关键“草稿”部分;

《原理》的第15条问答可以看作是《草案》第13条问答的修改和纠正,因为在原《草案》中带有诸如“幸福”[2]378的“空想社会主义”字眼。同时,《原理》的15条问答论述的是“废除私有制”的问题,这比原先《草案》单说“财产公有”要严谨、合理地多;

《原理》的16~17条问答对应的是《草案》的第14~15条问答,主要是讲述无产阶级革命的原则和生产力对社会发展的决定性的问题。只不过《原理》中的表述更为明朗透彻;

《原理》的第18条问答式对《草案》第16~19条问答的囊括和细化,《草案》中谈到的改造社会的措施的萌芽在《原理》第18条演化为细致充分的十二条措施,并最终做出了令人振奋的预测:“当全部资本、全部生产和全部交换都集中在国家手里的时候,私有制将自行灭亡,金钱将变成无用之物,生产将大大增加,人将大大改变,以致连旧社会最后的各种交往形式也能够消失。”[3]241;

《原理》的第19~20条问答紧跟对“私有制灭亡”的宣告之后,从世界市场的角度切入,论述了无产阶级革命的世界性以及德国共产主义革命面临的现实难题,并在此详述了废除了私有制的共产主义社会的诸多先进特征和美好风貌。一般认为,《原理》第20条中的“人的发展”、“三大差别的消失”等内容是《宣言》第二章中相关部分的直接“思想草稿”。同《原理》的第11~14条一样,这两条问答是恩格斯对《草案》做出的成功扩充。

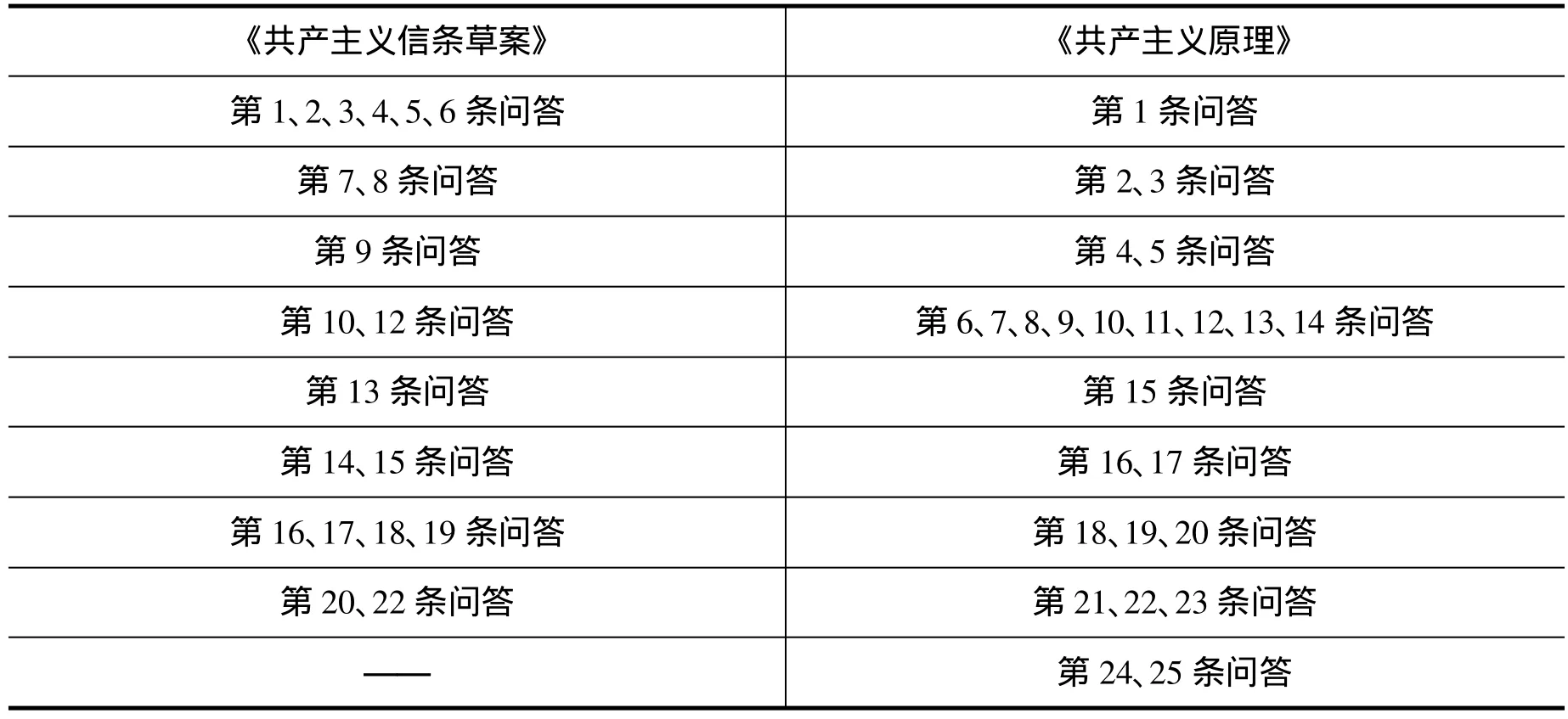

最后,《原理》的第21~23条问答显然照应的是《草案》的20~22条问答,甚至《原理》的第22和23条直接在回答的位置上注明“保留原案”[3]244的字样。两篇著作所论述的主题(家庭、民族、宗教)在这相互的六条中也没有任何的差异。上表就是关于从《草案》到《原理》的一个简易说明表格,它大致能够反映二者之间问答条目的一个承接关系。

当然,《草案》到《原理》的演变不仅仅是字数和问答条数上的变化。从“22条”到“25条”,《草案》中的一些概念遭到了弃用,有些甚至还算是《草案》中的核心概念。恩格斯对《草案》的改动往往被看作是“大刀阔斧”式的,《草案》和《原理》的“异质性”有目共睹。事实果真如此吗?从“22条”到“25条”的演化,难道真的是一个根本性质的转换和变更吗?《原理》和《草案》是否具有显著性的差异?

《共产主义信条草案》《共产主义原理》第1、2、3、4、5、6条问答第1条问答第7、8条问答第2、3条问答第9条问答第4、5条问答第10、12条问答第6、7、8、9、10、11、12、13、14条问答第13条问答第15条问答第14、15条问答第16、17条问答第16、17、18、19条问答第18、19、20条问答第20、22条问答第21、22、23条问答——第24、25条问答

二、《共产主义原理》与《共产主义信条草案》之间的差异

从字数和问答条数上来看,《原理》无论是在行文节奏、语言风格和组织编写上都和《草案》有着一定的区别和不同,但这只是表层的形式上的差别。对《草案》、《原理》间差异的对比,需要从二者所内涵的思想内容上入手。也就是,《原理》是否在一些关键、重要、核心的问题或是概念的论述上“异质”于《草案》?在经过同盟内部的热烈讨论和恩格斯的“修补”后,《原理》有了一个“质的飞跃”?

在这里将《草案》和《原理》之间的差异分成三个层次,并分别对其做出整理和辨析。

第一个层次指的是二者之间关于一些概念的不同理解和运用。显然,此处指的就是《草案》的第1~6条问答中的那些代表“空想社会主义思想残余”的相关概念,即:财产公有、幸福、原理或原则、人类本性、政治解放。

先来谈谈“财产公有”。在原《草案》中,从第2条的“目的”到第3条的“基础”再到第4条的“原理”,首次出现在第2条的“财产公有”俨然就是“共产主义”的代名词。但是,恩格斯对“财产公有”一词并不认同。他和马克思早在1846年就严厉批评过魏特林的“财产公有”说,因为“财产”二字并不能完整无产阶级革命的根本所在。财产作为资本主义法律上规定的一种资产的占有形式,其本质是资本家占有社会的生产资料,也就是资本家控制了社会经济运转的根本基础。财产可以通过多种途径赚取,只有那些凭借占有生产资料而非法剥削工人剩余价值得来的财产,才是不正当和应该夺取的。很多空想社会主义者的思维水平跳不出资产阶级的法权思想范围,便误以为实现了“财产公有”便能解决社会当中的一切问题。其实,“财产公有”充其量是社会变革后的一个所有权的表现形式,社会变革的实质是生产资料归社会占有,资产阶级的私有制被废除,社会生产能够得以最为优化的设计和安排,每一个人在其中都能各尽所能,各尽其才。空喊“财产公有”是起不到实质的指导作用的,有时甚至还会误导大众,盲目起义,陷入“密谋”革命的怪圈当中不可自拔。

因此,恩格斯在《原理》中几乎舍弃了“财产公有”一词。“财产公有”在《原理》中只出现过两次,还是在“废除私有制”的语境下提及的:“……私有制也必须废除,而代之以共同使用全部生产工具和按照共同的协议来分配全部产品,即所谓财产共有。”[4]237恩格斯在这里使用的“所谓”二字,应该就是对《草案》中“财产公有”的一种“嘲弄”式的否认。

恩格斯在《原理》中对资本主义经济、政治、社会现状的剖析和揭示完全可以证明无产阶级由于其自身的先进性和使命感而起来推翻资产阶级、改造旧的社会制度绝对是历史发展的要求,他们最终夺取政权并将生产资料赋予社会所有,在建立了的共产主义社会中满足自己的需要、谋求必须的福利是理所应当,势在必行的,因此那些空洞的“幸福”、“原理或原则”“人类本性”在这样的前提下显然属于无稽之谈。看来,恩格斯在《原理》中删除不合时宜的表述和概念是合情合理、甚至是非做不可的事情。

然而,“政治解放”一词却多少有些不同。有人说恩格斯在1847年使用这一个词是一种理论上的倒退,因为马克思早在1843年就在《论犹太人问题》中批判过这种用法了:政治解放反映的是资产阶级民主革命的胜利后的结果或状况,而“人类解放”代表的才真正是无产阶级的解放。[4]236我觉得这是对恩格斯和《草案》的苛求。理由有三:

(1)《论犹太人问题》写作的背景仍是马克思同青年黑格尔派的内部论争和学术辩驳,马克思区分“政治解放”和“人类解放”两个概念,其出发点是宗教问题,论述的支撑是仅仅带有费尔巴哈和赫斯影响之下所产生的唯物主义萌芽的哲学理论,落脚点还在于人的回归,或是人的“类”本性的解放。试问一下,究竟是《论犹太人问题》的“科学共产主义”性质明显,还是《草案》的科学共产主义性质明显呢?1843年马克思还未完成向共产主义(科学共产主义)的转向,而1847年的恩格斯早已同马克思一同制定了历史唯物主义,《论犹太人问题》中的“政治解放”怎能够资格成为对比《草案》中“政治解放”一词的范本和依据呢?

(2)《草案》是为同盟起草的纲领,本身并不是纯粹的哲学著作。为了追求文章的通俗易懂,恩格斯想必不会将每个词注入过多的“外延”和“内涵”,而是尽量简单明晰,指向明确。《草案》中的“政治解放”就是在论证无产阶级需要争得民主的上下文中讲到的。这与马克思早先在《论犹太人问题》一文中的“政治解放”相比,“哲学意味”要黯淡地多。这正是“此‘政治解放’非彼‘政治解放’”;

(3)恩格斯有自己独立的革命思想和特殊的语言风格,他没有必要在任何方面都要同马克思保持一致。而且,恩格斯和马克思之间细微的思想差异近年来人们多有讨论,并且多数人已经愿意承认恩格斯确有和马克思存在不一致的地方,当然,这是在共同的哲学基础和根本理论见解条件下的不一致。在一些词汇的使用上,恩格斯常常是犀利明快,一针见血,简洁生动,点题透彻。而马克思则更多的是向人展示他那深邃细腻、严密谨慎、博大精深的哲学思维和逻辑力量。不难理解,马克思在《论犹太人问题》中使用的“政治解放”,不可能束缚住恩格斯写作《草案》时的思想翅膀,他在《草案》第16条写下“政治解放”,并不是对马克思的“借用”,而只是一个表达无产阶级国家民主制度重要性的普通词汇。因此说,根据马克思1843年的作品来倒推《草案》在理论上的不足甚至是“倒退”,是经不起推敲的。

况且,就从《原理》第18条来看,《草案》中“政治解放”一词的使用也没有什么太大的漏洞和疏忽。《原理》中讲到“首先无产阶级革命将建立民主的国家制度,从而直接或间接地建立无产阶级的政治统治”[3]239,这与“实行财产公有的第一个基本条件是通过民主的国家制度达到无产阶级的政治解放”[2]379在论述主题、表述方法、意思安排上没有任何实质上的不同,只是《原理》不再愿意使用“财产公有”的提法,而代之以更为鲜明的“无产阶级革命”的言辞。其实,细细追究还可以发现,《草案》中说“实行财产公有的第一个基本条件”,指的是一种结果的必备条件,这种结果就是“财产公有”,即共产主义社会。而《原理》则说“无产阶级革命”,并且在此之后将建立民主的国家制度,那么试问一下,这个国家制度指的不是共产主义,又指的是什么呢?《草案》是“从后往前推”,《原理》是“从前往后顺”,最终都说要求得无产阶级在政治上取代资产阶级的地位。这明显是一个逻辑的“前后句”,这个逻辑就是“无产阶级革命所建立的共产主义社会的表现是无产阶级对政权的控制”。这样一来,“政治解放”和“政治统治”就没有什么区别。

值得一提的是,即使是按照“政治解放”代表资产阶级革命胜利的观点深究下去,仍然不能说《草案》中的“政治解放”是落后于《原理》的“政治统治”的。马克思恩格斯为什么会如此反对魏特林主义呢?魏特林不愿意承认当时的德国必须先完成资产阶级民主革命,进而再建立无产阶级统治。可这是违背历史规律的,德国必须经历这样的一个阶段,在错误的认识指导下工人曾经做出过无谓的牺牲,这个教训是值得吸取的。恩格斯、马克思为了坚持和证实他们的历史观点,先后写了多部同魏特林主义进行斗争的论战性作品。直到《草案》写作前,他们仍然相信资产阶级的革命阶段是时代的诉求。照这么说,恩格斯即使在《草案》中用了“政治解放”在《论犹太人问题》中的意义,也没有什么差错,反而显得恩格斯原则坚定、思路清楚、睿智非常,很好地映现了当时的德国社会现实,是体现时代性的一个鲜活例子。因此,《草案》和《原理》在这一点上的差异,只是形式上的,而不是本质上的。

对“财产公有”、“幸福”、“原理”、“原则”等词语的否定和删除,就不只是形式上了的。但是即便如此,也不能证明《原理》和《草案》的根本性质有着根本的不同。因为这些词汇背后所表述的“共产主义”的基础理念和特点,却是恩格斯一直坚持和信仰的。譬如,“财产公有”的确是《草案》明显不同于《原理》的一处。但是“财产公有”在《草案》中实则“共产主义”的另一种表述,恩格斯也在第7~22条中尽最大努力将“财产公有”赋予更多的“科学共产主义”痕迹。在《草案》的第13、15、16条问答的回答中,恩格斯都做出了符合科学共产主义的讲解。第13条讲到无产者是历史发展的产物,第15条谈到群众的前进要遵循历史规律;第16讲到无产阶级必须建立无产阶级专政的国家,等等。也就是说,“财产公有”应该被弃之不用,但它所涉及到的根本问题——共产主义在《原理》中得到了延续和加深,《原理》绝没有在根子上抛弃《草案》的“财产公有”所要凸显的中心问题。反观《原理》,也是在论述未来共产主义社会的分配制度和生产制度(第14条问答)的时候谈及“财产共有”的,这绝非偶然。《草案》中一些概念所表现出的它同《原理》的差异,绝非是能够危及到二者“根本性质的共同性”的差异,接下来的第二个层次和第三个层次的差异分析,也能够证实这一点。

第二个层次讨论的便是《草案》和《原理》中的“共产主义”是否具有根本性的差异?“共产主义”毫无疑问是《原理》和《草案》中最最核心的问题,无论是其中的概念还是语句,始终是围绕着“共产主义”来“做文章”的。如上段所述,即便是《原理》中删掉的“幸福”、“原理”、“原则”等概念,也是在“财产公有”的大范围内体现自身价值的。

《原理》给人的印象是:共产主义的前因、本相和后果在其中得到了详实充分的论述和展现,恩格斯是在向大家讲述关于共产主义的一切理论和教义,好像共产主义可以根据《原理》的描述,清晰完整地映现在人们的脑海。而且,《原理》开篇点出“共产主义是关于无产阶级解放的条件的学说”[3]230,这就让人怀疑《原理》中的共产主义,是作为一种理论原则和原理来铺开论述的。

而《草案》没有像《原理》一样,把共产主义从头到脚的打量和刻画,而是在其第2条直述共产主义者的目的,即在未来要把社会组织成什么样子。很明显,《草案》一开始就是把共产主义当作一种“理想的社会制度”[5]来规划的。这样一来,共产主义在《草案》和《原理》之间就有一个转化的过程,即由“理想”——“原理”,这中间经历了一个发展的阶段。

这个说法有些牵强。平心而论,《草案》对共产主义的讲述远不及《原理》详细,这是肯定的;同时《原理》也不像《草案》那样,包含过多“空想社会主义”成分。但是,要是据此硬说《草案》的共产主义是“理想制度”而《原理》的共产主义是“理论原则”,则有些顾前不顾后,顾部分不顾整体。上述的意见都是从《草案》和《原理》的开篇出发,从而找到二者所谓的论述前提,进而规定了二者关于共产主义的根本看法。其实,纵观两篇著作的各自的全文,共产主义在其中并不只是某种性质的议论主题,而是一个“综合体”——二者都牵涉到了共产主义的原理分析和制度展望。譬如,《原理》的第18、20等问答被公认为对共产主义社会制度的经典预测和描写,怎能说这其中就不带有半分的“理想社会制度”的色彩呢?(“理想”不等于“空想”)而《草案》的第9~12个问答也向人们大致说清了资本主义社会的发展机制和无产阶级的产生发展过程及特征,这又怎能说是不算关于共产主义的“理论原则”呢?

再者,较真一点的话,《原理》和《草案》的文献结构所呈现出的特点恰恰是和上述说法相反的:《原理》更为精彩地向人们赞扬了共产主义的“社会制度”——“这种新的社会制度首先必须剥夺相互竞争的个人对工业和一切生产部门的经营权,而代之以所有这些生产部门由整个社会来经营,就是说,为了共同的利益、按照共同的计划、在社会全体成员的参加下来经营”[3]237;《草案》更为确切地向人们陈述了共产主义“原则”的至真性——《草案》在其第4条就已经点明,“颠扑不破的原则”是“整个历史发展的结果,是无须加以论证的”[2]373。既然都无需加以论证了,那么还有什么好说的?《草案》不正是如假包换的“理论原则”宣讲书吗?

《草案》和《原理》中的多处原话都可以证明《草案》和《原理》的“角色互换”。《草案》的第13条中说道,“共产主义是关于奴隶、农奴或手工业者不可能实现而只有无产者才可能实现的那种解放的学说”[2]378,难道仅仅因为这句话不是放在开头所说,就不能说明《草案》也可以是关于共产主义“理论原则”的一部著作?此外,《草案》第2条的“使社会的每一个成员都能完全自由地发展和发挥他的全部才能和力量”[2]373也得以在《原理》的第13条中重现,讽刺的是这还是在对共产主义做过理论的论证之后才重新说出的。怎么回事?《草案》的第2条不是被恩格斯删去了吗?按理来说经过共产主义的“演化脉络”[5],这一种说法不是应该“落后”了吗?怎么又会在“科学的论证”后“再次回归”呢?

唯一的解释只能是,《草案》和《原理》之中的共产主义没有本质的区别或是差异,甚至它们之间连个所谓的“进化”、“进步”关系都没有。《原理》只是把《草案》给修改并细化了,它并没有改变它的“前稿本”中关于共产主义的根本观念和认识。

值得一提的是,如果说《草案》因为其中的“空想社会主义思想残余”而具有一定的“理想制度憧憬化”色彩的话,那么说《原理》讲共产主义是从“理论原则”出发就有些无理了。恩格斯在写《原理》之前,在《共产主义者和卡尔·海因岑》一文就说过,“共产主义不是教义,而是运动。它不是从原则出发,而是从事实出发。”[3]210-211既然从《草案》到《原理》是“依次进步”的,那么从《共产主义者和卡尔·海因岑》到《原理》之间,也应该是“依次进步”的。可是,恩格斯如果把《原理》的共产主义写成了“理论原则”的东西,不是就违背“依次进步”的规律了吗?看来,《原理》中的共产主义不是纯正的“理论原则”,它是在细节上比《草案》中的共产主义更为出色和突出,但是二者之间不涉及原则的差异并不影响二者中共产主义思想的一致性。

第三个层次就是《草案》和《原理》的历史观的差异问题。这是在论及《草案》和《原理》的哲学基础。其实,这个问题已经毋庸赘言,既然二者的共产主义思想是根本一致的,那么,其哲学基础只能都是唯物主义的历史观,因为科学共产主义是根据唯物主义历史观所作出的正确结论。然而,在这个问题上,我们要实事求是地说,《草案》和《原理》的历史观在根本上的一以贯之无法掩盖《草案》在部分特殊环节上的“历史观局限性”。

《草案》的第4条问答是其一处“硬伤”,原因是在这一条里恩格斯曾说共产主义(财产公有制)建立的基础是人们意识和感觉中存在着的不可更改的原理和原则。显而易见,这是浓墨重彩的“空想社会主义历史观”。不管这条问答是不是恩格斯和同盟部分成员“妥协”的结果,但这实是《原理》在历史观上的一个“污点”。《草案》的其它问答并没有过多地给唯物史观“抹黑”,巴加图利亚便就此说是恩格斯的迁就和让步使得《草案》的历史观不像《原理》和《宣言》那样“清澈纯净”。

巴加图利亚的辩解或许是值得称道的,但是他继续往前走,极力抹煞《原理》中的“历史观缺陷”,竭力论证《草案》和《原理》、《宣言》的完全一致性,也是有些“理想主义化”了。我国有学者批评巴加图利亚有“夸大”[5]“三个稿本”的一致性之嫌,还是很有见地的。“诚然,恩格斯在《信条》中对‘人性’作了‘历史的’限定,……但这并不能改变‘人性基础’的唯心主义历史观实质,至多使其带上了折中主义的色彩。”[5]我认为,这个评价比较公允和客观,《草案》的历史观确实和《原理》颇有差异,对待这一点,我们应该诚实大方地承认。

但是,我不同意进一步对恩格斯此时的历史观进行质疑和贬低。如同《草案》中的多处“空想社会主义思想残余”,其“历史观缺陷”应该是因为恩格斯对同盟领导人做出了妥协造成的。恩格斯虽然在《英国工人阶级状况》一书中仍然使用着“人类的本性”这样的用语,但该书写于《德意志意识形态》之前,恩格斯在那时还会有些“哲学共产主义”的思想残念,是能够理解的。但是在写《草案》时,如上所述,恩格斯绝对是不再相信空想社会主义者们的“胡言乱语”了,他的思想水平已经达到了较高的“科学共产主义”高度。所以说,《草案》和《原理》的历史观既不是完全的一致,也不是根本的不一致,《草案》在历史观上确有瑕疵,只是这不足以撼动它的哲学基础同《原理》的一脉相承、同根同源。

三、《共产主义信条草案》和《共产主义原理》的关系问题

《宣言》创作史中“三个稿本”间的关系问题是许多中外学者颇感兴趣的话题。只不过,《草案》同《原理》的关系的问题所受到的关注程度远不及《原理》和《宣言》的关系这个问题。在安德列阿斯发表《草案》之后,像J.D亨利以及T.卡弗这样的大学者都“无视”《草案》的存在,在他们的专著中几乎找不到论及《草案》和《原理》关系的字句。[5]

但是,还是有人注意到了这个问题。虽然多是在关于马克思主义历史的书籍中略有提及,还是能够从中提炼出人们对此问题的大致态度。最为惯常的三种意见是:(1)将《草案》中的“空想社会主义思想残余”不加辨别地放大,从而相对地突出《原理》的重大意义和文献价值,认为后者是对前者的全盘修复和彻底颠覆;(2)将《草案》视为马克思主义发展史、国际共运史中的一个“残稿”,即它有着多处缺陷,其文章结构、整体编排、思想深度、学理组成、论述范围、视域宽度等等方面都远远不如《原理》。《原理》是对《草稿》进行的几乎是从上至下、由里至外的大规模修订和整改;(3)《草案》不像想象中的那么糟糕,它勾勒出了科学共产主义的整体轮廓,只是比较模糊罢了,而《原理》祛除了这种“模糊性”,给以科学共产主义一个清晰、完整、全面的风貌。

可以看出,(1)和(2)虽然在关于《草案》的根本性质上多少有着的不同理解,但它们都认为《原理》是对《草案》的“摒弃”,即不把《草案》和《原理》当作同等级别上的历史文献;(3)是最为传统和正式的观点,将《草案》和《原理》的关系解释为“补充和发展”,既不否认《草案》的科学精神和历史地位,又不否认《原理》是更为接近《宣言》的经典著作。

大体上讲,(3)的见解更为合理,《草案》怎么说也是科学共产主义和同盟实践相结合的典范,而且它的根本性质是同《原理》一致的(如上节说述),那么把它无限止地进行贬低就是不明智的亵渎历史的行为——《草案》的科学性和文献价值应该得到承认和正视。我们反对割裂历史,所以就不能撕裂《宣言》的创作史。

需要指出的是,(3)所代表的意见容易走向另一个极端,就是为了修饰《草案》——《原理》——《宣言》之间的顺承性和连贯性,而不得已掩藏了对《草案》不足的研究和探讨,结果《草案》中需要拿出来加以澄清和对比的部分消失在了人们的视野之中,从而使其全然与《原理》“平起平坐”。初看上去,这样并没有太大的失误和遗漏,但是要用马克思主义发展史的目光来审视的话,这里面还真的大有商榷之处:后来文献对之前文献的纠正和完善,正是其体现自身价值的关键所在——“发展史”三字的意蕴所指恐怕也正是如此吧?此外,正所谓理论的前进得益于实践的进展,《原理》的创作也丝毫不例外。如果没有同盟内部思想斗争的推动和促进,《原理》估计也不会在《草案》之后的5个月就迅速地“登上历史舞台”。巴加图利亚等前苏联学者在论证《宣言》“三个稿本”一致性的问题上实在是煞费苦心,但他们也往往“多走了一小步”,结果为了说明历史反而“说偏说过”了历史,真的显得有些过犹不及。

《原理》不是对《草案》的全盘否定,也不是对《草案》的全盘复写。《原理》对《草案》有所“摒弃”,同时又对其做了“补充和发展”。我想,“扬弃并发展”,或许就是形容这两篇著作关系的最佳表述。

上面已经谈到,《草案》中,尤其是其开头的6条问答在实际中引起了同盟成员的思想混乱和立场漂移,因此这是《原理》必须要加以“摒弃”的;同时,《草案》的问答条目同《原理》问答条目的“对应”关系,也可以说明《原理》保留了《草案》的大部分内容,并对其进行了“补充和发展”。也就是说,《原理》摒弃了《草案》的空想成分和明显缺点,保证了同盟制定纲领这一历史任务的方向性和原则性。

其实,仔细比较《草案》和《原理》的文本本身,也能从中看出端倪。《草案》至少有四处论证衔接略显僵硬和顿塞,也就是之前所说的《草案》有“前后脱节、内容断裂、结构不整”的问题。第一处就是第6条到第7条之间,在“启发和团结无产阶级”[2]374之后,突然转入到对“无产阶级”的历史唯物主义论述上来,多少让人觉得作者似乎一下子换了个论证思路和书写方式;第二处在第9条和第10条之间。第9条的末尾点到社会分化为了两大对立阶级,但是其中提出的问题却还没有给以回答。资产者为什么在和无产者的接触和交往中“处于有利的地位”[2]376,无产者为什么“不得不接受资产者提出的苛刻条件”[2]376,这在讲述无产者和奴隶的区别(第10条之前)好像随性地搁在了一边。虽然第10条做出了无产者属于整个资本家的奴隶的补充解释,但这仍然没有点到问题的实质——无产阶级因为不占有生产资料而出卖自己的劳动(劳动力);第三处在第12条和第13条之间。讲完无产阶级和手工业者的区别之后,好像又回到了一个“原点”,即从新规定了什么才是无产阶级革命的学说。12条之后似乎是少点了什么,因为13条在讲述革命的策略,(无产阶级革命并不是随心所欲地出现的,而是历史发展的大趋势)中间是有着唯物史观的意思的,那么,这段历史,也就是由“手工业者”过度到“无产阶级”的这段历史究竟会是一个怎样的大概阶段呢?12条之后并没有接着讲下去,而是直接为共产主义突兀地下了一个结论;第四处在第15条和16条之间。15条说到财产公有不可能一下子就实现,但是没有说清楚这是为什么?这中间理应由一些详细而严密的论证,但是在此之后的16条只说了“通过民主的国家制度达到无产阶级的政治解放”这个理想的状态。这个理想要经历什么样的过程才能实现呢?如何“逐步”实现“财产公有”呢?显然,这是《草案》不可忽略的一处空缺。

当然,《草案》的第9条、第13条、第15条都包含了不少的“科学共产主义”思想成分,但这还不足以把恩格斯所认为的科学共产主义“原理”展现透彻。因此,恩格斯在批判了赫斯之后,就赶紧约同马克思一起扩写《草案》。在《原理》中不难发现,上述的《草案》中的四处较大缺陷,都成为了《原理》增加其分量的问题来源。《草案》前6条被恩格斯删除出了同盟纲领的正文;在原先《草案》的第9条到10条之间,恩格斯把马克思主义政治经济学补充了进去,很好地回答了无产者是如何把劳动出卖给资本家的问题;资本主义对世界的改造、资本主义社会的经济、政治状况,以及生产的社会化和生产资料私有占有所必然引起的商业危机等通常被看作是《原理》核心议题的部分,恰恰是为了《草案》第12条和第13条的对接和毗连;而《原理》的第18条问答,不仅很好解决了《草案》第15、16条论述分散、苍白、干瘪的问题,也使得同盟的纲领消除了先前“随意下结论”的弊病。(而且,所有空想的社会主义者所写的“信条”类作品一直以来也有此通病。)同时,恩格斯在《原理》中提出的“十二项措施”,也是被公认为马克思恩格斯著作中首次对未来社会的建设所作出的相对全面和具体的指导和规划。因此说,《原理》当之无愧是《草案》的“修正改进”版。

[1]马克思恩格斯全集,第47卷[M].北京:人民出版社,2004.

[2]马克思恩格斯全集,第42卷[M].北京:人民出版社,1975.

[3]马克思恩格斯选集,第1卷[M].北京:人民出版社,1995.

[4]蔡金发.《共产主义信条草案》的作者是恩格斯吗?——和王先恒同志商榷[J].江西社会科学,1981,(1).

[5]姚顺良,夏凡.马克思是《共产党宣言》思想的主创者——兼与巴加图利亚、卡弗等学者商榷[J].学术月刊, 2008,(8).

(责任编辑杨黎源)

A811

A

1008-4479(2010)06-0048-08

2010-07-23

李锐(1984-),男,河南焦作人,中国人民大学马克思主义学院博士研究生,主要从事马克思主义研究。