从历时角度看“V+得个+W”句式的使用

苏文丽

(太原大学外语师范学院,山西 太原 030012)

从历时角度看“V+得个+W”句式的使用

苏文丽

(太原大学外语师范学院,山西 太原 030012)

现代汉语中有一种“V+得个+W”结构,如累得个半死/玩得个天昏地暗等,这一句式在现代汉语文学作品中使用很少,但在中国古汉语中的使用则很普遍。我们希望通过本文来探讨一下“V+得个+W”使用由多到少的原因。

“V+得个+W”句式;“V+(了)个+VP”句式;“V得(O)”

现代汉语中有一种“V+得个+W”句式,如:

(1)每到周末,他必玩得个天昏地暗。

(2)这一番话,把孟明的侥幸心理击得个粉碎。

(3)把上市公司掏得个干干净净,之后便弃之于不顾了。

(4)搬砖头,垒石头,支起锅,熬糊涂,你一碗,我一碗,喝得个小肚鼓悠悠……

可以充当“W”的成分有性质形容词、状态形容词、形容词短语、动词、动词短语、四字格、惯用语、名词、名词短语等,有的还可以是小句。从这些形类出现的频率来看,四字格占很大部分,AABB式双音节形容词重叠式,状态形容词“粉碎、精光、稀烂”等也比较常见。

这一句式与“V+得+C”句式(如:夜间的一切他都知道得清清楚楚)和“V+(了)个+VP”句式(如:他把胡须剃了个干干净净)极为相似,但是从现代汉语中的使用频率来看,“V+得个+W”句式要远远小于其他两个句式。笔者对“V+得个+W”结构的使用情况进行了广泛的调查,选取文康、老舍、王朔、霍达等几位北京籍作家的作品以及《中国传统相声大全》第一卷、《马季相声》两部相声集进行搜索,只发现三例“来得个+W”的例子。此外,在鲁迅、周作人、赵树理、袁静、王安忆、张爱玲、三毛的作品中也发现了个别用例,在琼瑶的小说和梁羽生、古龙等的武侠小说中发现的例子最多,不过“W”的类型比较单一,基本以四字格和AABB重叠式为主。与“V+得个+W”在现代汉语文学作品中使用稀少的状况相比,其在中国古汉语中的使用则要普遍得多,发现的用例很多。我们希望通过本文来探讨一下“V+得个+W”使用由多到少的原因。

我们认为,“V+得个+W”在现代汉语和近代汉语后期的使用应该是一种方言或历时的残留现象,其中的“得”与“V+(了)个 +VP”中的“了”的功能很相似,主要表示时态意义。我们认为这一观点的成立要满足以下几个条件:

(1)“得”在历时过程中曾经有作动态助词表完成的阶段。

(2)“V+个 +VP”结构是由“V+ 个 +NP”结构发展而来,那么“V+得个+W”结构产生之前,也应该有一个“V+得个+NP”结构发达的阶段。

(3)“V+得个+W”结构相对繁荣的时期应该与“得”作完成助词的阶段基本一致。随着“得”作完成助词功能的萎缩,“V+得个+W”的使用也应该逐渐减少。

下面我们就按照这一思路来验证前面的假设。

一、“得”的虚化历程

我们首先从“得”的虚化历程入手。“得”在历时过程中曾经过数次虚化,形成过多种用法,现代汉语普通话中“得”的多种用法正是这些历时虚化过程在共时平面的积淀。在“得”的虚化链中许多学者都注意到有一个作动态助词的阶段。曹广顺在《近代汉语助词》一书中提到在唐代有一种“动词+得+(宾)”格式使用很普遍。这一格式的使用又分为两种情况:一些表示通过一个动作而获得一个结果,如:赦赐金钱二百万,洛阳迎得如花人(白居易《母别子》)。这类中的“得”还有动词“得”的痕迹,它在格式中作动词的补语;另外一些则不是强调动作获得了什么结果,而是用来表达一种动作完成、实现的状态。如:牡丹枉用三春力,开得方知不是花(司空图《红茶花》)。这一类中“得”的功能与动态助词“了”相近,应该说它们已经从补语变成了助词。由此可见,“得”字在历时过程中的确有作动态助词相当于“了”的阶段。而据学者们考察,这时动态助词“了”还没有真正出现,如果以“V了O”作标准,动态助词“了”出现在唐五代。从作动态助词的时间上来看,“得”要比“了”早。

二、“动词+得+(宾语)”结构的产生和繁荣

以上我们说明了“得”在历时过程中有做动态助词相当“了”的阶段,下面我们还需要进一步考察在“V+得个+W”结构产生之前是否有一个“V+得个+NP”结构发达的阶段。

前面说过,“动词+得+(宾语)”(下文记作“V得(O)”)在唐代的使用已经比较多了。据杨平(1989)考察唐以前“V得(O)”的宾语部分一般都是名词、代词或名词性短语,唐代出现了数量(名)短语作宾语的例子。在《齐民要术》中数量(名)短语作宾语的比较多,名量、时量、动量宾语都出现了。晚唐的《敦煌变文集》也出现了“名+数+量”“数+名”“量+名”三种名量宾语形式。其中“量+名”的例子如:

(1)凡人斫营,捉得个知更官健,斩为三段,唤作厌兵之法。(《敦》,38页)

我们知道,唐代也是量词“个”发展变化的一个重要时期。“在语义方面,它的适用范围有重要扩展,扩展之后,与现代状况相比,在大的类别上已没有什么不同。在语法特点方面,它跳出了魏晋时代才最后确立的“数量名”格局,不但可以称量各种复杂的名词性短语或其他结构,而且在它的后边还出现了动词、动宾结构、引语以至非实体成分,这为现代汉语中“个”后出现形形色色更为复杂的成分打开了道路。“个”前数词“一”的省略值得注意,它可能为“个”突破量词的原有意义和用法创造了一定的条件。上述变化并未同步地发生在同时代的其他量词身上,可见,从那时起“个”就开始表现出了有别于一般量词的语法性质。“V得(O)”结构从唐代起开始繁荣,唐末“量+名”宾语形式开始出现并逐渐增多,而同时唐代“个”作为一个使用频率最高的泛化量词的地位也已经确立,那么从理论上来说,宋元明之时“V+得个+NP”的用例应该不少,而且它的用法将会随着使用频率的提高而有新的扩展。

我们考察了元末明初创作的《水浒传》,从中发现了不少“V+得个+NP”的用例,如:

(1)那淫妇一头哭,一面口里说道:“我爹娘当初把我嫁王押司,只指望‘一竹竿打到底。’谁想半路相抛!今日只为你十分豪杰,嫁得个好汉,谁想你不与我做主!”(《水浒传》第44回)

(2)众庄客答道;“昨夜捉得个偷米贼人。”(《水浒传》第10回)

(3)此人生得面如锅底,鼻孔朝天,卷发赤须,彪形八尺,使口钢刀,武艺出众;……谁想郡主嫌他丑陋,怀恨而亡,因此不得重用,只做得个兵马保护使。(《水浒传》第62回)

(4)宋江大喜。随即教取纸笔来,一面焚起好香,取出玄女课,望空祈祷,卜得个上上大吉之兆。(《水浒传》第81回)

(5)贺太守听了,气得做声不得,只道得个“我心疑是个行剌的贼,原来果然是史进一路!那厮你看那厮且监下这厮,慢慢置处!这秃驴原来果然史进一路!”(《水浒传》第58回)

(6)盖众将引军夺路而走,才转得两个弯,撞见一彪军马……(《水浒传》第59回)

这些例子中“个”后的“NP”有简单的,有复杂的,甚至还有“个”后为引语的例子。在《水浒传》(120回本)中我们也发现了几例“V+得个+W”的用例:

(7)……那西门庆,一者冤魂缠定,二乃天理难容,三来怎当武松神力,只见头在下,脚在上,倒撞落在街心里去了,跌得个“发昏章第十一”!(《水浒传》第25回)

(8)若得了人情,入门便不打你一百杀威棒,只说有病,把来寄下;若不得人情时,这一百棒打得个七死八活。(《水浒传》第8回)

(9)村口林冲等引军接应。刚才敌得个住。(《水浒传》第59回)

三、“得”与“了”、“V 得(O)”与“V 了 O”的并存与竞争

“语法化”中有一个“并存原则”,即一种语法功能可以同时有几种语法形式来表示。一种新形式出现后,旧形式并不立即消失,新旧形式并存。与“并存原则”互补,还有一个“择一原则”,即能表达同一语法功能的多种并存形式经过筛选和淘汰,最后缩减到一二种(参看1994沈家煊《“语法化”研究综观》)。我们认为“得”与“了”,“V 得(O)”与“V 了 O”的发展也符合这两条原则。“得”、“了”作为表完成的动态助词曾在一段时期内并存,最后,“了”在竞争中占了上风,将“得”淘汰出局。

我们调查了明代的短篇小说集“三言”。“三言”中的作品有的是辑录了宋元明以来的旧本,但一般都作了不同程度的修改;也有的是据文言笔记、传奇小说、戏曲、历史故事,乃至社会传闻再创作而成,故“三言”包括了旧本的汇辑和新作的创作,可以反映一个较长时间段之内的语言情况。在调查中我们发现了“三言”中“V+得个+NP”和“V+了个+NP”的用例数量都很多。“了”已经出现了用在动补结构之后的例子(如:打碎了),这说明它的虚化程度已经相当高了,但“得”始终没有发展出这一用法。不过这时期“V+得个+W”的用例还是占优势的,我们共发现了15例,“V+了个+VP”的用例我们只发现了1例。在“V+得个+W”出现较多的篇章里,“得”作动态助词的表完成的用法也比较多。以《醒世恒言》第四卷《灌园叟晚逢仙女》为例,我们在其中发现了两例“V+得个+W”的例子,同时也发现了许多“得”用作动态助词表完成的例子,如:

(1)手下用一班如狼似虎的奴仆,又有几个助恶的无赖子弟,日夜合做一块,到处闯祸生灾,受其害者无数。不想却遇了一个又狠似他的,轻轻捉去,打得个臭死。

(2)张委因跌了这交,心中转恼。赶上前打得个只蕊不留,撒作遍地,意犹未足,又向花中践踏一回。

(3)女子道:“我祖上传得个落花返枝的法术,屡试屡验。”

(4)张委道:“我想得个好计在此,不消与他说得,这园明日就归于我。”

(5)饮不上三杯,只听得砰砰的敲门响……

(6)秋先扯住道:“衙内,这花虽是微物,但一年间不知废多少工夫,才开得这几朵。……”

(7)不曾谢得他一声……

(8)众人一齐起身,出得庄门……

(9)沿墙照去,只叫得声苦也。

我们在《灌园叟晚逢仙女》还发现了下面两个例子:

(10)按下此处,且说张委至次早,对众人道:“昨日反被那老贼撞了一交,难道轻恕了不成?如今再去要他这园。不肯时,多教些人从,将花木尽打个稀烂,方出这气。”

(11)秋公吃这一吓不小,问道:“老汉有何罪犯?望列位说个明白。”

这两个例句前一个是假设句,后一个是祈使句,“个”前未带“得”。这与“V+个+VP”结构用于陈述句时,“V”后一般要带“了”,用于虚拟句时,不能带“了”的情形是非常相似的。

另外,还有一个事实可以侧面反映“V+得个+W”中“得”主要表时态意义的性质。张谊生(2002)考察“V+个+VP”格式中的各小类在历时过程中出现的先后顺序为:

(1)“VP”是形容词;

(2)“VP”是谓词性短语;

(3)“VP”是四字格,大多是成语;

(4)“VP”是表动作持续的否定式,主要有“不停、不止、不了、不住”等。

“V+得个+W”句式中前三种都常见,只有第四种很少见到。与之相似,在“V+个+VP”这种也很少见到“个”前加“了”的情况,这说明“得”和“了”有一定的共同之处。

四、“V 得(O)”用法的萎缩与“V+得个 +W”句式在近代汉语后期的减少

杨平(1989)指出:明末、清代的小说中“V 得(O)”从总的数量上看不少,但“V得(O)”中有些动词的复现率较高,成为一种习惯的、固定的表达形式,有的就凝固成词,“V得(O)”的能产性已经较差了,慢慢趋向萎缩。现代汉语普通话中“V得”这种形式基本上不具有能产性了。助词“得”唐宋时兼有表示获得结果、完成、持续、作动补结构的标志等多种功能,元代以后,表示完成、持续的用法逐渐衰落,而作补语标志成为主要功能。在“得”与“了”同为动态助词的竞争中,“得”已经偃旗息鼓,在近代汉语后期的作品中“得”表完成态的用法已经很少见到了。我们认为正是由于这一原因,导致了“V+得个+W”的用法也随之逐渐减少。

我们在18世纪中叶的《红楼梦》和《儒林外史》这两部小说中共发现一个“V+得个+W”的用例:

(1)家君在这里无他好处,只落得个讼简刑清。(《儒林外史》第8回)

(2)宁王运气低,就落得个为贼为虏……(《儒林外史》第8回)

这两个例子中的“落得个”在现代汉语中也有“落了个”的说法,如北京籍作家郭宝昌《大宅门》中的两个例子:

(3)“大爷一辈子是个与世无争的人,倒落了个秋后问斩……”(郭宝昌《大宅门》)

(4)韩荣发倒落了个诬陷敲诈的罪名,反坐了大牢!(郭宝昌《大宅门》)

由此可见,“得”与“了”用法的相似之处。

我们还调查了19世纪北京籍作家文康的《儿女英雄传》,从中未发现“V+得个+W”的用例,但发现的“V+(了)个+VP”用例很多。同时期的《老残游记》中也未见“V+得个+W”结构的用例。

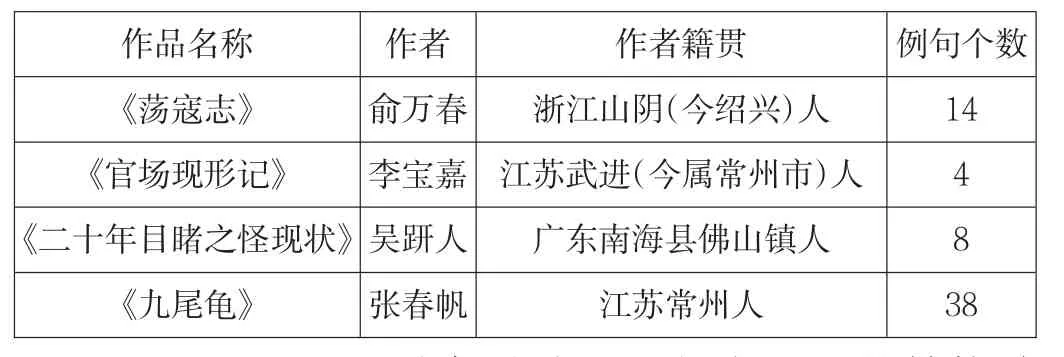

以上几部作品都是用北方官话写成的,其中“V+得个+W”的用例极少,而在一些吴语或粤语区作者的作品中我们却发现了不少“V+得个+W”的用例,下面我们将作品的名称、作者及其籍贯列一表格说明:

作品名称 作者 作者籍贯 例句个数《荡寇志》 俞万春 浙江山阴(今绍兴)人 14《官场现形记》 李宝嘉 江苏武进(今属常州市)人 4《二十年目睹之怪现状》吴趼人 广东南海县佛山镇人 8《九尾龟》 张春帆 江苏常州人 38

通过以上论证,我们认为“V+得个+W”的结构关系应该与“V+(了)个 +VP”的类似,“得”与“了”相似,表示“完成”的时态意义,不过从另外一个方面看,“得”与“了”也有不同之处,“了”在历时过程从作补语到虚化为动态助词再到体标记,它的演化方向基本只有一个,而助词“得”在唐宋时兼有表示获得结果、完成、持续、作动补结构的标志等多种功能,后来表示完成、持续的用法逐渐衰落,作补语标志成为主要功能,到现代汉语中,普通话里只剩下“作动补结构的标志”这一个功能,其他几种用法都已消失,但在一些方言里仍有不同程度的保留。我们认为,“V+得个+W”在现代汉语和近代汉语后期的使用应该是一种方言或历时的残留现象。不过,由于“V+得个+W”结构在使用上还具有某些独特之处,如:相比“V+得+C”结构多了一种夸张性语气,相比“V+个+VP”结构又多了一种文言色彩,因此它还不能完全被二者所替代,还将在一些特殊的文体(如武侠小说)或特殊的语境中继续被使用。

[1]曹广顺.近代汉语助词[M].北京:语文出版社,1995.

[2]丁声树.现代汉语语法讲话[M].北京:商务印书馆,1961.

H03

A

1673-0046(2010)3-0189-03