关于中介语产生因素及相互关系的再认识

张望发,柳英绿

(吉林大学文学院,吉林长春 130012)

如果把Selinker在1972年发表的《中介语》一文作为中介语理论正式建立的标志的话(鲁健骥,1993)[1],至今也不到40年的历史。如果从20世纪80年代初中介语理论介绍到中国算起,它在中国的实践与发展也不过是二十几年的历史。在这短短的二十几年里,中国的研究者一方面致力于理论建设的完善与发展,另一方面坚持理论服务实践的指导思想,在英语教学、对外汉语教学、母语教学方面即中介语应用方面取得了丰硕的成果。这些成果一方面拓展了中介语研究的视野,另一方面又把中介语研究引向深入。

截至2009年10月,中国(CNKI)学术文献总库共收录题目中含“中介语”一词的著作论文共计730篇,其中理论研究包括介绍性著作论文共计52篇,应用研究包括678篇(介于理论与应用之间的数量少,都归入应用研究。数据为人工统计,但基本上可以反映研究数量分布的全貌)。这一数据表明,中介语应用研究的成果远远大于中介语理论研究的成果。理论研究成果方面,介绍性文章数量远远大于探讨性文章,综述性文章数量远远大于个案思考性文章。学界“轻理重实”的理念较为严重,也许是中国人务实思想在学术研究中的一种反映。应用研究方面,成果颇丰,问题也比较突出,主要表现为三大弊端:一是案例雷同,思辨相似;二是语料杂糅;三是结论可信度不高。应用研究中暴露出的问题,需要指导理论来解决,如果没有对中介语理论的正确认识,如果没有对中介语理论的补充、完善与发展,从事任何中介语的应用研究都是徒劳的。中介语应用研究中暴露出来的问题迫使我们对中介语理论进行重新审视。针对应用研究中的三大弊端,本文重新审视三个问题:一是什么是中介语,二是中介语产生的因素,三是中介语产生因素之间的关系。

一、 什么是中介语

什么是中介语?不同学者有不同的观点。国外学者的观点大概可以归为:①参照观。以Corder(1967)[2]和Nemser(1971)[3]为代表,他们把中介语看做是一种以目的语为参照的动态系统。②自主观。以Selinker(1972)[4]为代表,Selinker认为,中介语是一个自主的系统,有自己的内在规律。③共时历时观。以Corder(1992)[5]和Ellis(1986)[6]为代表。Corder认为,从横向看,中介语指的是学习者在特定的时点构建的语言系统;从纵向看,中介语指学习者在不同阶段的发展(曾红艳,2007)[7]。Ellis也持相同的观点。④认知观。代表人物是Selinker(1992)[8]。认知派认为,中介语是可以观察的语言事实。⑤能力说。代表人物是Adjemian(1976)[9]和Torane(1982[10],1983[11])。Adjemian把生成语言学的语言能力观直接用来解释学习者的中介语能力。Torane把中介语看做是由不同语体风格构成的连续体。国内学者的观点大致无法逾越国外观点的樊篱。如鲁健骥(1993)、吕必松(1988)[12],赵金铭(2005)[13],周健、彭小川、张军(2004)[14]等。由于学术背景、研究目的、认知视角等原因,不同学者对中介语的认识有不同的差异,甚至产生分歧。但是共识也是非常明显的。例如:

(1) 中介语是存在的。虽然到目前为止,还没有建立任何一个中介语系统,但是至少在情感上承认中介语事实的存在。否则也就没有进行中介语研究的必要。人们绝不会为了一个并不存在的事实而付出努力的。

(2) 中介语是在第二语言的习得过程中产生的,没有第二语言的习得,也就没有中介语。第二语言习得是中介语产生的现实环境。

(3) 中介语的构建以学习者对母语和目的语的认知为前提。没有母语和目的语的认知,也就谈不上中介语的构建。可以说,母语和目的语是中介语产生的基础。

(4) 中介语是一个独立的系统,既不同于母语,也不同于目的语。但是,它与母语和目的语有着千丝万缕的联系。

(5) 中介语的形成受到了许多因素的影响,有些中介语受单一因素的制约,有些中介语受多种因素的制约。

中介语是学习者在学习目的语过程中形成的一种变异的目的语。中介语理论虽然被认为是一种假设,但它与纯假设不同,因为它以学习者学习过程中形成的具体的变异的目的语(以下称为“个案”)为研究对象。中介语理论的反对者以目前没有建立任何一种中介语系统为借口,否定中介语理论的做法不值得推崇。

我们认为,中介语是一种语言事实现象,可以感知,可以描写,可以分析,以学习者个案为表现形式。如果把中介语看做是一种抽象的类型(Type),那么学习者个人在学习目的语过程中形成的这种特殊语言现象可以看做是中介语的实例(Token)。中介语与个案的关系是一种类型与实例的关系。中介语存在于个案中。中介语与个案的关系可以表示为:

1+1+1+1+……+1=1

左边的1代表个案,右边的1代表中介语。个案之和等于中介语。左边的1表现为具体性和差异性,右边的1表现为系统性和抽象性。左边的1是实例,右边的1是类型。左边的1是右边1的具体化。右边的1是左边1的抽象化。

由于中介语研究的时间较短,没能建立(与其说是建立,不如说是发现)任何一种中介语系统而否定中介语理论的做法,是对学习者学习个案的漠视和逃避。

二、 中介语产生的因素

目前,对中介语的解释模式主要有三种:一是Selinker的“规则组合”模式,二是Adjemian的“渗透”模式,三是White的“参数设置”模式。

Selinker(1972)把中介语产生的因素分为五个中心过程:语言迁移,目的语规则泛化,训练造成的迁移,学习策略与交际策略。Selinker认为,语言迁移和目的语规则泛化是中介语产生的重要根源。训练造成的迁移、学习策略与交际策略是造成中介语产生的主要原因。Adjemian(1976)的“渗透”模式是一种双向渗透模式,中介语处于中间,母语与目的语处于渗透的两端。从性质上看,母语的渗透是语际间的,而目的语的渗透是语内的。母语与目的语是中介语产生的两个基本根源。

White(1983)[15]的“参数设置”模式认为,中介语的产生过程,其实就是第二语言参数重设的过程。原则是普遍的,母语与目的语只是参数的不同。目的语的学习过程只是一个不断调整参数的过程。这种模式把中介语产生的因素归结为:参数。

我们认为,不管是Selinker的“五要素”说,Adjemian的“两要素”说,还是White的“单要素”说,他们的研究视角都过于单一,把影响中介语产生的因素局限于中介语产生的过程,而忽视了学习是一个高度复杂的心智活动过程,忽视了学习是学习者、学习环境综合作用的过程。

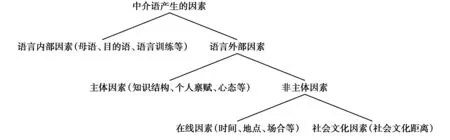

我们以中介语的渊源是否与语言有关为标准,把它的产生影响因素分为语言内部因素和语言外部因素。语言内部因素主要表现为母语和目的语。中介语的产生可能只涉及母语或目的语,而有时可能是母语与目的语双重作用的结果。母语或目的语的各个语言层面如语音、词汇、语法等都可能在中介语的产生中发挥作用。除了母语与目的语外,语言教学与语言训练也是影响中介语的两个内部因素。

影响中介语产生的外部因素,非常复杂,要素繁多。以这些因素是否与主体有关为标准,我们把它们分为主体因素与非主体因素。主体因素主要包括个人禀赋、知识结构、主观心态、学习策略(包括通常所说的目的语规则过度概括)、年龄、性别、生理机能等等。其中知识结构、个人禀赋、主观心态是影响中介语的主要因素,其他的是次要因素。相同心态下,学习主体个人禀赋越高,知识结构越合理,中介语就越接近目的语,反之,则离目的语越远。

影响中介语产生的非主体因素主要包括在线构建的因素和广阔的社会文化因素。在线构建的因素如时间、地点、场合、交际目的、交际对象、话题、语体、谈话方式等,它们是中介语形成过程中临时在线构建的背景信息。社会文化因素根植于一个言语社团内部,具有永远性特征,对言语社团内部全体成员都具有制约作用,是该言语社团文明创新与文明实践的历史凝结。母语与目的语所构建的社会距离越近,中介语越靠近目的语,反之中介语离目的语就越远。中介语产生的因素类型可以用图1表示。

图1 中介语产生的因素类型

我们把影响中介语产生的诸因素分为语言内部因素和语言外部因素、主体因素和非主体因素、在线因素和社会文化因素,划分并不表明因素的功能是相同的。实际上不同的因素在中介语中所起的作用有强弱之分。一般而言,语言内部因素强于外部因素,主体因素强于非主体因素,在线因素强于社会文化因素。中介语是一个抽象的系统,存在于外语习得的个案中,没有中介语个案就没有中介语。中介语的形成往往不是某一因素单独作用的结果,而是多种因素综合作用的结果。就个案而言,上述因素的功能会表现出差异性。有些个案实例可能凸显(prominent)语言内部因素,也可能凸显语言外部因素;可能凸显主体因素,也可能凸显非主体因素;可能凸显在线因素,也可能凸显社会文化因素;可能凸显单个因素,也可能凸显多个因素。

中介语与其产生的诸因素的相互关系是一个十分复杂的问题。这是由中介语产生的根源的复杂性决定的(王建勤,1994)[16]。本文仅关注“中介语与母语、目的语的关系”。国外学者对“中介语与母语和目的语的关系”问题的看法,可以概括为以下三种类型:

(1) 组合与替换关系:代表人物有Selinker(1992)和Corder(1983);

(2) 渗透与扩散关系:代表人物有Adjemian(1976);

(3) “方言共享”关系:代表人物有Corder(1971)。

这三种类型都对中介语与母语、目的语的关系作了具体详细的探讨,但是由于语言指导理论与分析框架的原因,并没有彻底厘清这种关系,只是为我们的认知提供了一个视角。我们认为中介语与母语、目的语的关系是一种空间合成关系。

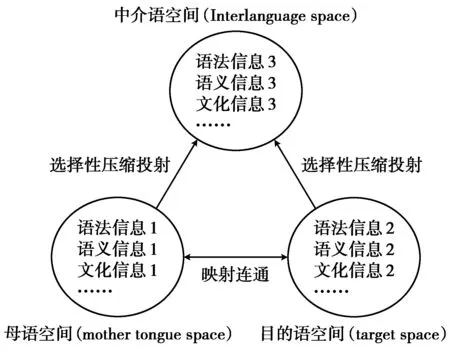

母语、目的语构成两个输入空间,中介语构成合成空间。中介语是对母语和目的语合成的结果。其合成类型为双域型,即母语空间信息、目的语空间信息映射连通(connect by mapping),同时被投射到中介语空间,两个输入信息在合成空间内重构,从而形成了自己的空间信息,这样便产生了中介语。中介语与母语、目的语的关系可以用图2表示。

图2 中介语与母语、目的语的关系

如图2所示,语法信息3是语法信息1、语法信息2合成的结果,语义信息3是语义信息1、语义信息2合成的结果,文化信息3是文化信息1、文化信息2合成的结果。语法信息3既不同于语法信息1,也不同于语法信息2。同理,语义信息3既不同于语义信息1,也不同于语义信息2;文化信息3既不同于文化信息1,也不同于文化信息2。整个中介语空间系统是对母语空间、目的语空间的合成。

从输入的角度看,从两个输入空间到中介语空间的投射(project)是选择性压缩投射。所谓选择性压缩投射,是指母语空间信息、目的语空间信息并没有全部投射到中介语空间,只有经过选择和压缩的信息才能投射到中介语空间。正因为投射的选择性与压缩性,才造就了两个输入空间的映像(image)在中介语空间的不和谐。也正是这种输入映像的不和谐,才导致中介语的产生。在中介语空间内,目的语输入映像既是合成映像之一,也是参照映像。中介语空间的重构过程实际上是对母语、目的语的合成映像以目的语映像为参照的调适(adjustment)过程。这就是中介语动态性形成的原因。

母语与目的语的差异在合成空间内具有凸显性(salience),差异越大就越凸显(prominence),也就越容易引起学习者的关注(attention)。反之,则越不容易引起学习者的关注。中介语合成过程中,母语与目的语的差异性越大,越不容易形成偏误,因为凸显性越高,越容易引起学习者的关注;母语与目的语的差异性越小,越容易形成偏误,因为凸显性越低,越不容易引起学习者的关注。

四、 结 语

中介语是学习者在第二语言习得中形成的动态语言系统,是母语、目的语选择性压缩投射映像的合成,是目的语的变异之一。中介语以抽象、系统的形式存在于每一个第二语言习得者的个案实践中。它可以感知,可以分析,可以描写。那种认为因没有建立任何一种中介语系统而否定中介语研究价值的思想,是对中介语现象的漠视与逃避,不值得推崇。科学研究的范式一般有两种,一是从上到下,二是从下往上。对中介语研究,为什么不能采用从下往上的范式呢?如果把每一个个案都描述清楚、解释清楚了,不就可以揭下中介语的面纱,发现中介语的规律了吗。

影响中介语的因素很多,也很复杂。由于对中介语的理解模式不同,对影响中介语产生的因素分析也不相同。既有来自语言内部的因素,也有来自语言外部的因素;既有来自主体的因素,也有来自非主体的因素;既有来自在线构建的因素,也有来自社会文化方面的因素。我们对中介语影响因素的挖掘与重整,主要是解决中介语研究中语料存在的问题。孙德坤认为,“语料是描写中介语的基础,如果语料不完整、不系统或不准确,那么在此基础上描写的中介语就不可靠”(1993)[17]。中介语研究语料的完整性、系统性和准确性固然重要,但是语料背后的形成因素在语料分析中同样不可忽视。只有分清“哪些语料是语言内部因素造成的,哪些语料是语言外部因素造成的;哪些语料是主体因素造成的,哪些语料是非主体因素造成的;哪些语料是在线构建造成的,哪些语料是社会文化造成的;哪些语料是一种因素造成的,哪些语料是多种因素造成的”等事实,才能保证研究结果的可靠性。

中介语影响因素之间的关系可以表述为:语言内部因素强于外部因素,主体因素强于非主体因素,在线因素强于社会文化因素。这是一般而言,而在个案中会有凸显性的差异。把中介语与母语、目的语的关系理解为一种合成关系,其理论渊源来自概念合成理论,但与概念合成理论没有本质联系。合成关系至少可以解决中介语研究中的三个问题:一是中介语的产生问题;二是中介语的动态性问题;三是为什么母语与目的语差异越大,越不容易出现偏误的问题。另外,合成关系对中介语消解现象也有一定的解释力。随着学习的不断深入,两个输入空间的投射映像不断地调整,合成空间合成的中介语也不断地接近目的语,即低层级中介语不断地被高层级中介语替代。中介语消解是一个非常复杂的心智过程,关于这个过程的运转机制笔者另文展开讨论。

随着中介语研究的深入,中介语理论问题暴露得越来越多,可探讨性越来越强。许多问题,还有待进一步思辨和研究。

参考文献:

[1]鲁健骥. 中介语研究中的几个问题[J]. 语言文字应用, 1993(1):21-25.

[2]Corder S. The Significance of Learner's Errors[J]. International Review of Applied Linguistics, 1967(5):61-70.

[3]Nemser W. Approximative System of Foreign Language Learners[J]. IRAL, 1971(2):115-123.

[4]Selinker E. Interlanguage[J]. IRAL, 1972(3):209-231.

[5]Corder S. Error Analysis[M]. Oxford: Oxford University Press, 1992:67.

[6]Ellis R. Understanding Second Language Acquisition[M]. Oxford: Oxford University Press, 1986:92-93.

[7]曾红艳. 中介语与汉语中介语综述[J]. 东南传播, 2007(11):126-127.

[8]Selinker L. Rediscovering Interlanguage[M]. London:Longman, 1992:56-57.

[9]Adjemian C. On the Nature of Interlanguage Systems[J]. Language Learning, 1976(2):71-76.

[10]Tarone E. Systematicity and Attention in Interlanguage[J]. Language Learing, 1982(3):69-84.

[11]Tarone E. On the Variability of Interlanguage Systems[J]. Applied Linguistics, 1983(4):42-63.

[12]吕必松. 加强对外汉语教学的理论研究[J]. 语言教学与研究, 1988(4):4-19.

[13]赵金铭. 对外汉语教学概论[M]. 北京:商务印书馆, 2005:39-42.

[14]周健,彭小川,张军. 汉语教学法研修教程[M]. 北京:人民教育出版社, 2004:51-52.

[15]White L. Universal Grammar: Is It Just a New Name for Old Problem?[J]. International Review of Applied Linguistics, 1983(2):61-70.

[16]王建勤. 中介语产生的诸因素及相互关系[J]. 语言教学与研究, 1994(4):105-120.

[17]孙德坤. 中介语理论与汉语习得研究[J]. 语言文字应用, 1993(4): 82-92.