农民合作经济组织的 “奥尔森困境”

姜晓东

(山西广播电视大学 财经学院,山西 太原030027)

农民合作经济组织的 “奥尔森困境”

姜晓东

(山西广播电视大学 财经学院,山西 太原030027)

基于奥尔森集体行动逻辑理论,对我国理论界和决策界共同关注的农民进入市场的组织化程度问题进行了探讨。认为理性人出于个人理性的选择不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益,从而导致了个人理性与集体理性相悖。摆脱不了集体行动的困境,解释了农民合作组织为什么发展缓慢的根本原因。也解释了发展较快的农民合作经济组织往往有 “能人”带头,并进一步指明了促使集体利益的实现是对合作原则修订的动因。

农民合作经济组织;公共产品;集体利益;奥尔森困境

一、问题的提出

改革开放以来,党和政府一直高度重视农村经济建设,推出了一系列的改革措施用来加快农业结构调整的步伐,增加农民收入。但不容乐观的是,我国农村经济依然面临长期以来的深层次矛盾,如何切实提高农民收入,有效解决三农问题,成为了一个迫切需要思考的问题。目前理论界对如何提高农民收入的讨论从未中断,虽然在许多问题上仍有分歧,但至少已经达成了一个共识:在我国现阶段,组建农民自己的合作经济组织,实施以合作经济组织为载体的农业产业化经营,是提高农民收入的一个重要途径。

然而,我国农民合作经济组织在实践过程中的发展却并不如意。具体表现是,既然农民合作经济组织的发展从理论上讲有利于保障和维护农民的利益,我国政府也大力鼓励农民合作经济组织的发展,但是,从上世纪90年代中后期开始,为什么我国农民合作经济组织的发展却处于相对停滞状态?虽然农民合作经济组织形式多样,规范性差,不同部门、不同时期的统计口径存在差异,不同年份的统计数据一定程度缺乏可比性。但是,一个不争的事实是,上世纪90年代中后期以来,我国农民合作经济组织的发展数量基本处于停滞。[1]

其次,根据广东省农业厅2004年的统计资料显示,全省农民专业合作组织主要有四种类型:一是农民大户牵头,有502个;二是龙头企业带动,有124个;三是由农技服务组织及农技人员或者基层科协牵头以开展培训、业务指导、信息咨询为主,有258个;四是由基层供销社等组织引导农民或者联合兴办,有74个。[2]由此给我们提出的第二问题是:在现有的农村合作经济组织中,为什么农民合作经济组织完全由农民自己兴办的少,而由农民以外力量 “领办”的多,尤其是有 “骨干成员”参加的组织发展较快?

其三,按照Chaddad和Cook(2003)的分类,传统合作社和所有制企业是两种极端形态,在这两种极端形态之间,根据产权安排的不同还有一系列中间状态的合作组织。[3]也就是说,合作组织将随着不同条件的改变而做出的对其原则规定的一些修正,它与我国合作经济组织在实践中的发展相一致。这不仅又给本文提出了第三个问题:按照经典的合作组织原则,农民合作经济组织是一种保障组织成员利益的经济互助组织,但为什么在实践发展过程中,某些原则却在不断的修订之中?

上述问题也是该领域在近几年来的热点问题。有些学者认为我国农民合作经济组织普遍发展缓慢的原因是合作精神的缺乏;有些则认为尽管有些农民合作组织发展较快是由于市场的需要和当地政府的大力支持;大部分学者则认为由于合作经济组织面临着越来越激烈的市场竞争,以及难以与政府协调取得支持才不断修正其原则。上述说法均不乏合理性,但似乎不是问题发生的根本原因 (至少一部分解释没有归因为经济学解释)。笔者认为合作经济组织的起源尽管在很大程度上是合作精神的产物,但在现阶段市场化经济进程中更多则是市场经济的产物,既然合作经济作为市场经济的产物,是提高农民进入市场的组织化程度的一个必然结果,那么在本文的研究中将尽量抽象掉许多复杂的社会原因,或者将其视为一种外生的约束条件,通过这样的处理,我们将尽量寻找关于以上问题的合理经济学解释。

二、奥尔森:集体行动的逻辑

传统的利益集团理论认为,追求自身利益最大化的理性集团成员会从自身利益出发采取一致的集体行动。然而,这一结论在现实面前显得苍白无力,许多合乎集团利益的集体行动并没有发生。奥尔森敏锐地观察到了这一现象,并据此撰写产生广泛影响的名著 《集体行动的逻辑》。他的论证逻辑紧紧抓住 “经济人”这个核心假定,指出集体行动的成果实质上是一种 “公共物品”。相对于 “私人物品”,其具有消费的非排他性和非竞争性特点,公共物品一旦被提供,便有众多受益者,大家共同消费这一物品,要将其中的任何人排除在对该物品的消费之外是不可能的或无效率的。公共物品的非排他性,意味着效用的共享性,无论一个人是否为这种物品的消费支付了价格,都能享用该物品,即会产生 “搭便车”的问题。

也就是说,所有集体的成员都能从集体利益中攫取好处,包括那些没有分担集体行动成本的成员。比如,工会组织罢工,工人获得加薪,这对所有工人都有好处。但那些参加罢工的工人却承担了所有风险和成本。作为理性的、追求自身利益最大化的 “经济人”,团体中的成员在集体行动所提供的 “公共物品”上,其行为逻辑的结果是:尽量多地消费公共物品,将自己的支出转嫁到集团中的其他人员。其最终必然是,在集体行动中,基于人的自愿行为,“看不见的手”会失灵。人人自愿免费消费,无人自愿为消费买单,这在大集团中尤其如此。奥尔森把这种现象为 “集体行动的困境”,也就是有名的 “奥尔森困境”。说明了个人的理性将会导致集体的非理性。

奥尔森认为,在存在明显的异质性的小集团中,某些成员可能从集体成果中获得的个人收益大于产生集体利益的总成本。作为公共物品的集体利益可能被提供。进一步奥尔森指出了走出这种困境的方法:要想增强集团对成员的吸引力,向集体内成员提供一种积极的选择性激励是一个有效的手段。[4]

综上所述,我们可以得到以下结论:

(1)由于 “搭便车”的机会主义存在,有理性的个人采取的自利行动不会导致集体利益的实现。

(2)集团越大,他所提供的集体物品的数量就会越低于最优数量。

(3)相对于大集团,小集团具有较强的组织集体行动的能力。

(4)采取选择性激励可以促使集团采取一致性行动以实现共同利益。

三、农民合作经济组织的集体行动逻辑

(一)我国农民合作经济组织发展的制约因素

目前针对我国农民合作经济组织整体发展缓慢的主要解释是:任何组织的发展都需要一个循序渐进的过程,农民合作经济组织的发展也不例外,因为要想让合作精神贯彻下去必须进行广泛的宣传,这需要一定的时间。这种解释仅仅将发展缓慢的问题归因于意识形态及时间因素方面,很难具有普遍性的说服力度。本意上作为一种保障农民利益的组织,农民却很难积极参与其集体行动,上述解释并没有涉及到问题的本质。

而从集体行动的逻辑角度出发,可以较深层次地解释这个问题。就大多数农民合作经济组织的成员人数而言,我们可以将其视作较大的集团。其行动注定会陷入 “集体行动的困境”。理性农户意识到,由于不能保证其他人也为集体利益而舍弃自己的利益,即便他努力去做,他还是很难从增加的集体利益中得到更多的个人利益;同理,他什么也不做,却能以最小成本的付出攫取集体的公共利益,因此,最优的选择当然是什么也不做,组织的发展壮大的目标当然很难得以实现。下面我们可以通过一个简单的数学模型来说明这一点。

以销售合作组织为例。假设某种产品的价格为P,其运作成本与销售产品的数量X有关,为C(X)。因为随着合作社销售额的增加合作社的运作成本将会增加的假设是合乎情理的,所以,是一个增函数。在其他条件不变的情况下,假设该组织按照企业的目标进行运作,它的目标函数为:

根据利润最大化条件,销售合作社的最优销售量则满足P=C′(X*),即我们常说的边际收益等于边际成本的效率条件。

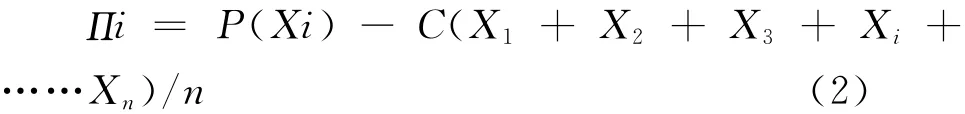

在没有明确规定销售份额的合作组织中,成员各自决定其销售份额,而组织运作成本则由成员们共同分担。我们假设共有n个成员,成本由n个成员平均分担。这时,成员i的目标函数用公式表示为:

其中,Xi是成员i与组织的交易额,C(X1+X2+X3+Xi+……Xn)是组织的总成本,而C(X1+X2+X3+Xi+……Xn)是成员i所承担的成本。其中,X=X1+X2+X3+Xi+……Xn。这样一来,我们得到成员的最优交易总额P=C′(X*)/n。

根据最优销售数量与个人最优销售数量的比较我们不难发现:集团成员越多,从而以相同的比例正确地分摊关于集体物品的收益与成本的可能性越小,“搭便车”的可能性越大,因而离上述最优化水平就越远。

(二)发展较快的农民合作经济组织往往有“能人”带头

从合作社最初的严格定义出发,理论上,作为理想的合作经济组织应该是农民在家庭承包经营的基础上,依照加入自愿、退出自由、民主管理、盈余返还的原则,按章程进行共同生产经营活动的合作经济组织,是弱势群体的自发的联合,但在现实中我们却清楚地看到很少有真正意义上的较为同质的成员自发组织而成的合作组织,而且运行良好的合作组织里面都存在一些 “骨干成员”或者更因该说是一种 “能人”。

如前文所述,农民合作经济组织中有 “能人”参加的发展相对较为迅速。这是由于骨干骨干成员组成了异质性小集团,成员可能从集体成果中获得的个人收益大于产生集体利益的总成本。作为公共物品的集体利益可能被提供,集体行动相对容易实现。该现象也可以通过前面分析的合作社的最优销售数量与个人最优销售数量的比较得到解释。具体地说,就是当合作社的成员数量减少时,合作社个人的最优销售数量就越是接近合作社的最优销售数量。当然,合作社成员的减少在这里并不是表现为数量的减少,而是表现销售份额集中在 “能人”手中。

(三)促使集体利益的实现是对合作原则修订的动因

大集团很难自动实现其集体目标并不意味着其共同的利益不可能实现。农民合作经济组织在满足了一定的条件下,其集体利益是可以实现的。这一点在农民合作组织十分发达的国家和地区已经得到了证实。

从将 “罗虚代尔原则”确立为基本合作原则到1995年确立的合作社的 “经典”原则。再到目前实践中各种类型合作社制度的修订在很大程度上恰恰是自觉或不自觉地为促进集体行动的实现而做的改进,具体的表现是:

(1)为保证组织的稳定而实行的强制性成员资格制度

经典的合作社的组织机制是加入自愿和自由退出。国际合作社联盟规定的合作社的基本原则第一条就是自愿入社,成员拥有自由进出的权利。就当前我国存在着的农民合作组织中,有很大一部分实行了限制成员自由推出的机制。从集体行动逻辑的理论来讲,一定程度的强制性是保证集团采取集体行动的必要条件。可以避免理性的农户在合作组织发展较好,且参与组织带来的收益大于个人成本时积极入社,在组织阶段性困难、成员很难从组织中获益时大量退出。在现实中也的却如此,组织在初创期刚,并没有多少公共积累,不存在过度利用组织的机会,而当合作组织通过不断积累扩大带来组织经济价值的提高时,实施封闭的成员资格制度可以用来防止 “搭便车”行为的发生。

(2)为促进集体行动的实现而承认资金对利润的要求权的改变

经典合作原则还包括民主管理、按惠顾额分配盈余以及资本报酬有限。在基层合作社中,成员享有平等选举权 (一人一票),实行民主的成员控制,在利润的分配上实行按惠顾额分配盈余。但就当前来看,随着组织的发展,这些原则均在实践中收到了挑战。在管理上,运行良好的农民合作经济组织往往突破了一人一票的民主管理,开始重视资本对管理的要求权,比如有些组织改变了传统的按人投票的做法,拥有股份较多的成员也同样拥有了较多的话语权;在利益分配方式上,再刻意限制资金的权利,采用按惠顾额分红与按股分红项结合,在某些发展成熟的合作组织中,更多地向股权倾斜;还有一些新型的合作组织改变了传统合作社的将利润相当大一部分转化为合作社的公共积累 (基本上不再属于成员所有),而是将利润利润及时以现金形式返还给成员,社内不做或少做留成。通过这样的方式来避免成员对公共资源的攫取。放松资本报酬有限的限制,让资本也参与盈余分配增加了成员投资的激励,保证了合作经济组织有足够的资金来源,同时成员间由于投入资金的的不同带来权利的不同是成员产生了 “异质性”,这些成员构成了大集团中小集团,公共物品倾向于被提供。

(3)产权的明晰可以向成员提供选择性激励

在相对较小的的集团中,成员对 “能人”的尊敬和友谊及其声望一种选择性激励,这部分解释了农民合作经济组织中有骨干成员的组织发展较好的原因。但是 “能人”的这种社会激励不具有稳定性。农民之所以参加农民合作经济组织中其理性必然为了获得更多的利益。成员股份的可增值与可转让机制的出现明晰了公共积累的产权,让成员的付出与回报成比例,这样组织成员得到了一种选择性激励,最终有利于集体行动的得以实现。

四、结论及拓展

诚如上文所述,农民合作经济组织摆脱不了集体行动的困境,这很好的解释了本文开篇提出来的三个问题。问题是,奥尔森集体行动的困境是针对所有大集团的,具有普遍性。那么相对于企业来讲,农民合作经济组织的特性体现在什么地方?为什么农民合作经济组织与企业相比是相对无效率的?集体行动的逻辑在这一问题的解释上缺乏说服力。事实上,与其他追求效率的经济组织相比,农民合作经济组织的合作制度是一种追求社会公平与经济效率的特殊的制度安排,正是由于论农民合作经济组织特殊的产权特征决定了其存在较大范围的共有产权及且产权界定的不清晰,从而使资源的某些重要属性滞留在公共领域。这才是农民合作经济组织更容易陷入集体行动的困境。进一步思考:对合作原则的修订是为了最求效率的得以实现,那么在追求效率的过程中会不会改变合作原则本质上追求公平的初衷?如何协调公平和效率之间的矛盾?这也是笔者后续研究探讨的问题。

[1]罗比良.中国农村合作经济:组织形式与制度变迁 [M].北京:中国经济出版社,2006:188.

[2]罗比良.中国农村合作经济:组织形式与制度变迁 [M].北京:中国经济出版社,2006:193.

[3]Cook.ML.The role of management behavior in agricultural cooperatives journal of agricultural cooperation,1994 (9):42.

[4]曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑 [M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1995:2-135.

[5]曼瑟尔·奥尔森.国家兴衰的探源 [M].上海:商务印书馆,1993:20-39.

(编辑:佘小宁)

Olson dilemma of:Rural Cooperative Organization

JIANG Xiao-dong

(ShanxiRadio&TvUniversity,TaiyaunShanxi030027,China)

Based on collective Olson's collective action theory,research a common concern of academic community and decision-makers to enhance the organizational level of market participation for farmers in China.this article holds that individual rationality of rational agents would not choose to realize public or group interests and lead to the dilemma between individual and collective rationality.It is the fundamental problem for the slow development of rural cooperative organizations that this dilemma could not be overcome.This article also explains the role of core members in cooperative organizations and points out that purpose of increase collective interests is the reason of altering cooperative principles.

Rural cooperative organization;Public goods;Collective interests;Olson dilemma

D035

A

1671-816X (2010)06-0647-04

2010-10-26

姜晓东 (1978-),男 (汉),山西大同人,助教,硕士,主要从事经济制度及公司治理方面的研究。