白川静汉字字源学一瞥

苏 冰

白川静,日本著名汉字学者,日本福井县人,生于1910年4月,卒于2006年10月。白川静先生耗时三十余年著成《字统》、《字训》、《字通》三大汉字字典,以博大精深的知识和对汉字起源的独特见解,创立了一个全新的汉字阐释系统,世人称之为“白川学”。除了三大字书以外,还出版有《白川静著作集》12卷,《白川静著作集别卷》22卷,《白川静文字讲话》5卷,《桂东杂记》5卷等著作。白川学也包括研究日本文学的内容,但绝大部分都以古汉字、中国古代文化、中国古代文学、中国古代神话为对象。在日本,他被誉为“现代最后的硕学”。可以肯定,在古汉字解读研究领域,白川静先生之成就可与罗振玉、王国维、董作宾、郭沫若诸位大师比肩。

汉字诞生于中国,但发现了汉字之真义的并非只有华人。白川学以崭新的思路、锐利的眼光、博大的知识量对汉字成立原理原委的探源工作作出了杰出贡献。甲骨文的发现,青铜器、玉书、竹简木简的出土,殷墓发掘等一系列考古发现,都是可以著于史书的勋绩,而这些考古素材不会自动向今人述说历史,必须通过对古文字的认读整理,特别是通过整合性解析,才能发现汉字成立的过程,获得关于字源的正确理解。只有运用文化考古学的方法,掌握关于古代历史文化的知识,借助文化人类学理论,才能破译汉字的原初构造。正如白川先生在《字统》引言中明确指出的,他的字书不是一般的字典,而是“字源的字书”、“语言史的字书”、“汉字文化的研究书”,即通过对殷周时代文化历史的把握,观察甲骨文、金文的构造,发现汉字字源的来龙去脉,重现汉字婴幼儿时的面貌。

在对《字统》、《字训》作了修订后,白川先生于2003年出版了《常用字解》。此书可视为《字统》的普及本。撰写字源字典的普及本,是因为著者对战后日本汉字教育现状、日本民众的汉字教养水准深感忧虑。如《本书编写说明》所述,二次大战后,日本政府在联合国军(即驻日美军)的压力下,开始推行限制使用汉字、改造汉字的政策,加上西方文明的冲击和影响,现代日语中,汉字的使用频率大幅度降低,来自欧美语言的外来语迅猛增多,还出现了废止汉字的呼声,整个民族的汉字教养水准不断下降,读不来汉字、写不出汉字的人越来越多,汉字的前途令人十分担忧,甚至可以说面临着巨大危机。白川先生认为,要改变现状,必须从孩子着手,因为只有在学记汉字的最初阶段掌握汉字的构成原理,才能理解得深,理解得正确,记得牢。为此,他撰写了这本以中学生以上文化水平读者为对象的简明字源字典。《常用字解》虽收字不足二千,但同样能够体现白川字源学的特点。

白川先生对汉字的理解与华人学者多有不同。这里以“”为例稍事介绍。“”是汉字的一个部首,即“口”——“名、史、古、各、台、哀、合、加、吏、事、哭、命、品、咸、器……”诸字之部件,但是,这个“口”不是口腔之口,或曰与口腔之口毫无关联。它是一种祭器或曰“祝咒之器”的象形字。这里,必须费些笔墨地解释“祝咒”之涵义。在古汉语中,“祝”、“咒”二字相通,祝就是咒,咒就是祝,本义都是祝告,即向神灵进行祷告。用白川先生的术语来说,殷代存在着一种“祝咒的文化”。殷人极其频繁地使用祭盒作为祝咒用器进行祝咒祷告。祷辞置入中,开始郑重虔诚的祝告。祝告者希望通过祷告给自己带来好处,同时给敌人带来不幸。“祝”或曰“咒”实际上是一枚硬币之两面,既是防卫性的又是攻击性的。殷人的许多活动均与祭祀有关,与祝告有关,与祝咒之器有关,因此许多字中出现了字素。经过多年研究,白川先生确信实为一种祝咒之器。这是他的最重要的“文字考古发现”之一。

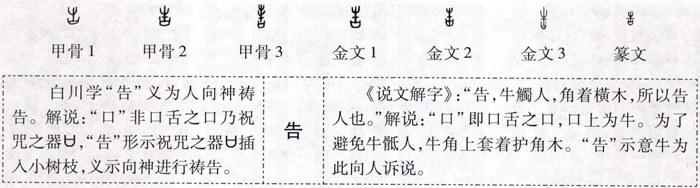

相形之下,延循《说文解字》的传统,自古至今各种字源辞典都相信“名、史、古、各、台、哀、合、加、吏、事、哭、命、品、区、咸、器、问……”中的“口”即口腔之口。在某种意义上,白川字源学是通过对《说文解字》批判和修正而发展起来的学说。时至如今,虽然仍有很多人对《说文》保持无条件的崇信,但白川学对《说文》持有怀疑的态度,时时予以甄别,必要时指出错讹,予以修正。这里,以“告”字为例加以简单的对比。

不难发现,《说文》之说极为牵强,牛哪里会向人诉告什么,即使古人需要造出表示告知之义的汉字,也没有必要非得蹩脚地使用牛的意象。显然,许慎当时并未看懂“告”字的构成因由,勉强地作出了解释。然而,如果将“告”之下半理解为祭器,将“告”之本义理解为祷告而非告知,难题迎刃而解。不仅“告”是这样,很多字都是如此。将“口”理解为口舌之口很难说通,好似走入了迷谷,但理解为祝咒之器后,顿时豁然开朗。

白川学何以展开独特的思路呢?笔者觉得,主要原因有三个。

首先,白川学重视对甲骨文、金文的观察分析,试图由此找到汉字成立的原始根据。《说文解字》当然历史意义巨大,但其致命弱点在于许慎未能目睹甲骨文字、金文,只能依靠籀文、古文、篆字来揣测。比较上面的甲骨文、金文与篆文之“告”可以发现,由于字形演变,甲骨文、金文之“”形态清晰可见,与“口”差异明显,但到了篆文时代,“”上端两侧的突出部分逐渐显得暧昧,加上篆字笔划富于装饰性,因此,许慎将“告”字中的“”视作了口腔之口。这并不奇怪。如今甲骨文、金文之考古发现已经取得突破性进展,虽然很多人的心目中,似乎还存在着完全信赖《说文》的习惯,但是,越来越多的人意识到,回到原点是科学地理解字源的必须途径。可以说,白川学顺应了并引导了这一学术进化的趋势。

其次,在白川先生看来,殷商时代是个神的世界,灵的世界,巫术的世界,存在着特征鲜明的祝咒文化。说到神灵,说到巫术,说到关于神的信仰,人们也许马上联想到现代宗教的存在方式。在现代宗教中,神是单一的,教义是固定的,教会有严格的组织与秩序,但是古代巫术型宗教完全不同。尽管殷代有更浓郁的宗教气氛,殷人有更强烈的巫术冲动,殷王朝的巫师、祭司也扮演着重要的角色,但是在那时,祝咒活动的主角其实是芸芸众生,祝咒之仪礼仪式融入了日常生活的各个角落。在众人的心目中,天上有天帝高居,土中有土地神坐镇,稻秧中有稻神居身……天地间神无处不在。森林、沼池、巉岩是神喜爱的居所,飞云、鸟雀、霓虹都是神的化身。同时,除了神以外,处处存在着灵。有先祖之灵,有植物之灵,有动物之灵,有器物之灵,有言语之灵,有善灵,有恶灵……天地间灵无处不在。总之,现世的、人的世界是短暂的,神和灵的世界才是永恒的。因此,通过祝告活动,可以得到神的欢心,获得神谕,甚至可以请神降临。通过祝告活动,可以打动灵,产生利己的功效,也可以用禁咒抵御恶灵以及外敌的侵扰。可以想见,在殷代,成千上万片龟甲兽骨上刻录着卜文,随时随地举行着祭祀仪礼,家家户户进行着祝告活动,到处洋溢着巫术气氛。所有这一切,这种祝咒文化传统成了汉字的DNA,从最初融入了汉字的结构之中。因此,若要正确理解汉字字源,必须理解殷人的世界观,必须重视祝咒文化、祝咒意识对汉字构成的决定性影响。《金枝》相信在宗教时代到来之前,首先开始的是巫术时代,那时,部族生活的一切都打上了巫术的烙印。白川学的思路与《金枝》相当接近。相形之下,如果说许慎之所以在很多地方做出了令人怀疑的解释,除了未能观察甲骨文字以外,另一重要原因是他戴着汉儒的有色眼镜。《说文解字》所操持的直观态度、现实主义思路,至今仍然对汉字研究界、广大读者有巨大影响。加上对先民的生产劳动生活的重视,人们似乎很少想过从理解祝咒文化、巫术活动的角度切入汉字阐释。

再次,居住在加拿大的法国移民保留着法国古代文化的旧习,而这些旧习已然不见于如今的法国社会。移住到夏威夷、南美洲的日裔保存了日本故习,这些故习已经被当今的日本人忘却或舍弃。同样,古代创造而如今已然消失的一些中国传统习俗、巫术文化依然活在日本文化中。例如,现在每年日本皇后都要参加“亲蚕”仪式,而天皇则是春天象征性地插种秧苗,秋天象征性地收割稻谷,这相当于中国古代的“亲耕”仪式。通过观察日本的文化现象,可以获得反观中国古代史脉的契机,发现巫术活动的原貌。如上面指出的关于的发现。在中国,早已消失,但在日本依然有类似于的祝咒故习的存留。正是观察到日本古俗的祭盒,白川先生悟到了许多汉字中的“口”其实是祝咒之器。这样的事例还有不少,如本书中多次提到的“修禊”、“田之舞”、“誓狩”等。这些不是细节方面的偶然巧合,而是基于一个重要假设——“我认为殷王朝与我国有非常亲密的关系。”“作为古代王权的殷王朝与日本的古代王权在性大阪住吉大社一角甲骨文格上十分相近”,在一些十分重要的方面,殷民族同日本民族之间存在着很多相同之处。白川先生认为发祥于大陆沿海地区的殷文化在很早时代就经由朝鲜半岛东渡扶桑。随着周民族的兴起等一系列的历史变迁,大陆上殷民族的风俗礼仪已然消失,或是既无实物也无记载,或是虽有简略记载却不知其详,然而,一些习俗礼仪却在日本传承下来,加上日本古代史距今较近,“万世一系”的日本历史上又没有出现

中国历史上频发的改朝换代、外族入主中原、帝制灭亡一类的沧桑巨变,因此,不少日本古代风俗礼仪得以保存至今。这些风俗礼仪器物恰恰成了一面折射镜。借助这面镜子,可间接地理解已然消失的殷商古俗古礼。这样,不仅有了诠释那些语焉不详的文献记载的旁证,而且能够一定程度地复原消逝全无的历史,解读甲骨文、金文时遇到的一些百思不解的难题也会登然而解。上面提到的“”、“修禊”等都是不错的例证。除此之外,“學(学)”也是一例。“學”初文为“”。仅仅观察“”不大容易理解其构成原理,但是如果看到了日本的千木式建筑,可以很快联想到“”是房顶上架有交叉木杆的建筑。可以相信,这种间接溯源法对华人学者来说具有特别的价值。(本文为即将由九州出版社出版的《常用字解》中文译本《导读》的一部分。)

(通讯地址:日本北海道文教大学外国语学部)