文字不是表现语言的,而是表示意义的

自引进西方语言学以来,我们在语言文字的基础理论上接受的是索绪尔的“文字表现语言”的学说。教学理念源于语言文字理论,根据“文字表语说”,向外国人教授中国的语言和文字的教学理念是:

●教一个系统——语言系统(音义系统)

●教一种单位——语言单位(“词本位”)

●教一种能力——语言能力(听说读写)

这种教学理念是:

●不区分语言和文字,但区分白话文和文言文

认为文章也是语言,是书面语言或写的语言,白话文是现代汉语,文言文是古代汉语。

●不区分语言单位和文字单位,但区分白话文和文言文的单位

认为语言是“词本位”,所以用文字写的文章也是“词本位”,认为白话文和文言文的单位是不同的,白话文以多音节词为主,文言文以单音节词为主。

●不区分语言能力和文字能力,但区分白话文和文言文的读写能力

认为听、说、读、写都是语言能力,认为读写白话文是现代汉语的能力,读写文言文是古代汉语的能力。

根据这种“语文不分”的教学理念,采用的是“语文一体”“语文并进”的教学模式:

多年来,我们用“文字表语说”培养了很多教师,按照“语文不分”的教学理念和“语文一体”、“语文并进”的教学模式编写和设计了大量的教材和教法。结果,“语”和“文”相互阻碍,出现了“汉语难学”的瓶颈,而且学生也只能获得读写白话文的能力,也就是部分的或者说低水平的汉文读写能力,不可能了解中国博大精深的传统文化。

我认为,问题出在教学中,但根子在理论上。因为从西方引进的索绪尔的“文字表语说”是错误的,文字并不是表现语言的,而是表示意义的。也就是说,我们的教学理念所依据的语言文字基础理论是错误的,这才是造成“汉语难学”的根本原因。

一、“文字表义说”

(一)文字不是表现语言的,而是表示意义的

为什么说文字不是表现语言的,而是表示意义的?

汉字不是表现语言的,中国汉族的语言文字现象证明了这一点。

一是汉族讲多种地方语言(方言),如果文字表现语言,汉族应该有多种文字,但汉族使用一种文字——汉字,是书同文。二是如果文字表现语言,那人们应该言、文一致,也就是说,说的话和写的文章一致,但是中国汉族有言、文不一致的现象,人们说白话,但通过学习可以读写古文和文言文。

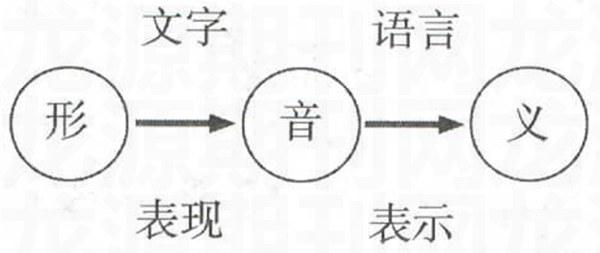

索绪尔承认汉字是表意文字,他明确指出“我们的研究将只限于表音体系”①,也就是说,索绪尔只认为表音体系的文字表现语言,也就是说,文字的字形表现语音,通过语音来表示意义,语言和文字的关系,如下图:

“表音体系”的文字表现语言吗?或者说,字形表现语音吗?

我认为“表音体系”的文字也不表现语言,也是表示意义的。

因为所谓的表音体系的文字就是用拉丁字母拼写的文字,而拉丁字母A、B、C、D等也是有形的,也是人创造的图形视觉符号,但是字母不是音素,音素是人通过分析自然的语音得到的,音素是听觉的,是看不见的,是无形的,而有形的字母是不可能表现无形的音素的,字母和音素不是表现关系,而是建立了联系,而且是一种不固定的联系。通过学习,看到字母可以读出与之相联系的音素,音素和音素相拼是拼音,但字母和字母相拼,就不是拼音,而是拼形了。如英文“book”一词,从读音来说,音素和音素相拼是拼音,但从字形来说,字母和字母相拼就不是拼音,而是拼形了,因此,用字母拼写出的字形也不表现用音素拼读出的语音。

为什么索绪尔认为用字母拼出的字形表现语音呢?因为索绪尔认为“语言符号的所在地就在我们脑子里。”“语言符号连接的不是事物和名称,而是概念和音响形象(image acoustique)。”“通常所说的‘表音体系。它的目的是要把词中一连串的声音模写出来”,“语言既然是音响形象的堆栈,文字就是这些形象的可以捉摸的形式。”②可见,索绪尔认为语音是有形象的。而实际上,语音没有形象,文字才有形象。通过学习,语音和字形是在大脑中建立联系,一个学过文字的人听到语音后在大脑中会出现文字形象。文盲的大脑中是不能出现字形的,只能出现音响所指称的事物的形象。认为大脑中出现音响形象是一种错觉,其实那不是音响形象,而是文字形象。一个人写出字形并不是把语音模写出来,而是把和音素相联系的字母写出来。由于索绪尔把字形误认为是音响(语音)形象,所以才认为字形表现语音,这样,字形就成了语音形象,于是西方有人认为文字是“可视的语言”(visible speech)也就不奇怪了。

接受“文字表语说”的人认为“代表语言,也就是能读出来,这是文字的本质”③,还说“文字是用‘形通过‘音来表达‘义的”④。也就是说,字形不能直接表义。

汉字的字形是直接表义的,北京师范大学的心理学家通过实验证实了这点,他们在实验中发现“阅读中文时语义的激活主要是由字形而非语音决定的”,而且“语音在语义的通达中不是必需的”,“语音转录不是一个必经的阶段”⑤,可见,汉字是用“形”直接表“义”的,不是非要通过“音”才能表“义”。

用字母拼写出的字形是不是直接表义呢?实际上也是直接表义的,因为人要看懂任何文字仅仅靠读出字音是不行的,重要的是要知道字形表示的意义。索绪尔没有说字形是直接表义的,但他发现“我们阅读的方法有两种:新的或不认识的词要一个一个字母拼出来,但对常用的和熟念的词却只一眼溜过,不管是由什么字母组成的,这类词的形象对我们来说就获得了表意的价值”⑥。可见,索绪尔观察到字母文字的字形可以直接表义的现象。其实,西方人不读出字音(默读)或者不能读出字音(聋哑人),只要知道字形表示的意义,也是可以看懂文章的,也就是说,用字母拼写的字形也是直接表义的。因为人脑都有接收、存储和处理视觉信息的机制,一切文字都是视觉符号,都是看懂的,都是通过视觉感知的。

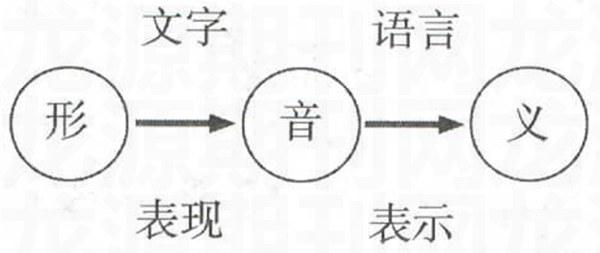

综上所述,一切文字的字形都是表示意义的,文字的字形和语音都不是表现关系,而是建立了联系,语言和文字的关系,如下图:

语言都是听觉符号,文字都是视觉符号。语言的共性是“以音表义”,文字的共性是“以形表义”,语言都是拼音的,文字都是拼形的,也就是说,字形都是由字母拼合的,文字的个性是不同的文字在创造字母的方式以及字母和字母的拼合方式上是不同的。与西方和世界上其他文字相比,汉字是一种独特的“拼形表义”文字。

西方文字的字母是在分析语音音素的基础上创造出与音素相联系的图形符号,根据音素和音素相拼就用与音素相联系的字母拼写出了大量的文字表义单位。字母和字母从左到右横向排列,结构是单一的,字形是线性的,字形是和多音节的发音建立联系。

汉字也有“字母”。

许慎《说文解字》中说“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。文者物象之本,字者言孳乳而浸多也。”意思是象形字和指事字是“文”,“字”是指会意字和形声字,大量的“字”是由少量的“文”孳乳派生出来的。也就是说,许慎的《说文解字》是一本介绍汉字之母的书,所以后人郑樵在《通典·六书略》中就指出“许氏作《说文》,定五百四十部为字之母”。

也就是说,字母的概念中国人在两千多年前就提出来了。

汉字的字母是中国人先根据一些音节的意义所指称的事物的形状创造图形符号,这就是所谓的象形字和指事字等少量的独体字,如“人”“木”“日”“月”“口”“田”“力”等,然后再根据大量音节的音和意义,用已创造的字母的拼合创造新的文字单位,这就是所谓的会意字和形声字等大量的合体字。会意字是用两个字母的意义的意合拼造一个新字形,如“明”“男”“好”“尖”等。形声字是用一个和意义相关的字母与一个具有相同读音的汉字拼造一个新字形,如“妈”“河”“喝”“晴”等。字母拼合有左右、上下、内外等多种方式,结构不是单一的,字形是方形的,字形是和单音节的发音建立联系。

独特的汉字造字法使所创造的字形可以不受语言的影响,具有稳定性,所以中国才出现了“多语一文”和“言、文不一致”的语言文字现象。

因为汉字字形不受语言的影响,所以讲不同方言或不同语言的人(韩国、越南和日本)都可以使用同一种文字——汉字,出现了“书同文”的现象。

因为汉字字形不受语言的影响,所以讲不同时期语言的人(讲古代汉语的人和讲现代汉语的人)可以使用同一种文字,因此,中国后人通过学习能阅读古人写的文章,从而使中国的传统文化能代代相传,没有中断。另外,古文的表达方式不仅能被后人继承下来,出现了“言、文不一致”的现象,而且后人随着时代的变化还用汉字创造了大量的表示新概念和新事物的词汇,如现代白话文中的很多双字词和多字词就是用古文中的汉字创造的,这也就是为什么古文和现代白话文不能截然分开的原因。

(二)文字不是记录语言的书写符号,而是书写文章的视觉表义符号

“文字是记录语言的书写符号”是根据“文字表语说”给文字下的定义,这个文字定义也是错误的。

一是错在“记录语言”上。

因为语言是声音的,只有录音机能把声音记录下来,如果认为文字是记录语言的,就把用文字写的文章等同于录音机了,而写在纸上的文章或者装订成册的书籍不是录音机。因为写在纸上的不是语音,而是字形,是由字形组成的文章。认为“文字是记录语言的”,就把文章等同语言了,古文就成了古代汉语,学古文就成了学古人说话。其实不然,字形和字音是建立联系,而且是一种不固定的联系。中国音韵学的研究告诉我们:同一个汉字,先秦有先秦的读音,唐宋有唐宋的读音,今天有今天的读音,不同时期的人是用不同的读音来朗读古文,实际上,今天的汉人是用现代汉语的语音来朗读古文的,如:有朋自远方来,不亦乐乎。(《论语》)

也就是说,文章不是语言,古文不是古代汉语,见下图:オ

オ

古文不是古代汉语,学古文不是学古人说话。因为我们听不到古人怎么说话。古代汉语已经演变了,语言是现时的,我们只能听说当下现时的语言。而文字和语言不同,语言一时传,文章千古在,文字是超时的,用文字写的文章可以千古流传,因为汉字的字形可以和不同时期的语音建立联系,而人读写文章的能力是通过学习获得的,所以今天的人只要通过学习都是可以读写古文或文言文的。

文章不是语言,古文不是古代语言,白话文也不是现代语言,文章都会成为古文的,文字是超时的,不能把文章和语言混为一谈。

西方的古文也不是古代语言,古代的希腊文和拉丁文也不是古代的希腊语和拉丁语,古代希腊语和拉丁语也没人说了,但古代希腊文和拉丁文没有死,记载着古希腊思想家柏拉图和亚里士多德的经典著作也一直被西方人学习和传承。

用字母文字写的文章也不是语言,英文不是英语,法文也不是法语,英国学前儿童和文盲也都不会读写英文,但会听说英语,聋哑人不能说英语,但通过学习也都会读写英文,我们国家外语教学中为什么出现了那么多哑巴英语呢?就是因为教师没区分语言和文字,是只教了英文,没教英语的结果。

因此,文字应定义为“书写文章”的,而不是“记录语言”的。

二是错在“书写符号”上。

把文字定义为“书写符号”,这是根据符号的发出方式来定义符号的,我认为这样定义符号是不科学的。因为人是通过不同的感官(听觉、视觉、触觉等)来感知符号传递的信息的,是感官感知符号存在的状态,所以给符号分类和定义,应该根据人的感官感知符号的方式,而不能根据发出符号的方式。

语言、音乐等是无形的,是通过听觉器官来感知的,应该定义为“听觉符号”。语言是听说的,但“听”决定“说”,人学说话是从“听”开始的,没有听觉,一定是哑巴。

文字、手语、旗语、信号弹、图画等是有形的,是通过视觉器官感知的,应定义为“视觉符号”。文字是识写的,但“识”决定“写”,没有视觉,不可能会“写”字。

因此,文字应定义为“视觉符号”,而不是“书写符号”。

因为文字不是表现语言的,而是表示意义的,所以文字的定义应该由“记录语言的书写符号”修改为“书写文章的视觉表义符号”。

(三)语言不决定文字,文字不从属于语言,语言和文字是相对独立的,是相互作用和相互转化的

“文字表语说”认为语言和文字是表现和被表现的关系,所以语言决定文字,文字从属于语言,语言是第一性的,文字是第二性的。“文字表语说”认为“文字是记录语言的书写符号”,于是就把语言称为“口说语言”或“说的语言”,把书写的文章称为“书面语言”或“写的语言”,这样文字也成了语言,语言的概念包括了文字,文字被纳入了语言之中,语言和文字混为一体,从而取消了语言和文字的界限。

“文字表义说”认为语言是听觉符号,“以音表义”,文字是视觉符号,“以形表义”,语言和文字是两种具有本质区别的符号系统,文字不表现语言,语言不包括文字,语言和文字不是一体的,而是相对独立的,所以要区分语言和文字,但文字和语言是有联系的,字形和语音建立了联系,所以语言和文字不是隔绝的,而是相互作用和相互转化的。尤其要强调的是文字产生以后,文字对社会的发展产生了语言所不能替代的巨大作用,人类用文字书写了大量的文献,这是人类宝贵的文化遗产。另外,文献是超时的,人类对书面历史文献的学习和诵读会对当下的语言产生作用,会转化成语言,会极大地丰富口头语言的表现力。这也是为什么文盲和受过良好教育的读书人在语言的听说能力上也存在明显差异的原因。

(四)语言学应通过听觉认知来研究语言,文字学应通过视觉认知来研究文字

“文字表语说”主张只建立语言学,不建立文字学,认为文字只是研究语言的材料。⑦

“文字表义说”主张建立语言学和文字学两门学科,认为文字材料不是语言材料,语言是自然的听觉符号,是当下现时的,文字是人造的视觉符号,是超时的,是从古至今的。因此,语言学研究现时的听说的语言,文字学研究超时的读写的文字,语言学要研究人是如何听说语言的,文字学要研究人是如何读写文章的。研究语言和研究文字都应采用认知心理学的方法。语言学应通过听觉认知来研究人是如何听说现时的自然语言的以及人是如何自然获得语言的听说能力的。文字学应通过视觉认知来研究人是如何读写历代人用文字所写的文章的以及人是如何通过学习获得文字的读写能力的。

语言学和文字学是两门关系密切的学科。语言学和文字学还要共同研究现时的语言和超时的文字以及人的语言能力和文字能力是如何相互作用和相互转化的。

“文字表义说”区分母语和母文,认为母语是自然获得的,是不需要教的,认知语言学在教学上的应用是指导第二语言教学。而母文不是自然获得的,是通过学习获得的,认知文字学在教学上的应用是既要指导母文教学,又要指导第二文字教学。

以上是“文字表义说”对什么是语言,什么是文字,语言和文字是什么关系等基础理论问题所持的观点。

二、“文字表义说”的教学理念

(一)区分语言和文字,不区分白话文和文言文

我们是教中国的语言和文字。

中国汉族“书同文”,而不说同语,是讲多种方言,“普通话”不是汉族的共同语,而是通用语。我们教“语言”是教外国人听说“普通话”。

教“汉字”是教外国人读写用汉字写的文章。用汉字写的文章的总称是汉文,白话文和文言文都是用汉字写的文章,不能截然分开。教汉字就是教外国人读写“汉文”。

也就是说,我们不是教“汉语”,而是教“普通话”和“汉文”。

为什么过去一直是说教“汉语”呢?因为自引进西方语言学后,接受“文字表语说”的语言学家观察中国的语言文字现象时认为“中国人的语言生活是这样一种畸形现象:嘴里说的是方言,笔底下写的是文言,两不相干?”⑧因为这些语言学家认为中国的语言文字现象是不正常的,就用“文字表语说”来改造中国的语言文字现象。首先是废止使用文言文,然后是改革文字,要把汉字改为拉丁字母文字,因为汉字不是表音文字,不表现语言,不符合“文字表语说”的理论。可是由于汉语拼音文字方案是根据普通话设计的,所以为了使用拉丁字母文字就必须统一语言,让人们嘴里不说方言,于是就推广普通话,想把通用语改成共同语,这就是把普通话叫做汉语的原因。其实,中国人说方言是正常的,读写文言文也是正常的,汉字具有沟通古今的功能。因为应用了错误的理论,文字改革没有成功,我们至今还在使用汉字,还在教汉字和汉文,可学术界并没有放弃索绪尔的“文字表语说”的理论,还在用从西方引进的不区分语言和文字的错误理论来指导中国的语言和文字教学,这也就是我们在对本国人和外国人的语言和文字教学中都长期存在问题的原因所在。

(二)区分语言单位和文字单位,不区分白话文和文言文的单位

语言是自然的听觉符号系统,文字是人造的视觉符号系统,文字单位不表现语言单位。

文字单位是用人造的字母拼写的视觉符号,汉文是“汉字”,英文是“word”。汉文和英文都是“字本位”。从视觉认知来研究文字,人阅读文章也是从识别和认知文字单位来读懂文章的。因此,文章的基本单位是“字”。

白话文和文言文都是用汉字写的文章,都是“字本位”,是属于同一个文字系统,白话文和文言文是有联系的,是不能截然分开的。

文字是书写文章的视觉符号,中国先人用所创造的汉字书写了文章,这就是古文。中国先人在创造了汉字和古文后,又用汉字不断创造新的文字表义形式,白话文中的很多双字词和多字词就是用古文中的汉字造出来的,如“老师”“矛盾”“推敲”“革命”,因此,汉字和古文是“汉文”的基础。

“字本位”的概念认为字形是字母和字母的拼合系统,文章也是字和字的组合系统,因此,“字本位”的教学理念不仅要教如何“用字母拼写汉字”,还要教“以字造词”,这其实是文字教学的普遍规律。

语言的单位是什么?

索绪尔认为“语言符号连结的不是事物和名称,而是概念和音响形象”,所以他是从概念和语音的结合上去确定语言单位。但是索绪尔发现说话时音素和音素,音节和音节是连在一起的,所以从听到的一串表达意义的音响中划分出表示概念的音响是非常困难的。因为他认为“文字表现语言”,认为文字单位表现语言单位,于是就把文字单位(word)当成了语言单位。索绪尔认为西文是“字本位”没错,他的错误是把文字单位当作语言单位了。而文字不表现语言,因此,文字单位不是语言单位。

语言是自然的听觉符号系统,是人具有的听说交际能力,因此,研究语言应该用听觉认知的方法来确定语言听说交际的基本单位。

人在听说交际中听到和说出的最小的单位是“句子”,而不是“词”,“词”在听说交际中不独立存在,如果存在,也是独词句。“句子”是人听到的一段语流,音素和音素、音节和音节、词和词是连在一起的,它们之间是没有间隔的,也就是说,构成句子的音素、音节和词汇并不是人听到的最小单位,而是人对所听到的句子(语流)进行分析得出的单位。

儿童是生活在一个说“句子”的语言环境中,是先听懂句子,后模仿句子的,而不是在理解了“词”和“语法规则”后才听懂和说出句子的。儿童是先模仿句子,后仿造出大量句子。仿造句子的现象说明,儿童听到大量句子后才认知了句子的结构和构成句子的单位,也就是说,儿童不听“句子”是不可能认知句子的结构和构成句子的单位的,不听“句子”是不可能获得听说语言的能力的,因此,语言的基本单位是“句子”。⑨

“句本位”的教学理念是语言教学要通过大量听说句子的练习来使学习者认知语言,认知句子的结构和构成句子的单位,从而获得听说语言的能力,而不是从教“词”入手,通过讲解所谓的词汇语法规则来教语言的听说能力,其实,西文的grammar 不是语法,而是文法,是西方人通过分析西方字母文字的字形得出的规则,因为西方文字观认为“文字表现语言”,就把“文法”当作“语法”了。学习文字的读写能力,是需要教“文法”的,但“文法”不是“语法”,用教文字读写能力的方法是教不出语言听说能力的,这也就是为什么采用词汇语法翻译法教出的学生成了哑巴英语的原因。

西方也有不少学者是主张语言是“句本位”的。

德国心理语言学创始人之一的冯特(Wundt)认为句子,而不是词,是语言的核心。他指出:

当我说出一个句子时,进入我的意识系统并使我发声说话的并不是一些孤立的概念。句子并不是出现意识中的与前后词音毫无联系、精确无误的单个词与音。恰恰相反,句子在被人说出时是一个认识层次的整体。(引自《语言获得理论研究》8页)

德国现代逻辑学之父弗雷格认为在以往的语言理论中,人们习惯把词当作语言运用的基本单位,而实际上,词的意义离不开它们在句子中的功能。脱离了词在句子中前后关系,就不可能把握词的意义。因此,他主张:

语言运用的基本单位不是词,而是句子。(引自《二十世纪英美哲学》37页)

著名英国当代哲学家罗素也认为:

语言的最基本的单位是原子句子。(引自《二十世纪英美哲学》71页)

罗素认为在考虑什么是语言的最基本单位的问题的时候,必须考虑什么成分是能够确定其意义是最基本单位。在罗素看来,单独的词难以确定其意义,因为它们在不同的语境中有不同的意义。句子是能够确定其意义,是因为判断一个句子是否有意义的前提是它是否可能确定其真假。

《新概念英语》的作者,英国英语教学专家亚历山大也认为:

语言单位不是人们普遍认为的“词”,而是“句子”。(引自《新概念英语》前言)

不论是著名的心理语言学家,还是著名的哲学家,特别是实际从事语言教学的专家都从不同角度提出语言的“句本位”问题,这是值得我们深思的。

(三)区分语言能力和文字能力,不区分白话文和文言文的读写能力

语言能力和文字能力是相对独立的。语言能力是听说能力,文字能力是读写能力⑩,有人有语言能力,没有文字能力,如文盲和盲人;有人有文字能力,没有语言能力,如哑巴和哑巴英语、哑巴汉语。所以我们应该区分语言能力和文字能力。

我们是教听说“普通话”的能力和读写“汉文”的能力。

获得语言能力和获得文字能力的方式是不同的。语言能力是自然获得的,文字能力是通过学习获得的,区分语言能力和文字能力的目的是要用不同的教法教两种不同的能力。

母语不用教,是自然获得的,但第二语言要教,怎么教?我认为人工培养是需要遵循自然长成的规律,所以第二语言教学要遵循母语自然习得的规律。

第二文字怎么教?怎么教读写“汉文”的能力?

“文字表义说”区分母语和母文,母语不用教,但母文需要教,因此,教第二文字应该借鉴母文教学的成功经验,中国有三千多年“汉文”教学的历史,所以我认为教外国学生“汉文”的读写能力要继承中国教育家在三千多年的教学实践中所积累的成功经验。读写汉文的能力是读写白话文和文言文的能力,我认为中国古代教育家的教法是非常成功的,因为用时少,但效率高,学生能获得全面的汉文读写能力。而我们目前的教法是不成功的,不仅用时长,而且效率还低,学生只获得了读写白话文的能力,是半文盲。

中国古代教育家在多年的实践中早已找到了教汉文的规律和使学生获得全面的汉文读写能力的捷径,这就是:只教古文,不教白话文,一举两得。

为什么白话文不用教呢?

因为中国古代的教育家不认为古文是古代汉语,他们知道汉字和古文是汉文的基础。白话文也是用汉字写的,人是自然会说话的,会说话的人学了汉字和古文,自然就能读写白话文,白话文可以无师自通,所以不用教。

综上所述,“文字表义说”的教学理念是:

● 教两个系统——语言的音义系统和文字的形义系统

● 教两种单位——语言“句本位”和文章的“字本位”

● 教两种能力——语言的听说能力和文章的读写能力

三、“文字表义说”的教学模式

根据“文字表义说”的教学理念,应采用“语文分开”“语文分进”的教学模式:オ

语文分开、语文分进

“语文分开”是把“普通话”和“汉文”分开来教,分别使用两种不同的教材和教法来教两种不同的能力,一个是教听说语言的能力,先听后说,一个是教读写文章的能力,先读后写。这是教学目的和任务完全不同的两种教学活动。

“语文分进”不是听、说、读、写齐头并进,而是语言教学和文字教学分开进行,不是“言、文一致”,而是“言、文不一致”,不是“文从语”,不是“我笔写我口”,而是文字教学不服从语言教学,是为完成各自的教学任务分别进行的教学活动。

结束语

我认为出现“汉语难学”的瓶颈问题实际上反映的是我们国家在语言文字的基础理论研究上存在重大问题,是我们在语言观和文字观上出了问题,是我们在“教什么”的教学理念上犯了错误。“教什么”决定“怎么教”,而“教什么”的教学理念是由基础理论决定的,如果不解决语言文字的基础理论问题就解决不了教学理念的问题,教学理念的问题不解决,就是培养再多的教师,编写再多的教材也只能是浪费国家更多的资财,是不可能解决“怎么教”的问题的。因为“文字表语说”是废除汉字和汉文的一种学说,从中是不可能找到怎么教汉字和汉文的理论和方法的,也就是说,造成“汉语难学”的瓶颈的根源不是“教师”“教材”“教法”问题,三“教”问题是表面现象,根源是基础理论问题。因此,我认为当前的首要任务应是先解决语言文字的基础理论问题,先否定从西方引进的错误的“文字表语说”,用能解释世界上一切语言文字现象的“文字表义说”取而代之。而要实现这个目标,目前最大的阻力不是来自希望搞好教学工作的广大干部和教师,也不是主管文化教育的官员,而是来自学术界,尤其是语言学界那些西方错误理论的中国代言人,那些少数顽固坚持“文字表语说”的权威们。

我预言:只要不推翻“文字表语说”,不否定这些所谓的权威,不在语言文字基础理论上创新,不树立正确的语言观和文字观,我们国家的文化教育事业,不论对内对外,不论是教中国孩子,还是教外国人,都是不可能走出困境的。オ

注释

①索绪尔《普通语言学教程》51页,商务印书馆,1982

②索绪尔《普通语言学教程》37页、101页,商务印书馆,1982

③吕叔湘《谈语言和文字》,1964

④叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》,北京大学出版社,1981

⑤彭聃龄主编《汉语认知研究》,山东教育出版社,1997

⑥索绪尔《普通语言学教程》62页,商务印书馆,1981

⑦索绪尔《普通语言学教程》47页,商务印书馆,1981

⑧吕叔湘《未晚斋语文漫谈》,语文出版社,1992

⑨张朋朋《语言的基本单位是“句子”》,见《文字论》32页,华语教学出版社,2007

⑩张朋朋《语言能力和文字能力》,见《文字论》18页,华语教学出版社,2007オ

(通讯地址:100083北京语言大学23楼6门1402号)