依达拉奉联合纳洛酮治疗急性大面积脑梗死的临床研究

张 蓓, 李亚军, 任会云, 王敏娟, 石少亭, 郭长江, 白 婧, 折 潇

大面积脑梗死为神经科急危重症,由于缺血致大片脑水肿引起严重颅内高压及一系列并发症,病死率和致残率较高,目前尚无特效疗法。新型神经保护剂依达拉奉(Edaravone)是羟自由基清除剂,阿片受体拮抗剂纳洛酮(Naloxone)作为一种新型的血管活性药物和脑细胞保护剂近年来亦广泛应用于临床。我院自2006年1月~2009年6月使用依达拉奉联合纳洛酮治疗大面积脑梗死,取得较好的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 依据全国第四届脑血管病学术会议修订的脑梗死诊断标准[1],行头部 CT或MRI检查确诊的急性大面积脑梗死患者,并具备:(1)发病在 72h内的颈内动脉系统脑梗死;(2)首次发病或既往发病的肢体瘫痪后遗症不影响神经功能评分的再发病者;(3)梗死灶最大直径大于 5cm,并同时累及 2个或 2个以上脑叶[1];(4)未接受溶栓、亚低温、手术等治疗者;(5)无多脏器功能衰竭、严重感染等全身严重疾患。所有符合上述标准的入选病例共 88例,随机分为对照组和治疗组。对照组 45例,男 28例,女 17例;年龄39~78岁,平均(65.6±9.6)岁;从发病至接受药物治疗时间3~68h,平均(20.6±8.7)h;既往有高血压病 32例,糖尿病13例,心脏病 9例,脑血管病 6例,血脂异常 31例;治疗前NIHSS评分(22.22±7.62)。治疗组 43例,男 27例,女 16例;年龄 41~76岁,平均(64.4±8.9)岁;从发病至接受药物治疗时间 2~64h,平均(19.7.6±9.3)h;既往有高血压病 37例,糖尿病 9例,心脏病 7例,脑血管病 4例,血脂异常 27例;治疗前 NIHSS评分(23.09±7.79)。两组患者的年龄、性别、病程、既往史和神经功能缺损程度等差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 两组均给予脱水降颅压(20%甘露醇等)、抑酸(质子泵抑制剂奥美拉唑等)、抗血小板聚集(肠溶阿司匹林或氯吡格雷)、改善微循环、调控血压、血脂及血糖、维持水电解质平衡、防治感染及对症支持治疗,并加强护理。治疗组在此基础上加予依达拉奉 30mg/次,2次/d;纳洛酮2mg/次,1次 /日,静脉滴注,连续 14d。

1.3 疗效评定及观察指标 分别于治疗前及治疗后2w、1个月及 3个月采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)进行神经功能缺损程度评分,日常生活能力(Activities of Daily Living,ADL)应用 Barthel指数(BI)评定。同时密切监测生命体征、血常规、尿常规、肝肾功能、血电解质、血脂、凝血功能和心电图,并随时记录不良反应。

1.4 统计学方法 应用 SPSS13.0统计软件进行分析,数据以均数 ±标准差(±s)表示,计量资料采用 t检验,计数资料采用 χ2检验。

2 结 果

2.1 死亡率 治疗组死亡 5例(死亡率 11.63%),对照组共死亡 13例(死亡率 28.89%),其中治疗组 4例、对照组11例均于发病 2w内死于脑疝、中枢性呼吸及循环衰竭,其余3例于发病第 36天、42天、61天死于感染,两组死亡率经 χ2检验差异具有统计学意义(P<0.05)。

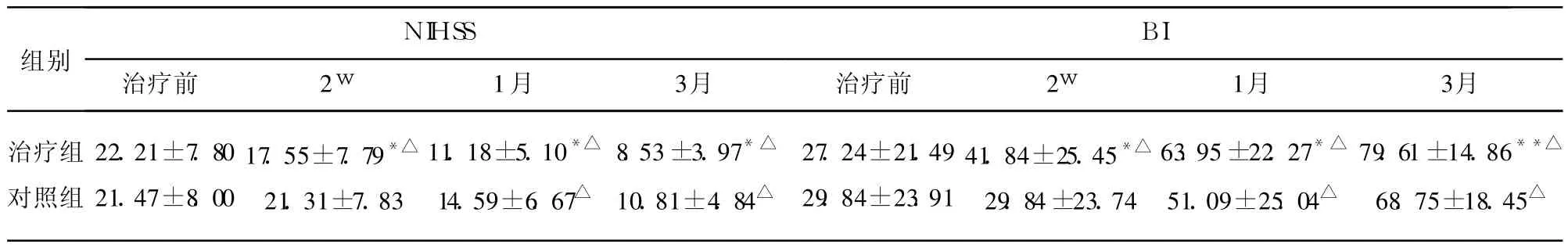

2.2 神经功能及日常生活能力评定 对照组治疗 2w时 NIHSS及BI较发病时尚无明显变化(P>0.05),治疗 1个月、3个月时神经功能缺损及日常生活能力均有明显改善(P<0.01);治疗组用药后各时间点神经功能及日常生活能力均较治疗前明显提高(P<0.01),且均优于相应时间的对照组(P<0.05)(见表1)。

2.3 安全性 治疗组有 1例转氨酶轻度升高(ALT 47.2U/L,AST51.6U/L),1例外周血白细胞轻度降低(3.6×109/L),1例皮疹,未经停药及治疗均自行恢复;2例在滴注纳洛酮过程中出现血压轻度升高、烦躁,减慢滴速后缓解。两组不良事件发生情况无统计学差异(P>0.05)。

3 讨 论

大面积脑梗死是指脑主干动脉发生闭塞而未能及时获得充分的侧支循环所引起的脑组织广泛坏死、软化,约占缺血卒中的 10% ~20%,临床表现为起病急、进展快、病情重,致残率和病死率高,目前对其的治疗存在诸多争议而且临床疗效并不理想。

近年来的研究表明,自由基及其诱发的“瀑布式”级联反应在缺血性脑损伤中起着关键作用。依达拉奉(3-甲基-1-苯基-2-吡唑啉-5-酮,MCI-186)是一种强效的自由基清除剂及抗氧化剂,具有亲脂基团,易通过血脑屏障。通过:(1)清除羟自由基、抑制脂质过氧化反应,减少活性氧对组织的损害,抑制脑缺血后梗死区迟发性神经元死亡;(2)调节脑缺血后单胺类物质和花生四烯酸代谢;(3抑制脑血管痉挛,增加梗死周围低血流灌注区血流量;(4)调控凋亡相关基因的表达,发挥 Bax/Bcl-2依赖性抗凋亡作用;(5)AAQA过抑制血管内皮生长因子(VEGF)、诱导型一氧化氮合酶(iNOS)和神经型一氧化氮合酶(eNOS)表达减轻缺血后脑水肿;(6)保护血管内皮;(7)抑制炎症介质白三烯的形成从而发挥其抗炎作用;(8)减轻血-脑屏障的破坏和能量生成障碍等途径减轻脑损伤发挥脑保护作用[2~6]。同时大面积脑梗死时,机体处于严重的应激状态,下丘脑弓形核释放大量阿片受体激动剂 β-内啡肽(β-EP),它与受体结合后可抑制神经递质的释放及神经元电生理活性,加重中枢神经系统损伤和功能紊乱。纳洛酮是一种合成的羟二氢吗啡酮的 N烯丙基衍生物,是 μ、κ、δ阿片受体拮抗剂,能快速通过血脑屏障,与阿片受体有高度的亲和力,能竞争性阻断内源性阿片肽对神经功能的损害作用,通过拮抗解除β-EP对心血管功能的抑制,维护呼吸循环功能,并具有中枢促醒作用;抑制软膜血管收缩,提高脑灌注压和脑血流量;抑制氧自由基的产生;减轻兴奋性氨基酸的毒性作用;改善缺血时神经细胞内 Ca2+、Mg2+紊乱;抑制缺血时细胞膜脂质分解代谢和抗脂质过氧化作用,增加细胞膜的稳定性;改善脑组织的生物能量代谢;降低内皮素(ET),提高降钙素基因相关肽水平,保护神经元;抑制脑损伤时小胶质细胞的活化、减少炎症介质产生和级联反应;从而发挥神经保护作用[7~12]。Toyoda[13]等报道应用依达拉奉治疗急性大面积脑梗死患者时可以降低病死率,但不能显著改善存活者的神经功能缺损。我们的研究发现,联合应用依达拉奉和纳洛酮后,急性大面积脑梗死患者的死亡率明显下降,且神经功能评定及日常生活能力评分均较对照组有了明显提高(P<0.05),提示脑组织损伤减轻,神经功能明显恢复,患者的生存/生活质量明显提高。与Toyoda试验结果的差异多考虑与联合应用了纳洛酮,且样本量大小、观察时限不同有关。综上所述,联合应用依达拉奉和纳洛酮,不但发挥了纳洛酮在脑梗死急性期促醒、稳定呼吸循环功能的作用,且二者协同,减轻了自由基导致的级联损伤,抑制了神经元凋亡和炎性反应,改善了缺血区血供和物质能量代谢,发挥了神经保护作用,且未见明显的不良反应。故依达拉奉联合纳洛酮治疗急性大面积脑梗死疗效显著,且安全可靠。

表1 治疗组和对照组 NIHSS评分和BI指数(±s)

表1 治疗组和对照组 NIHSS评分和BI指数(±s)

与对照组比较*P<0.05,**P<0.01;与治疗前比较△P<0.01

对照组21.47±8.00 21.31±7.83 14.59±6.67△10.81±4.84△29.84±23.91 29.84±23.74 51.09±25.04△68.75±18.45△

[1]中华神经科学会.各类脑血管疾病的诊断要点及临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.

[2]Yoshida H,Yanai H,Namiki Y,etal.Neuroprotective effects of edaravone:a novel free radical scavenger in cerebrovascular injury[J].CNSD rug Rev,2006,12(1):9-20.

[3]Suda S,Igarashi H,Arai Y,etal.Effect of edaravone,a free radical scavenger,on ischemic cerebral edema assessed by magnetic resonance imaging[J].Neurol Med Chir(Tokyo),2007,47(5):197-201.

[4]戚 辰,顾 晔,刘振国,等.依达拉奉对急性脑梗死患者血管性血友病因子和超敏 C反应蛋白的影响[J].中风与神经疾病杂志,2009,26(3):280-283.

[5]Kozue S,Yukio I,Seiji S,etal.Edaravone scavengers nitric oxide[J].RedoxReport,2002,7(4):219-222.

[6]Zhang N,Kom ine-Kobayashi M,Tanaka R,etal.Edaravone reduces early accumulation of oxidative products and sequential inflammatory responses after transient focal ischem ia in m ice brain[J].Stroke,2005,36:20-22.

[7]宋 扬,沈 洪.纳洛酮神经保护作用的研究进展[J].世界急危重病医学杂志,2004,1:69-72.

[8]刘雨前.盐酸纳洛酮治疗重症脑梗死的疗效观察[J].实用神经病杂志,2005,8(2):67.

[9]庄伟端,吴育彬,欧利民,等.急性脑卒中患者昏迷时血浆 β内啡肽变化及纳洛酮治疗作用的研究[J].中国综合临床,2005,21(10):881-882.

[10]Barrie J,May G.Towards evidence-based emergencymedicine:best BETs from the Manchester Royal Infirmary.Diagnosis of drug overdose by rapid reversal with naloxone[J].Emerg Med,2006,23:874-875.

[11]Trinca J,Elkerton S.A twelvemonth audit of naloxoneuse in a tertiarymedical centre[J].Pain Med,2006,7:468.

[12]Holloway KS,Cornil CA,Balthazart J.Effects of central administration ofnaloxone during the extinction of appetitive sexual responses[J].Behav Brain Res,2004,153:567-572.

[13]Toyoda K,Fujii K,KamouchiM,etal.Free radical scavenger,edaravone,in stroke with internal carotid artery occ lusion[J].Neurol Sci,2004,221(1~ 2):11-17.