超声扫描脑血管治疗仪治疗基底节区脑出血的疗效观察

孙艳军, 宋英华, 张 雁, 林 静, 冯亚茹

2007年1月~2009年1月我科对 70例基底节区脑出血患者在常规治疗的基础上予以超声扫描血管治疗仪治疗,效果较好,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组 140例为我科住院患者,均符合1995年全国第四次脑血管病会议诊断标准[1]。其中壳核出血 83例,丘脑出血 56例,尾状核出血 1例 。男 106例,女 44例,年龄 44~76岁,平年54.6岁。治疗前神经功能缺损评分两组比较,无统计学意义(P>0.5),于血肿吸收后(经 CT证实)1d开始治疗。

1.2 治疗方法 治疗组在常规神经内科治疗的基础上加用 SUT超声扫描血管治疗仪,均在血肿吸收后(CT证实)1d开始治疗,使用方法,将弹性帽戴在头部,4个超声探头分别置颈内动脉、颞窗、病灶头皮反射区、基底动脉 4个部位,超声剂量为 0.75~1w/cm2,1次/d,每次 20m in,治疗剂量要低于脑梗死患者。生物电超声在偏瘫上肢肱二头肌、下肢股四头肌起始段和终止端,根据患者耐受程度调节电刺激强度,1次/d,每次 20min,脑超声和生物电超声均连续 10d为一个疗程,休息 3d后进行下一个疗程,一般 2~3个疗程。

1.3 神经功能评分 神经功能评分采用 1995年全国第四次脑血管病会议修订的脑卒中患者临床神经功能缺损评分标准[2]。根据评分将患者分为轻、中、重 3组进行比较。

1.4 统计学方法 所有数据在计算机上用 OXSTA数理统计软件处理,两组年龄、初始临床评分配对用 t检检,不同病情程度的治疗组与对照组比较用t检验。

2 结 果

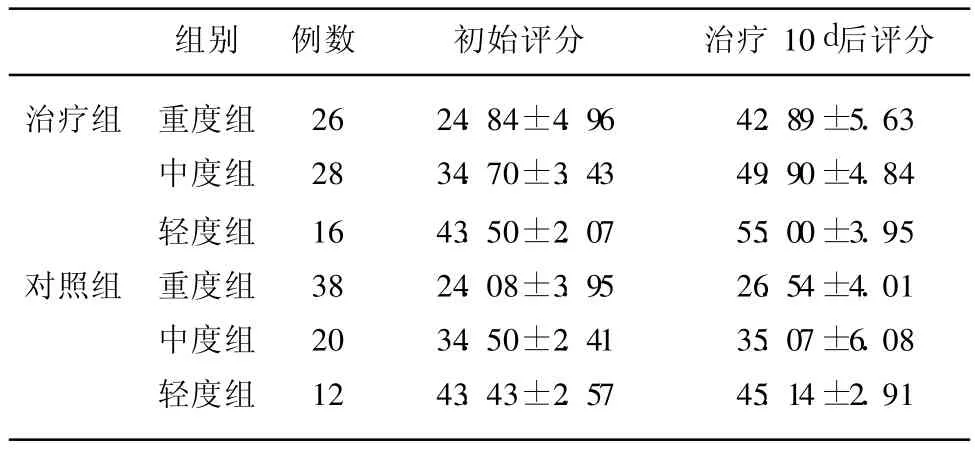

治疗组治疗10d后,治疗前后评分差异有统计学意义(P<0.01),说明神经功能缺损有明显恢复。对照组在 10d后,SNSS评分相比差异有统计学意义(P<0.01),以 SNSS评分增加 11分(总分的 18%)为有效治疗组,有效 62例;而对照组只有 8例有效。有效率分别为88.5%和 11.43%,治疗组疗效好于对照组,治疗组中轻、中、重度患者神经功能评分均明显提高。

3 讨 论

脑超声刺激对多种性质的损害具有神经保护作用,能够减轻脑神经元的病理损伤,促进神经组织的结构重建。有资料证实[2,3],早期康复对促进患者运动功能的恢复及提高生活能力,显著优于单纯药物治疗及恢复期康复疗法,可预防和控制继发性障碍的发生和发展,并可减少废用综合征。临床发现脑出血多伴有高血压及动脉粥样硬化,脑超声刺激可启动预防性及治疗性中枢神经保护机制,有助于拓展并深化“非药物”方法治疗脑出血的认识,弥补药物治疗脑出血的不足。有研究表明治疗前后患者心率血压不受影响,并能够持续改善脑微循环加快脑水肿的吸收[4]。其机制可能是通过温热、机械及理化效应等发挥作用,超声波由声能转变为热能,可改善脑组织供血、提高脑组织新陈代谢、改善脑细胞功能。超声波的机械作用还对脑组织细胞产生细微的按摩作用,从而改善了细胞的通透性、利于细胞内外的物质交换、促进细胞功能恢复。生物电超声可减少疼痛、增强肌力、延缓或避免肌肉萎缩减轻肌肉痉挛增进皮肤血液循环;也可预防深静脉血栓形成,提高神经细胞兴奋性,促进神经细胞功能恢复。因此,基底节区脑出血患者,在常规神经内科治疗基础上,加用脑超声扫描仪配合治疗,有利于神经功能的尽快恢复,适合综合医院的康复治疗。

表1 神经功缺缺损评分比较(±s)

表1 神经功缺缺损评分比较(±s)

组别 例数 初始评分 治疗10d后评分治疗组对照组重度组中度组轻度组重度组中度组轻度组26 28 16 38 20 12 24.84±4.96 34.70±3.43 43.50±2.07 24.08±3.95 34.50±2.41 43.43±2.57 42.89±5.63 49.90±4.84 55.00±3.95 26.54±4.01 35.07±6.08 45.14±2.91

[1]中华神经分会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经杂志,1996,29(6):379-380.

[2]王喜全,张 京.急性脑管病偏瘫的早期康复[J].中国康复医学杂志,1998,13(1):28.

[3]苏纯音.急性脑血管病的早期康复[J].现代护理,200,6(3):59.

[4]刘邦慧.张祥海电刺激小脑治疗脑血管病 70例临床观察[J].长江大学学报,2005,2(6):135.