土地利用规模和结构调整的环境影响评价模型研究

贾克敬,王 宏,徐小黎,何春阳

(1.中国土地勘测规划院,北京100035;2.北京师范大学资源学院,北京100875;3.地表过程与资源生态国家重点实验室(北京师范大学),北京100875)

土地利用规模和结构调整的环境影响评价模型研究

贾克敬1,王 宏2,3,徐小黎1,何春阳2,3

(1.中国土地勘测规划院,北京100035;2.北京师范大学资源学院,北京100875;3.地表过程与资源生态国家重点实验室(北京师范大学),北京100875)

研究目的:构建一个可全面定量评价土地利用规模和结构调整相关环境影响的模型体系。研究方法:系统整合土地利用类型转移计算模型、多样性指数模型、土地生态服务价值计算模型、生态足迹和生态承载力评价模型等相关模型,并以上海市为例进行实证研究。研究结果:该模型体系比较全面地评价了上海市土地利用规划的环境影响,结果显示上海市的土地利用规划将导致区域土地利用结构明显变化,在一定程度上减少区域生态压力。研究结论:该模型体系能够客观评价土地利用规模和结构调整的相关环境影响,有一定的应用推广价值。

土地利用;规模和结构调整;环境影响评价;模型;上海

1 前言

《中华人民共和国环境影响评价法》中第2章第7条规定:“国务院有关部门、设区的市级以及地方人民政府及其有关部门,对其组织编制的土地利用的有关规划,区域、流域、海域的建设、开发利用规划,应当在规划编制过程中组织进行环境影响评价,编写该规划有关环境影响的篇章或者说明。”这在法律层面上确立了土地利用规划环境影响评价的地位[1-5]。现有的土地规划环境影响评价常常直接使用项目环境影响评价的相关模型,缺乏对土地利用规划本身层次性和系统性的综合考虑,并不能客观有效地评价土地利用规划导致的相关环境影响[4-6]。因此,本文在系统整合现有相关环境影响评价模型的基础上,构建了一个旨在全面定量评价土地利用规模和结构调整相关环境影响的模型体系,并利用该模型体系,系统评价了上海市土地利用规划中土地利用规模和结构调整的环境影响。目的在于为土地利用规划环境影响评价工作进行提供借鉴和参考。

2 土地利用规模和结构调整的环境影响评价模型体系

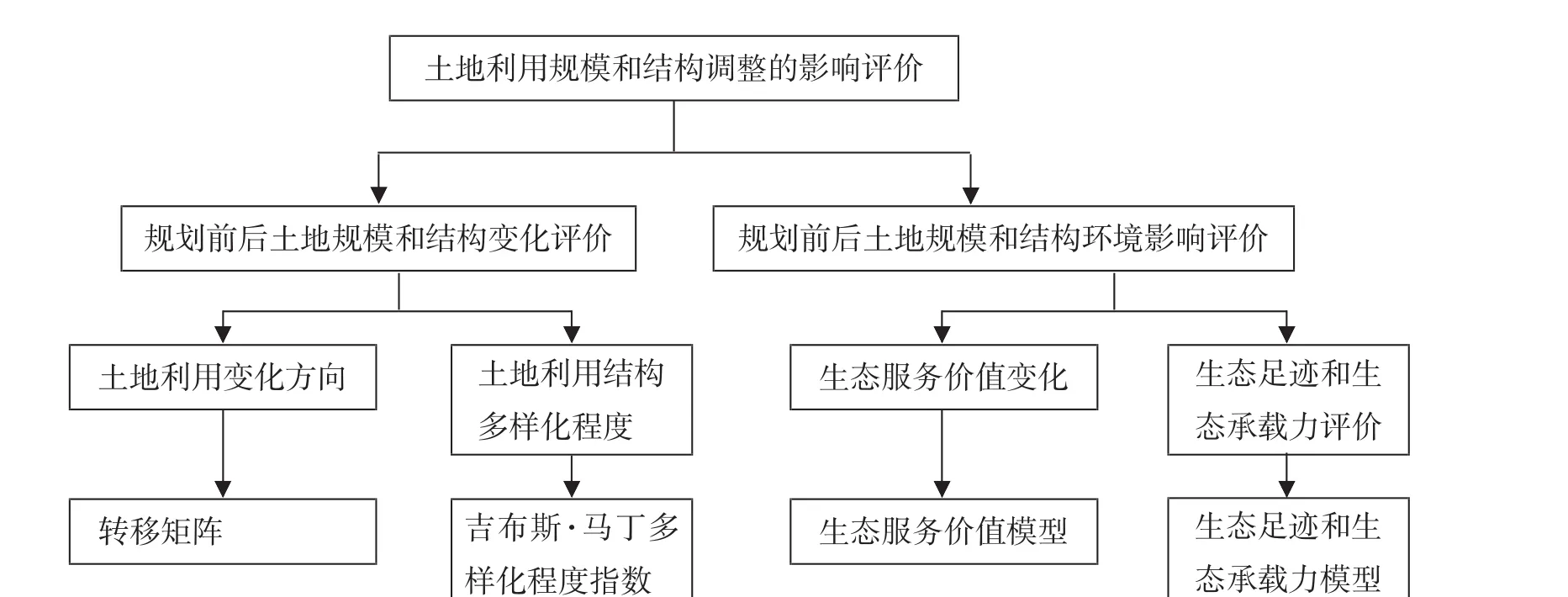

参考国土资源部下发的《省级土地利用总体规划环境影响评价技术指引》和《市级土地利用总体规划环境影响评价技术指南》,笔者认为构建土地利用规模和结构调整环境影响评价模型体系应该坚持以下原则:(1)科学性。应客观评价区域规划方案实施对相关环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响,构建的模型应具有明确的科学内涵和较好的度量性。(2)可操作性。相关评价指标应该易于从国民经济统计数据、国土资源管理等相关部门资料中获取。为此,提出了如图1的土地利用规模和结构调整的环境影响评价模型体系。

图1 土地利用规模和结构调整的环境影响评价模型整体框架Fig.1 Framework of environmental impact assessment model for land use scale and structure adjustment

该模型体系主要由规划前后土地规模和结构变化评价模型和规划前后土地规模和结构环境影响评价模型两大类构成,前者主要有土地利用类型转移计算模型和多样性指数模型,后者主要有土地生态服务价值计算模型、生态足迹和生态承载力评价模型。利用该模型体系,可以从规划前后土地规模和结构变化评价及规划前后土地规模和结构环境影响评价两方面比较全面系统地评价土地规划中土地利用规模和结构调整的相关环境影响。

3 土地利用规模和结构调整的环境影响评价的具体模型方法

3.1 规划前后土地规模和结构变化评价

3.1.1 规划前后土地利用变化方向评价 对于任意两个时刻(k和k+1)的土地利用图和,利用公式和图像的空间叠加运算,可以得到土地利用类型变化的空间分布,从而求得土地利用类型相互转化的数量关系的转移矩阵[7]。

利用转移矩阵分析规划前后不同土地利用类型转换速度、强烈程度和分析土地利用类型的转移趋向。

3.1.2 规划前后土地利用结构多样化程度评价 土地利用多样性变化采用吉布斯·马丁公式:

式2中,Gm为多样性指数;Xi为第i种土地利用类型的面积;n为区域内土地利用类型数。此公式可用于测算区域土地利用结构的多样化程度,Gm越大,土地利用类型越多样。

3.2 规划前后土地规模和结构环境影响评价

3.2.1 规划前后土地生态服务价值变化评价 土地作为各种陆地生态系统的总称,土地利用结构的变化引起各类生态系统类型、面积以及空间分布格局的变化。以经济利益为目的的土地利用结构调整导致自然生态系统面积在土地利用结构中所占比重越来越小,而人工系统中工矿、交通和建设用地面积比重却不断上升。自然环境的恶化制约了经济发展,造成经济生态双重滞后的局面。Costanza等[8]在Nature上发表了“全球生态系统服务价值和自然资本”一文,逐项估计了各种生态系统的各项生态系统服务价值。但在该项研究中,某些数据存在较大偏差,如对耕地的估计过低,对湿地的估计又偏高等,不宜于直接应用到中国的相关研究中。因此,谢高地等学者[9]针对上述不足,对中国各类生态系统服务价值进行修订,形成了中国陆地生态系统单位面积服务价值。

区域内生态系统服务总价值计算公式为:

式3中,ESV为生态系统服务总价值;Ak为第k类土地利用类型的面积;VCk为第k类土地利用类型单位面积服务价值,即生态价值系数。

区域内某种生态系统服务功能的价值计算公式为:

式4中,ESVf为生态系统第f类服务功能总价值;Ak为第k类土地利用类型的面积;VCfk为单位面积上第k类土地利用类型第f类服务功能的生态价值系数。

通过分析规划前后区域生态服务功能总价值变化情况作为对该规划环评的综合性评价结论,并将结论反馈至调整该项规划,可以防止区域内生态服务功能价值改变程度和速度过大,优化生态服务功能价值的空间结构。

3.2.2 生态足迹和生态承载力评价 生态足迹的计算结构可用来反映土地利用总体规划的指标对周围环境的影响。生态足迹的优点在于将所消费的所有资源和吸纳这些人口所产生的废弃物折合成统一的土地面积,极大简化了自然资本的统计,并且相对于各种繁杂的自然资本项目之间、各类土地之间容易建立等价关系,方便自然资本总量的计算;方法相对简单,容易掌握;适用范围广泛,可用于不同层次、不同区域的土地利用规划。

计算生态足迹的方法如下[10]:

(1)计算均衡因子。

6类生态生产性土地的生物生产力是存在差异的,均衡因子就是一个使不同类型的生态生产性土地转化为在生物生产力上等价的系数。其计算公式为:某类生态生产性土地的均衡因子=全球该类生态生产性土地的平均生物生产力+全球所有各类生态生产性土地的平均生物生产力。目前普遍采用的均衡因子为:耕地和建筑用地为2.8,森林和化石能源用地为1.1,草地为0.5,海洋为0.2。

(2)计算生态足迹。

式5中,EF为区域总人口生态足迹;ef为区域人均生态足迹;γ为均衡因子;N为区域人口总数量;Ai为折算的生物生产性土地面积;Ci为人均消费量;Pi为全球平均生产能力。

计算生态承载力的方法为[11]:首先,获取各类生态生产性土地的实际面积(AAi);然后计算产量因子(YFi),各国各地区同类生物性生产面积的实际面积不能直接进行对比,为使其有可比性,需通过“产量因子”修正;最后计算生态承载力(EC,又称生态容量)。

式6中,ECi为各土地类型的生态承载力。

区域生态足迹如果超过了区域所能提供的生态承载力,就出现生态赤字;如果小于区域的生态承载力,则表现为生态盈余。

式7—8中,ED为生态赤字;ER为生态盈余。

将规划区内的生态足迹同区域所能提供的生物生产面积进行比较,可为判断一个国家或地区的生产消费活动是否处于当地生态系统承载力范围内提供定量依据。

4 应用实例

本研究利用土地利用类型转移计算模型和多样性指数模型评价了上海市规划前(2005年以前)和规划后(2005—2020年)土地规模和结构的变化;利用生态服务价值计算模型、生态足迹和生态承载力模型评价了规划前后上海市的土地规模和结构调整对环境的影响。

4.1 规划前后土地规模和结构变化评价

上海市2005年、2010年和2020年的土地利用多样性指数如表1所示。从表1中可见,至2020年上海市土地利用结构多样化程度总体呈上升趋势,但上升趋势不明显;土地利用率、建设用地、农用地比例以及林地覆盖率有了比较明显的上升。特别是土地利用率,达到了83.21%,提高了8个百分点,说明上海市的土地利用已经达到饱和状态。就建设用地比例而言,由2005年的29.14%增加至2020年的36.18%,提高了7个百分点。尽管建设用地比例要低于农业用地比例,但两者差距在逐渐减少,这更增加了对上海生态环境的压力。此外就林地和农用地面积而言,尽管有所提高,但比例不大(均不到1%)。

表1 上海市土地利用变化情况(2005年,2010年,2020年)Tab.1 Land use changes in Shanghai in 2005,2010 and 2020

4.2 规划前后土地规模和结构环境影响评价

4.2.1 规划前后上海市的生态服务价值变化 利用生态服务价值评价模型计算上海市2005年,2010年和2020年土地利用生态服务价值。从2005年到2020年,由于林地面积增加,森林的生态服务功能价值提高至815.89×106元,从2005年到2010年,农田面积稍微增加,到2020年,农田面积减少,生态服务价值降低。水体面积明显减少,其生态服务功能价值明显降低,而且相对比重较大,导致了总生态服务功能价值减少了9%。可以看出上海市的土地利用结构变化相对明显,结构调整导致了生态服务功能价值的减少。

4.2.2 规划前后上海市的生态足迹变化 根据上海市统计年鉴数据,选取了粮食、豆类、蔬菜、食用油、猪肉、牛羊肉、禽蛋、奶类、水果、水产品共10种计算生物资源消费,利用煤炭、焦炭、原油、燃料油、汽油、煤油、柴油、天然气、电力9种指标计算能源消费生态足迹。利用生态足迹模型,将各项生物资源和能源消费转化为提供这些消费所需要的生物生产性面积。根据各时期上海市的土地利用类型面积数据和规划的土地利用类型面积数据,利用生态承载力模型,计算了生态承载力。2005年上海市生态足迹的需求及供给结果如表2所示。

从表2可以看出,2005年水体和耕地类型的人均生态足迹需求量较大,分别为0.13712 hm2和0.13138 hm2;建筑用地类型的人均生态足迹需求量最小,仅为0.00014 hm2。草地类型和CO2吸收面积人均生态足迹供给为0。在所有的类型中,仅建筑用地类型产生了生态盈余,其他类型均产生了生态赤字。对2005年上海所有类型的人均生态足迹需要和供给分别汇总可以看出,总生态足迹为0.38075 hm2,总生态承载力为0.1431 hm2,生态赤字为0.23765 hm2,表明上海市处于生态压力区。

表2 上海市生态足迹与生态承载力(2005年)Tab.2 Eco-footprint and eco-capacity of Shanghai City in 2005

表3 上海市人均生态足迹动态变化表 单位:hm2/人Tab.3 Dynamic changes of eco-footprint per capita of Shanghai Cityunit:hm2/person

采用上海市2002—2005年的统计数据和规划数据,计算了2002—2005年及规划期的生态足迹和生态承载力(表3)。从中可见,规划前(2002—2005年),生态足迹和生态承载力逐年降低,计算得到的生态赤字也在逐渐降低。这表明从2002—2005年,上海市生态供给满足不了生态需求,已超出自然生态系统的生态承载能力的范围,但生态赤字逐渐降低,生态系统正向良性方向发展。规划后(2006—2020年)的生态足迹需求降低,生态赤字比规划前有所减少,表明规划后的土地生态状况要好于规划前生态状况,生态压力逐渐减轻。这表明本次土地利用规划可以在一定程度上促进上海市生态环境的改善。

5 结论和讨论

本文在参考《省级土地利用总体规划环境影响评价技术指引》和《市级土地利用总体规划环境影响评价技术指南》的基础上,构建了一个全面定量评价土地利用规模和结构调整相关环境影响的模型体系,并给出了相关的具体模型方法。该模型体系主要由规划前后土地规模和结构变化评价模型和规划前后土地规模和结构环境影响评价模型两大类模型构成,前者主要有土地利用类型转移计算模型和多样性指数模型,后者主要有土地生态服务价值计算模型、生态足迹和生态承载力评价模型。通过计算规划前后区域土地利用类型的转移矩阵,可以表明规划前土地利用类型的去向和规划后不同土地利用类型的来源;利用多样性指数可以讨论规划前后土地利用结构多样性程度的变化趋势。通过计算不同年份生态系统服务价值,可以找出生态系统服务价值的变化,从而确定土地利用规划造成的生态环境影响。生态足迹方法可以揭示出一定区域生物资源的消费需求与其供给能力的平衡状况的变化趋势,也可以揭示出资源消费的构成,还可以揭示出人类对哪类资源的占用超过了其可再生能力。将规划区内的生态足迹同区域范围所能提供的生物生产面积进行比较,可以为判断区域的生产消费活动是否处于当地生态系统承载力范围提供定量依据。

本文利用该模型比较全面地评价了上海市土地利用规划的环境影响。评价结果显示,上海市的土地利用规划将导致区域土地利用结构明显变化,在一定程度上减少区域生态压力。同时,该评价案例也显示该模型体系体现能够比较客观地评价土地利用规模和结构调整的相关环境影响,有一定的应用推广价值。

(References):

[1]董德显.土地利用规划[M].北京:中国展望出版社,1990.

[2]周诚.中国大陆经济、社会的可持续发展战略与土地资源的可持续利用[J].中国土地科学,1996,(6):6-8.

[3]贾克敬,谢俊奇,郑伟元,等.土地利用规划环境影响评价若干问题探讨[J].中国土地科学,2003,17(3):5-20.

[4]徐小黎,贾克敬,刘康.三级土地利用总体规划环评体系研究[J].中国土地科学,2008,22(11):15-25.

[5]蔡玉梅,郑伟元,张晓玲,等.土地利用规划环境影响评价[J].地理科学进展,2003,22(6):567-575.

[6]蔡玉梅,郑振源,马彦琳.中国土地利用规划的理论和方法探讨[J].中国土地科学,2005,19(5):31-35.

[7]岳德鹏,王计平,刘永兵,等.京郊西北地区农地利用与景观格局时空特征[J].农业工程学报,2008,24(6):89-95.

[8]Costanza R,d'Arge R,de Groot R,et al.The value of the world’s ecosystem services and natural capital[J].Nature,1997,387:253-260.

[9]谢高地,鲁春霞,冷允法,等.青藏高原生态资产的价值评估[J].自然资源学报,2003,18(2):189-196.

[10]甄翌,康文星.生态足迹模型在区域旅游可持续发展评价中的改进[J].生态学报,2008,28(11):5401-5409.

[11]张衍广,林振山,李茂玲,等.基于EMD的中国生态足迹与生态承载力的动力学预测[J].生态学报,2008,28(10):5027-5032.

Research on the Model for Assessing the Impacts of Land Use Scale and Structure Adjustment on Environment

JIA Ke-jing1,WANG Hong2,3,XU Xiao-li1,HE Chun-yang2,3

(1.China Land Surveying and Planning Institute,Beijing 100035,China;2.College of Resources Science&Technology,Beijing Normal University,Beijing 100875,China;3.State Key Laboratory of Earth Surface Processes and Resource Ecology(Beijing Normal University),Beijing 100875,China)

The purpose of this paper is to establish a model system,which can comprehensively and quantitatively assess the impact of land use scale and structure adjustment on environment.Methods employed are to systematically integrate relevant models,including land-use type conversion calculation model,diversity index model,land eco-service value calculation model,eco-footprint and eco-capacity models,etc.and to conduct empirical research taking Shanghai as an example.The results indicate:(1)the model system can relatively and comprehensively assess the impacts of land-use plan on the environment in Shanghai City;(2)the assessment results revealed that the land-use plan of Shanghai City will cause remarkable variation on regional land-use structure and will reduce regional eco-pressures to certain extent.It is concluded that the model system can objectively assess the impacts of land-use scale and structure adjustment on environment,and therefore it is meaningful to be applied and popularized.

land use;scale and structure adjustment;environmental impact assessment;model;Shanghai City

F301.2

:A

1001-8158(2010)07-0047-06

2009-11-13

2010-03-19

国土资源部公益性行业科研专项经费项目(200811035)。

贾克敬(1966-),男,山东阳谷人,研究员。主要研究方向为土地利用规划和规划环境影响评价。E-mail:jkj05@yahoo.com.cn

何春阳(1975-),男,副教授,四川射洪人,博士生导师。主要研究方向为土地资源管理与城市化过程。E-mail:hcy@bnu.edu.cn