低分子肝素钙联合阿托伐他汀治疗非 ST段抬高急性冠脉综合征疗效观察

姜春玲 郭仁斌

1 资料与方法

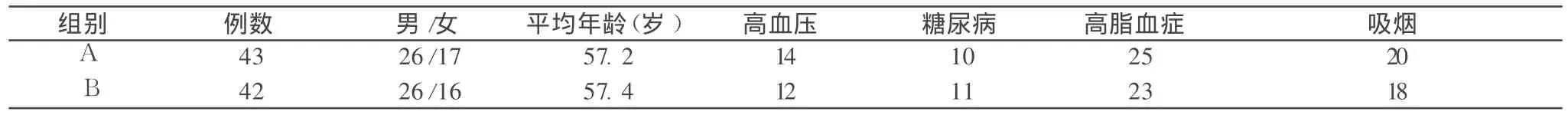

1.1 一般资料 辽宁省庄河中心医院 2005~2008年住院的符合 NSTEACS患者 85例,男 52例,女 33例,平均(62±7)岁,诊断标准:不稳定性心绞痛符合中华医学会心血管学会、中华心血管病杂志编辑委员会制定《不稳定性心绞痛诊断和治疗建议》,非ST段抬高心肌梗死均有心肌坏死标记物的升高(肌钙蛋白和CK-MB超过正常 2倍)将患者随机分成治疗组(A组)43例,对照组(B组)42例。两组间比较差异无统计学意义 (P>0.05)。见表 1。

表1 两组患者一般情况急合并危险因素(例)

1.2 治疗方法 两组患者均常规给予阿司匹林、β受体阻滞剂、硝酸酯类、血管紧张素转换酶抑制剂。治疗组给予低分子肝素钙 5000 U每 12h皮下注射 1次,连用 5~7 d,联合应用阿托伐他汀(商品名立普妥,辉瑞制药有限公司)20 mg每晚睡前口服,连服两周。两组均监测心绞痛发作次数及持续时间,治疗前后血清总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白(LDL-C)、三酰甘油(TG)。并记录患者不良反应。

表2 两组治疗前后血脂的变化(mmol/L,±s)

表2 两组治疗前后血脂的变化(mmol/L,±s)

注:治疗组治疗后 TC、TG、LDL均较治疗前明显下降(P<0.05);对照组治疗前后差异无统计学意义(P>0.05)

组别 时间 TC TG LDL A组 治疗前 6.9±1.56 3.4±1.24 3.6±1.15治疗后 4.7±0.89 2.5±0.74 1.97±0.8 B组 治疗前 6.87±0.9 3.65±1.1 3.7±1.02治疗后 6.75±1.03 2.98±1.74 3.34±0.5

1.3 疗效判定 显效:胸痛、胸闷消失,2周内未再发作,ST段恢复 50%以上;有效:胸痛、胸闷缓解或消失,2周内仍有心绞痛发作,但频率减少 2/3或以上,持续时间缩短 ST段恢复50%以上;无效:仍反复发作,ST段未恢复,甚至加重或进展为心肌梗死,或出现心力衰竭,甚至死亡。1.4 统计学分析 计量资料以(±s)表示,并行 t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗组显效 20例(46.5%),有效 19例(44.2%),无效4例(9.3%),无一例进展为急性心肌梗死,无死亡,总有效率90.7%。对照组显效 14例(33.3%),有效 17例(40.5%),无效 9例(21.4%),2例进展为急性心肌梗死,无死亡,总有效率 73.8%。两组总有效率比较差异有统计学意义 P<0.05。

2.2 两组治疗前后血脂的变化(mmol/L)

3 讨论

NSTEACS包括不稳定性心绞痛(UAP)和急性心肌梗死(NSTEMI)。其发病病理基础是冠状动脉粥样斑块破裂、血栓形成或血管痉挛造成急性心肌缺血缺氧或坏死[1]。其血栓成分主要为以血小板为主的白色血栓,因此抗凝血、抗血小板及调脂治疗成为干预 NSTEACS的有效措施。低分子肝素(LMWH)是从普通肝素或未分馏的肝素(UFH)解聚而产生的,其分子量为 4000~6000 D,对 ATⅢ 亲和力高,通过 ATⅢ介导使以丝氨酸为活性中心的凝血因子(凝血酶、Ⅹa、Ⅺa、Ⅻa)失活。同时肝素对初始凝血酶因子Ⅴ、Ⅷ的抑制,阻止凝血过程的瀑布反应,抑制了凝血酶对凝血连锁反应的放大作用。肝素使凝血酶失活,使纤维蛋白原不能转变为纤维蛋白,抑制了凝块的形成,从而达到抗凝血作用[2]。低分子肝素半衰期长,皮下注射吸收完全,血小板减少发生率低,出血危险性小。ESSENCE研究将 3171例不稳定性心绞痛和 NSTAMI患者随机分成低分子肝素组和普通肝素组,用药 2~8 d,结果显示低分子肝素组患者的死亡、心肌梗死和心绞痛发生率在48 h即有降低,在第 14天和第 30天时显著,且这一趋势在 1年随访时依然存在[3]。低分子肝素在治疗NSTEACS得到国际公认。同时他丁类药物强化降胆固醇能快速影响其发病的病理生理机制:①早期改善内皮功能,保护冠状动脉血管;②抑制炎性反应,加固斑块帽;③降低低密度脂蛋白,升高高密度脂蛋白,减少脂质栓,稳定脆性板块;④改善血小板功能,抑制血小板血栓形成。因此在一般治疗基础上早期联合应用低分子肝素钙和阿托伐他汀治疗非 ST段抬高急性冠脉综合征有较好的疗效。

[1] 胡大一,项志敏.不稳定性心绞痛溶栓治疗的评价.中华心血管杂志,1996,24(1):6.

[2] 李小鹰.最新心血管病用药.人民军医出版社,2007.

[3] Faceed J,Hoppensteadt DA.Pharma cology of low molecular weight heparins.Semin Thromb Hemost,1996,22:13-18.