论我国刑法修改方式不足及完善

陈 振

(中国人民大学法学院,北京100872)

论我国刑法修改方式不足及完善

陈 振

(中国人民大学法学院,北京100872)

立法者在修改刑法典时,必须坚持刑法修改的必要性原则,做到刑事处罚解决社会问题的最后性和充分发挥刑法解释的作用。刑法典采用修正案的单一修改方式,虽然有其优点,但存在诸多问题。为解决刑法体系的失衡问题,我们应该打破将修正案作为刑法唯一修改方式的观念,采取刑法修正案、单行刑法与附属刑法相结合的方式来完善整个刑法体系。

刑法修正案;刑法典;完善

1997年,我国对1979年刑法典进行了大规模的修订,形成了一部比较系统、完整的刑法典。法典化的形成意味着对法律不能朝令夕改、频繁变更,只有到迫不得已的时候才能冒着损害法典稳定性的危险去变动其中的某些条文。那么,究竟应该如何处理法典的稳定性与社会现实需要之间的矛盾?作为立法者,需要坚持刑法修改的必要性原则,妥善衡量刑法这把“双刃剑”可能带来的利与弊。自1999年12月25日全国人大常委会通过《中华人民共和国刑法修正案》①以下简称《刑法修正案》,相应地,《中华人民共和国刑法修正案(二)》简称《刑法修正案(二)》,依此类推。以来,我国刑法典一直采用刑法修正案的单一修改方式。②2009年8月27日通过的《全国人大代表常务委员会关于修改部分法律的决定》对《刑法》第三百八十一条、第四百一十条进行了修改。这种方式虽然有其好处,但也存在诸多值得探讨的问题。

一、刑法修改应具有必要性

从广义上讲,法律的修改也是立法活动的一种,为了保证法律的延续性和继承性,我们在制定一部法律之后,只会随着社会发展对其修订、修正,而不会动辄推倒重来,除非这部法律已完全不能适应社会经济的发展需要。刑法也不例外,自1997年新刑法颁布至今,全国人大常委会已陆续通过了一个单行刑法和七个刑法修正案。不过短短十二年,如此频繁地修改刑法,不由得使人想问,难道我国的刑事犯罪真已发展到非严密刑事法网不可的地步了吗?立法者乐此不疲地修改刑法,实质上违反了刑法修改的必要性原则。刑法修改的必要性原则,是指在统一刑法典已经确立的前提下,立法者在考虑将某一个问题是否入罪的时候,必须前置性地考虑其他部门法是否能解决此类问题。只有在民事、行政等手段不适合或者无法解决的时候,才能考虑通过修改刑法的方式将其纳入犯罪视野。刑法由其目的和任务决定,手段最具严厉性,所以,对某一危害社会的行为,立法者必须经过慎重考虑和充分的调查研究,才能考虑对其设置罪刑条款,纳入刑法调整范围。而且,即使某一行为的社会危害性已相当严重,确有入罪的必要,也要看能否通过司法者在遵守罪刑法定原则下解释现行刑法的规定将其解决。这就要求刑法解释在刑法条文的固定性与社会生活变动性的矛盾中充分发挥缓冲器的作用,使刑法规定不再是僵死的条文,而是在罪刑法定原则所允许的最大射程范围内保持着自己的张力,不断适应日新月异的社会生活。在某一个问题最终确定要通过刑事立法予以解决时,立法者还必须有一个立法成本的考虑,这就要求立法者事先要经过充分的论证和风险评估。只有时机成熟以后,才能形成条文,制定新法律。而且最新的刑事政策倾向于认为,为了能理性地防止在刑法方面滥用立法权,必须对实际上是否有必要规定刑事制裁进行评估,或者说必须坚持人们所说的“(刑法)辅助性原则”。[1]

刑法具有谦抑性,无论是制定还是修改,都必须非常慎重。而实际上,我国最近几年的刑事立法都十分仓促,像刑法修正案一般经过三读即通过,而有的刑法修正案只经一读就匆匆通过,这么短的时间是否经过了充分的调查研究,值得怀疑。③《刑法修正案(七)》和《刑法修正案(六)》都经过三读,历时六个月;《刑法修正案(五)》经过两读,历时四个月;《刑法修正案》、《刑法修正案(二)》、《刑法修正案(三)》和《刑法修正案(四)》都是只经过一次审议就获得通过。虽然《立法法》第28条规定“列入常务委员会会议议程的法律案,各方面意见比较一致的,可以经两次常务委员会会议审议后交付表决;部分修改的法律案,各方面的意见比较一致的,也可以经一次常务委员会会议审议即交付表决。”,但刑罚的严厉性警示我们,为防止国家刑罚权的滥用,必须要以严格、正当的程序来保障刑法规定内容的妥当性。有人可能认为,快速立法有利于及时打击犯罪,保护人民群众的生命财产安全。但我们不能忘记,刑法具有一般法所具有的滞后性,而犯罪是日新月异,手段在不断翻新,企图通过运动式的快速立法遏制层出不穷的新型犯罪,那只能是一种妄想。任何法律总要占用一定的资源,刑法也不例外。④1997年刑法中有许多条文都是休眠条款,从来没有被适用过。这反映了1997年修改刑法的不成熟,也从反面启示我们,制定新的罪名一定要经过充分的论证,否则仅凭一腔热情草草入罪,只会浪费国家的立法资源。刑法由于其强制手段的严厉性,最易导致国家刑罚权对公民权利的侵犯,而且我国刑法修正案一味的入罪化思维模式,①《刑法修正案(七)》对偷税罪和绑架罪采取了轻刑化处理。与刑法的保障人权精神是相悖的。正如德国著名刑法学家冯·李斯特所说,“刑法是犯罪人的大宪章”,所以立法者必须持一种保守、谨慎的态度,而不能一味强调严密法网。企图多利用刑罚权的政权是虚弱的政权。[2]频繁变动刑法,不仅影响法的稳定性,动摇刑法在人们心目中的权威,也会降低人们对法的预测可能性,不利于人们形成对法规范的忠诚,当然更不利于发挥刑法对人们行为的指引、评价作用。

我们要建设社会主义法治国家,首先就是要有法可依,但在刑事法领域,在统一刑法典体系已经确立的前提下,再过分地强调立法或许并不是一件好事。过分强调立法只会恶化解释论的发展境况,根本上动摇了人们尤其是司法人员对法律解释的信心,而动辄将问题推卸于立法者,造成司法能力的萎缩,反过来又加重了立法机构的压力。[3]这种“大跃进式”的恶性循环只会导致刑法成为立法者寻求自我安慰以及缓解民众焦虑之心的工具,而社会治安并没有很大的改观。②根据国家统计局门户网站:《2000-2006年历年公安机关立案的刑事案件情况》,2000-2006公安机关刑事案件立案总数分别为3637307起、4457579起、4337036起、4393893起、4718122起、4648401起、4653265起,总体呈上升态势。

二、现行单一修改方式存在的弊病

在1979年刑法典制定以后,由于社会现实的急剧变化,再加上1979年刑法典本身规定得过于原则、粗疏,所以到1997年全面修订刑法典以前,全国人大常委会通过了24部单行刑法。在1997年新刑法典通过以后,为了保证刑法典的统一性和完整性,除通过一个单行刑法③1998年12月29日第九届全国人民代表大常务委员会第六次会议通过了《全国人民代表大常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。外,全国人大常委会都一律采用修正案的方式来修改刑法。采用修正案的方式有诸多优点,它可以保证整个刑法典体系的完整性,修改方式比较灵活等,但随着刑法修正案的陆续公布,其产生的诸多问题也值得我们注意:

(一)全国人大常委会修改刑法的“度”的问题,即全国人大常委会是否可以无止境地修改刑法,而没有任何限制。因为按照我国《宪法》、《立法法》的相关规定,刑法作为国家的基本法律,只能由全国人大制定和修改,在全国人大闭会期间,全国人大常委会可以对刑法进行部分修改和补充,但是不得同刑法的基本原则相抵触。虽有此原则性的规定,但是何为“部分修改和补充”?它和法律的制定有什么区别?由于缺乏具体的标准,有时很难判断。特别是全国人大常委会增加新罪的部分,既可以说是补充规定,也可以说是创制新的罪名。在此模糊地带,全国人大常委会应该保持应有的克制,不要大规模的积极增设新罪,以免有侵夺全国人大的立法权之嫌。还有,在是否和刑法的基本原则相抵触方面,全国人大常委会一定要在刑法基本原则的指导下来修改刑法。我国1997年刑法明确规定了刑法的三个基本原则,即罪刑法定原则、适用刑法人人平等原则和罪责刑相适应原则。从已通过的七个刑法修正案来看,除《刑法修正案(七)》对偷税罪和绑架罪采取轻刑化处理之外,其余修改规定都是创设新的罪名或加重对原有犯罪的处罚。这种一味扩张国家刑罚权的行使,强调刑法积极介入社会生活的做法,是否符合罪刑法定原则保障人权的精神,值得商榷。我们知道,罪刑法定原则已经从绝对走向了相对,注重保障个人自由与维护社会秩序的协调,但当二者发生矛盾和冲突的时候,刑法应当优先考虑对个人自由的保障,防止国家刑罚权的滥用。正如日本学者指出的那样,近代刑法是优先考虑对后者(人权保障机能)的保障的,罪刑法定原则体现的就是这一点。[4]从立法沿革上看,我国1997年刑法典之所以要废除“类推”原则,确立罪刑法定原则,就是为了防止随意入罪,以利于充分保障人权。况且,2004年我国已明确将“国家尊重和保障人权”写入宪法,所以刑法的修改更应向轻缓化、非犯罪化方向发展,而不是一味加罪加刑。

另外,如果刑法一有漏洞和缺陷,就由全国人大常委会以修正案的方式予以解决,长此以往,人们不禁要问,全国人大何时才能修改刑法?或者说还有全国人大修改刑法的必要吗?④这也是在2009年3月10日,由中国人民大学宪政与行政法治研究中心主办的“法律解释:宪法学与刑法学的对话”的讲座上,中国人民大学法学院韩大元教授对在座人员提出的问题。如上所述,由于《立法法》第七条对全国人大常委会在全国人大闭会期间修改基本法律的限制规定得比较原则,常常导致全国人大常委会修改刑法并无具体限制标准,无须经过全国人大的审查批准,也无须向全国人大登记备案。

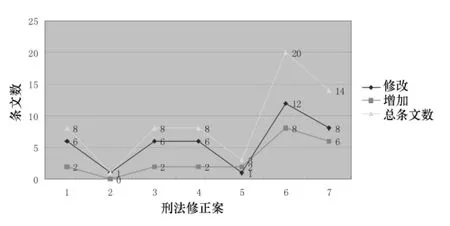

图1 历次刑法修正案条文变动分析图⑤图中的“条文总数”未包括各刑法修正案的最后一条,即“本修正案自公布之日起施行。”

从上图可以看出,全国人大常委会修改刑法条文并无一定限制,少则一条,多则二十条,⑥有关历次刑法修正案根据修正条款特点和根据犯罪类型的分布情况,可以参见王永兴:《综述历次刑法修正:内容、特点和原因——兼论和谐社会视野下的〈刑法修正案〉》,载《西南政法大学学报》2009年第5期,第85页。因此,如果刑法长期由全国人大常委会以刑法修正案的方式加以修改完善,就可能造成全国人民代表大会对刑法的修改权长期处于虚置状态,长期不能得到落实。特别是增加新罪名的补充部分,这部分不应当由全国人大常委会以修改和补充的方式进行,而应当属于制定权,属于全国人大的权力……否则,赋予其修改和补充基本法律的权力而不对其修改内容进行限制,全国人大常委会的部分修改权侵蚀全国人大的制定权就成为必然。[5]这样全国人大常委会实际上就代行了全国人大的部分职权,①2001年全国人大常委会对1980年第五届全国人民代表大会第三次会议制定的《中华人民共和国婚姻法》的大规模修改,就存在越权的嫌疑。混淆了二者之间的权力界限。虽然全国人大常委会是全国人大的常设机关,且是经常行使最高国家权力的国家机关,但全国人大和全国人大常委会是两个不同的机关,刑法是由全国人大制定的,全国人大常委会只能在一定的限度范围内,按照刑法的基本原则进行修改和补充。否则,就会超越了法律所规定的职权,是一种越权行为,全国人大应该改变或撤销全国人大常委会对刑法的相关补充和修改规定。②《立法法》第88条规定:“全国人民代表大会有权改变或者撤销它的常务委员会制定的不适当的法律,”但目前在这方面缺乏具体的可操作性的规定,也没有过先例。

(二)从立法质量上说,如果刑法修改总是以修正案的方式进行,在某种意义上可能会降低刑法的立法质量。一个法律草案在全国人大常委会通过比在全国人大通过往往要容易得多。在全国人大对法律草案表决以前,往往都需全国人大常委会对其进行多次审议,反复讨论和修改以后,才能提请全国人大审议。像《物权法》在全国人大通过前,全国人大常委会进行了七读,创造了全国人大立法史上单部法律草案审议次数之最。而刑法修正案一般经过全国人大常委会三次审议后就可交付表决。在通过时,虽然都是半数通过,但全国人大代表接近三千人,③至2009年4月24日,第十一届全国人大实有代表2984人。而全国人大常委会委员不到两百人,④第十一届全国人大常委会共175人。显然,在后者通过的阻力要小得多。⑤关于全国人大与全国人大常委会主要立法程序区别,可以参见韩大元:《全国人大常委会新法能否优于全国人大旧法》,载《法学》2008年第10期,第8页。

虽然刑法修正案只是对刑法的部分修改,但由于其往往创设新的罪名,且直接植入原有的法典体系之中,本身是刑法典的组成部分,与刑法典原有条文具有同等效力,所以刑法修正案对人们权利与自由的影响并不亚于新刑法的制定。为了彰显国家对生命和自由的尊重,更好地体现最广大人民的意愿和要求以及人民对国家公权力行使的监督制约,刑法修正案应当与刑法典的通过程序是一样的,即由全国人民代表大会审议和通过。也只有这样,才能使关系到公民基本人权的刑法修正案由更多的代表来审议和通过,也才能在程序上更有效地保障人民对刑事立法权的拥有和行使。[6]所以,我们不能为了及时、有效地应付打击犯罪的需要,而放弃刑法修改程序上的严格性要求。否则,刑法只会成为国家打击犯罪的工具或者维护部分利益的手段,难以实现对刑法这一危险手段的慎重对待,难以发挥刑法保障人权的功能。

再次,我国《立法法》第五十三条第二款规定:“法律部分条文被修改或者废止的,必须公布新的法律文本。”可是,全国人大常委会每次通过刑法修正案之后,只公布了刑法修正案本身,并没有公布被修改后的整个刑法典文本。而全国人大常委会在修改其他法律的时候,往往都会在《关于修改……法律的决定》中写到,“根据本决定作相应修改并对条款顺序作相应调整,重新公布”。⑥2009年4月24日第十一届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会议事规则〉的决定》最后写到“《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会议事规则》根据本决定作相应修改,重新公布。”为什么全国人大常委会在修改法律时会做此种区分?有人可能认为,这是因为其他法律的修改涉及条文顺序的变化,故需要重新公布新的法律文本,而刑法修正案没有变动刑法条文顺序,故迟迟没有公布修正后的整个刑法典文本。这似乎是一种合理的解释,但我们必须注意到,在刑法典保持条文总数(425条)和条与条之间顺序不变的前提下,每一条内部的条与条之间、⑦涉及条与条的变化总共是17处,具体如下《刑法修正案》:第一百六十二条后增加一条,作为第一百六十二条之一;《刑法修正案(三)》:第一百二十条后增加一条,作为第一百二十条之一;第二百九十一条后增加一条,作为第二百九十一条之一;《刑法修正案(四)》:第二百四十四条后增加一条,作为第二百四十四条之一;《刑法修正案(五)》:第一百七十七条后增加一条,作为第一百七十七条之一;《刑法修正案(六)》:第一百三十五条后增加一条,作为第一百三十五条之一;第一百三十九条后增加一条,作为第一百三十九条之一;第一百六十二条后增加一条,作为第一百六十二条之二;第一百六十九条后增加一条,作为第一百六十九条之一;第一百七十五条后增加一条,作为第一百七十五条之一;第一百八十五条后增加一条,作为第一百八十五条之一;第二百六十二条后增加一条,作为第二百六十二条之一;第三百九十九条后增加一条,作为第三百九十九条之一;《刑法修正案(七)》:第二百二十四条后增加一条,作为第二百二十四条之一;第二百五十三条后增加一条,作为第二百五十三条之一;第二百六十二条后增加一条,作为第二百六十二条之二;第三百八十八条后增加一条,作为第三百八十八条之一。款与款之间、⑧涉及款与款的变化总共是5处,具体如下《刑法修正案(四)》:第一百五十二条中增加一款作为第二款;《刑法修正案(五)》:第三百六十九条中增加一款作为第二款;《刑法修正案(七)》:第二百八十五条中增加两款作为第二款、第三款;第三百一十二条中增加一款作为第二款;第三百七十五条增加一款作为第三款,原第三款作为第四款。项与项之间⑨涉及项与项的变化总共是1处,《刑法修正案》:刑法第二百二十五条增加一项,作为第三项。是发生变动的。⑩值得注意的是,1997年刑法典附则中附件二的内容也在发生变化。如2007年12月29日通过《中华人民共和国禁毒法》第71条明确规定,《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》同时废止。2009年8月27日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》对附件二相关决定的内容也进行了修改。实际上,刑法典经过七次修正,除刑法总则保持相对稳定以外,刑法分则的许多条文都被变动过。刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪一章的变化尤为明显,⑪这是由于社会经济生活的快速发展,需要不断填充新的罪名和修改原有的罪名,导致现有条文内容和刑法典原有条文相比,早已大相径庭、差之甚远。所以刑法修正案虽没有变动刑法条文顺序,但其对刑法典相关条文的具体内容做了大规模的修改,其影响丝毫不亚于全国人大常委会修改其他法律时直接变动原有条文的做法。

在同样采用修正案方式的宪法中,2004年,王兆国副委员长在第十届全国人民代表大会第二次会议上所作的关于《中华人民共和国宪法修正案(草案)》的说明中指出:“为了维护宪法的权威和尊严,保证宪法文本的统一,同时有利于学习和实施宪法,建议本次会议通过宪法修正案后,由大会秘书处根据宪法修正案对宪法有关内容作相应的修正,将1982年宪法原文、历次宪法修正案和根据宪法修正案修正的文本同时公布。”所以,第十届全国人民代表大会第二次会议秘书处于2004年3月14日将1982年宪法、四个宪法修正案和根据四个宪法修正后的宪法文本同时予以公布。法典具有体系性,如果对其频繁修改,而不公布修改后的整个法典文本,就无法准确发挥法典对人们行为的指引、评价和导向作用。因为要对某一行为做出刑法上的评价,不仅要查阅刑法典本身,还要看刑法修正案是否有修改补充规定,综合起来才能有一个准确的评价。这种繁琐的工作是难以达到公布成文法的初衷的。①当然,也有学者对修改后的整个刑法典文本进行了重新编排,比较有影响的是李立众副教授编、法律出版社出版的《刑法一本通》。该书按条文编排,查找方便,广受欢迎,现已出到了第六版。这从一个侧面反映了大家对系统编纂刑法典的渴求,但按照我国《立法法》第五十二条的规定,“在常务委员会公报上刊登的法律文本为标准文本”。从维护刑法的权威和尊严来看,还是由全国人大常委会从事此项工作比较妥当。

由于刑法修正案是直接对刑法典原有条文的改动,故每公布一个刑法修正案就意味着原有刑法典的相关条文不再适用。这意味着从条文有效性上看,全国人大常委会对整个刑法典进行了条块式的分割,截止2009年2月28日,刑法典实际上由1997年刑法原文和七个刑法修正案组成。这种层层修改、仅凭时间确定具体条文效力的做法,难以发挥刑法应有的事前指引和预防作用。值得注意的是,2007年4月11日最高人民法院公布的《关于在裁判文书中如何引用刑法修正案的批复》中明确规定,“人民法院在裁判文书中适用刑法修正案的规定时,应当直接引用修正后的刑法条文。”,但如果没有公布修正以后的整个刑法典文本的话,一般当事人很难知道判决所依据的法律条文是从何而来,从而造成认识上的困难,甚至对整个判决的合法性产生怀疑,引起不必要的争讼。因此,不管基于何种理由,全国人大常委会的上述做法是违反《立法法》的规定的,而且从司法人员适用刑法的角度来看也极为不便。所以笔者建议,全国人大常委会应尽早公布修正以后的整个刑法典文本,以方便大家对刑法的理解和适用。

(三)采用单一修正案方式修改刑法有碍法律的统一与协调。刑法调整社会关系具有广泛性和最后性,这就决定对某一问题采用刑事规制必须与民事、行政规制相衔接和一致,但现实中刑法的修改和其他非刑事法律的变动并不是一致的,这就有可能导致制裁手段缺乏连贯性和一致性,甚至会发生矛盾和冲突。特别是为了保障社会主义市场经济的健康发展,大量的经济类法律法规为应对现实情况的变化,变动比较频繁,在采用单一修正案方式修改刑法的情况下,刑法对某些经济犯罪的应对措施只能通过刑法修正案的方式来得以跟进。实践中的做法有两种:一是在经济类法律法规发生变动后,立即通过刑法修正案的方式修改刑法的原有规定或增加新的罪名,以保持体系上的一致性,但此种修改显然不能过于频繁,如果只要相关的法律法规发生变动,刑法就跟着修改的话,不仅浪费立法资源,也严重地损害了刑法的权威性;另一种是在法律法规的变动达到一定量的时候,再统一以刑法修正案的方式对刑法进行修改,以实现法律的连贯和统一。但这样显然不能及时实现法制的统一,有损法律的权威性,也反映了立法技术的不足。2009年8月27日全国人大常委会第十次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》,集中对相关法律中关于“刑事责任”的规定进行了修改,以实现与刑法的衔接。但这种对法律法规的清理工作不能经常进行,否则法律的稳定性无从谈起。但不进行协调的话,刑法和其他法律这种接力式的不同步修改必然造成法律之间冲突,严重影响法律法规在司法实务中的贯彻和执行。所以,仅在非刑事类法律中以“依照刑法有关规定”垄断由刑法典规定刑事责任的做法,并不能实现我国整个法律体系的统一与协调,有损法律体系内部的和谐与稳定。

三、刑法修改方式完善的途径

立法者不能为了追求表面上的大一统而忽视采用单一修正案方式修改刑法所存在的上述问题。而且,虽然刑法修正案有利于保证刑法的统一性,但实际上对刑法典体系本身也存在不利影响。由于刑法修正案是采取不变动原有刑法条文的修改方式,所以一些新增条文就必须穿插在现有的条文之中,长此以往,就会造成刑法的某些条文极度膨胀,导致整个法典条文与条文之间严重失衡。特别是我国采取按同类客体的方法排列分则各章,在新增罪名时,往往植入相似罪名所在条文之中,在无相似罪名的情况下,只能强行穿插在刑法分则的某些条文之中。这样下去会使刑法分则的某些条文内部极不协调,而且不断膨胀,导致刑法典成为一个“畸形儿”。②有迹象表明,刑法分则各章(节)的最后一个条文往往成为新增罪名的最后容身之处。如第139条、第169条、第262条,而这些条文并不因其处在刑法分则各章(节)的最后,就说明其具有更大的包容性。立法者的这种无奈之举恰恰说明刑法修正案方式存在难以克服的弊端。按同类客体排列分则各章的方法决定了某些侵害新型社会关系的犯罪不可能在原有刑法典体系中找到合理的位置。那我们应该如何修改完善刑法,来保持刑法典体系的相对稳定呢?

近代以来,一些大陆法系国家早就看到单一法典模式存在的缺陷和不足,而开始根据立法的实际需要制定一些特别刑法。以日本为例,日本刑法包括刑法典和特别刑法,特别刑法有两类,第一类是对刑法典规定的犯罪类型加以补充扩张的单行刑罚法规,即所谓的“准刑法”。如“轻犯罪法”、“爆炸物管理罚则”等。第二类是为保证行政法规的有效性而制定的有关准则,对违反这类准则的行为规定予以制裁的刑罚法规。[7]即我们通常所说的“附属刑法”。这种刑法典与单行刑法、附属刑法并行的立法模式为我们国家提供可以借鉴的榜样,所以我们应打破将修正案作为刑法唯一修改方式的观念,在刑法典之外,针对某些特定领域的犯罪制定特别刑法,形成刑事法典与特别刑事法律相结合的刑事立法模式,将是我国今后刑事立法的应然选择。[8]鉴于此,笔者认为,为了完善我国的刑法修改方式,应从如下几个方面着手:

首先,对刑法典原有条文本身的修改,可以采取刑法修正案的方式进行。“刑法典应力求垂范久远”(范忠信语),但随着社会的不断发展,再完备的刑法典也要修改完善。所以对于刑法典原有条文本身的修改宜采取刑法修正案的方式进行,保持刑法典形式上的稳定性。当然,全国人大常委会的这种修改只能是局部的、符合刑法基本原则的,而且这种修改必须讲求程序的严格性,尽可能的举行立法听证,扩大公众参与,积极听取民众的意见。当然,待时机成熟后应由全国人大进行系统修改。还有一种情况,那就是一些行政法规、行政规章中涉及刑事责任规定的,按照我国《立法法》第八条的规定,犯罪和刑罚只能制定法律,所以也必须由全国人大常委会及时以刑法修正案的形式加以规定。

其次,对大量经济类法律涉及刑事责任的,应以附属刑法的形式直接规定罪刑条款。刑法是其他部门法的后盾法,一个行为往往要在其他部门法解决不了后,才进入刑法的视野。因此,常常存在一个危害程度相衔接的关系。现在我国统一将所有的罪刑条款都规定在刑法典中,而在其他部门法中往往只规定一句,“情节特别严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”但随着社会经济的发展,大量的经济法律规定变化特别快,往往导致刑法为了保持一致,而不得不频繁修改。这个表现比较明显的是刑法第182条的规定,其先后经过《刑法修正案》、《刑法修正案(六)》的两次修改,其原因就是我国《期货交易管理暂行条例》的制定和《证券法》的修订,刑法为了保持一致,不得不随其变动。①在全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著的《走向完善的刑法》一书中也指出:“随着证券、期货交易市场的不断成熟,刑法的有些规定已不能适应市场形势的发展,且《中华人民共和国证券法》于2005年10月27日作了全面的修订,为了更好的适应不断发展的证券、期货交易市场,与证券法相衔接,2006年6月29日全国人大常委会通过的《中华人民共和国刑法修正案(六)》对刑法第一百八十二条又一次作了修改。”参见郎胜主编《走向完善的刑法》,中国民主法制出版社2006年版,第125-126页。其实,针对刑法典已规定的一些变化较快的经济犯罪,完全可以采取空白罪状的方式,来解决刑法稳定性与经济法律频繁变动的矛盾。对在1997年新刑法颁布以后制定的法律,特别是大量的经济类法律,其中大多在法律责任中有一条,“情节特别严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”但往往在刑法中又找不到相应的刑事处罚条款,②像《中国人民解放军组织编制管理条例》中规定,“突破编制定额,违反规定,增设机构,提高机构等级,增加人员编制,改变建制关系和机构性质等情形的,构成犯罪的,依法追究刑事责任”。这个刑法里没有规定。《中国人民解放军武器装备采购条例》规定,“在装备采购的招标、投标和谈判中,与承制单位恶意沟通侵吞、截留、挪用装备采购经费的,构成犯罪的,依法追究刑事责任”。但刑法中并无相应规定。具体参见朱建业:《关于我国军事刑法的几个问题》,http://www.criminallaw.com.cn/article/default.asp?id=3466,最后访问时间:2009年11月15日。这时就会导致刑事处罚规定在这些法律中被虚置,最终不能保证这些法律的有效实施。在这种情况下,我们完全可以采取附属刑法的方式,直接在这些法律中设置罪刑条款,而不必等汇集到一定量的时候,再专门以刑法修正案的方式规定。这样可以保证刑事制裁手段及时落到实处,而不是成为一句空话。

再次,对某一类专门问题,由于其侵犯社会关系的多样性,常常涉及实体和程序等多个方面,我们可以单行刑法的方式做出规定。这样可以避免刑法修正案无法合理安放新罪名和将同类问题分散处理的弊端。像为打击恐怖活动犯罪,完全可以制定单行刑法,而不必将其以修正案的形式散布于刑法典之中。还有,为了和《联合国反腐败公约》接轨,完全可以将一些新增罪名统一规定在单行刑法之中,制定专门的反腐败法,而没有必要将国家工作人员的近亲属或者其他与国家工作人员关系密切的人也纳入到刑法分则第八章之中,破坏刑法分则第八章受贿罪的单独犯只有国家工作人员才能构成的通说见解。③本罪虽然作为第三百八十八条之一置于斡旋受贿罪的后面,但主体不是国家工作人员,与受贿罪有所不同;另一方面,本罪主体确实利用了国家工作人员职务上的行为或者职权、地位形成的便利条件,与非国家工作人员受贿罪也有所不同,所以是由人民检察院立案侦查还是由公安机关立案侦查,也还有待进一步明确。

最后,有人可能产生疑问,我国对1979年刑法进行修改就是采用单行刑法与附属刑法相结合的方式,结果弊端丛生,广为学界诟病。现在如果对1997年刑法修改采取刑法修正案、单行刑法与附属刑法相结合的方式,岂不是重蹈覆辙、危害更大?从表面上看,的确会给人此种印象,但仔细一想,其实不然。对1979年刑法采用上述修改方式,之所以问题严重,主要有以下原因:一是1979年刑法本身规定得过于粗疏,总共只有192条;二是从改革开放到实行社会主义市场经济,社会生活发生了翻天覆地的变化,基于计划经济条件下制定的刑法必然要不断更新;三是“严打”刑事政策的要求。为“从严从快”打击犯罪,在来不及整体修改刑法的情况下,只能不断地颁布单行刑法。而对1997年刑法进行修改基本不存在上述问题,经过1997年大规模的修订,现行刑法典体系已比较完善,规定得比较详细,不存在较大问题。而且社会主义市场经济体制已在我国确立,短时期内经济生活不会发生剧烈变动,在宽严相济刑事政策的指导下,更加注重“以人为本”,而不是一味强调重典治国。只要我们针对不同情况,采用不同的修改方式,就能够做到保持法典稳定性与社会适应性的有机统一,而不会出现1979年刑法修改时的弊端。

[1][意]杜里奥·帕多瓦尼.意大利刑法学原理[M].陈忠林译.北京:法律出版社,1998.3.

[2][日]西原春夫.刑法的根基与哲学[M].北京:法律出版社,2004.45.

[3]林维.论罪刑法定视野中的《刑法》修订//赵秉志、郎胜.新刑法典颁行十周年纪念文集——和谐社会与中国现代化刑法建设[C].北京:北京大学出版社,2007.469-470.

[4][日]曾根威严.刑法学基础[M].黎宏译.北京:法律出版社,2005.7.

[5]张波.论刑法修正案——兼谈刑事立法权之划分[J].中国刑事法杂志,2002,(4):23.

[6]黄京平,彭辅顺.刑法修正案的若干思考[J].政法论丛,2004,(3):52.

[7][日]西田典之.日本刑法总论[M].刘明祥,王昭武译.北京:中国人民大学出版社,2007.5.

[8]刘之雄.单一法典化的刑法立法模式反思[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2009,(1):110.

Abstract:It is necessary for legislators to adhere to the Necessity Principle of criminal legislation when amending the Criminal Code,so as to maintain the role criminal penalties played as the final solution to social problems and to make full use of the interpretation of criminal law.The amendment as the single amending way taken to the Criminal Code,although has its merits,leads to a lot of problems.In order to solve the imbalance of criminal law system,the conception of taking the amendment as the single amending way to the Criminal Code should be broke.And the way of combining criminal law amendment,separate law and accessory criminal law should be adopted to perfect the entire criminal law system.

Key words:Criminal Law Amendment;Criminal Code;Improvements

(责任编辑:左小绚

)

On the deficiency and improvement of china's criminal modified form

CHEN Zhen

(Law School;Renmin University of China;Beijing 100872,China)

D924.1

A

1008-7575(2010)03-0096-06

2010-01-16

陈 振(1985-),男,湖南石门人,中国人民大学法学院2008级刑法学硕士研究生,主要从事刑法理论研究。