土地回报与资本流动

——从善堂投资模式看清末南京城乡经济关系变迁

(南京大学历史学系,江苏南京210093)

§历史学研究§

土地回报与资本流动

——从善堂投资模式看清末南京城乡经济关系变迁

罗晓翔

(南京大学历史学系,江苏南京210093)

明清时期,土地是城乡经济关系中的一个重要环节。在传统的经济模式下,城居地主在周边农村置买土地收取地租,而佃农则从城居地主处获得种子、耕具甚至农房沟渠维修等费用,有利于农业生产的稳定。太平天国战争后,这种经济关系逐渐变化。从善堂对农村土地的经营方式、城市与农村土地投资回报的差异,以及地方政府对金融业的干预度,可以揭示城乡经济关系变迁的原因。与农村土地相比,城内土地、市房以及金融业成为善堂资本流动的主要方向。

清朝末期;南京;城乡经济关系;善堂;投资方向

明清时期,土地是城乡经济关系中的一个重要环节。一方面,随着土地兼并与地主城居化程度的提高,土地所有权向城市集中。另一方面,在传统经济模式下,土地作为“恒产”,一直是城市资本的重要投资方向之一。然而在中国社会近代化过程中,基于土地的城乡经济链逐渐弱化并最终断裂,民间资本转而流向以城市为中心的工商、金融信贷以及房地产业。这不仅改变了城乡经济关系格局,也给城乡社会带来深远影响。

土地与资本之关系的转变,是中国近代化转型时期的一个普遍现象,但由于地域性政治、经济与制度背景的差异,其发展过程与社会影响力又各有不同。在《长江下游地区的地租、赋税与农民的反抗斗争,1840-1950》一书中,白凯(Kathryn Bernhardt)以江南为中心,对地主土地所有制的消亡进行了深入分析。她指出,20世纪中期地租的消失是长时期社会结构性变迁的结果,而19世纪中叶的社会动荡尤其给地主、佃户与国家三方间的互动关系带来重大转折。太平天国之后,“国家的日益介入将地租关系置于一个全新的基础之上,这个基础最终对地主极其不利”[1]226。站在城居地主的角度,这种结构性变化显然将导致其与土地之间关系的“被动”转型。而对于问题的另一面,即城市资本投资方向的“主动”转变,却较少被关注。本文以南京为中心,分析太平天国战后城乡资本流动模式的变化。笔者认为,就南京而言,城市资本流向的主动变化,亦开始于战后。但与白凯提出的结构相比,我们看到的不是精英阶层在国家与佃户双重冲击下日渐衰败,而是前者充分利用政府的支持,不断调整经济策略并维护其精英地位。南京城乡经济关系的转变,与城市腹地的地理条件、土地集中状况、地方士绅家族势力及战后城市发展与善后政策等因素密切相关。

一、明清南京城乡经济关系

位于长江下游的南京地区,一直被视为“江南”的边缘地带。在城乡关系上,明清时期的南京与太湖流域的其他中心城市亦有明显差异。究其原因,自然地理因素显然是首要的。明代南京为应天府城,府领上元、江宁、江浦、六合、高淳、句容、溧阳、溧水八县,其行政地域“东尽句容之境,抵镇江之丹阳、丹徒;南尽溧阳、溧水之境,抵广德州,连宁国之宣城;尽东南之境,连常州之宜兴;西南尽高淳、江宁之境,抵太平之当涂;西尽江浦之境,抵和州,西北连滁州;北尽六合之境,连凤阳之天长;东北尽句容、六合之境,抵扬州之仪真。东西相距三百六十里,南北相距四百六十里”[2]。入清后,应天府改名为江宁府,行政范围未变。雍正八年(1730),以溧阳县改属镇江府,此后江宁府领七县。作为南京城的两个附郭大县,上元与江宁的自然条件并不优越。明末南京绅士顾起元(字太初,1565-1628,1598年进士)曾写到:“上元在乡地,在城之北与东南,北滨江,东接句容、溧水。其田地多近江与山,硗瘠居其半,其民俗多苦瘁,健讼而负气。江宁在乡地,在城之南与西,南滨江,西南邻太平,田地多膏腴,近郊之民,醇谨易使。其在山南横山、铜井而外,稍不如,而殷实者在在有之。”[3]27而所谓江宁“田地多膏腴”也只是相对而言,《正德江宁县志》就描绘出另一幅景象:“江宁之田,西以滨江,苦于潮,东多原麓,寡塘堰,故少值旱涝辄病。又民贫而粪不足,虽有年亦鲜厚获。”[4]702与江南地区的苏、松等府相比,南京及其周边各县的“自然条件、水陆交通,乃至土地丰度都要差得多,而且可以说是长江三角洲最差的地区”[5]190。

受自然条件的限制,明清时期南京周边的农业经济一直比较落后。此地自给自足的经济模式占主导地位,农民几乎纯粹从事农业生产,副业生产极少。“南京也有棉布、苎布生产,但完全是为自给的,而不是为市场的。南京也有发达的丝织生产,但那是在官营影响下集中在南京一城的生产,县区完全没有丝织生产,而且南京城市丝织生产所需的丝原料,也需要从嘉湖地区输入,而不是由附近的农村提供的”[5]191。这样的情况一直持续到清代中期。

在城乡关系链的另一端,南京城内士绅家族的背景与城居原因也与苏松一带的望族有着明显区别。明代南京是个移民城市,这是明初“徙实京师”的直接后果①大规模人口入迁有两次,一为洪武二十四年(1391)徙5300户富民于京师,二为洪武二十八年移直隶苏州等17府州及浙江等六布政司小民赴京,充仓脚夫。参见徐泓:《明初南京的都市规划与人口变迁》,《食货》副刊, 1980年第10卷第3期,第31页。。这也只是针对民籍人户而言。从洪武初开始,还有大批隶籍于各卫所、太医院、钦天监的移民家庭陆续迁入南京,一直延续至永乐时期[6]24-37。正如《正德江宁县志》中所记,“县封在城中,如颜料、氊匠、三山等坊阛阓辐辏,余皆诸卫军营,……而城外则多金陵人也”[4]717。明代南京士绅家族多出自这一移民群体。《万历上元县志》中称:“我太祖开基,取天下豪右聚之京师,分隶诸司各卫,而所居者实县境也。今贤哲之生,殆倍于邑人。”[6]1

在这样的背景下,明清时期南京城乡经济关系呈现出以下特色。首先,自明代开始,南京周边农村的“寄庄户”数量极多。“寄庄户”指“人非版籍,徒以田产置在各里”者,“其人或为流寓,或系邻封,此等通天下皆有,而惟南都为最多。盖南有三十六卫,及各衙门钦天监太医院等役,又四方流寓之所萃聚,皆得置买田土,故视他方为多”。明嘉靖年间是城乡间土地买卖的一个高潮期。史料记载,一条鞭法未行之时,均瑶有银差与力差,而“力差一事,往往破人之家,人皆以田为大累,故富室不肯买田,以致田地荒芜,人民逃窜,钱粮拖欠,几成敝县矣”[6]95。在这种情况下,田价日减,“细户不支,悉鬻于城中,而寄庄户滋多”[3]60。直至海瑞巡抚应天,“均田粮,行一条鞭法,从此役无偏累,人始知有种田之利。而城中富室,始肯买田,乡间贫民,始不肯轻弃其田矣”[6]95。

其次,城居地主的土地兼并造成农村经济对城市资本的依赖。一条鞭法实行后,赋役合一,地主阶层的利益受到冲击。姚汝循(字叙卿,一字凤麓,1535-1597)曾对顾起元言:“寄庄户以田一亩予佃户种,必以牛与车予之,又以房居之。计一岁所入,亩之中上者可收谷二石,以其半输之田主,而佃户已得一亩之入矣。是寄庄户不惟无害于民,且有利于民,即田连阡陌,其仰给者不啻众也,何以尤其兼并也。”因此,“均赋者,不宜苛摘寄庄户。寄庄户乃无田者之父母也。令寄庄户冒役太重,势必不肯多置田,彼小民之无立锥者,安所寄命乎”[3]162-163?姚为明中后期南京名士,嘉靖三十五年(1556)中举时年仅21岁。“官太守。再出,以事忤江陵意罢归。优游里中,垂三十年,以诗文书法自娱。……家富而工赏鉴,所储古画、鼎彝之类甚众,屋室花石,雅致独绝,一代之伟人也”[3]211。姚氏优雅自得的里居生活,显然离不开田庄收入,他对城居地主与农村经济之关系的阐述颇为精要。

其三,城市资本的投资方向以土地为主,但单个家族的土地占有量不大。一般认为,明嘉万之后,江南士大夫家族开始改变传统的只营田产的模式,进入城市工商业以及养蚕业或纺织业。16世纪中后期,江南地区逐渐涌现出一批富有且具影响力的士绅家族[7]。而南京及其腹地农村相对落后的经济环境却不能给士绅家族提供更多的投资渠道,土地依然是城市资本的主要投资对象。而田庄收入有限,加之管理成本,使得很多南京士绅并不热衷于土地积累。顾起元的吉山田庄,位于城南40里处[8]254,270。因往返不便,顾起元对田庄的管理十分疏懒,他在《夏日携道儿藎孙雨中夜宿龙山别墅》诗中写到:“田舍荒芜四十年,寒宵同宿意悠然。松花雨湿香飘地,麦穗风高浪满天。古壁疎灯愁共遣,空堂高枕梦俱悬。阴晴漫取农书卜,奈少苏公送酒钱。”[8]243而顾起元好友朱之藩,登进士后即将其父所遗田若干亩“悉推以子弟”。致仕里居时,“居官所得俸入,及请文润笔之贽,随手挥之,不屑为居积计。身圽之后,检其遗产余訾,田无二顷,囊止八金,盖实录也”[8]276。因此,南京乡绅多给人“不善积聚”的印象,经济实力有限。

南京城与腹地农村之间的经济关系结构一直延续至清代后期。咸丰三年(1853)三月,太平军攻陷南京,地方士绅大量逃亡。同治三年(1864)六月,随着天京陷落,清政府重新控制了南京,外逃家族逐渐返城。战争给南京社会带来严重的人员与财产损失,社会重建成为地方政府的首要任务。然而重建并非意味着全面复原。虽传统与习惯法的力量依然强大,但在新的社会经济环境中,变革与创新必然渗入城乡生活的各个层面,这明显体现在城市资本的投资模式中。

二、田产投资的收缩

由于资料的限制,对于太平天国战后南京士绅群体的经济模式尚无法进行整体分析。本文选择善堂,尤其是战后新建的普育堂,作为分析对象,是基于以下几点考虑。首先,作为南京唯一的官营善堂,普育堂资本量充足,是一个较为稳定的投资实体;其次,普育堂的经营与投资方式是地方精英的资本管理模式与经济理念的反映;最后,刊刻于同治十年与光绪十二年(1886)的两部堂志提供了较为详细且连续的经济数据。

南京普育堂的历史可追溯到雍正时期,太平天国时期毁于战火。同治四年初,由新任江宁知府涂宗瀛重建[9]。与其他善堂一样,老普育堂日常开支的主要来源是田地与洲产。战后,由于老普育堂名下田地大量荒芜,加之契据丢失,对于田地洲产的清查和招佃开垦成为一项重要工作。

从同治四年开始,普育堂名下田产主要通过两种途径扩充。首先是充公田地。在9业充公田产中,原寺庙产业占4处。将寺院产业拨充善后经费,应为江宁知府涂宗瀛首倡。同治五年,为筹措南京钟山、尊经、惜阴、凤池四书院经费,涂宗瀛提出,“现当经费支绌之时,虽蒙宪台仰体国家作育人才之意,力筹拨给,而毫无定款,窃恐持久为难。卑府再四思维,惟有查取僧道遗产,拨充书院膏火之资,庶入款有常而人文籍资培植。伏查江南旧俗崇信佛老,僧道赀屋,多由诳诱吾民而得,今祠庙尽经兵燹,徒众多已沦亡,其旧管田产既无业主可归,势必豪强侵占,估抑或为无赖奸民冒充僧道者所窃据,似应酌量稽查办理。凡载在祀典之坛庙祠宇,当年住持僧道现今尚存者,悉分别酌给田产,仍令照旧住持。至祀典所不载者,庵观寺院已经兵燹,除将旧遗僧道妥为安插外,其田地屋宇尽行拨归书院,以供永远膏火之费”①《详请金陵淫祠田产归入书院经费稿》,涂宗瀛:《政书》卷一《详咨存稿》。。该建议很快得到批准,同年八月,金陵劝农局绅士开始清查寺产。这一行为在当时也曾招致非议,为此涂宗瀛专门致信金陵劝农总局陈、李二绅士,谈到“庙产之事,外边多有以古迹未便遽废为词者”,但涂坚持认为佛老之说本不可信,“且取释道之遗产,充为书院膏火之资,辟异崇正,一举而两善备焉,又奚不可为者”②《致金陵劝农总局陈、李函》,涂宗瀛:《政书》卷六《宦绩丛稿》。?事实上,自同治四年开始,已有部分寺庙产业被划归普育堂名下。两年间,普育堂接收的充公庙产包括原鹫峰寺、火神庙、报恩寺、三藏殿等产业。此外,同治四年,经善后局宪批准将原生生堂产业归普育堂充公。其余4处为自愿充公产之私人产业。上元县朝阳门外薛家小圩,原系陈庆凤产业。同治六年,陈庆凤因欠宜昌洲拨价银50两未缴,愿以己田25亩,并塘、庄房、菜地等作抵,“仍归陈庆凤领佃”。上元县属崇礼乡龙都镇东阳圩荒熟田共70亩,“原系罕姓产业,于同治五年庄头宗启广禀称罕姓乱后未归,存亡莫卜,愿归堂充公”,“仍归宗启广领佃”。此外如江浦县烈山洲、上元县元宝印子洲,皆于同治七年“自愿充公”①《江宁府重建普育堂志》卷三《田产》。。

二是出资置买。同治五年、七年、九年,普育堂共出资置买田产5业。交易方式为签订杜绝卖契。同治九年与贺文蔚、贺玉霖所签土地买卖契约如下:“立独绝卖山田塘地房基文契。贺文蔚同侄玉霖,今将祖遗原买田地一业,坐落江宁府上元县朝阳门外青马群地方,……统共计田六十八亩八分,地九亩一分,随田埂随产交代。近因正用,通家商议明白,央托中友说和,自情愿将此田地寸土寸草不留,凭中牙立契出杜绝卖与普育堂名下永远执业。当日三面言明,本房基田地照得时估值得受曹平八五兑纹银三百四十七两六钱八分整,其银即日契下一平兑清,卖主凭众亲手收楚,毫厘不少,银契两交明白。此田自卖之后听凭买主收割,照例完纳钱粮,永远执业。再者每年上下忙照草场苜蓿完纳,批明又照。”②《江宁府重修普育四堂志》卷四《青马群大庄、林家庄田契》。至同治十年修《江宁府重建普育堂志》时,普育堂名下田产35业,除大量全荒未垦地,实在熟田地逾2000亩。但从来源上分析,其中21业为太平天国前拥有田产,9业为充公田产,5业为新置买田产。从同治十年至光绪十二年刊刻《江宁府重修普育四堂志》时,普育堂名下田庄仅新增2处,且皆为充公产业。太平天国战争后,善堂在置买田产上热情的消减十分明显。

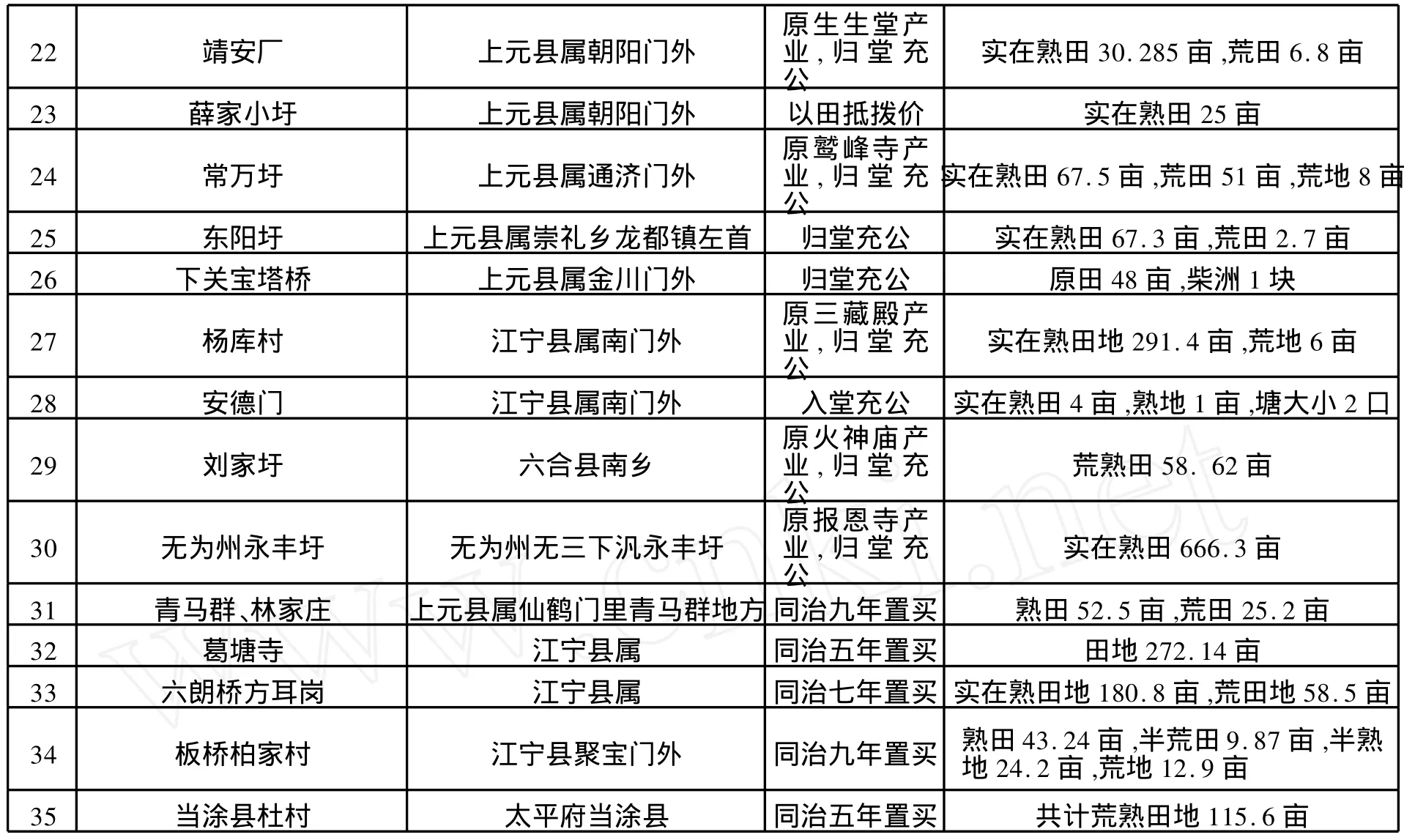

表1 普育堂田产地点、来源、面积

资料来源:《江宁府重建普育堂志》卷三《田产》

在普育堂田产投资收缩政策背后,是田庄管理的困难与收益率的低下。如表1所示,普育堂名下各处田庄的面积不大,且十分分散。从地理分布上看,属上元县15处,江宁县12处,六合县5处,江浦县1处,另有属无为州及太平府当涂县各1处。对于生活在城市中的绅董或职员而言,管理田庄佃户的难度极大。这在当时是一个普遍现象。正如崇善堂绅士所指出的,善堂田产“自佃重首司事,苟非存心不欺而又才足有为者,将利未获而本先失,且系公事,任劳任怨尤难。其人故议自佃不如议拨也,至拨价须择公正殷实之家如甘绅者始可寄存,每届放期前一日,司事诣彼取钱归局,照票发给”①《崇善堂现行章程》,《金陵崇善堂征信录》。。但从堂志资料来看,普育堂名下田庄均由庄头领佃,而未采用议拨的方式,这对善堂职员无疑是个巨大负担②相反,普育堂名下洲产似乎多采用议拨方式。同治六年将自家田地25亩典与普育堂的陈庆凤,就“因承拨宜昌洲归公洲地,租银无缴,情愿出典与普育堂名下执业作抵。言明每亩典价银二两,共计湘平纹银五十两整,以抵五年分欠缴租银,此田仅于本年八月底为度,银到准其回赎,如逾期不赎,即永远归堂执业”。后因逾期未赎,田地充归堂产。至光绪十二年,该田仍由陈庆凤之孙陈茂林领佃。参见《江宁府重修普育四堂志》卷四《薛家小圩契》。。

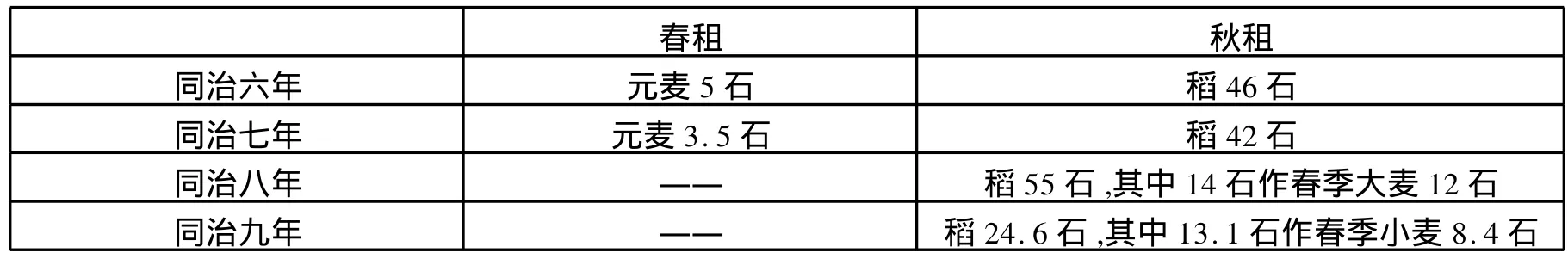

与此同时,田庄的地租收入水平也极低。以上元县高、新庄庄田为例,旧育婴堂田产碑中记载,该处庄田共174余亩,每年麦租37.08石,稻租131.66石。同治四年,经普育堂委员查勘,高、新庄庄实在熟田共97亩③《普育堂田产碑》,《江宁府重修普育四堂志》卷六《碑记》。。若按田产碑中所记租额计算,每年麦租约为20石,稻租73石。然而如表2所示,同治六年至九年间,最高点为同治八年稻租55石,最低点为同治九年稻租24.6石。如果将兵燹后的五年视为恢复期,那么此后的情况并没有明显好转。表3列出了同治七年至光绪十一年普育堂稻租做米量,可见同治八年的记录再未被打破,而同治九年的稻租收入却并非最差情况。由于农业生产受气候等因素影响大,各年收成必然不稳定。但如果考虑到普育堂名下熟田地在同治十年时已近2000亩,这样的稻租水平依然显得太低。与此同时,随着普育堂规模逐渐扩大,用米量上升,租稻做米在堂用米支出中所占的比例则越来越小。

表2 同治六年至九年上元县高、新二庄春、秋租

表3 同治七年至光绪十一年普育堂租稻做米及各堂支米额(单位:石)

在这样的情况下,作为地主,普育堂仍要向佃农借出开垦资金和相关生产工具,包括垦费、修造庄房钱、修造水车钱、修涵洞费、修塘费、修圩椿木钱、修圩内界埂钱、买籽种稻种钱乃至买水牛钱。上文已提到,这种农村经济对城市资本的依赖关系由来已久。太平天国战后,农村经济的凋敝使得这种依赖关系更为明显。如上元县常万圩田庄庄头常永泰,于同治六年领六人轴水车一部,七年领修涵洞费钱4416文,八年领救圩椿木钱3341文,九年领修圩费钱5000文。同样,上元县东阳圩产业,同治五年自愿归堂充公后,同年领修圩椿木钱2800文;同治六年二月领垦费钱6000文,又修圩费钱2800文,五月领五人轴水车1部,折洋钱15元。六合县文山集田庄庄头唐兆仪等,于同治四年将田充公后,共领去庄房费银6两、稻种9石8斗、水牛一头,折给湘平银30两。同治五年九月,该庄房屋被毁后领洋钱13元。同治六年二月又补领稻种钱17820文。江宁县杨库村庄头王有林将田充公后,于同治六年领二人轴、五人轴水车各一部,共折洋钱20元①《江宁府重建普育堂志》卷三《田产》。。也许正是为了更加方便地借用资金,某些庄头才选择将田庄充归普育堂名下。

太平天国战后,由于土地荒熟程度不同、开垦进度有差别,定期清丈土地并对新垦地征租尤为重要。而事实上,自普育堂重建初期的田产勘测之后,直到光绪十二年才进行第二次大规模田产清查。由于疏于监管,堂田的复垦显然较私田为慢,田租总收入也很难提高。如六合县裴家集有普育堂旧产336亩,每年原可收麦稻百余石。咸丰兵燹后荒芜日久,至同治四年仅剩200余亩全荒田。光绪十二年“该处邻田大半成熟,惟堂田全荒未垦”①《普育堂田产碑》,《江宁府重修普育四堂志》卷六《碑记》。。正是由于田产管理上的种种问题,在战后土地相对便宜的时期,普育堂并没有大规模投资田产。

田产之外,普育堂名下有新旧洲产4处,分布于上元、江宁、江浦、当涂四县。由于洲产面积大而又相对集中,每年洲租收入也很稳定,因此管理较简单。面积最大的当涂县大黄洲由原籍当涂县的江宁县丞胡恩燮承办。同治九年,胡恩燮因赴选告退,推举其胞弟胡恩植接办②《江宁府重建普育堂志》卷三《田产》。。洲地所收芦柴基本可满足普育堂的需要,洲租与芦柴变价收入则可补贴堂用。然而对普育堂而言,投资方式的最大变化在于房产与典业投资的扩大。

三、城市投资渠道:房产与典业

普育堂重建之前在三山门外、上元县虹桥地方原有佃房,兵燹后契据遗失,均无从查考③《普育堂田产碑》,《江宁府重修普育四堂志》卷六《碑记》。。重建之后,普育堂名下房产的增长速度很快。同治四年间,普育堂于城南大夫第购置了第一处房产用于出租,至同治十年,其名下房产已达17业,至光绪十二年更增至44业,其中29处在城南,另有南门外上码头地方市房2处、汉西门外市房1处、水西门外市房12处。绝大多数业主与普育堂签订杜绝卖房文契,此后听凭普育堂拆卸、翻盖、造作、招租永远执业。

战后,是城市资本投向房地产的绝好机遇。在太平军占领的12年间,由于城市原住民出逃或死亡、外来军民寄居以及战争破坏,不仅房屋损毁严重,且产权混乱。曾国藩在攻陷南京的一个月后,便于同治三年七月十七日颁布了《金陵房产告示》七条,其中写到:“照得金陵沦陷十有二年,兹幸克复坚城,歼除群贼,设立总局、分局办理善后事宜。本地绅民,播迁在外,急应还定安集,城内庐舍田地,分别清查各还业主。”然而外逃人户的回迁十分缓慢。次年五月,曾国藩再次颁布修订后的《金陵房产告示》八条时,仍称:“金陵克复一年之久,原物主尚多未归,而本籍、客籍之人进屋寄居者,正复不少。此后如真主归来,赴善后局呈明,派保甲局委员赴屋履勘,分别开导,或租或让,自应商量办理,各存恕道,毋启讼端。切属!切属!”[10]在这样的情况下,南京城内房地产各类交易,包括买卖、出租、出典都达到一个高潮期。而普育堂委员们显然利用了这个时机,大量购置房地产。

为方便日后管理,普育堂委员在购置房产时倾向于就近、集中原则。如城南评事街一带,有同治七年购置正街市房一处,同治八、九年分三次置买评事街走马巷市房一处,以及光绪六年置买评事街打钉巷市房一处④《江宁府重修普育四堂志》卷四《市房》。。由于城南一带是商业、文化中心,人口密度大,房产价格较高,因此投资市房需要大笔资金。以大夫第市房为例,同治四年购买金姓楼平房屋45间、过楼13厦,付湘平银1000两,同治五年置买大夫第单姓房屋54间,基地一方,付房价银1200两。于东后院添造正房3间、披2厦、游廊一道,费用约467两,加上投印契税约87两,总计投入湘平银2754两。同治六年,用正价湘平银34.5两置买街对面路、蔡二姓屋房架1间、基3间,添造照墙一道⑤《江宁府重建普育堂志》卷三《田产》,《江宁府重修普育四堂志》卷四《市房》。。然而此地市房出租的收入亦比较稳定。同治五年大夫第房租收入约折湘平银64.4两;同治六年收入折湘平银151两;同治七年后,每年房租收入约为294两⑥《江宁府重建普育堂志》卷六《报销》。。以此计算,大约十年可收回投入成本。又如评事街正街市房,同治七年用银1500两置买基屋,租方复隆客栈,月租京平银22两。同治八年修理,用工料银300余两,当年房租涨至每月26两,但享受正腊月减半的优惠。以此计算,六七年可收回投资。当然市房在一定使用周期后必然出现维修费用。光绪五、六两年,大夫第市房拆造修理,用工料银3115两。光绪八年,东后院余基添造平房二进,计正屋6间、披2厦,用工料洋398元。光绪十年,正屋五进添造厨披一厦,后开大门一座,并修理正宅,用工料银155两⑦《江宁府重修普育四堂志》卷四《市房》。。评事街方复隆客栈于光绪四年修理,普育堂支付工料59.844千文,约折湘平银37两;光绪七年又支修理评事街方复隆市房工料湘平银361两①《江宁府重修普育四堂志》卷四《市房》、卷五《度支》。。但这些费用都可在短期内收回。

普育堂名下市房大量出租给商业店铺。城市房产投资的高回报,也反映出清末南京城市商业的复兴与繁盛。光绪十二年,普育堂名下市房出租给广聚客栈、广懋鞋店、王万盛鞋店、恒昌烟点、赖万全烟店、邹玉堂肉店、张万春药铺、刘日昌药酒店、李恒丰油烛坊、源泰油烛店、鼎泰钱店、宝庆银楼、朱长庆材店、万正宏锡匠店、信河茶馆、如意楼茶馆、许万兴剪子店、王铁匠店、林泰和铁器店、桂义和棉纱店、涂正兴篾箱店、方竹箱店。城外15处皆为市房,其中南门外市房出租李恒丰店、刘新裕米店;汉西门外市房租义泰米店;水西门外市房出租给茅洪发饭店、蔡福和烟店、赵恒兴香烛坊、皮匠店、剃发店、茶炉、朱鞭爆店、胡永兴炭店、木行、服源茶馆、李永泰炭店、徐源泰茶叶店、聚隆米店。

商业的复苏与繁荣也带来金融业的发展,战后,南京各衙门、局所、慈善机构都开始将资本投入商业与金融业。普育堂自光绪元年开始将部分资本发典生息,当年的本金为湘平银3191.489两。典息原比较稳定,加之普育堂的官营身份使其更方便地获得官拨本金,因此此项收入迅速上升。至光绪十年,典息项下的年收入已超过湘平银2000两②《江宁府重修普育四堂志》卷五《度支》。。

必须注意到,这种投资并非完全市场化行为,而带有明显的强迫性。典铺与官府及善堂间的关系,从一开始就充满了强制与反抗。自战后重建时期开始,典铺就被要求缴纳月捐,每家每月捐30千文。与一些商业发达城市,如杭州、上海相比,南京业捐范围小、数额少[11],典铺月捐都用于资助规模较小的民办善堂。其中协和典铺月捐拨归救生局使用,悦来、永益两铺月捐拨兴善堂作卹嫠经费。而崇善堂自同治七年开卹后,一直“无铺捐,无月捐,即就本堂花利租息量入为出”③《呈复崇善堂无款酌剂别堂案》,《金陵崇善堂征信录》(上卷),光绪二十四年刻。,直到同治十三年后才向江宁府禀请将新开协隆典铺月捐拨归堂用④此处与下两段引文未特别注明者均引自《议复各典存款碍难减息案》,《金陵崇善堂征信录》(上卷)。。

除业捐之外,南京典铺商人还被迫承领公款,并按指定的利率付息。其中一个典型案例是岸商何远,同治后期,何远所开之盐旗承领了江宁府“公车费及江南涂升府捐设倪公祠、义学,又上元莫、胡、沈各邑尊捐设罗汉寺等处义学,又石万钟堂捐入崇善堂恤嫠经费。以上银钱四项,均系由官转发江宁岸商何公远承领,每月一分五厘及二分生息不等”。这样的利率显然过高。光绪二年后,何远退岸,新商乙和祥“辞不接领,经举人绅耆迭次具禀,奉前督宪核案批准,仍归乙和祥新商收领,悉照旧章,以一分五厘,从正月起接笋认息”。虽然义学董事主动将月息由二分减为一分五厘,但仍高于正常利率。

这一时期,很多典铺都面临同样的超经济压迫。“各典所存公款,均系各衙门各局以及地方善举,皆以生息作开支额用经费”,月息多为一分。从光绪八年开始,各典铺联名要求公款减息,但遭到善堂绅董的拒绝。围绕减息一事,典铺与善堂及衙门之间进行了长期的斗争。光绪十二年,两江总督曾国藩批复,江宁“救生局、恤嫠局、恒善堂、崇善堂、崇仁堂、育婴堂、普育堂以及凤池书院、待质公所各生息存款,准如所请,与前议公车经费、义学、颐养、义塚等款一体照旧生息,以资济用,而全善举”。但典铺商人显然没有停止抗争,光绪十四年,其减息请求终于得批准,自该年元月初一起,各公款月息减为八厘。此后这一标准一直延续到宣统年间⑤宣统年间,普育堂名下“典息一项,长年不计闰,八厘生息”。参见《江苏宁属财政说明书》,江苏省财政志编辑办公室编:《江苏财政史料丛书》第一辑第四分册,南京:方志出版社,1999年,第83-84页。。

表4 1867-1885年间普育堂各年收入(单位:两)

典息下降后,各善堂依然将发典生息作为一个主要的投资方式。仍以崇善堂为例,其光绪二十三年收支账面显示,典息收入来源于协和典、永益典、復源典、永隆典、庚兴典与仁源典,总计兑钱1716.069千文。当年该堂洲产、田产、房产收入分配如下:洲产拨价钱1920.358千文,田产租钱113.316千文,房产租492.429千文①《金陵崇善堂光绪二十三年分收支四柱开呈》,《金陵崇善堂征信录》(下卷)。当年洋1800元易钱1638千文,此处洋/钱比率即以洋1元=0.91千文计算。。可见对于无力大规模投资市房的民办善堂而言,典息是洲产之外的最主要收入来源。

四、结 语

与早期的善堂相比,战后南京各善堂的基本投资方向,即田产、洲产、市房、典息,并没有明显变化。但在实际操作中,善堂职员已开始调整资本在各投资渠道中的分配。其中最主要的变化,在于田产投资的收缩与城市房产、典息投资的扩大。由于土地回报率低,城市资本开始主动退出腹地农村。与此同时,因战后城市房地产交易活跃,商业复苏后商铺对市房需求量大,城市房产成为资本投资的首选。而在政府的支持下,民间机构的资本亦进入典业,并以高于市场利率的水平获得高额回报。虽然经过典业商人的长期斗争,公款利息逐渐降低,但金融业仍然以稳定的收益吸引大量城市资本。

这种投资策略的调整,体现了近代城乡经济关系的变迁。自明末以来,江南地区的大地主逐渐选择城居,但其家族资本依然联系着城乡两个经济体。如白凯所指出的,直到太平天国前,苏州的大地主家庭依然遵循这一投资模式:“土地占有通常仅仅是收入的一种来源。从高利贷、商业、房屋出租以及出任官职中得到的收益,提供了购买土地的资金,而从土地占有中得到的收入又反过来支持这些占有土地以外的活动。”[1]23然而战后普育堂的收入构成表明,土地收入维持在极低的水平,基本不可能有效地支持市房或典业投资,同时也没有迹象表明,市房与典业的收益再次被投入田产置买。南京城乡间经济模式的转型过程,也体现了南京的地域特征。由于该地区士绅阶层的势力较弱,土地集中程度不高,因此在战后的转型期并没有出现地主与佃户间的大规模对抗。当地租水平下降时,土地占有者不是强行提高地租,而是选择主动减少土地占有量[1]203。随着城市资本快速退出土地,城乡间传统的经济关系逐渐失去其生存基础。

[1]白凯.长江下游地区的地租、赋税与农民的反抗斗争,1840-1950[M].林枫,译.上海:上海书店出版社, 2005.

[2]应天府境方括图考[M]∥陈沂.金陵古今图考,南京稀见文献丛刊.南京:南京出版社,2006:93.

[3]顾起元.客座赘语[M].北京:中华书局,1997.

[4]正德江宁县志[M]∥北京图书馆古籍珍本丛刊.(24),北京:书目文献出版社,1998.

[5]范金民.明朝时期的南京经济[M]∥陈胜利,茅家琦,主编.南京经济史.北京:中国农业科技出版社,1996.

[6]万历上元县志[M].南京:南京市通志馆,1947.

[7]李洵.论明代江南地区士大夫势力的兴衰[J].史学集刊,1984,(4).

[8]顾起元.雪堂随笔[M]∥四库禁毁丛刊(集部80).北京:北京出版社,1998.

[9]同治续纂江宁府志[M]∥中国地方志集成.南京:江苏古籍出版社,1991:289.

[10]张铁宝.曾国藩和他的《金陵房产告示》[J].历史档案,2003,(2).

[11]夫马进.中国善会善堂史研究[M].伍跃,杨文信,张学峰,译.上海:商务印书馆,2005:482-485,583-584.

Profit of Landsand the Flow of Capital: The Transformation of Rural-U rban Economic Relationship as Reflected in the Investment of Late Qing Nanjing Charity Houses

LUO Xiaoxiang

(Department of Histo ry,Nanjing University,Nanjing 210093,Jiangsu,China)

During the M ing-Qing period,land w as a crucial element in the rural-urban economic relationship.Traditionally,the absentee landlo rds accum ulated lands in the hinterland and lived by land rent,w hile the tenant farmers got financial support from the landlords for seeds,tools,and maintenance of sheds and irrigation ditches.Such a relationship was helpful for local agricultural p roduction.After the Taiping rebellion,however,such a relationship gradually transformed.Based on the documents of Nanjing charity houses,this essay analyzes the way these organizations maneuvered their investment strategies,the different yieldsof agrarian lands and urban real estates,asw ell as the government interference tow ards the financial business in the post-Taiping era,and then show s the majo r reasons of the transfo rmation of rural-urban econom ic relationship.It argues that comparing w ith agrarian lands,urban real estates and financial business became the majo r investment channels for charity houses.

late Qing period,rural-urban relationship,investment strategies,charity houses, Nanjing

book=38,ebook=25

K256,F129=52

A

1006-0766(2010)05-0038-10

(责任编辑:黎 原)

2010-06-12

罗晓翔(1972-),女,江苏南京人。南京大学历史学系教授。