信阳毛尖茶加工过程中热和力作用的分析

王广铭 刘建军

(信阳农业高等专科学校食品科学系,河南信阳 464000)

信阳毛尖茶加工过程中热和力作用的分析

王广铭 刘建军

(信阳农业高等专科学校食品科学系,河南信阳 464000)

信阳毛尖是我国传统十大名茶之一,以其“形美、色翠、香高、味浓”的独特风格誉满海内外。这种独特风格的形成,除了独特的自然环境外,还与其独特的炒制工艺是分不开的,其炒制工艺分“生锅”“熟锅”“烘焙”三步工序。本文试从制茶技术中热和力的角度研究分析了信阳毛尖独特品质特征形成的实质。

信阳毛尖 热作用 力作用 加工 分析研究

信阳茶区是我国的一个古老茶区,在唐朝已盛产茶叶,茶圣陆羽撰写的《茶经》把信阳划为当时八大茶区之一的淮南茶区;唐《地理志》载:义阳郡(今信阳市平桥区、浉河区)土贡品有茶。宋代大诗人苏东坡曾有“淮南茶,信阳第一”的赞誉。信阳毛尖外形细、圆、光、直、峰苗挺秀,色泽翠绿光润、白毫显露;内质汤色嫩绿明亮,香气鲜浓持久、有熟板栗香,滋味鲜浓、爽口、回甘生津,叶底嫩绿明亮、匀整[1]。信阳毛尖独特风格的形成是在20世纪初。清代光绪末年(公元1905~1909)季邑蔡竹贤提倡开山种茶,先后成立元贞(震雷山)、广益、裕申、宏济(车云)、博厚、森林、龙潭、广生等八大茶社,发展茶园近30公顷,逐渐改进和形成了信阳毛尖的炒制工艺[2]。近年来,信阳市大力发展信阳毛尖茶产业,全市现有茶园面积8.67万公顷,茶农120万人(含涉茶人员),茶叶产量超过3000万公斤,茶叶综合产值30多亿元,茶产业已成为富民强市的特色主导产业之一。

1 信阳毛尖茶加工

1.1 采摘摊放

信阳毛尖品质高雅,与严格的“及时、分批、按标准采摘”的要求紧密相关。信阳茶区属北方茶区,春茶一般在清明后开采,深山区多在四月中旬才大量开采。清明前少量采制的 “跑山尖”“明前毛尖”为上品。传统的毛尖茶,特级毛尖以1芽1叶初展为主(500克干茶含芽6万多个),一级、二级茶以1芽2叶初展为主 (500克干茶含芽3~4万个),三级以下以1芽2叶和对夹叶为主。为适应市场需要,新开发的特优、珍品等花色,则只采芽头。采茶不采鱼叶,或留一叶采。用透气光滑竹篮盛装鲜叶,不挤不压,鲜叶及时进行阴凉摊放,摊放时间为2~6小时,鲜叶按采摘时间先后进行分批、分级炒制,当天采摘的鲜叶,当天必须付制加工完成。

1.2 加工工艺

信阳毛尖传统的手工炒制工艺分生锅、熟锅、烘培三大工序。“生、熟锅”均为专用的光洁铁锅,成30°~35°倾斜并列安装[3]。

“生锅”主要起杀青和初揉作用,锅温160~200℃,投叶量500g左右。鲜叶下锅后,用细软竹枝扎成的圆帚茶把有节奏地挑翻,约3~5min,叶质下绵变软后,改用起揉捻作用的“裹条”炒法,并不时抖散茶叶,约经7 min,炒至条索明显,达四、五成干(含水量55%左右)即转入“熟锅”内整形。

“熟锅”是形成信阳毛尖外形细、圆、光、直的关键环节。锅温80~100℃。开始仍用茶把进行“裹条”和“扇条”,待茶条稍紧后,用茶把进行“赶条”,赶直茶条,抖散团块,炒至六、七成干,叶面茶汁不再相互粘着,就用手进行“理条”。“理条”是决定茶叶光和直的关键,反复抓条和甩条,手势自如,动作灵活,当茶条紧细、圆直、光润,达七、八成干(含水量33~35%)时即可出锅,进行烘焙。

烘焙分初烘和复烘两次进行,中间适当摊放。用木炭暗火烘焙。初烘温度70~90℃,烘至含水量15%左右下烘摊放,摊放时间不少于40min。复烘温度60℃左右,烘至含水量6%以下,手捏茶叶成粉末、色翠香高、条形美观、白毫显露时立即下烘。再经择茶去杂即成为外形内质俱佳的信阳毛尖。

20世纪90年代中期开始探索采用机械加工信阳毛尖,已获得初步成功[3]。

2 信阳毛尖茶加工过程中热与力的运用

2.1 热的运用

信阳毛尖在加工过程中,生锅、熟锅、烘焙三大工序均有热的作用。

生锅在热的作用下,完成杀青与初步成形,并散失部分水分;

熟锅在热的作用下,完成进一步整形与手工理条,并散失部分水分;

烘焙在热的作用下,完成水分蒸发与条索固定。

2.2 力的运用

信阳毛尖在加工过程中,生锅、熟锅两步工序均有力的作用。

生锅在力的作用下,完成初步成形;

熟锅在力的作用下,进一步完成整形与手工理条,初步定形。

3 信阳毛尖茶加工过程中热与力的运用分析

3.1 热的运用分析

信阳毛尖茶加工,在热的作用下,水分由75%降到6%,内含成分发生一系列变化,形成了信阳毛尖茶内在品质风格。

3.1.1 水分变化规律与品质形成的关系

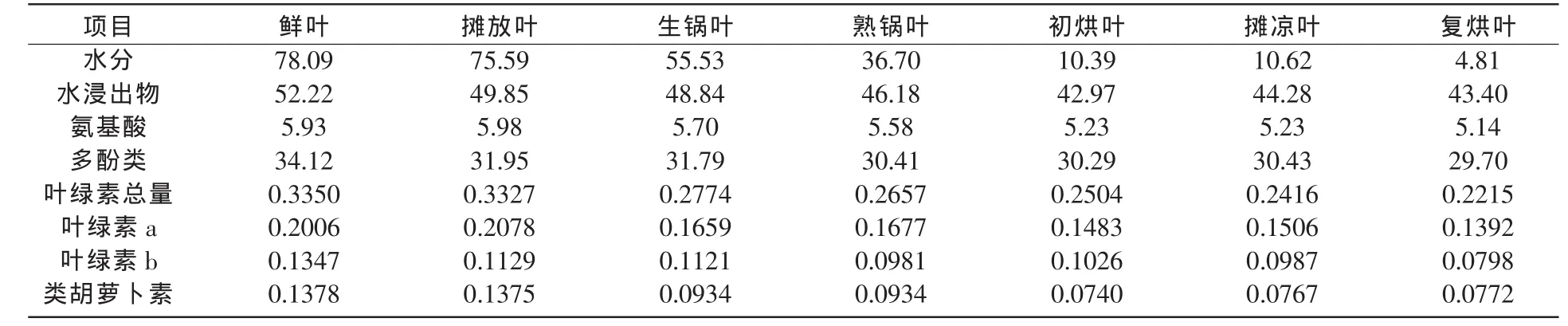

鲜叶含水分78.09%,成茶4.81%,相对减少93.84%(见表1)。在加工过程中,除摊凉工序水分略有增加外,其它各工序均下降,其中以生锅、熟锅和初烘水分散失较多,复烘和鲜叶摊入散失较少。掌握好水分散失的规律,则能保证毛尖“色绿、香高、味醇”品质特征的形成。

表1 信阳毛尖炒制过程中物质变化(%)

3.1.2 水浸出物、氨基酸、多酚类的变化与品质形成的关系

三种物质在加工过程中在热的作用下,总的趋势是下降的,其中水浸出物在鲜叶中含52.22%,成茶43.40%,相对减少16.89%。在加工过程中除摊凉有所增加外,其他各工序均减少,以初烘、熟锅和摊放减少较多,生锅和复烘减少较少。

鲜叶中氨基酸含量为5.93%,成茶为5.14%,下降13.32%,其中减少最多的工序是初烘和生锅。在鲜叶摊放中,氨基酸略有增加。由此看出,热处理不利于氨基酸的积累。氨基酸是构成茶汤“鲜醇爽口”滋味的主要物质,其含量的减少,可能与α氨基酸脱水生成吡嗪类芳香物有关。因此,应合理控制炒茶条件,使较多的蛋白质降解成氨基酸,同时使部分氨基酸转化为香气物质[4]。

多酚类的变化比较复杂,鲜叶含34.12%,成茶29.70%,减少12.95%。鲜叶摊放时,由于氧化酶的作用以及熟锅、复烘较长时间的高温作用,多酚类损失较大;生锅和初烘虽然湿热作用强烈,但为时不长,其含量下降甚微;摊凉时,其含量有所回升。在毛尖炒制过程中,多酚类可能发生氧化、降解、聚合和异构等一系列变化,其含量适当减少对增进毛尖品质有利。多酚类的某些氧化产物溶于茶汤能使茶汤“明亮”,其初级氧化物溶于茶汤与蛋白质结合成不溶物,使叶底“嫩绿”“明亮”。多酚类本身具有苦涩味,适当减少其含量反而使茶汤醇和爽口,但也不宜减少得太多,否则茶汤味淡。

3.1.3 叶绿素、类胡萝卜素的变化对毛尖色泽、香气的影响

叶绿素和类胡萝卜素在毛尖炒制过程中大幅度下降,特别是类胡萝卜素。鲜叶中叶绿素总量0.3350%,成茶0.2215%,减少33.88%。叶绿素a和叶绿素b虽然总的趋势是下降,但波动较大,在摊放和摊凉过程中,叶绿素a上升,叶绿素b下降;在生锅和初烘中,由于湿热作用强烈,叶绿素a比叶绿素b更易转化;熟锅和复烘温度较低,水分少,以低温干热为主,叶绿素b转化较多。叶绿素在热的作用下发生降解、转化的结果,使毛尖具有干茶深绿、汤色碧绿、叶底嫩绿之“三绿”特征。暗褐色的脱镁叶绿素和大量保存下来的叶绿素一起,加上其它有色物质的协调,使干茶深绿、油润;叶绿素降解生成的叶绿酸呈绿色,加上黄绿色的黄酮类物质使茶汤碧绿明亮;在炒制进程中,大量被保存下来的叶绿素和类胡萝卜素等不溶于水,残留在叶底中使之呈嫩绿色。

类胡萝卜素在加工过程中减少了43.98%。在生锅、熟锅、初烘各工序中,由于高温湿热作用,降解转化较多,而在摊凉和复烘工序中,其含量变化甚微。类胡萝卜素是一类组成较复杂的橙黄色酯溶性化合物,不能直接饮用,其降解产物有紫萝酮、萜烯类等物质,由于残留类胡萝卜素使叶底显亮黄色。如果类胡萝卜素转化多,叶底则嫩绿明亮、香气高、品质好,反之叶底偏黄、香气低。

综上所述,信阳毛尖中水分、水浸出物、氨基酸、多酚类、叶绿素和类胡萝卜素等在炒制过程中都发生了深刻而复杂的变化,其含量都有不同程度的减少,但在个别工序中某些物质含量有微量增加,这些变化促使茶叶中的有效成分增加,比例更协调,形成了毛尖“香高持久、滋味鲜甜、汤清叶绿”的品质风格。

3.2 力的运用分析

生锅的主要目的是杀青,利用热的作用,促进信阳毛尖内在品质形成,在力的作用下,完成初步成形。在炒制过程中,用茶把末端归拢茶叶,在锅中呈弧形团圆抖动,使叶子初步成条。用力的形式为“挑翻”与“裹条”。“挑翻”时,在制品受力的作用有炒茶把的带动力、锅面的支撑力、在制品之间的摩擦力和自身的重力。经过“挑翻”,杀青叶内外、上下均匀受热,叶面逐渐萎缩,叶质变的柔软,可塑性增加,柔韧性增强,利于成条。“裹条”时,在制品受力的作用有炒茶把的推力、锅面的支撑力、在制品之间的摩擦力和自身的重力。在力的综合作用下,在制品由自然形态逐渐变为条形,完成初步成形。

条索细、圆、光、直、锋苗挺秀的外形特征主要是在熟锅工序中形成的。熟锅工序中在制品受力的形式为“裹条”“扇条”“赶条”和“理条”。“裹条”动作,熟锅工序力的作用与生锅工序相同。“扇条”时间短,动作幅度大,但直接作用力较轻,在制品受力的作用有炒茶把的扇动力、锅面的支撑力、在制品之间的摩擦力和自身的重力。力的作用使在制品中的鳞片、鱼叶及身骨轻飘叶片被扇除掉。“赶条”在制品受力的作用有炒茶把的推动力、锅面的支撑力、在制品之间的摩擦力和自身的重力。力的作用使在制品条索紧卷的基础上又进一步成直条。“理条”是形成其独特外形的关键,这是决定茶叶光和直的的关键。“理条”手势自如,动作灵巧,要害是抓条和甩条,抓条时手心向下,拇指与另外四指张成“八”定形,使茶叶从小指部位带入手中,再沿锅带到锅缘,并用拇指捏住,离锅心13~17cm高处,借用腕力,将茶叶由虎口处迅速有力敏捷摇摆甩出,使茶叶从锅内上缘顺序依次落入锅心。如此反复进行,逐渐形成紧细、圆直、光润的外形。“理”至七八成干时出锅,进行“烘焙”。

烘焙为炭火两次烘干,属于静态干燥,其间力的运用较少。在热的作用下,水分减少,进一步促进了信阳毛尖茶紧结条形的形成。

3.3 热和力综合作用分析

信阳毛尖茶独特的内在品质形成与加工过程中热的作用是密不可分的,茶叶加工过程是以热量供应为基础的,每个工序在制品都需要吸收热量。热量吸收的多少、叶温上升的快慢和加热过程中水分散失速度都影响茶叶品质的形成。同时,外界力的作用,决定了信阳毛尖茶独特的外形品质风格。因此,在制茶过程中,各种物理作用与生化变化结合起来分析制茶中工程技术的运用,既能避免信阳毛尖茶在实际生产中存在的“汤色浑、叶底碎、有青气”的现象,又能对信阳毛尖茶机械化加工提供参考。

[1] 黄道培.信阳毛尖[C].见陈椽主编.中国名茶研究选集.合肥:安徽农学院,1985:61-64.

[2] 钱远昭主编.河南茶叶[M].郑州:河南科学技术出版社,1998: 84-87.

[3] 郭桂义,扶晓,杨洁.信阳毛尖茶机制工艺试验[J].中国茶叶, 2003,25(1):19-20.

[4] 郭桂义.信阳毛尖茶化学成分与品质的关系初探[J].信阳农业高等专科学校学报,1998,8(4):17-21.

中国茶叶加工 2010,(3):36~38

2010-06-24

王广铭(1970-),男,河南息县人,副教授,主要从事茶叶加工技术的研究。