婴幼儿水合氯醛口服与灌肠给药疗效比较

杨卫东,杜力巍

水合氯醛是一种中枢神经系统抑制剂,具有催眠、抗惊厥作用,由于其安全性大,不易中毒,且醒后无不适感,故常作为儿科婴幼儿各种检查前催眠的首选药,一般采用口服与灌肠两种方法。收集因缺血缺氧性脑病、外伤、发热惊厥、鼻窦炎、肺炎等原因需行CT检查而无法配合的婴幼儿413例,用10%水合氯醛溶液分别采取两种不同方法进行催眠,收到不同的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料5岁以下患儿413例,且检查前已由小儿科医师确定无镇静药物使用禁忌症,男245例,女168 例;其中2 d~1 岁167 例, 1 ~3 岁143例, 3 ~5岁103例。随机分为两组,口服187 例,灌肠236例。

1.2 方法根据患儿的体重、年龄确定所需水合氯醛用量,按照0.5 m L/kg体重计算,最大量不超过10 mL。 ①口服方法:用一次性注射器抽取用水稀释1倍的10%水合氯醛溶液,从患儿嘴角将药物灌入,然后将患儿竖着抱起轻拍诱导入睡,尽量防止药物倒流。 ②保留灌肠:剂量同口服组,采用一次性注射器先吸入2 m L空气再抽取加水稀释1倍的10%水合氯醛溶液,接上一次性导尿管(婴儿选用9 ~12号,幼儿选用10 ~13号),前端涂上液体石蜡油,取左侧卧位,双膝屈曲,将导尿管轻轻插入肛门,深度为婴儿2.5 ~4.0 cm,幼儿5.0 ~7.5 cm[1],注射器乳头向下,推注注射器缓慢注入药物后再将空气注入以冲净管内药剂,保证剂量准确,捏紧臀部,快速拔出导尿管,嘱家长以小纱布压堵患儿肛门, 避免药物流出,轻拍患儿诱导入睡。

2 结果

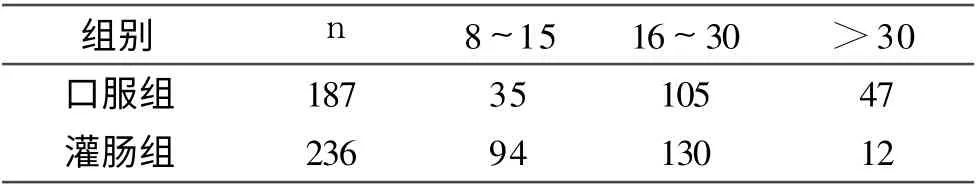

2.1 两种给药途径对婴幼儿镇静起效时间的比较水合氯醛口服组与灌肠组的起效时间比较,2检验,P<0.01,差异有显著性,提示灌肠组起效时间明显快于口服组,见表1。

表1 两种给药途径对婴幼儿起效时间的比较(min)

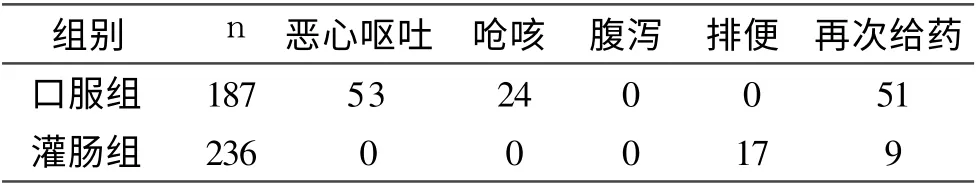

2.2 两种不同给药方法对患儿产生的反应口服给药组主要是恶心呕吐和呛咳,其中呕吐64例,呛咳24例,再次给药51 例。而直肠给药组无胃肠道不良反应,反射性排便17例,再次给药9例,见表2。

表2 10%水合氯醛口服与灌肠副反应与再次给药比较

3 讨论

CT检查中为了获得满意的图像,需要患儿在安静、制动的状态下进行。最基本的要求就是身体不动,但大部分患儿难以做到,往往需要强制性给药,熟睡后才能完成检查。

水合氯醛是儿科临床上广泛应用的一种中枢镇静药物,通过肠道吸收入血,迅速分布于肝脏和其他组织,并很快被还原为具有活性的三氯乙醇,具有镇静、催眠的作用[2],以起效快、安全性高、作用持续时间短为特点。它主要抑制脑干网状结构上行激活系统,引起近似正常的生理学催眠。治疗量不发生呼吸抑制,醒后无困倦、乏力等后遗作用,副作用小,不易蓄积中毒。

在临床上口服和直肠保留灌肠是两种比较常见的给药方法,由于水合氯醛具有一定的刺激性,味苦涩,口服时患儿难以接受,哭闹拒服,强制喂食后易导致呕吐、呛咳,严重者可导致窒息,使进入体内的剂量不够准确,患儿入睡慢或睡眠质量差,甚至不睡;如再次给药则不易掌握准确的药物剂量,使患儿所服药物剂量不准,可导致中毒或发生严重的不良反应[3]。而直肠保留灌肠则可以避免口服时所引起的胃肠道副反应,安全又不痛苦,给药内直肠压力缓慢增高,利于药物保留及吸收,由于齿状线以上黏膜和直肠黏膜下均有丰富的静脉丛[4],加之婴幼儿肠壁薄,通透性强,注入药物后可直接迅速吸收入血,不被肝脏破坏及胃酸作用,可迅速发挥作用,一般灌肠后平均20 min即可入睡,可持续2 ~8 h。部分患儿反射性地引起排便,使药物随大便排出,从而导致再次给药而无法掌握准确剂量。

通过10%水合氯醛在临床应用中比较观察发现直肠保留灌肠的方法发生副作用的概率明显小于口服给药,虽然灌肠操作比口服复杂,但所取得的效果优于口服,可降低患儿用药剂量,缩短候诊及检查时间,保证顺利完成检查,为临床提供高质量的检查结果。

需要注意灌肠前尽量让患儿先大小便,插管时不宜过浅,药物推注速度不宜过快,并让患儿取侧卧并髋关节伸直位,以免药物排出, 影响镇静催眠效果。同时在操作之前,要做好家长的解释工作,消除他们的顾虑,配合协助工作,保证检查的顺利进行。

[1] 梅国建.儿科护理学[M].北京:人民出版社, 1999:58.

[2] 吴珏.临床用药须知[M].北京:化学工业出版社, 1995:51-52.

[3] 祝益民.实用儿科护理手册[M].长沙:中南大学出版社,2004:62-63.

[4] 赵霞, 周焕荣.两种不同方法用于直肠给药的效果比较[J].实用护理学杂志, 2003:19(8):54.