自然资源丰裕度与经济增长——从制度视角探析“资源诅咒”

■ 王虹静 何淳耀 马宝鹏

长期以来,经济增长和发展问题受到人们的广泛关注,经济学家们也一直致力于探究与经济增长有关的诸多因素和条件,即增长的源泉问题。早在工业革命之初,资源开发就被看作是资本积累的重要途径和工业化发展的主要领域。近代以来的经济发展史也表明,自然资源的确对于一国国民财富的初始积累起到了非常关键的作用。特别是在资源导向型的传统增长模式中,自然资源被赋予了极高的战略地位,很多发展经济学家都认为自然资源禀赋的高低是发展中国家经济能否起飞的关键。

然而,20世纪80年代以来,越来越多资源丰裕的国家和地区的经济发展比资源相对贫瘠的国家和地区还要缓慢,许多实证分析显示,自然资源丰裕的国家反而有更低的增长速度。这种似乎违背常理的现象,引起了经济学家们的关注和思考。1993年,Auty在研究产矿国经济发展问题时第一次提出了 “资源诅咒”这个概念 ,即丰裕的自然资源对一些国家的经济增长并不是充分的有利条件,反而是一种限制。

在发展中国家中,资源丰富的不在少数。那么,丰裕的自然资源对于经济发展究竟是诅咒还是祝福?如果这种诅咒存在,背后的原因是什么?“资源诅咒”虽并不是发展中国家独有的现象,但弄清这一命题,无疑对发展中国家的经济发展模式具有更加特殊的重要意义。

文献回顾

早期关于自然资源丰裕度与经济增长关系的研究大都认为,丰裕的自然资源作为一种潜在财富,可以便利地被转化为资本,而资本是经济发展的关键因素之一,因而丰裕的自然资源为经济起飞提供了很好的支持。Habakkuk(1962)认为,自然资源的丰裕使美国获得了更高的生产率,并最终导致19世纪的繁荣局面。美国在工业生产中的领导地位与其煤、铜、石油、铁矿石等资源产品的开采和生产是分不开的。Wright(1990)分析了20世纪初期美国的制造业能够保持技术领先的背后原因,在对制成品的要素构成进行测算之后,发现美国制造业出口产品具有相当高的非再生自然资源密集度,并且这种密集度在大衰退前的半个世纪内一直呈持续上升的态势。

然而,20世纪80年代中期以来,大量实证分析被用于自然资源与经济增长负相关关系的研究。Sachs和Warner (1995, 1997, 2001) 连续 发表了三篇文章,对 “资源诅咒”这一假说进行了实证检验,他们的回归结果表明自然资源禀赋与经济增长之间有着显著的负相关性,资源性产品(农产品、矿产品和燃料)出口占GDP中的比重每提高16%,经济增长速度将下降1%。Gyflason和Zoega(2001)对 85个国家 1965~1998年的实证研究显示,当产出比重随着自然资源使用的增加而增长时,资本的需求下降导致较低的利率和较慢的增长,因而丰裕的自然资源最终可能挤出货币资本而阻碍经济增长,而且会通过减缓金融体系的发展速度而间接损害投资和储蓄。徐康宁、邵军 (2006)在Sachs和Warner研究的基础上检验了1989年以后自然资源在经济增长中的功能和作用,证实了Sachs和Warner的研究不只是特定时期的经济现象,在随着经济周期的变化,石油、铜矿、铁矿石等资源性产品价格的迅猛上涨的情况下, “资源诅咒”的研究命题依然成立。

与国际上这一领域较为丰富的研究成果相比,探讨国内自然资源禀赋与经济增长关系的文献相对较少。徐康宁和韩剑 (2005)通过构建一个以能源资源为代表的资源丰裕度指数,考察了我国不同省份之间资源禀赋与经济增长的相互关系,得出了1978~2003年我国资源丰裕地区经济增长速度普遍要慢于资源贫瘠地区的结论。徐康宁和王剑 (2006)认为, “资源诅咒”主要是通过资本投入的转移机制抑制了经济增长,劳动转移渠道存在相同机理,但不如前者显著。密集而过度的资源开发引致的制造业衰退和制度弱化是制约经济增长的主要原因。

“资源诅咒”的成因及机理:经典理论模型

最早关于对自然资源丰裕度与经济增长关系悖论的研究可以追溯到20世纪 50 年代。 Prebisch(1950,1964)、Singer(1950)等人首先从国际贸易的角度解释资源出口国家贫困化增长的原因 。 其 后 ,Hirschman (1958)、Seers(1964)和 Baldwin (1966) 从产业关联的角度论述欠发达国家经济增长缓慢的原因。20世纪80年代中期以来,一些经济学家发现自然资源丰裕的国家经济增长速度令人失望,开始探求其 中 的 原 因 。 Gelb(1988)、 Auty(1990)较早关注了这一现象,并为后来的研究提供了假说检验的基础。解释 “资源诅咒”已经成为20世纪90年代以来发展经济学里最令人感兴趣的焦点之一。对已有的理论文献进行归类,目前学术界对 “资源诅咒”的解释主要可以分成以下三类。

(一)贸易条件论

上个世纪50年代初期,后来被称为发展经济学中的结构主义学派的Prebisch和Singer等人认为初级商品的出口国将不可避免的遭受贸易条件恶化的命运,并且这些初级产品基本上都是缺乏收入和需求价格弹性的,这将导致富有的工业化国家和贫穷的初级产品出口国之间的差距越来越大。此外,他们还认为资源部门的发展不可能促进甚至有可能阻碍其他部门的发展。还有一些经济学家注意到国际初级产品市场价格的剧烈波动将给政府制造难题,出口商品价格的剧烈波动往往导致政府的财政收入大受影响并进而影响到一国的宏观经济政策(Nerske, 1958; V.Levin, 1960)。

(二)荷兰病模型

荷兰病模型源于荷兰和英国伴随20世纪70年代北海石油的发现,经济却出现不景气的历史。荷兰病的经典模型是由W.M.Corden和J.Peter Neary在1982年给出的。假设一国经济起初处于充分就业状态,如果突然发现了某种自然资源或者自然资源的价格意外上涨,将出现资源转移效应:劳动和资本将转向资源出口部门,可贸易的制造业部门不得不花费更大的代价来吸引劳动力,制造业劳动力成本上升将打击制造业的竞争力;同时,由于出口自然资源带来外汇收入的增加使得本币升值,再次打击了制造业的出口竞争力。在资源转移效应的影响下,制造业和服务业同时衰落下去。

通过仔细观察,我们可以发现荷兰病模型并不能完全解释发展中国家的 “资源诅咒”问题。荷兰病模型的假设是在资源出口繁荣之前存在充分就业并且资本是固定的,而发展中国家存在着劳动力的绝对过剩和资本的严重不足。但是荷兰病模型分析思路的价值在于它强调本土的制造业在发展中国家经济增长中的决定性作用,这让他们提出的资源转移效应与后来一些学者认为优秀的人才会转向租金丰厚的部门导致国民经济增长速度降低的思路不谋而合。

(三)人力资本投资弱化

许多经济学家的研究表明,人力资本存量与经济增长之间存在正相关关系 (Gylfason, 2001; Barro, 1992;Birdsall,1995)。然而,在自然资源丰富的国家,生产领域对人力资本的需要并不迫切,人们更容易忽视人力资本对经济发展的重要作用。Gylfason(2001,2005)的研究已经证实自然资源丰富的发展中国家倾向于低估教育和人力资本投资的长期投资,因此对人力资本的投资也相对少得多。

在自然资源丰富的国家里,不仅人力资本相对匮乏,而且其人力资本的配置也不合理。自然资源开发行列的利润率相对较高,从而吸引了更多的社会人力资本,使得制造业和其他创造性行业的人力资本配置不足,阻碍了整个社会的技术进步和经济发展。

基于制度视角的一种研究

已有的文献尽管对自然资源影响经济发展的途径看法各异,但几乎都隐含了一个相同的假定,即制度质量是既定不变的。而本文将通过放松这一隐含假定,特别强调自然资源的大规模开发对一个国家或地区的制度质量产生的重大影响,分析制度质量是如何进一步影响经济发展的,从而在自然资源丰裕度与经济发展的关系之间架起一座 “制度”的桥梁,试图在同一个理论框架下对自然资源丰裕度与经济增长的关系给出一个更为简洁一致的解释。

(一) “资源诅咒”的实质是制度诅咒

经济学家们在相当长的一段时间里对所谓的政治因素、社会因素、文化因素等敬而远之,但这些因素在经济增长中却起着重要的作用。几十年来,在解释 “资源诅咒”的问题上,国际学术界形成了若干不同的观点,但很少有人从制度质量角度进行研究。即使有少量注意到制度因素的经济学家,也大多是从寻租和腐败的角度或是产权、法律等角度进行探讨,缺乏对制度影响经济发展机制的综合认识。本文认为,只有更好地理解制度和经济增长的关系,打破新古典经济增长理论制度既定的假设条件,我们才能最终揭开经济增长中自然资源效应机制之谜。

前文评述了学术界关于所谓的“资源诅咒”扼杀一国经济增长的内在传导机制,包括贸易条件论、荷兰病模型、人力资本投资弱化等,但实质上看,所有的解释都可以统一到制度的框架之下, “资源的诅咒”归根到底应该是制度的诅咒。 “资源诅咒”现象的出现,从根本上看就是资源产权及交易制度、资源开发制度、资源收益分配制度和人力资源开发制度的严重缺失,使资源成为经济活动的主宰性力量,恶化了贸易条件和产业发展环境,扭曲了经济要素的流动方式与配置方式,最终阻碍了经济发展。制度的作用是重要的,制度质量低下必定会阻碍经济增长和社会福利的提高。由于制度结构不同,即使自然资源禀赋相似的国家或地区,也可能具有不同的发展路径。

在这里,本文将制度区分为 “倾向于生产者的制度”和 “倾向于强占者的制度” :倾向于生产者的制度应该是贸易条件良好、财富分配公正、人力资本充足、创新环境开放、产业结构合理的制度。在倾向于生产者的制度中,寻租和生产活动是互补的,而在倾向于强占者的制度中,寻租和生产活动是竞争的。因此,资源富足致使倾向于生产者的制度吸引企业家才能到生产中,带来较高的增长;倾向于强占者的制度易于把稀缺的企业家才能从生产中脱离出来,转移到非生产性活动中,导致较低的增长率。“资源诅咒”出现在倾向于强占者的制度的国家或地区里,而不会出现在倾向于生产者的制度中。

(二)资源丰裕度对制度的影响

实际上,不仅制度会影响资源的配置效率,资源的丰裕度也会反过来影响制度的形成。也就是说,资源也可能会对一个国家的制度产生 “诅咒”,通过诅咒制度来间接影响经济增长。其中,制度质量涵盖了法律制度、资源开发制度、对财产权的保护、收益制度、寻租、官员腐败、政府支出及效率等内容。在制度形成初期,资源丰富的发展中国家往往缺少将其资源收益成功转化为投资所必需的投资环境,反而容易诱导地方精英争抢资源,导致生产性资源分配的无效率,增加非生产性的寻租行为,催生腐败,导致制度恶化,从而没有足够的动力、精力去改善投资环境,提高本国的经济多样化程度,最终形成恶性循环。但是,如果资源开发保持适度的规模,其对制度形成的负面影响将会大大降低。需要指出的是,资源繁荣将通过影响制度及非资源产业的发展进行自身强化,这种自强机制只能通过外部制度因素打破。

(三)制度视角下的传导机制

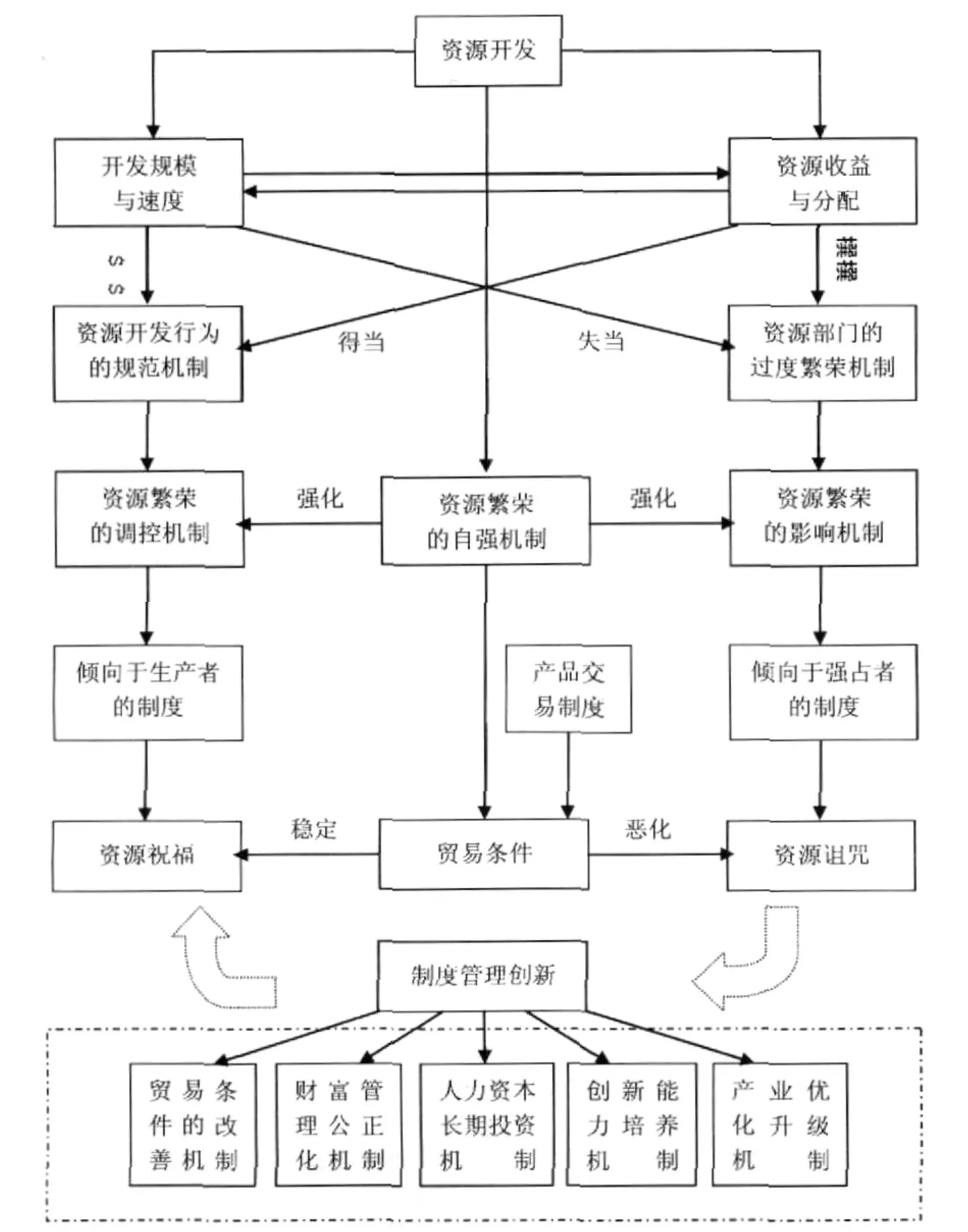

图1制度视角下的自然资源丰裕度与经济增长

资源开发是资源丰裕经济体的一种必然选择,资源的大规模开发和资源产业的兴起对于一个国家或区域的资本积累和工业化发展具有重要的影响。但是,资源开发的速率与规模适度与否,将对制度的形成产生重要影响,进而在一定程度上决定资源丰裕经济体的发展路径与产业结构的变动状况。图1给出了自然资源丰裕度和经济增长基于制度视角的传导和影响机制。

在资源丰裕的国家或地区,资源开发、工业化发展和产业结构的递进取决于两个关键变量:一个是资源开发的速率和规模,另一个是与之密切相关的资源收益及分配,二者相互作用,并给经济发展带来一系列的连锁反应 (见图1)。如果资源开发的速率和规模适度,资源收益增长适当,就可以把资源繁荣所带来的影响与冲击保持在合理的范围之内,相应的规范和调控机制随之建立,资源开发将保持在与经济发展相适应的水平上,对其他产业提供有效支持并联动发展,从而可能有效地规避资源型经济,至少能够从根本上防范资源型经济的病态问题,其工业化过程不会由此而出现大的波折。通过资源繁荣的自强机制的强化作用,最终形成倾向于生产者的制度,在这样的制度安排之下,人们普遍重视教育和人力资本的长期投资,寻租活动和生产活动是互补的,从而享受到 “资源祝福”。

但是,如果资源开发速度过快、规模过大,或者资源收益增长过猛,就会产生资源部门的过度繁荣效应和资源繁荣的影响效应,超越经济发展的适应能力和承受能力,挤占经济资源,破坏资源部门与其他部门之间的正常关系,打乱经济发展秩序,带来诸多的经济问题,造成工业化发展逆转。同样,资源繁荣的自强机制也会通过强化资源繁荣的影响机制,形成一种倾向于强占者的制度。倾向于强占者的制度中,人们普遍低估教育和人力资本长期投资的作用,寻租和生产活动是竞争的,易于把稀缺的企业家才能从生产中脱离出来,转移到非生产性活动中,导致较低的增长率,其典型的特征是法律制度弱化、收益的高风险、政府失灵和政府腐败,陷入 “资源诅咒”。

另一方面,资源开发制度和国际产品交易制度共同创造的资源贸易条件,也将对资源和经济增长的关系产生重大影响。资源过度开发到一定程度,在国际市场上占有一定份额,其供应量的增长将影响到产品的国际市场价格。如果该资源偏向于出口且需求无弹性,国际产品交易制度不合理,其价格被过度压低,那么贸易条件将恶化,国家将陷入 “悲惨的增长”,接受 “资源诅咒”。相反,稳定的国际贸易条件将促进 “资源祝福”的形成。

制度一旦建立,就具有一定的持续性,这时自然资源禀赋对制度的影响力就会减弱。具体而言,在制度形成初期,自然资源禀赋对制度发展路径产生重要影响,并且这种影响是产生 “资源诅咒”的重要原因;而当制度建立并持续时,自然资源禀赋对制度的影响力就会大大减弱,此时已经建立起来的制度的质量则决定了一个国家或地区是否会产生 “资源诅咒”现象。但是,通过政府有意识地进行制度管理创新,仍有可能实现制度由倾向于强占者向倾向于生产者的转变,并且通过资源繁荣的自强机制摆脱“资源诅咒”,享受 “资源祝福”。这种转化难以自然形成,需要借助于制度变革、管理创新、技术进步等因素提升制度质量。图1下方的 “制度管理创新”部分详细介绍了一个国家或者地区在遭遇 “资源诅咒”时应该在制度管理方面所需要的改革,涵盖了贸易条件、租金分配、人力资本投资、创新能力培养等多个方面,但最终都可以统一在制度的框架之下。需要强调的是,技术创新对于制度的转型发展是至关重要的,资源繁荣对技术进步的挤出作用十分明显,依靠资源型产业自身难以形成技术创新机制。所以,必须把技术创新纳入进来,并把资源开发与技术创新的兼容机制、共生机制和激励机制作为制度转型发展的主导力量,把创新因素的激活、生成和壮大作为制度转型发展的关键。

结论与启示

本文在统一的制度框架下对自然资源丰裕度与经济增长关系的分析,不仅简洁地概括了学术界关于 “资源诅咒”的传导机制理论,而且更为全面地阐述了自然资源、制度质量以及经济增长之间的相互影响机制。

在上文中,作者将学术界关于自然资源丰裕度与经济增长关系的理论解释都统一到了制度的分析框架之下,特别强调自然资源的大规模开发对一个国家或地区的制度质量会产生的重大影响,而制度一旦形成又会影响经济发展并且具有持续性,从而在自然资源丰裕度与经济发展的关系之间架起一座 “制度”的桥梁。此外,有效的制度对经济增长的作用是决定性的,虽然制度具有延续性,但是政府还是可以通过主动的制度管理创新来摆脱“资源诅咒”,培养一个倾向于生产者的制度。

近年来,随着中国工业化进程的逐步深入,中国正致力于对自然资源的高度关注和获取,中国的工业化表现出明显的资源消耗型特征,如果处理不好资源获取与制度质量之间的关系,也可能使中国经济面临 “资源诅咒”。在目前的政绩考核机制下,一些政府官员往往只重视短期经济增长,而不愿采取技术升级、产业优化、人力培养等经济长期发展更需要的改革措施,这种急功近利的现象必须从制度层面得到抑制和改变。在政府工作中,必须重视调整资源开发机制和收益分配机制,大力培养技术创新机制和人力投资机制,提升制度质量,依靠科技进步和制度创新使经济增长达到质和量的统一;保持资源的适度开发,使资源产业与其他产业相互和谐促进,形成自然资源开发与经济高效增长的良性循环,从而共同推动经济持续发展和产业结构优化。

参考资料

1.Gelb A.Windfall Gains:Blessing or Curse?.Oxford University Press,1988.

2.Engerman.S.L.and K.L.Sokoloff. Institutions, Factor Endowments,and Paths of Development in the New World.Journal of Economic Perspectives,2003,14(3):217-232.

3.[英]奥蒂主编,张效廉译.资源富足与经济发展.北京:首都经济贸易大学出版社,2006.

4.程志强.资源诅咒假说:一个文献综述.财经问题研究,2008年第3期.

5.徐康宁,韩剑.中国区域经济的“资源诅咒”效应:地区差距的另一种说明.经济学家,2005年第6期.

6.徐康宁,王剑.自然资源丰裕程度与经济发展水平关系的研究.经济研究,2006年第1期.

7.张复明.资源型经济理论解释:内在机制与应用研究.北京:中国社会科学出版社,2007.

8.张景华.自然资源是“福音”还是“诅咒”:基于制度的分析.上海经济研究,2008年第1期.

9.李天籽.自然资源丰裕度对中国地区经济增长的影响及其传导机制研究.经济科学,2007年第6期.