文本模式与文化重构——《人生颂》三个译本的历时再识

□黄 进 [北京师范大学 北京 100875]

□冯文坤 [电子科技大学 成都 610054]

译学研究文化学派认为,文本模式(textual grid)是“用来表达文本的、可以接受的文学形式和文类的集合”[1]。它不仅涵盖文本生成的物理外形,而且涉及文本话语的言说方式。作为译学研究重要分支的诗学翻译研究,自然尤其注重译本的文本模式,亦即如何在诗歌美学形式和内容的规定下摛藻敷章、探赜发微,达到艺术价值的最优化。不同的历史语境,不同的审美价值,造就同一“母题”下模式各异的译本,有如月映千江而现妍媸百态。不同时空的译本,是历史文化的折射,也在“他者”与“自我”的相互化合中促成了宿语文化的重构和再创造[2]。《人生颂》的诸多译本[3],即是鲜活的证明。

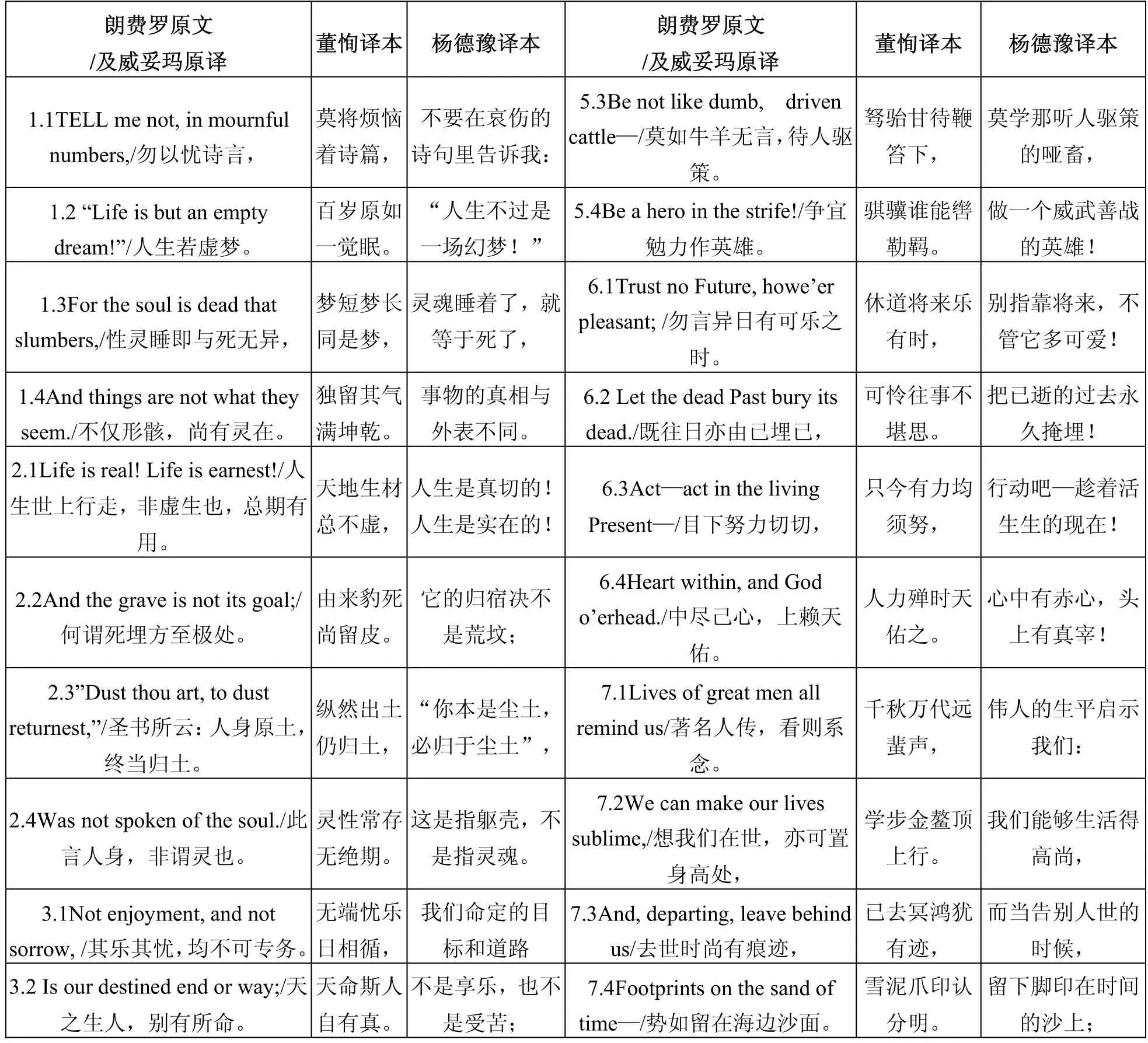

《人生颂》系美国诗人朗费罗所作(见译本对照表),用四步扬抑格写成,每节四行,共九节,三十六行。虽有用典,但总体上词、句明晰流畅,无晦涩、拗口之感。诗句长短适中,无突兀变化;韵律工整,全部呈“ABAB”型。句长与韵律的稳定,使全诗读来琅琅上口,气势健拔,淋漓尽致地表现了热爱生命的乐观主义。该诗自问世以来,中文译本甚多。本文选取其中三个有代表性的译本进行历时比较:一为十九世纪下半叶英国人威妥玛的“阐释性”译本,一为晚清董恂润饰的格律旧体译本,一为今人杨德豫先生的新体诗译本[4-6]。希望通过比较,厘清文本误读,探索译本模式的流变,讨论以旧体诗和新诗体例进行翻译的利弊得失,从而揭示文化图景的迁移和重构过程。

7.威妥玛译本:尽洗铅华、朴拙可爱

威妥玛是英国汉学家,1842年来华。他的《人生颂》中文译本,用语朴实,尽洗铅华,宁拙勿巧,在意思的表达上是三个译本中最贴近原诗的。但威译之不足也显而易见,一是篇章模式疏离于传统的律诗体制,句式或长或短,参差不齐,这在承中国传统诗学之余绪、崇尚工整对仗的晚清诗家看来,自然与主流诗学格格不入,有离经叛道之嫌。所以晚清方浚师在《蕉轩随录》中评价威译说:“威妥玛尝译欧罗巴人长友诗九首,句数或多或少,大约古人长短篇耳。然译以汉字,有章无韵,请于甘泉尚书,就长友底本,裁以七言绝。尚书…乃允所请。”[4]。这里的“古人长短篇”大概指的是“词”了,如辛弃疾的词集即称《稼轩长短句》。威妥玛的散文式译本自然无法与律诗并论,故方浚师勉强用“词”来比附。然而,词的每一行、每一阙的文字自有定数,其格式受词牌的限制。威译句长变化无章可循,难以归入任何词牌下的格式,因此实际上非律亦非词,倒有些现代诗的影子。

威译不足之二是在核心概念的翻译上采用了归化策略,消解了原诗浓郁的异质文化特色。这集中体现在把原诗第6.4句中的“God”移译为“天”。实际上,儒家“天”的概念与基督教中的“上帝”概念不宜等量齐观:前者是天道枢机的神化,更多的是指“自然之天”、“义理之天”;后者将神完全人格化,其喜怒赏罚,俨然是人间百态在天堂的翻版。不过威氏为了让中国儒林“信受奉行”而明知故“译”,也不无可能。利玛窦就曾在《天主实义》的第二章中征引儒家经典中含有“上帝”字样的章句十几处,用来比附基督教中的独一真神“天主”、“上帝”。利玛窦们力图赋予儒典中的“天”为万物创造者的神性,而否定它是自然造化的产物[7]。

此外,威译在音韵上缺乏美感,方氏评论说“有章无韵”,即是此意。朗氏原诗韵律工整和谐,全部呈“ABAB”型,并不断换辙,气韵流走,可惜在译本中丧失殆尽。又如在用词上,语体兼白话体现了在诗歌转型初期传统与现代的相互碰撞,如第7.2句:“想我们在世,亦可置身高处”,其异国笔调仍然依稀可见。最后,威氏在译文中加入原诗所无的释文,如第2.1句:“总期有用”及第2.3句:“圣书所云”等,与其说是翻译,不如说是阐释或编译。总之,威译在意思传达上明白晓畅,但在章法、韵律、句法、遣词等方面与中国古典诗学文本模式相去甚远,这在中国传统诗学范式一统天下、西风东渐尚在滥觞的当时,自然不能登堂入室。

表1 A Psalm of Life 人生颂What the Heart of the Young Man Said to the Psalmist(杨译)年轻人的心对歌者说的话

(续表)

二、董恂译本:峨冠博带、法度森严

前面提到的“甘泉尚书”,就是晚清户部尚书董恂。1996年,贺卫方在美国的朗费罗故居亲见董译本扇面[8]。董译本身自是一首好诗,如洪钟大吕,法度森严,峨冠博带,正襟危坐,是典型的传统诗学范式下的作品。但是,对照英语原文发现,董译的缺点主要有以下三方面:

一是用事偏僻,过于“归化”。如第4.1句:“无术挥戈学鲁阳”,鲁阳挥戈源自武王伐纣时周武王部下鲁阳公的故事。《淮南子·览冥训》:“鲁阳公与韩构难,战酣日暮,援戈而之,日为之反三舍。”又如第4.3句的“薤露”一词,早在先秦时期就有使用,如《宋玉对楚王问》:“其为《阳阿》《薤露》,国中属而和者数百人。”汉乐府《相和歌·相和曲》中有伤逝悼亡《薤露行》。曹操亦有叹惋历史兴衰的《薤露行》传世。朗氏原诗本来说心脏的脉动象送葬的鼓点在敲动,一天天接近坟墓。译为“一从薤露歌声起,丘陇无人宿草荒”,俨然秦汉之风,而英语原诗踪迹杳不可觅。彻头彻尾的中国特色,把美国诗人变成了中国士大夫,这也与原诗之词质、语直、不尚富缛夸丽的诗风相左。

二是率意发挥,脱离原文。如第1.3、1.4两句,原文说昏睡的灵魂等于死了,事物并非看起来那样令人沮丧。译成“梦短梦长同是梦,独留其气满坤乾”,一望而知,非但意译过了头,而且意思弄反了。又如,第5.3句用了“驽骀”(即劣马)一词,而原文系指别像牛(cattle)一样忍气吞声(dumb), 任人驱使(driven)。第5.4句用了“骐骥”(即良马)一词来译“hero”(英雄、豪杰)。第9.1、9.4两句分别以“跃征鞍”、“偶停骖”移译。“马”的文化意象在董译中被前景化,俨然“马背诗人”,而原诗中没有丝毫马的影子。再如第7.4、7.5两句,以鸿雁在雪地上留下的爪迹(雪泥鸿爪)的意象来表示人在海边留下的足迹,亦为不妥。

三是辞不逮意,失于拘泥生硬。如第2.3“纵然出土仍归土”句,朗氏本来借用圣经之语表示人本由上帝用泥土所造,其构成元素都是来自山河大地,死后与草木同腐,又还变为原来的尘土点点。说人“归土”是可以的,汉语确有“归天”、“归西”、“一掊黄土掩风流”之说。但说人“出土”则不大顺口,若说成“纵出于土仍归土”或许好些。

三、杨德豫译本:胡服骑射、自由劲健

杨先生的“半自由体”译本于1959年付梓,后经本人加工,改为格律体,顿数、韵式皆比照朗氏原著,再版于1985年。本文所引,即再版稿[5]。新文化运动以来,白话文学创作和翻译逐渐兴起。杨译本《人生颂》正是现代文学、现代诗学蓬勃发展的产物,其高蹈的意绪,正与新文化运动一脉相承。杨译本直抒胸臆,展现出自由开放的精神和乐观向上的浪漫主义,在直率的情景陈述中流露出昂扬的斗志。朗氏创作此诗时不过三十岁左右[9],正是挥斥方遒的时候。读杨译本,新风扑面,时代感强,最能体会到诗人挥洒在字里行间的澎湃激情,如“世界是一片辽阔的战场,人生是到处扎寨安营”之语。正好杨先生本人是行伍出身,对朗氏此语当自有深解。总之,杨译本很少有“可感与不可感之间”的朦胧,不以破格或陌生化的手法见长,而更多的是畅达本怀、直抒胸臆,在形式和内容上与朗费罗原诗词质、语直的风格最为接近。

作为新生事物的白话诗歌,尽管有诸多优点,但其难题主要是与传统诗学命题几乎直接对立,而新的美学范式尚未定型。新诗一来无固定的范例可循,不像旧诗、词已有一整套成熟的审美体制;二来现代的用词与造句,虽然清新活泼,但易流于“散文化”[10]。虽也有以平常语写出无尽意的佳作,但终归吉光片羽,后继乏人。写诗如此,译诗亦然,甚或更难。杨译本有现代诗的优点,但自然也有白话的先天不足,如“不断地进取,不断地追求”诸句,近乎群众口号。当然,此诗原著本身就不是以英词丽藻见长,而主要是以意取胜,历来有誉有贬。瓦根内希特就批评说,第5.3句过于直白,而且战场上不是用牛,战斗也不是在营房里进行[11]。凡此都需翻译者上下弥纶,左右绾合,或不致代人受过。

此外,杨译中的个别重要概念的翻译也值得商榷。如导言中的“歌者”,以及正文第一句中的“诗句”。乍看中文,很难一下子搞清楚“歌者”和“诗句”在此的确切用意,因为它们在汉语中相当笼统。然而原诗中的“psalmist”并非普通意义的“唱歌者”,而是专指唱赞美诗的人,让人立即“联觉”到教堂巍峨、信徒肃穆、赞美诗氤氲缭绕的场景。朗氏大概是在反驳一些传统教会对人生悲观的看法,用“人生不过是一场幻梦”之语,模拟意境中的Psalmist所鼓吹的论调;又拈出圣经“你本是尘土,必归于尘土”之语,然后予以辩驳,彰显自己信仰积极上进之宗教,反对消极厌世之宗教。可见译为“歌者”过于宽泛,不足以一语道破具有文化特质的“psalmist”的内涵,若译作“颂偈人”、“唱诗人”等,则差可相似。

另一处是把“God”译为“真宰”。《说文解字》:“真,仙人变形而登天也。从七,从目,从乚。八,所乘载也。”“宰,罪人在屋下执事者。”《庄子·齐物论》:“若有真宰,而特不得其眹。”杜甫的《遣兴》诗之一:“吞声勿复道,真宰意茫茫。”此二“真宰”,寓意为“宇宙万物的主宰”。又如刘勰的《文心雕龙·情采》:“真宰弗存,翩其反矣。”司空图《二十四诗品·含蓄》:“是有真宰,与之沉浮。”此二“真宰”,乃表“自然之性”。足见汉语的“真宰”在强调抽象的客观决定力量的同时,又具有“道法自然”的中国特色。把“God”译成“真宰”,正如前面提到的把“God”译成“天”一样,消解了原诗的异域特质,造成其宗教意蕴的原始价值在译本中流离陨灭。不如直接译为“上帝”,断人疑惑,直达本旨。

通过分析《人生颂》的三个译本,可以清楚地看到它们呈现出各不相同的文本模式。首先,威妥玛的译本有意无韵,似通非通,难怪被钱钟书先生称为“不过是美国话所谓学生应付考试的一匹‘小马’—供夹带用的逐字逐句对译”[4]。其次,董恂的律诗译本虽然有前述三大缺点,但也有可圈可点之处,比如“人法天行强不息”句,取自《易经》“天行建,君子以自强不息”之语;“学步金鳌顶上行”,大概是取“独占鳌头”之意,都是源语和宿语结合较好的例子。但若极端归化,如“鲁阳”、“薤露”诸语,则过犹不及。最后,杨先生的现代诗译本在语言和形式上获得空前的自由,也与诗人的口吻非常契合,充满青春和现代的气息,符合青年时期的朗费罗神采飞扬的风貌。但白话与“雅言”本来就是一个二元对立,用白话译诗比用白话原创往往要难得多,因为原创允许作者结合汉语自身的形、音、义的特点从容地“为情造文”,译诗则需在原诗的束缚下小心翼翼地弥纶绾合,失却不少灵思飞扬,易落入散文化或近于群众口号。

四、结语

从威译的尽洗铅华,到董译的峨冠博带,再到杨译的胡服骑射,三家译本的文本模式相映成趣。法不孤起,因缘而生,不同时空的美学价值和人文理念是影响译本生成方式的重要因素,可谓文章合为时而“译”。三家译本纵向的历时比较,折射出翻译操作中的不同的文化选择,反映了源语至宿语的不断拆散和重组中的文化重建过程。在这一重建过程中我们可以看到:一方面,以旧体诗翻译,可以彰显传统诗学范式的美学元素。在西风东渐尚在滥觞的晚清,旧体诗天然地代表着诗学正统,任何其他类型的译本模式都被看作离经叛道。威译之不为推重和董译之登堂入室,便自然是此历史语境的产物。但是,在“新理踵出,名目纷繁,索之中文,渺不可得”的时代[12],旧体诗或有束缚思想和因辞害意之虞,更易让译者变成背叛者。董译广泛使用具有中国“文化特质”的语汇,消解了原诗的异质文化意蕴,让读者难以洞视其“本来面目”,因此在文本中心主义看来自是瑜不掩瑕。另一方面,新诗是外国文学翻译所催生出来的,是新的诗歌文本模式的大胆尝试,打破了传统字、词、句、韵的限制,借鉴“他者”的艺术形式,拓展了诗歌表述的话语空间。新诗译本是时代风貌的体现,而且新诗的地位一旦形成,又反过来模铸了人们的诗意思维和表述,杨译本的意义也就在这里。新诗的登场是文化迁移的生动例证,是翻译活动的文化重构功能的具体表现。异质文化源源不断的挹注,正是中华文化生生不息的重要原因。可以说没有翻译文学,就没有现代文学。但是,白话的语汇和句法有美学上的先天不足。如何在传统诗学和现代诗学之间取长补短、推陈出新,是在诗学翻译中的文本模式问题上应该进一步考虑的,这也是为什么何其芳先生力倡传统与现代相结合的“新诗的民族形式”的原由[10]。

[1]BASSNETT S, LEFEVERE A.Constructing Cultures:Essays on Literary Translation[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001: xiii(13).

[2]王凯凤, 冯文坤.翻译研究与文化转向[J].电子科技大学学报社科版, 2006, (1): 90-92.

[3]LONGFELLOW H W.The Poetical Works of Henry Wadsworth Longfellow, Vol.1 [M].New York: T.Nelson &Sons,1902: 29-31

[4]钱钟书.汉译第一首英语诗《人生颂》[A].罗新璋.翻译论集[C].北京: 商务印书馆, 1984:233-250.

[5]朗费罗.诗选[M].杨德豫 北京:人民文学出版社,1985:3-5

[6]马祖毅.中国翻译史[M].武汉:湖北教育出版社,1999:691-695

[7]董丛林.龙与上帝(基督教与中国传统文化)[M].南宁:广西师范大学出版社,2007.

[8]贺卫方.“人生颂”诗扇亲见记[N].光明日报:1997-02-05(7).

[9]M'ILWRAITH J N.A Book About Longfellow [M].New York: Thomas Nelson and Sons, 1900.

[10]何其芳.谈写诗[A].何其芳文集(第4卷)[C].北京:人民文学出版社,1983.

[11]WAGENKNECHT E.Henry Wadsworth Longfellow,His Poetry & Prose [M].New York: The Ungar Publishing Company, 1986:62.

[12]马建忠.拟设翻译书院议论[A].罗新璋.翻译论集[C].北京: 商务印书馆, 1984:126-129.