科技项目促进民富县强——福建省开展科技富民强县工作的成效与做法

福建省科技厅星火办 郑 昭

福建省科技开发中心 陈志强

近年来,福建省科技富民强县工作积极贯彻《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》精神,按照国家科技部、财政部《科技富民强县专项行动计划实施方案(试行)》和《科技富民强县专项行动计划资金管理暂行办法》的要求,立足本地资源特色和优势,以重点项目为载体,在推动主导产业升级、夯实县域经济根基、提高农民收入等方面取得明显实效。截至2009年,福建省全省累计有21个县(区)列入国家级科技富民强县试点县,其中已验收项目2项,在研项目19项。在2009年项目实施总投资2.61亿元,主要用于新品种新技术引进开发、科技服务平台及基建建设、技术推广示范、科技服务和培训等方面。培育形成了泉港特色林果、明溪南方红豆杉、武夷山岩茶、漳浦花卉、上杭生猪养殖等一批支撑县域经济发展的科技型区域特色产业。

成效:集成了一批先进技术,提高了农业的可持续发展能力

2009年,福建省建设中的19个国家科技富民强县专项行动计划试点县围绕现代农业发展要求,集中优势力量,培育了一批新的县域经济增长点,取得科技效益、经济效益、社会效益和生态效益的多项丰收,在建的19个试点县支柱产业共创产值230.17亿元,利税10.30亿元。

——集中攻克了一批重大关键技术。“科技富民强县专项行动计划”项目实施以来,全省各试点县通过扶持一批农村重点行业的科技进步具有先导作用的龙头企业,引导他们加强与高校科研所的技术合作,积极跟踪 行业技术前沿和市场动态,不断开发新技术和产品,有效地提升自身的技术创新能力和产品市场竞争力,进一步巩固行业龙头地位。

例如,三明市明溪县的福建南方生物技术股份有限公司就通过转化自有国际先进水平的国内专利科研成果,进一步完善了紫杉醇制备技术,同时通过技术创新,自主研发了南方红豆杉剥皮技术,通过剥皮去除没有利用价值木质部大大提高了提取的效率及效益,将年产90公斤的生产线的生产能力翻了一番达到了200公斤。2009年该公司对提取后的废液及层析后的废硅胶通过多次回收,使生产成本大幅下降了30%,使公司在该领域保持国际水平和南方红豆杉产业良性发展提供了可靠的保障。随后,又收购了上海百灵医药科技有限公司作为公司全资控股的子公司及销售、科研基地,建成了可年产7-木糖紫杉醇600公斤、10-DABⅢ300公斤,多西紫杉醇100公斤,半人工合成紫杉醇100公斤的副产品生产车间及合成车间,大大提升了该县的科技和经济竞争能力。

——推广集成了一批先进适用技术。以促进农民增收为根本出发点,使一批先进技术成果及时得到示范推广,促进了农业产业结构调整,有效地推动了农村特色和优势产业的发展壮大。同时,各试点县围绕科技培训、示范基地建设、科技服务体系建设等方面,利用高校、科研院所的人才优势,引进高层次人才,开展人才培训和技术信息服务,带动行业科技进步,创造就业机会,强化科技服务能力,提高了广大农民的科技素质和技能,增加农村劳动力就业。2009年,共建立示范基地139个,推广面积约22.09万亩。建设各类信息与农产品交易平台97个,建立农民协会及农民技术合作组织187个,19个试点县支柱产业从业人数近101.52万人,吸收农业劳动力约98.12万人,项目直接参与农民70.31万人,辐射带动当地农民93.66万人以上,直接参与农民人均项目收入约14.46万元,共引进专业人才676人,举办各类培训班695多期,培训农民14.68万人次,培养乡土人才9330余人,编制培训资料110种,发放资料28.97万份。

——密切了产学研的紧密结合。各示范县在项目实施过程中注重加强产学研协作,以高校、科研单位作为技术依托,以科技项目凝聚人才,聚集生产要素,与高校、科研院所签订长期协议,开展专业技术人才培训、信息咨询、产业规划论证、联合攻关和成果转移等对接活动,建立产学研合作平台。引进、转化大专院校、科研院所的先进技术,吸引优秀人才到本地开展科技服务,提高龙头企业的科技创新能力,提升主导产业结构,提高农民的科技水平和增收能力。19个试点县(市、区)分别与复旦大学、浙江大学、福建农林大学、省农科院、南京林业大学、福州大学等多家省内外大专院校、科研院所通过科技共建等方式建立长期稳定的合作关系。

——循环农业和休闲农业得到发展。试点县把农业可持续发展作为科技富民强县的一项重要工作抓紧抓好,努力做到经济效益与生态效益二者统一。泉州泉港地区在利用生态条件和产业优势,保护、改善农业生态环境的前提下,遵循生态学、生态经济学规律,积极推进农业产业化经营。泉港区政府以项目开发为平台,紧紧围绕“农村发展、农民增收”主题,择优选取了一批生态高效林果产业作为项目开发的重点,目前已建成三青生态园、绿笛山庄等一批特色基地,瞄准“全国农业旅游示范点”的目标,提出了以“草莓”扬名,打造“十里草莓经济观光带”,做响草莓“农家游”的发展设想,不断向草莓种植区投入资金,完善道路、水利等配套建设,全力打造“采驿坂草莓—吃梧洋农家饭菜—逛新型农村”的一条春季旅游新线路。

邵武市项目组在幼林地推广种植林地绿肥“科杂一号”,形成林地覆盖,避免幼林地水土流失,改善林地养分状况,加快了林地养分循环,提高土壤自肥能力,避免地力衰退。在减少森林消耗方面,项目实施单位根据林业废弃物高效利用技术具有节能减排降耗的特点,在树皮混合中纤板生产技术中采用常温机械纤维分离法,与普通热磨法相比单位产品平均能耗下降40%左右,且基本不产生水污染。采用的搅拌气流式施胶法与普通管道式施胶相比,产品平均胶耗降低37.5%(搅拌式耗绝干胶量50公斤/立方米,管道式80公斤/立方米)。该项目组还利用树皮锯屑等废弃物加工中纤板、活性炭等产品,实现了变废为宝,减少了环境污染,特别是减少了森林资源消耗。

经验:创新服务机制,加强成果转化

——制定配套扶持,提高专项行动计划的实施质量。为加快农业产业化、农村工业化进程,各试点县都明确提出多项适合本地区发展的保障措施,福建省出台了一系列针对高新技术产品、高新技术企业的鼓励扶持和优惠政策。同时,还积极鼓励和引导社会力量加大对专项行动实施和县域经济发展的科技投入,建立多元化的投入渠道。

永安市委、市政府颁布的《关于加快林竹加工产业集群发展的实施意见》规定:将市里从原木外销补征的“两费”和林竹企业所纳税的地方所得中拿出一定比例设立林竹产业发展基金,按每年300万元列入财政预算,专项用林竹产业新技术、新工艺引进,企业技术研发中心建设,企业争创品牌、新产品研发和技改贷款贴息,扶持竹业企业集团组建等支出。截至2009年12月,国家开发银行和农业发展银行两家国家政策性金融机构对永安市林业中小企业和林农发放的林业专项贷款余额达1.34亿元,且上述贷款全部得到国家财政2.3%~3.0%的贷款贴息支持。

——加大宣传力度,营造良好的舆论氛围。根据《中共福建省委福建省人民政府关于加快县域经济发展的若干意见》的战略要求,各试点县都从当地资源优势和产业基础出发,加大宣传力度,促进科技富民强县工作的深入开展。

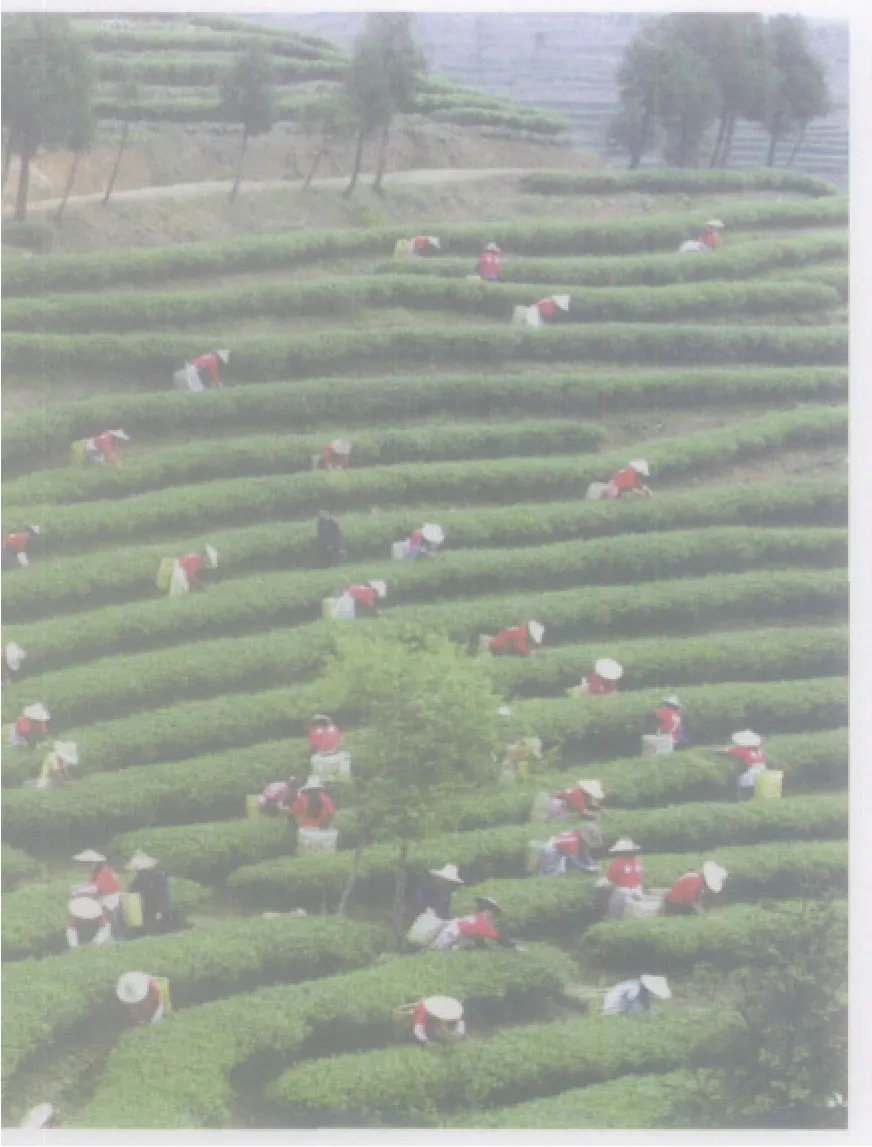

致力于把茶业培育成科技型的特色支柱产业的武夷山市在项目实施过程中不仅有效地利用科研与示范手段解决武夷岩茶产业化发展中急需的问题,使武夷岩茶的质量、食品安全性和市场竞争力都有显著提高。还大力实施品牌战略,先后在上海、深圳、福州、北京、泉州、晋江成功开展“浪漫武夷、风雅茶韵”、“乌龙之祖、国茶巅峰”系列活动,强势推广武夷山大红袍、拓展旅游市场,全方位地推介国茶大红袍和“世界双遗产”品牌,展示武夷山良好的投资环境和独具特色的山水茶魅力。

漳平市是福建著名的花卉之乡。该市项目通过“漳平市花卉协会”、“永福花卉协会”搭建政府与花卉企业之间沟通联系的桥梁。“市花卉协会”积极开展“中国花木之乡”、“中国杜鹃花之乡”两个品牌的宣传工作,积极联络省内外漳平乡亲开办的花卉企业,开展花卉生产科技信息的咨询服务,组织企业强强联合,协助开拓市场。永福镇花卉协会作为第一线的行业协会,与企业和花农的联系最为紧密,在项目实施期间,能迅速掌握第一手的生产信息资料,反映生产上的需求,积极向政府建言献策,并及时反馈政策信息、新技术信息。通过“漳平市花卉协会”、“永福镇花卉协会”两大协会的积极配合和合作,从而使项目的实施更加扎实,更深入人心,确实起到科技富民的积极作用,进一步促进花卉产业的发展壮大。

——加强成果转化,发展产业化营销体系。加强农业转换载体建设,重点发展农产品深加工、设施农业等农业装备领域,延长产业链,是提升产业整体技术水平、壮大产业规模的有效途径。目前,部分县(市)已形成较为完整的产业链和较大的产业集群,随着项目实施的规模化发展,还带动包装业、运输业、广告业等相关行业发展,为工农业生产、社会全面进步发挥重要的作用。

花卉产业是漳浦县的重点发展产业。项目实施以来,承担单位修订并完善现有标准,形成一套人参榕出口产品标准化生产与加工技术体系。及时掌握国内外市场对蝴蝶兰种苗的需求情况,明确种苗生产中存在的问题及制约因素,并制订相应的解决方案,根据不同目标市场需求,提出适销品种名单,并制订出相应的优质种苗繁育技术体系,建成花卉产业科技创新服务体系。协调相关项目承担单位建成人参榕、蝴蝶兰和金边虎皮兰生产加工示范基地;参与花卉生产、加工、销售各环节的技术开发与推广,逐渐形成花卉“产、供、销”一条龙技术推广体系及产品销售体系。目前,漳浦县已建成蝴蝶兰种苗生产示范温室4000平方米,已达到年产100万株优质种苗的规模。

“南安龙眼标准化栽培技术推广及保鲜加工技术应用产业化”项目以福建农林大学园艺学院、食品科学学院为主要技术依托,通过对龙眼技术集成开发与产业化示范,针对南安龙眼栽培、保鲜、加工和市场营销的现实情况进行产业的重新布局,力求实现龙眼生产、保鲜与深加工的标准化、规模化。2009年,南安市南金林场与福建农林大学食品科学学院合作研发“应用导热油烘焙桂圆干(肉干)”加工生产线试产技术进一步优化生产工艺,扩大4条生产线,达到加工龙眼鲜果2000吨,实现了龙眼加工的标准化、规模化及产业化目标。同时,项目组还将“应用导热油烘焙桂圆干(肉干)”申请发明专利,并进一步合作开发“龙眼果汁饮料系列产品”。南安莲花峰药厂采用其与福建农林大学食品科学学院合作研发的“桂圆沙棘冲剂”新产品加工生产技术,在试产成功的技术上,进一步研究改进生产工艺及设备,2009年,达到消化龙眼鲜果1300吨,产值1495万元,利税224万元,并进一步开发系列保健食品。

——建立信息服务机制,促进科技进村入户。农业信息化是农业现代化发展的重要标志,现代农业科技成果的推广与转化,离不开与信息技术结合。过去,由于受技术条件的限制,在农村传授技术和知识,大都采用面对面地讲、手把手地教的形式,受众少,效率低。近年来,各试点县积极调整工作思路,逐渐改变单靠组织实施科技项目这一形式,主动承接公共服务平台建设任务,形成了由政府搭台,以科研院所、大专院校为支撑,科技中介组织运作,面向企业、科技大户和广大农民,为新技术、新成果的推广提供全方位服务的科技服务体系,推进科技进村入户。

仙游县生产力促进中心与北京光彩农信公司开展技术合作,引进科技部中国技术市场管理促进中心推荐的“农业科技信息进村入户系统(SPEC)”,由北京光彩农信公司研制开发适合福建地区生态类型的信息采编系统、数据服务系统和终端显示系统,搭建信息平台,建成1个信息中心,18个乡镇信息站,325个村级信息室的科技富民强县信息网络体系。并由县委、县政府牵头,以本项目建设为平台,把农业科技信息与市场信息体系,整合成农村信息化“村村通”工程,列入县委、县政府为民办实事项目。目前科技富民强县信息化网络体系已基本形成,这种适合莆田地区推广应用的《农村信息化“村村通”工程管理模式》以及《农村信息化“村村通”工程运行管理办法》,已在全市推广应用,并产生良好效益。

德化县进一步完善以“网络信息服务、陶瓷检验检测、设备技术服务、技术管理培训”四个中心为主要内容的陶瓷科技公共服务平台建设。一是不断丰富“瓷都科技在线”的信息内容,每周发布150篇(条),现日访问量已达5800多人次。扶持网兴网络信息中心建设,其中《中华陶瓷网》已收入全国1万多家陶瓷企业,日访问量20多万人次,在全国陶瓷网站中排名第一,全球网站排名3万多位,被评为“中国行业电子商务100强”、“泉州市首届十佳文明网站”,促成网上交易3000万元。在做好网络服务的同时,不断拓展平面广告服务。全年编印《陶瓷之路》期刊3期共1.5万多本,参加全国性陶瓷展14次,有效地把陶瓷企业与网络联系起来,对推介德化陶瓷,打响德化陶瓷品牌起到重要的作用。二是投入14万元,添置X荧光金属元素光谱分析仪的配套设备,完善金属实验室的检测能力,降低检测成本。2009年,为395家企业提供428批次的产品检验,有效地为陶瓷企业使用陶瓷材料提供了准确的技术数据报告,为陶瓷企业应对和破解技术贸易壁垒、提高产品质量提供可靠的技术保障。三是在38条天然气隧道窑炉中推广、应用节能燃烧器、空燃比例阀和窑炉自动控制系统1200多套,为企业直接节约能源15%~20%。推广高温电热隧道窑12条,取得节省成本15%,节约能耗34.4%的显著成效,并进行双孔电窑与微波隧道窑的试验。四是依托星晨雕塑职业培训学校、现代职业技术培训学校、远程视频培训系统,开展雕塑、成型、电脑、设计、商务、营销、车间与公司管理、农村实用技术等培训活动,开展各类培训100多期2万多人次。五是建立高档日用瓷中式基地,聘请山东硅酸盐研究所两名专家,着重进行高档日用陶瓷强度、透明度和热稳定性的研究试验。

加强农业转换载体建设,重点发展农产品深加工、设施农业等农业装备领域,延长产业链,是提升产业整体技术水平、壮大产业规模的有效途径。目前,部分县(市)已形成较为完整的产业链和较大的产业集群。