中国乡土文化视域里的耶稣降世——以近代华北天主教为中心

刘丽敏 李 勇

基督宗教认为,对天主(上帝)圣子真实降生为人的信仰可视为对基督的信仰的识别标记。可见,信仰基督的关键在于理解耶稣的降生及其与天主 (上帝)的关系。基督教会及其教义对此有“圣神 (灵)感孕”说和“道成肉身”论两类解释。本文选取中国近代乡土社会的天主教民为典型,以中国乡土文化中的感生神话、神灵转世传说及伦理观念为视点,探讨中国近代乡土社会的天主教民对耶稣降世教义的理解、接受与转化,力图勾勒出乡土教民信仰中的耶稣形象及其特色,以期从中国基层社会的视角探究中西宗教文化的冲突与融合。

一

天主教会及其教义对耶稣降世的解释分为两种类型:一是自然主义的神学解释,即“圣神 (灵)感孕”说;一是启示神学的解释,即“道成肉身”论。“圣神感孕”说认为,玛利亚受圣神感孕而生下耶稣,耶稣乃“天主之子”。与此相对应的启示神学的阐释是“道成肉身”论。它完全抛开了历史记叙与常识观念:“在起初已有圣言,圣言与天主同在,圣言就是天主。圣言在起初就与天主同在。万有是借着衪而造成的;凡受造的,没有一样不是由衪而造成的”(《圣经·新约》,若望福音 1:1-3),但人类并不认识天主,“于是,圣言成了血肉,寄居在我们中间;我们见了衪的光荣,正如父独生者的光荣,满溢恩宠和真理。从衪的满盈中,我们都领受了恩宠,而且恩宠上加恩宠。……恩宠和真理却是由耶稣基督而来的。”(《圣经·新约》,若望福音 1:14-18)“圣言”即“道”的原义,因为犹太教相信,耶和华的言辞有创造世界和神迹的力量。“道”既是天主的精神力量,又是神圣的实体。它与天主和耶稣的关系是:首先,天主与道不是两个神,神与道同在;其次,道与耶稣也不是两个神,圣子是道的肉身化。“道成肉身”论使“耶稣是天主之子”的说法具有以下的含义:天主以耶稣的肉身来显示自己;天主与耶稣不是两个神,而是同一个神的不同显现;蕴含在天主与耶稣身上的“同一个神”就是“道”;天主正是凭借着道的分离实现肉身化,“道”把圣父与圣子连为一体。这里自然还涉及一个问题:天主为什么要道成肉身的耶稣呢?因为道的肉身化使天主具有耶稣的人格和人形,这样人们可以通过耶稣的言行事迹来认识天主。

以上两种类型的解释并非截然分立的,都可见于基督宗教的经本与教义阐释之中,但教会与普通教徒对于它们的态度却是有差异的。“感孕说”由于更符合普通教徒的认知习惯与信仰心理,因而比较容易被他们理解与接受,但是也容易使基督宗教受到“迷信”、“巫术”等名目的指摘,因此历来为教会所强调的是“道成肉身”论。但对于普通教徒而言,后者则由于其说理过于玄奥,即使是深受基督宗教信仰传统熏陶的西方教徒,他们能不能按教义规范性地表述“道成肉身”的理论似还值得研究,更无论缺乏启示神学思维训练、以形象思维见长的中国教民了。①西方基督徒的信仰心理与中国民众的信仰心理存在着诸多相通或相近之处,如功利心理就并非为中国的善男信女所特有,西方民众的信仰同样具有功利性,而以往研究对中国民众信仰的功利心理的强调则易于导致我们将其看作是中国民众信仰的特征。英国伯明翰大学神学院的院长Martin Stringer博士对西方普通教徒所作的调查更坚定了笔者的这一看法。就笔者目前搜阅到的记述基层教民的相关资料而言②如:《献县教区义勇列传》,河北献县教区1935年编印;《拳时北京教友致命》,北京救世堂 1920-1927年陆续编印;程歗 1988年天津市王口镇团结村天主教民调查笔录(未刊稿);程歗1994年福建莆田县民间文化调查笔录(未刊稿);(日)《近代中国の社会と民众文化》(海外学术研究课题),1990年;Chine et Ceylan-Lettres desMissionnaires de la Compagnie de Jésus(Province de Champagne);Bays,Daniel H.ed.Christianity in China:from the eighteenth century to the present,Stanford,Califonia:Stanford University Press,1996;Wang,Xiao-qing.“Staying Catholic:Catholicism and Local Culture in a Northern Chinese Village,”Ph.D.Dissertation, University ofNotre Dame,2004.,从中很难发现“道成肉身”论的影子。那么,中国教民如何理解耶稣的降生呢?

二

我们似乎可以抓住“童贞玛利亚受圣神感孕”这条线索。因为:第一,在天主教原义之中,无论是从自然神学还是从启示神学的角度,“童贞玛利亚受圣神感孕”均被看作一个事实,它是建立普适性的耶稣信仰的起点。第二,在中国传教史上,“圣神感孕”一直是卫道、反教、仇教的士大夫攻击天主教的一个重要的靶子。在士大夫反教言论以及血亲至上等思维传统的影响下,一般民众对耶稣的降生及玛利亚的童贞或不置可否或深露鄙夷,但与此形成对照的是,在关于入教民众对耶稣教义的考证与思索的记载中却很少看到类似的质疑。本文既然探讨的是教民的信仰,对由此现象而引发出的问题就不能避而不谈,即:作为乡土民众的一个组成部分,教民为何能够摆脱周边反教言论的影响以及日常生活逻辑的规束,接受“童贞玛利亚受圣神感孕”的宣教?在基督宗教关于耶稣降生的教义中,历史与信仰、神性与人性相互夹杂,从而使教义本身确实显出争议,并且不符合生活的常识。但是,教民为什么就能够不受影响?是教民过于迟钝还是士大夫过于敏感?答案也许还是需要到中国自己的文化传统中去寻找。

“圣神感孕”实质上是感生观念的一种反映。感生观念是世界上许多民族在早期阶段都具有的一种观念,它促生了丰富多彩的在民间广泛流传的感生神话。直到科学昌明的今天,人们依然无法摆脱它的影响。人们通常都有这样一份情结,即希望那些普遍受到人们尊崇的人物具有不同寻常的出生经历,即使事实上没有也愿意编织塑造出来。这可以说是遗存在人类心理深处的感生观念和神圣崇拜的一种反映。中国的感生神话同中国的文明一样悠久丰富,《诗经》中就有“天命玄鸟,降而生商”与“姜嫄履迹生后稷”的神奇故事。汉代纬书中,史前英雄人物如黄帝、炎帝、尧、舜、禹等也莫不是感天而孕,感天而生的。这些神话在《帝王世纪》、今本《竹书纪年》、《补三皇本纪》、《路史·后纪》中都有记载。感生神话并不仅限于这些远古始祖,历代的帝王将相以及民间流传的神祗、英雄在出生时也几乎都伴有各种奇情异象,标明他们的来历非同寻常。除了感生神话,在中国民间还广泛流传着关于神灵投胎转世的多种传说。中国几大古典名著中的主角——一百单八将、唐三藏、贾宝玉及其女儿国等等,都不是凡夫俗子。他 (她)们都是出于降善惩恶或为经磨历劫的需要而自神界降落人间。而被借胎的主要角色,也往往是母而不是父 (如三藏的母亲满堂娇)。正是由于这些神话、传说的深远影响,对于一般民众说来原本陌生的天主降生成人的教义也未必那么匪夷所思、不可理喻了。

但是,值得一提的是,对于“童贞玛利亚受圣神感孕”教义与中国民间流传的感生神话及神灵转世传说之间的复杂的文化联系,学界却似乎没有给予重视。个中原因较为复杂,如缺乏确切的资料支持;缺乏对教民耶稣信仰的系统探讨,尤其是薄弱于对信仰起点的探讨;但至为关键的原因却很有可能是由于研究者在某种程度上受到了自明季以来的士大夫反教思维模式的局限。明中末期至晚清的反教言论的制造者以士大夫为主(进入晚清以后,下层士绅和教门会党的作用凸显出来),坚守“理真道正”的士大夫们对耶稣的降世发出如下种种诘问,如玛利亚如何能够在保持童贞的情况下生下耶稣?天主为什么不用他的全知全能来阻止邪恶和苦难,却要经由耶稣降生成人受苦受难,从而不是以惩恶泽善而是以卑贱自残的方式显示自己?诸如此类的问难,其起点和核心恰恰是“圣神感孕”的主题,因为在这一主题中,士大夫们自认为掘出了最能证明耶稣信仰为谬的证据:在天主教义中,玛利亚为“童贞女”的含义是,不仅在感孕耶稣之前而且在产下耶稣之后,都始终保持童贞,而在士大夫们看来,这显然违悖日常生活的经验逻辑,不可能是“事实”。在血亲至上、宗法至上的传统中国,承担宣教传统伦理观的士大夫,不可能理解玛利亚“圣神感孕”神话中所包含的宗教哲理:耶稣不仅没有国籍,也没有血缘,他不偏爱任何一个民族或亲人,只持有普世主义的布道精神。这种宗教理念显然是在中国士大夫的思考方式之外的。而按照这种对两性关系是否正当极度敏感的思考方式,玛利亚受“圣神感孕”只能被解释为不过是天主教为遮盖耶稣是“私生子”这一不光彩的事实而有意制造的遁词。耶稣既然是卑贱的“私生子”,而且毕生坎坷、死于“王法”,那么,以耶稣为“救世主”的教义岂不荒唐无稽?

士大夫们的这些言论确实揭示出了基督信仰与中国传统文化之间的内在冲突。但对于研究者来说,这些言论的价值不仅在于提醒我们要注意到这一冲突所导致的信仰障碍,同时,更要突破由于对冲突的过分强调所造成的遮蔽,从而去关注蕴含于冲突之中的某些相似性与融合点,并由此对中国教民的信仰状态及中西宗教文化交流的可能性展开全面的辨证的考察。前面所说的“局限”恰恰就是因为未能做到这一点。有些研究者在以士大夫们的言论为参照去研讨相关专题时,常常会不自觉地将士大夫的观点加以泛化、普遍化,以致忽略了对士大夫以外的其他群体以及正统文化之外的其他文化因素作出更为深入细致的考察。柯意霖在《晚明基督论》中的结论也许可以作为一个例证。他认为,“中国传统和文化中的某些内容对理解和接受耶稣造成严重障碍”,甚至总结了基督与中国相遇的一些文化困境①[意]柯意霖:《晚明基督论》,王志成、思竹、汪建达译,成都:四川人民出版社,1999年,第 372-375页。。但柯所考察的中国文化传统实际上指的是以士大夫为代表的正统文化,他所说的文化困境也是以士大夫的疑惑与忧虑为依据的。如果他将视角加以扩展、进而转向乡土教民,也许会发现,他所认为的文化困境及其导致的信仰障碍并非一种必然或绝对会发生的现象。

根据相关资料,与坚守“理真道正”的士大夫不同,乡土教民对耶稣的降世与神性的教义一般都没有如前者那样发出种种诘问。究其原因,似乎不应该忽视民间流传的感生神话及神灵下凡投胎传说的影响。因为这种主要流传于乡土社会并为一般民众所喜闻乐见的神话,它们与“圣神感孕”及天主降生成人之间的相似性使其起到了一种嫁接作用。如果平民百姓出于各种动机而要求皈依,那么,作为信仰的重要起点的耶稣降生教义则可能由于感生神话的缓冲和皈依要求的迫切而被平衡,甚至还可能由于“圣神感孕”的新奇而被进一步拉动。因为在怀有信仰情愫的教民眼中,史实与神话具有相同的价值。而且,无论是中国本土的感生神话还是童贞玛利亚的“圣神感孕”,它们的目的主要不是由降生的神性而去论证耶稣等降生者的神性(基督宗教甚至明言不应该这样做),而是倒过来论证:因为降生者具有不同于凡人的神性,那么,他们应该也完全可以以不同于凡人的方式进入世界。因此,对教民来说,“童贞女玛利亚受圣神感孕生下耶稣”就像民间神话传说中的引子或楔子,有了这样一个引子或楔子,耶稣的故事才臻于完整,对耶稣的信仰也才显得可靠。

三

中国民间的感生神话与“圣神感孕”说虽然有着大体相近的情节,但仅此似乎并不足以消泯后者与中国文化传统之间的分歧,更何况二者之间并非完全相合,亦即在关键性的童贞问题上仍然存在着差异。只是这一差异似乎不仅没有成为教民信仰耶稣的障碍,反而成为一个潜在的阶梯,引导他们坦然接受“童贞玛利亚受圣神感孕生下耶稣”之说,同时又使他们作出了某种偏离于天主教原义的理解。在天主教原义中,“圣神感孕”强调的是玛利亚的童贞,玛利亚受圣神感孕生下耶稣之后仍然保持着童贞女的状态,由此有意识地杜绝阴阳和合的常识和血缘的亲疏关系对天主至上性、普世性的侵犯。而在中国的感生神话中,与无形无像的圣神不同,令女性感生的通常都是含有阴阳交合象征意义的具象化的神物,如华骨氏履之而生伏羲的“大迹”。所谓“大迹”,就是大足印。足,一直被视作男根的一种象征。因此,所谓“履大迹”就是与男神交媾。再如附宝感生黄帝的“雷电”、女登感生炎帝的“神龙”、女节感生白帝的“流星”、女枢感生颛顼的“瑶光”,以及女狄吞而生夏禹的“月精”、简狄吞而生商契的“玄鸟之卵”等等,它们与“大迹”一样,也都被作为男神符号以及男女交媾之行为的象征①吴天明:《中国远古感生神话研究》,《江汉论坛》2001年第 11期。。由此可以看出,与天主教的“圣神感孕”说不同,母亲与童贞的逻辑关联不仅不是中国民间感生神话的主题,相反,这些神话自身蕴含的阴阳和合的逻辑还潜在地否认了这一主题。中国乡土教民对玛利亚的称谓,通常是“娘娘”或者“圣母”,而不是“贞女”、“圣女”。这类中国式的符号表明教民们倾向于玛利亚是一位圣洁的“母亲神”,而未必有明确的“处女神”意识。中西信仰的这一微妙的差异有没有导致教民的内心冲突尚不能确定,但根据传教史所反映的事实,即使有冲突它也没有发展成为一种公开的心理对抗甚至敌视,因为这一逻辑毕竟只是潜存于教民的心理之中,而且信仰的力量会使教民自觉或不自觉地在知性与感性的矛盾中做出调和、达成妥协。圣母的母亲神形象可以看成是这一调协的产物。正是由于感生神话所蕴含的阴阳和合观念的先在影响,教民似乎淡化了对玛利亚毕生童贞身份的认知而凸现出母子式的家族意象,他们由圣母及中国传统的孝亲伦理观念接近耶稣,从而对耶稣的本性及其与天主的关系也作出了独具特色的理解。

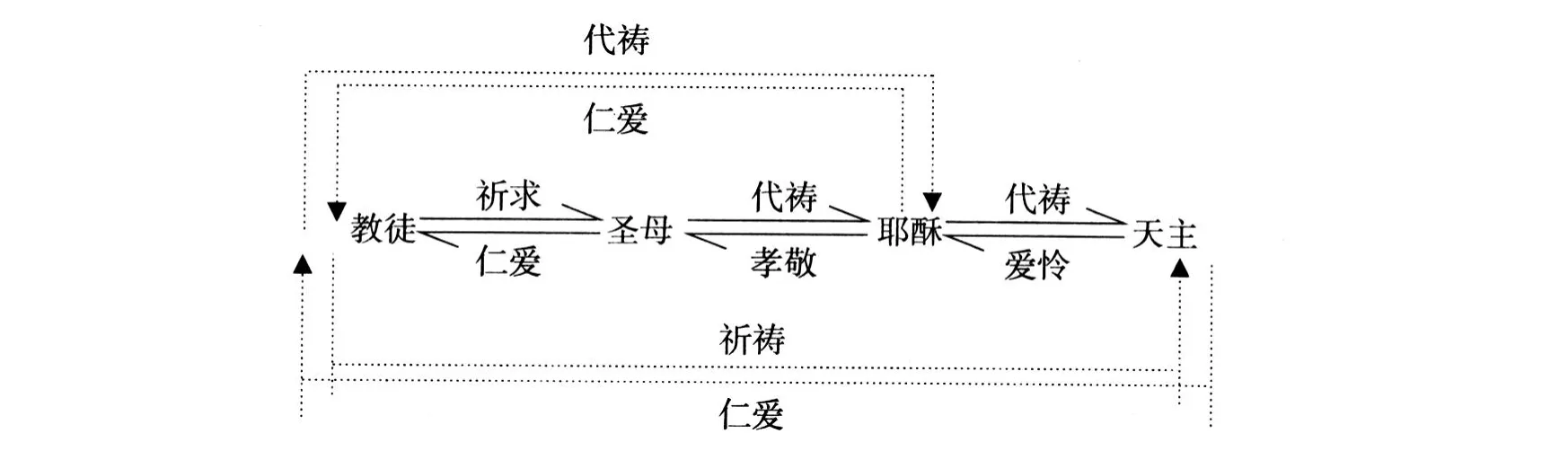

内在的本性终究要依托于外在的身份来展现。在天主教义中,尽管有“道成肉身”和“三位一体”等玄奥的神学理论,但关于耶稣身份的界定却始终不变:“天主之子”和“玛利亚之子”。这是两种不同的身份,揭示耶稣具有两种不同的性质:(1)天主之子——神子——神性;(2)玛利亚之子——人子——人性。这两种身份有一个潜在的伦理逻辑链:在子一边,耶稣一生的行迹都是为了荣耀其父天主,恰如耶稣自言:“予非求我荣,盖惟求圣父之荣也”②《玫瑰经义》,上海:上海土山湾印书馆,1935年,第 37页。;在父一边,耶稣乃快其意悦其心受其怜的爱子,又如耶稣所说:“谁爱我,我父也必爱他”(《圣经·新约》,若望福音 14:21);在母一边,耶稣为玛利亚之子,信徒们由崇尚玛利亚而接近耶稣,因为“母亲的话儿子一定会听”。这样,伦理亲情链中的耶稣神功的显示轨迹表现为:

事实证明,形象的身份比奥涩的教义更能促进中国教民对耶稣本性的理解。就教民对耶稣的称呼、祈求来看,他们信仰中的耶稣的身份可以概括为“神之子”,这与天主教的原义既有联系又有区别。“神之子”中的“神”是比唯一神相对更为扩展的观念,它不再如原义中的“神子”之“神”独指天主,它还包括圣母。天主教原义中的圣母本身并不是“神”,她的神功来源于她的有效的向天主和耶稣代祷的能力,但是,当圣母崇拜在中国的教民群体中确立起来之后,这种神功的源头渐渐显得不那么重要了,中国教民看重的是圣母崇拜这一结果。在他们的心目中,规范性教义里不是“神”的圣母往往演变成为仅次于天主的第二位神,天主与圣母的带有模糊性的组合在某种程度上似乎也符合中国传统的阴阳和合的思想。由此,天主教原义中由儿子来追认母亲的逻辑在实际的信仰中也正好颠倒过来,耶稣从天主那里承袭来的神性转移到了圣母身上。这样,“玛利亚之子”就转变为“圣母之子”。或者说,与原始教义中“玛利亚之子”的“人子”内涵不同,“圣母之子”的内涵与“天主之子”趋同,即“神子”。“玛利亚之子”——“人子”向“圣母之子”——“神子”的转变最终导致耶稣身份的变异——“神之子”。

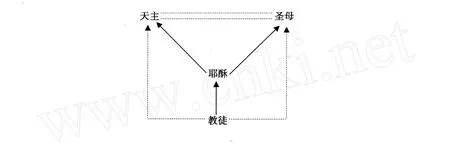

这样,中国乡土教民信仰中的耶稣形象发生了两种微妙的变化:(1)他被个体化、亲子化,或者说,耶稣本来与天主合一的神性被分割为父与子分具的神性;(2)圣母从西方教义和教徒信仰中确认的人上升为神,从神像、祷言等符号看,圣母的地位甚至高于耶稣,至少,要比耶稣更深入人心①以《致命》为例,根据笔者的初步统计,在其记载的“神迹”中,圣母神迹最多,有 12例;天主神迹 7例;圣物神迹 4例,圣衣、圣水、圣牌和十字架各1例;天堂神迹7例;致命教徒显灵神迹7例;关于耶稣的神迹只有3例,其中真正直指耶稣的只有 1例,唱主角的还不是耶稣而是圣母。另参程歗、谈火生:《灵魂与肉体:1900年极端情境下乡土教民的信仰状态》,《文史哲》2003年第 1期。。与上述西方的线形信仰亲情链相比,中国教民的信仰逻辑似乎呈现为一种层次性的结构:

可见,由于中国传统孝亲伦理观念的渗入,耶稣的神性在一定程度上被削弱。虽然中国乡土教民在宗教仪式上也熟习“皇皇圣三,又一非二”②《拳时北京教友致命》卷二,北京:救世堂编印,1920-1927年,第 78页。的经文,但他们对耶稣降世及其神性的体认可能有其自身的逻辑,即将耶稣放置到由天父、圣母和圣子组成的信仰体系之中,而非教义宣扬的圣父、圣子、圣灵的“三位一体”。