李斯特钢琴套曲《旅游岁月.瑞士篇》诗境分析

《旅游岁月》是李斯特旅行年代中创作的优秀的钢琴音诗,这部佳作共分三集,瑞士篇是他1848年—1854年创作的第一集,作品用双重视角表达了自然:外界的自然和人内心的自然(通过描写客观事物的自然状态,隐藏着对人性内心世界最深层次的刻画)。作品体现出作曲家的人文气质以及他在旅行中的感受和敏感性,这与后来斯特拉文斯基、毕加索等所反映的人格特征有某种接近和类似的地方,即非常重视印象感受。整部作品表现了典型的浪漫主义情感,且蕴涵着李斯特个性化的诗意,充满了诗情画意的气息,呈现出神圣、浪漫的诗境。

作者创作思想分析

1.思想的根基

活经历的增长,思想的不断成熟是李斯特艺术创作不断成熟的重要的根基。生活给李斯特带来的困苦促使他对人生的思考。16岁时的李斯特失去了在培养他方面颇有远见的父亲亚当·李斯特。这是李斯特人生经受的第一次重大打击。在失去父亲以后的一段岁月中,李斯特既要养活自己又要供养刚刚来到巴黎的母亲,生活上的操劳也使李斯特精疲力竭。他目睹人民在忍饥受寒,感到社会的不平,他开始认识到他曾经向往的资产阶级贵族生活的丑恶本质,在上流社会只把艺术作为寻欢作乐的一种方式,艺术家为了迎合他们而追求一时的成功。李斯特被各种生活现实折磨着。

在李斯特陷入阴郁和愤世嫉俗情绪里的这一时期,他又遭受了第二次重大打击。李斯特与贵族学生卡洛林娜·圣-克里克真挚地相爱。但是由于李斯特出身平民,而卡洛林娜出身名门闺秀,李斯特第一次热烈的爱情就这样破灭了。残酷的现实震醒了李斯特。他无法忍受等级的偏见和贵族的傲慢狂妄,本来已沉重的心情达到了绝望的边缘。

在李斯特人生的成长时期,这两次打击使得李斯特开始学会思考,对世界全神贯注的思考:社会不平等的原因在哪里;一个真正的艺术家道路在哪里等一系列问题。这一时期是李斯特思想成长的里程碑。李斯特苦苦地开始从宗教、哲学、文学等领域寻找答案,思想从此开始走向成熟,这使他在今后的创作中不断赋予了深刻的内涵。

2.宗教的影响

宗教的影响赋予了李斯特《旅游岁月·瑞士篇》以神圣、纯净,令人向往的意境。李斯特最早受到宗教的影响源于他的家庭。李斯特的父亲亚当和母亲安娜都是虔诚的天主教信徒。宗教这种庄严、肃穆的气氛对年幼的李斯特有着强烈的影响,优美的宗教歌曲如甘露一般润化了他的心灵,宗教那种献身、积德行善的精神渐渐地在他幼小的心灵中深深扎下了根。这种善良一直指引着李斯特后来的生活,李斯特始终象神父那样宽恕他人,他热爱大自然,热爱一切,在他一生中似乎不存在仇恨。尽管肖邦对李斯特创作的态度较冷淡,但李斯特仍然极为推崇肖邦,时常当众称赞他。对于只在李斯特有用时才效忠,无用时则弃他而去的瓦格纳,李斯特却仗义疏财,有求必应。在李斯特一生中,举行了无数次义演,无偿地捐助那些需要帮助的人们。这种高尚情操表现在李斯特《旅游岁月·瑞士篇》中的是一种远离世俗的圣洁和博爱的精神。

然而李斯特的思想并没有完全受宗教的支配,在李斯特第一次恋爱失败时,他一时间放弃了钢琴,整日埋头于圣经,或是狂热地在教堂祈祷,决定献身于宗教。因为他觉得只有在上帝面前,才能人人平等。他在音乐界中也销声匿迹了。在这一思想危机时期,他崇敬的年长的朋友,拉梅内神父启发了他,他给予李斯特的不是通常在教堂里听到的讲道,他认为宗教不等同于教会,应该是把天主教教义与法国政界的自由主义结合起来,以此来推动社会的改革。这给了李斯特极其深刻的启发,1834年李斯特在论文《论未来的宗教音乐》中,特别强调了“人道主义的音乐”这个观点,他认为新型的宗教音乐的灵感应该来源于上帝和人民。这种思想体现在他作品的宗教因素中。

3.文学的渗透

文学的渗透对李斯特《旅游岁月》(瑞士)诗境形成有着重要的作用。十九世纪艺术家很多都从文学上得到灵感。对于李斯特来说,《旅游岁月》(瑞士)直接得益于三部作品:乔治桑的《一个旅行者的信》、拜伦的《恰尔德·哈罗德游记》、塞南古的书信体《奥培曼》,这三位文学家作品中的主人公对现实的不满,对自由热爱的心境,使李斯特产生了共鸣。他和情人玛丽顺着他们的足迹在瑞士全境游历,并且从中得到灵感,创作了《旅游岁月·瑞士篇》。

李斯特深厚文化修养的形成是一个相当复杂的过程。李斯特在人生受到打击时宗教给了他安慰,然而他不满足教会提供的答案,力求用丰富的阅读来补充自己的不足,他的创作思想受到从浪漫主义保守派到进步浪漫主义思想的影响。其中,夏多勃里昂和拉马丁对李斯特的影响较大。夏多勃里昂对大自然充满诗意的描写,和富有哲理的幻想吸引着李斯特,他善于拨动人类心弦,所表现诗一样的情境对李斯特有着很深的影响,如《雷涅》、《阿达拉》、《勒内》等作品。拉马丁的文学作品在超然忧郁的情绪里找到了对生活烦恼的解脱,这与李斯特产生了共鸣。在拉马丁《沉思集》、《新沉思集》、《苏格拉底之死》等作品中,用优美的语句来阐述思想,这种诗意的美好的表达方式,充满了温柔甜美的赞美与爱,对李斯特来说这是一种艺术。拉马丁理想中的“诗与宗教的和谐”,就是人与自然、与上帝奇妙造物之间的和谐,给了李斯特深刻的启示,这种宗教观也在李斯特的创作中得到生动的体现,如《旅游岁月》中的《婚约》、《日内瓦之钟》等。

李斯特同保守浪漫主义者的接触是始于对人生哲理的探求,随着1830年反对反动和反革命的运动蓬勃高涨,李斯特逐渐接触到了波尔·路易·库利耶的政治小品文,贝朗瑞名闻一时的战斗篇,空想社会主义、特别是圣西门学说,这使李斯特怀着以前所未有的热忱,毅然加入了民主的阵营。在这一时期,拜伦、卢梭、雨果爱好自由的思想在他的日常生活中越来越有影响。拜伦《唐·璜》等许多作品中都表现了对自由的向往,以及善于触及人们心灵的表现手法对李斯特有着很深的影响。雨果关于事物是运动发展的哲学观、对社会乐观的态度,对自由、进步、正义、博爱的热爱,对创作艺术新原则的追求,对自然的崇拜,这些都与李斯特的思想产生了共鸣。雨果的诗《来自山上的声音》和李斯特根据这首诗所创作的同名交响诗就表现了这种对比,在李斯特《旅游岁月》(瑞士)中的《华伦斯达特湖畔》所表现的宁静湖水和野蛮世界的对比也正是这一思想的写照。李斯特一直受到雨果的影响,那就是:艺术中没有规则,只有大自然永恒的旋律。

4.创作的背景

创作背景是作品的诗意形成的直接因素。作品描写了大自然在各种时空呈现出来的美,这种美一方面的的确确是瑞士大自然风光的美,另一方面在这种美的深处也隐藏着李斯特内心一种复杂的感情,是李斯特心境的写照。

1833年李斯特认识了玛丽·达古伯爵夫人,爱情的激情使得他们避开世间种种束缚,愉快的离群索居,也带给了李斯特最平静、幸福的时光。大自然的美,在李斯特看来是一种没有人性污染的美,是人们内心都可望而不可及、远离世俗的美,是一种神圣的美。这种爱情的幸福和大自然的亲近形成了李斯特当时的那种心境。

当然李斯特和有夫之妇的玛丽夫人这一结合在当时招来了种种谴责。社会舆论甚至教会都给他们巨大的压力。这种世俗的谴责和压力也是李斯特难以面对的,旅居带有一种逃避现实的心理。对大自然忘我的热爱,对自由的描写也是李斯特不愿面对社会种种复杂框架约束的表现。因此在作品中也体现出李斯特对自然和人的思考,从而使得作品的诗境赋予了深刻的内涵,而不仅仅是单纯的风景描写。

作品诗境分析

在作品中,李斯特把对自然的感受用音乐语言记录下来,在音乐诗境的表现中采用节制而巧妙的原则,丝毫不作无用的夸张。

1.以诗歌作序

在作品诗境的表达中,李斯特结合了文学的手法?熏直接引用了拜伦、席勒、塞南古的诗句来作序:在《在喷泉边》引用了席勒的诗句:“……年轻的充满活力的大自然的游戏开始了……”①,这预示了充满活力的大自然的情景;在《华伦斯达特湖畔》、《暴风雨》中,也都以拜论诗句作序。为了增强诗境的表现,李斯特在《奥伯曼山谷》用了拜伦和塞南古两人的诗句来作序。在篇幅不大的《乡愁》中,李斯特引用了塞南古长达近千字的散文来作序,可见在李斯特的创作中,特别注重艺术门类的相通之处,借助文学艺术来增强诗境的表达。

2.诗境表现中的曲式结构

整套作品中,第一首《威廉泰尔教堂》、第二首《华伦斯达特湖畔》、第五首《暴风雨》、第七首《牧歌》都采用了单三部的曲式。第四首《在喷泉边》采用了带有变奏性的单三部;第三首《田园》变化反复非再现性单二部;第八首《乡愁》带反复的单二部;第九首《日内瓦的钟声》复二部。只有在第六首《奥伯曼山谷》中为了对奥伯曼山谷的描写表达一种哲学般的思考,采用了较为少用的四段式ABCD,并采用主题变形的手法。主题经过思辨、发展,最后推向全曲高潮。

3.丰富的调性

在这部作品诗境的表达中,调性无疑是给作品带来了丰富色彩效果的重要因素。从整套作品来看,为了表现不同的标题形象,九首作品大多使用了不同色彩的调性。从单个作品整体结构、段落来看,调性在作品中犹如调色板调出斑斓的色彩,而色彩的变化推动了意境的转换。例如《暴风雨》中第一部分c小调转入中段升F大调随后又转入E大调,调性的转变将暴风雨的力量不断加强积累。为了音乐表达的需要,作品中采用了乐句间的调性变化,例如《乡愁》,第20至23小节升g小调,转换至24、25小节升C大调,26、27小节又回到了升g小调,仿佛有一种忧郁、伤感的思

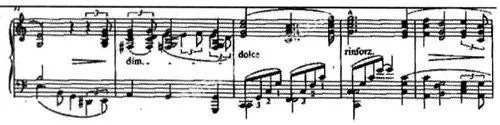

念,浮现过一缕对故乡甜蜜回忆的思绪,瞬间又回到了思念的感叹中。还有些地方采用了乐句之中的调性变化,例如《奥伯曼山谷》,第1至第4小节乐句从G大调进行到g小调,这里乐句中的调性变化使音乐表现出一种带有逻辑性、

思辨性,富有哲学般深沉的思考。(见谱例1)

谱例1

4.富有色彩的和声

李斯特对和声的使用在诗境的表现中也获得了很好的效果。他以音乐表达为出发点,强调色彩的效果。我们可以在他作品中看到他采用了各种变化和弦、附加音和弦、外音和弦使色彩更加丰富,情绪更加复杂,心理刻画更加微妙,增加诗境的表现。例如《华伦斯达特湖畔》,第53小节开始,降A大调属和弦变化的连接,在半音线条中柔和的进行。左手和弦分解的底音:G—升F—还原F—降F—E、右手的装饰音:降B—还原A—降A,最后抵达属和弦的相对稳定感。仿佛使我们看见了湖面上一层一层荡漾开去的波晕,色调

在朦胧的背景中柔化,产生了意犹未尽的感觉。再如《暴风雨》中,为了描写暴风雨形象中轰隆愕人的雷鸣,李斯特多

处使用外音和弦,使和声色彩异常浓烈。(见谱例2)

谱例2

5.巧妙的织体

在这部作品中,李斯特在织体写作上毫无浮夸的成分,织体所采用的形式都是建立在诗境表达的要求上。如:《华伦斯达特湖畔》织体的写作,左手一直保持和弦分解的先下行后上行的织体。右手始终采用波浪式的歌唱旋律音型。简单的织体描绘出质朴的意境。毫不做不必要的音响处理和不必要的音域扩展。根据诗境表达的需要,李斯特在织体上采用了一些十分简洁而又巧妙有效

的手法:

(1)大量震音的运用。在这部作品诗境的表现中,不同程度地运用震音,描绘和烘托出气氛。例如《威廉泰尔教堂》第21至40小节,震音由钢琴在很弱的力度中奏出,具有很强的描绘性,使教堂空灵的背景栩栩如生。在

《暴风雨》中,震音很好地表现出暴风骤雨的气势。还有在《奥伯曼山谷》中,大篇幅的震音使用、不同力度的变化和

不同音域的运用,将山谷起伏连绵、变化无穷的形象刻画

得惟妙惟肖。

(2)八度音程的使用。旋律中隐藏着的八度:例如《华伦斯达特湖畔》第5至12小节,右手小字一组的降E和小字二组的降E构成的八度音程,不断交替出现,使优美歌唱的旋律有一种空灵的色彩,如天堂之音般的纯净,达到拜伦诗

中与污浊世俗相对照的寓意。

和弦分解中隐藏的八度音程:例如《威廉泰尔教堂》第13小节,左手和弦的分解所构成的八度音程在音乐进行中,达到了一种动力的效果,推动音乐进一步发展。(见谱

例3)

谱例3

连续八度音程分解的运用:例如《在喷泉边》第41、42小节,右手连续的八度音程分解,形象地描绘出喷泉水花四溅,晶莹剔透的情景。

旋律的八度音程化:例如《华伦斯达特湖畔》、《日内瓦钟声》等作品中旋律的八度音程化起到了一种优美、开阔、明亮的作用。在《暴风雨》中,较多地使用八度旋律使作品具有疾风暴雨般浓烈的色彩。

(3)延长记号运用。实境的描写。这里所谓实境是指在整首作品的意境表现中,客观存在音响的部分。延长记号对其中的音符的延长,使所描写的意境得以伸展。例如《乡愁》中第1至第3小节,引子模仿高山号角的旋律在小调上忧郁地奏出,把我们带入思乡的情怀中,而延长记号在旋律逐渐低落的最后一个音符上的运用,仿佛高山号角余音

缭绕,将乡愁的意境得到充分地伸展和表现。

虚境的描写。这里所谓的虚境是指在整首作品意境的表现中,客观上不存在音响,但从整体看仍然具有表现意境作用的部分。分两种情况:第一种是在休止符上,第二种是在音符之间。虚境描写中延长记号作用有:第一,充分延长之前实境刻画中的意境,虽然此时客观上不存在着音响,但是由于之前实境刻画的音响刚结束,延长记号的使用令我们在心里产生意犹未尽的感觉。例如《奥伯曼山谷》第28小节、第31小节的延长记号。(见谱例4)

谱例4

第二,巧妙地起着意境转换的作用。例如《乡愁》第25小节,休止符在音符之间。打破了小节内节拍的限制,巧妙

地起了意境转换的作用。

在对《旅游岁月》创作思想和诗境的分析中,我们洞悉了李斯特创作思想的根源,在作品中我们也很难看到他过于浮夸的笔墨。从曲式方面看,他并没有故意营造复杂的结构,而是根据对音乐形象刻画的需要,建立曲式框架;在调性和和声方面,他以音乐表达为目的,注重和声的色彩,而不故弄玄虚;从织体看,他在很多方面都采用节制的原则,毫不做无用的浪费,运用巧妙的手法,寥寥数笔,却又将浪漫主义的诗境表现得细腻而又淋漓尽致。

这正体现了李斯特绚丽夺目的辉煌技巧难以掩盖住的最

终创作追求:音乐性。

参考文献

[1]布鲁斯·莫里森著,赖慈芸译《李斯特》[M],江苏人民出版社,1999年版。

[2]Liszt.Edited by, Imre Sulzok and Imre mez《Années depélerinage》[Z].Editio Music Budapest.1976年版。

[3]保罗·亨利·朗著,顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀译《西方文明的音乐》[M].贵州人民出版社,2001年版。

[4]米尔斯坦《李斯特青年时代艺术观点形成的探索》[J].《音乐译文》III,1980年版。

[5]亚科夫·米尔什坦著,张玉芝译《李斯特》[M].人民音乐出版社,2002年版。

[6]刘鸣九《法国文学史》?眼M?演.人民文学出版社,1981年版。

[7]阿尼克斯特著,戴镏龄等译《英国文学史纲》[M].人民文学出版社,1980年版。

①原文为:“In suselnder Kühle, Beginnen die Spiele ,Der jungen Nqtur.”Liszt. Edited by, Imre Sulzok and Imre mez《Années depélerinage》[Z].Editio Music Budapest.1976,p8(陈沛译)。

陈 沛 杭州师范大学钢琴系讲师

(责任编辑 张萌)