好雨知时节

由俞玉姿、李岩主编,南京师范大学出版社2008年出版的《中国现代音乐教育的开拓者陈洪文选》(以下简称《陈洪文选》),是一本特点鲜明、目的明确、图文并茂的好书,全书60余万字。其中包括珍贵历史图片70余幅及五大板块:一、音乐思想;二、音乐教育与音乐生活;三、音乐家及作品研究;四、发刊词、序言、编后记等;五、其它。

一

《陈洪文选》显著特点之一,为“新出土”,资料丰富、翔实。读罢这些文章,我们对陈洪先生音乐思想中的唯物主义基础、中国乃至世界无产阶级革命阵营中的普罗文艺,特别是其中对艺术宣传功能、武器功能、普及功能及文艺来自大众又为大众服务等诸多倾向的有意识地运用和提倡,有了一个崭新的认识。由此,使我们得以对长期以来业已形成的陈洪先生是“艺术与抗战无关”——艺术脱离政治的鼓吹者这一错误观念进行反思,提供了一些有力依据。甚至可以这样说:颠倒的历史,有可能在我们这一代再重新颠倒过来。

众所周知,上述对陈洪先生的不实之词,业已成为写进历史教科书的错误史实,这一现状,至今令正直的音乐史学家及广大的史学工作者不满,并成为亟需改变的史学现状之一。虽戴鹏海先生极力呼吁,并在多种场合、地点表达了他本人修正此错误史实的强烈意愿,还专此以《还历史以本来面目——20世纪中国音乐史上“个案”系列之一:陈洪和他的〈战时音乐〉》(戴鹏海2002:79-88)为题,火力集中地发表了他个人的看法。

但问题是,一些人的观点与历史的史实不符!因陈洪绝不是一个“想逃避现实的人”。从另一篇“新出土”文章中我们得知,他参政、议政的意识非常强烈!在离“七·七事变”爆发前四天发表的《广州市第一届音乐座谈会宣言》中,陈洪说:“以前的音乐家们,都是很安静地生活着,但现在的波浪袭着我们的国土,敌人的刺刀快到我们的心坎,我们再不能安然做梦!时代需要我们,中华民族需要我们!从今天起,我们要团结起来,在民族复兴的大运动里,在统一政令之领导下,向着我们共同的目标,完成我们音乐界的时代的使命。”(1937:53)这些激昂的言辞,使我们无论如何也不能将他与所谓“逃避现实的人”划等号!

其次,陈洪应萧友梅之聘任上海国立音专第三任教务主任之日,在“七·七”事变后,“八·一三”事变前十二天的1937年8月1日。《陈洪文选》首登的《我们要有与国立音专共存亡的决心——记抗战前期萧友梅的得力助手陈洪先生》一文的作者黄旭东先生认为:爱国敬业的陈洪先生“在抗战局势异常紧张、民族生死存亡的关键时刻,只身来到国立音专所在地上海。而这个时候,不少人正相反地想方设法避开战火,离开上海前往内地,或投奔其它地方谋求生路、出路。陈洪就是由此开始,在极端险恶的环境和十分艰苦的条件下,主持着国立音专的教务工作,与萧友梅风雨同舟、生死与共、携手并肩、坚持办学,成为萧友梅最得力的助手、行政和教学的骨干,国立音专的台柱子。”(2008:329)在这一时期陈洪主编的《音乐月刊》中,萧友梅在《发刊词》中说:“在此非常时期,必须注意利用音乐唤起民族意识与加强民众爱国心。”(1937:457)陈洪则说:“在战时,社会意识单纯化了,集中化了,各人内心最大的愿望是把敌人打败。如何把敌人打败成了全国一致的问题。战时音乐也自然需要反映这种特殊的社会情况。强调抗战情绪的将成为主要的音乐,与抗战没有直接关系的纯粹主观的音乐变成次要……”(1937:58)这些行为与言论,再次与“逃避现实的人”相左!陈洪实际已经走到了抗战的前沿阵地,在风雨飘摇的上海,在极其险恶的环境下,在“八·一三”的战火已经弥漫于上海的大街小巷之时,与萧友梅先生一起想方设法坚持办学,并保住国立音专这块民国时期音乐界的“金字招牌”,这本身就是一种爱国行为!

二

《陈洪文选》的重头戏,是陈洪先生对中外音乐家及其作品的研究部分,特别是他对贝多芬、马勒的研究,是西方音乐史研究的重要学术成果,而学术界委托他撰写1982年版《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》中“贝多芬”条目,表明了对他研究成果的重视。在一定程度上,也是陈洪先生贝多芬研究的权威地位的显现。

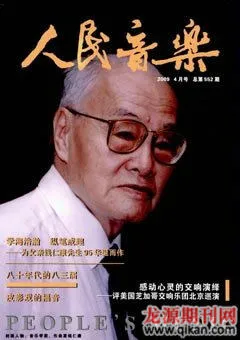

但陈洪先生对马勒的研究,却被学术界忽略了。早在1982年,陈洪对至今仍有疑团的马勒《大地之歌》歌词来源问题,已经做了考证,并将其研究成果,发表于《人民音乐》第2期上。陈洪先生指出:马勒“选用了汉斯·贝特格(Hans Bethge)的德文译本《中国之笛》诗集中的七首唐诗作为歌词。第一乐章是李白的《悲歌行》;第四、五乐章是李白的《采莲曲》及《春日醉起言志》;第六乐章的其中之一,为孟浩然的《宿来公山房期丁大不至》。之二,为王维的《送别》。(详1982:195-199)”

而对争议较大的该作品之第二、三乐章的歌词作者、来源问题,是因为“第二乐章标题为……《秋天的寂寞》……署名为……张继、张籍或钱起的音译……第三乐章标题为……《少年》(笔者按:也有人将此翻译为“青春”)……署名李太白。”(同上)陈洪先生认为:“可以肯定的是,前一首(笔者按:即第二乐章歌词)不是张继、张籍或钱起的作品,后一首(笔者按:第三乐章歌词)也不是李白的作品”(同上:196)。到底出自何人?陈先生曾请1979年赴奥地利工作的顾炯先生代为查找,最后的结果是:第三乐章中的歌词“不是我国唐人之作,而是伪造的。……《中国之笛》不是直接从中文翻译的,它来自法国一位女作家戈谢(Gautié)的《王·书》和德国作家哈依曼(Heilman)的《中国的诗》,以讹传讹,是有意或无意的错误,现在还很难说,总之是膺品。”(同上:196)

《大地之歌》第二、三乐章歌词归属这一历史疑问的再次提出,是在1998年5月,时任中国副总理并主管文教事务的李岚清,听了一支由德国艺术家组成的交响乐团在北京演出马勒的《大地之歌》后,由于在场学者无一能说出第二和第三乐章所用的两首唐诗出自谁人之手,他嘱咐中央电视台音乐艺术委员会秘书长郭忱:“一定要尽快把德国艺术家演奏的两首唐诗搞清楚?选”郭把此任务交给了中国诗词界著名学者周笃文教授。周为此苦战了几个月,但一筹莫展。他又向北京大学、北京师范大学、中国诗词学会的朋友求教,至今仍无一人能够破解这两首唐诗。(详陈秉安1999:周末版)这实际上是向学术界再次张贴了求解此谜的“黄榜”。

之后,揭榜之人众多,较有进展的是钱仁康先生,他认为:第二乐章的词作,近似唐人钱起的《效古秋夜长》。而第三乐章,则是李白的《宴陶家亭子》。(详钱仁康1999:60-61)但这依然不能征得学术界的一致认可。2000年第四季度,武汉音乐学院孟文涛教授以《〈大地之歌〉唐诗疑云未散尽——二、三乐章题解众说仍纷纭》为题,对自“黄榜”张贴以来的八位有代表性注家,进行了综合分析后认为:赞同第二乐章的词作为钱起的《效古秋夜长》为五家半,而第三乐章为李白的《宴陶家亭子》这一结论,“似乎说服力还不够,只能备此一说。”(廖辅叔语,转孟文涛2000:14)也即是说:“第二乐章已破解,确有明确一致答案;第三乐章并未破解,并无明确一致答案。”(同上:20)孟文涛先生对解决此问题,还下了一个十分严苛并略带悲观的定语:即“待解乐章之艰难及对解题者要求条件之高,……能否完成于今日学者,尚属存疑,或将寄望于未来学者?”(同上)2002年,中央音乐学院曾召开专题研讨马勒《大地之歌》的研究会,并由上海音乐出版社集结出版该研讨会的论文集《马勒〈大地之歌〉研究》,其对第三乐章的答解,依然模糊。而且陈洪先生这方面的重要见解,继续被屏闭于这次会议众多著名专家、学者的研究视野之外。

由此,我们以重温陈洪先生的见解,作为这场学界浪费了大量人力、物力、精力并旷日持久的关于《大地之歌》第二、三乐章歌词作者的争论的结语,来结束本篇读后感:

《中国之笛》的译者贝特格的译诗完全违背了唐诗的简洁风格,他简直是在为唐诗注解,甚至还“画蛇添足”!他不是什么汉学家,也不是什么中国通,他不懂中文,他对唐诗不了解,甚至真伪不分,以伪当真,把赝品也吸收进来。所以《中国之笛》决不是一本好译本,它与唐诗的韵味相去何啻十万八千里!

参考文献

[1]陈洪

1937[2008]:《广州市第一届音乐会座谈会宣言》[C].俞玉姿、李岩主编《中国现代音乐教育的开拓者陈洪文选》,南京师范大学出版社。

1982[2008]:《玛勒和他的〈尘世之歌〉》[J].俞玉姿、李岩主编《中国现代音乐教育的开拓者陈洪文选》?熏南京师范大学出版社。

[2]萧友梅

1937[1990]:《〈音乐月刊〉发刊词》[C].陈聆群、齐毓怡、戴鹏海编《萧友梅音乐文集》,上海音乐出版社。

[3]陈秉安《谁能破译两首唐诗的密码?》[N].1999年5月29日《深圳商报·周末》版。

[4]钱仁康《试解〈大地之歌〉中两首唐诗的疑案》[J].1999年《音乐爱好者》第5期。

[5]孟文涛《〈大地之歌〉唐诗疑云未散尽——二、三乐章题解众说仍纷纭》[J].《黄钟(武汉音乐学院学报)》2000年第4期。

[6]戴鹏海《还历史以本来面目——20世纪中国音乐史上“个案”系列之一:陈洪和他的〈战时音乐〉》[J].2002年《音乐艺术(上海音乐学院学报)》第3期。

[7]黄旭东《我们要有与国立音专共存亡的决心——记抗战前期萧友梅的得力助手陈洪先生》[C].俞玉姿、李岩主编《中国现代音乐教育的开拓者陈洪文选》,南京师范大学出版社2008年版。

刘向阳、李 沙 重庆长江师范学院音乐学院副教授

(责任编辑 金兆钧)