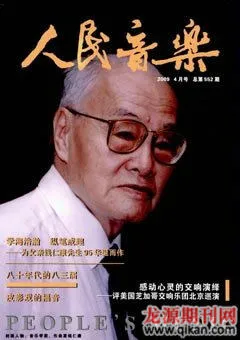

吕骥与福建

原中国音协主席吕骥同志,七次来福建,对福建音乐事业给予了极大的关怀与支持。现据所见材料列述于下:

1.1929年9月(20岁)到福建泉州私立黎明高中任音乐、美术课教师;

2.1958年(49岁)10月16日至11月8日,中国文联组织文艺界福建前线慰问团,他任团长到福州、厦门向前线三军进行慰问。在此期间,创作了歌曲《开炮》、《民兵战歌》(田间词)、《海防炮兵打得好》(徐凤离词)、《怒海轻骑》(王振发词)、《运输线上逞英豪》(王平词)、《大炮感动咧嘴笑》(兰金俊词)、《厦门岛上英雄战歌》、《海防英雄战歌》、《我的汽车》(福建前线战士词)等;

3.1978年(69岁)4月14日,时任五届全国人大常委、中国音乐家协会主席的吕骥给福建龙岩地区文化局写信,对收集、整理、演唱闽西革命民歌给予了指导;

4.同年11月,随全国人大常委会视察小组视察福建。4日上午,在龙岩县革命纪念馆与龙岩的音乐工作者就收集、整理、改编、出版闽西山歌等工作做了一次长谈;到漳州市与芗剧团座谈;

5.1979年(70岁)8月21日出席在福建举办的《闽西根据地大合唱》试唱音乐会;

6.1981年2月6日,在福建泉州观摩了“元宵南音会唱”;

7.1982年(73岁),因腿部骨折在厦门疗养,元旦接受厦门人民广播电台的采访,谈了“怎样做好音乐的普及工作”,“怎样贯彻‘百花齐放,百家争鸣’的方针”、“如何坚持‘四化’方向”等问题;

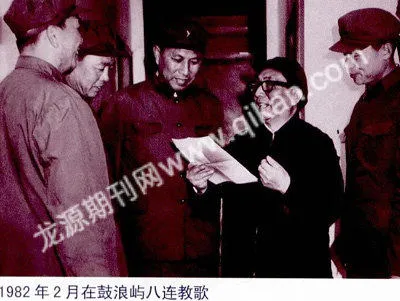

8.同年2月2日,在厦门鼓浪屿疗养时到驻军八连收集素材,谱写了《鼓浪屿好八连歌》,并亲临八连教唱,八连同志深受鼓舞。

9.同年2月28日,正值福州军区召开福州军区建设社会主义精神文明先进代表大会,吕骥与福州军区司令员杨成武合作创作了歌曲《前进,文明之师》;

10.同年10月2日为刘春曙、王耀华编著的《福建民间音乐简论》作序;

11.1985年(76岁)4月,出席观摩了第三届华夏之声音乐会福建南音演出团的公演;

12.1986年(77岁)5月4日,在福建省第四届学校音乐周的开幕式上,从全面贯彻教育方针的高度肯定“学校音乐周”的活动,说“这在全国是一个创举”。

13.1990年(81岁)10月15日,为民族音乐学者王耀华的《三弦艺术论》撰写序文;

14.1997年(88岁)探望重病的北京古琴家谢孝苹,恰逢福建古琴家李禹贤也在座,吕骥欣赏了李自弹自唱的佛曲《观音圣号》;

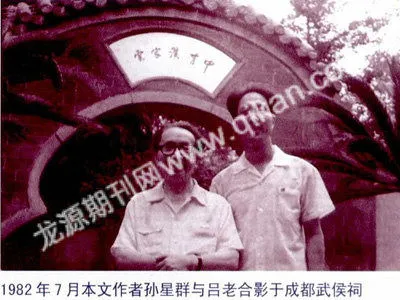

15.自1980年至1994年9月吕老给音乐学者孙星群有11封长信精心指导他的研究。

一、一九二九年吕骥在泉州①

1929年9月,吕展青(吕骥同志原名)经张履谦的介绍,和杨人缏一起从上海来到福建泉州的黎明高级中学任教。泉州当时没有高中,只有英国教会办的培元初中。教育家蔡元培、马叙伦1929年来到侨乡泉州建议泉州创办一所高级中学,泉州国民党左派许卓然、秦望山在海外侨胞的支持下,办起了泉州黎明高级中学,当时,许多有民主思想的知识分子纷纷来到泉州黎明高级中学任教,如戏剧家张庚、邵惟、周贻白,文学家吴朗西、鲁彦、丽尼、陆蠡,历史学家杨人缏,物理学家黎满支等,朝鲜的柳絮、柳子明、许烈秋。新中国后曾担任致公党中央副主席的伍禅当时在泉州平民中学任校务主任,并兼授生物课,巴金在三十年代初期也曾三次来到泉州,他的短篇小说《父与女》就是在学校的草棚里酝酿成熟的。当时的黎明高中经济很困难,没有校舍就利用“武庙”当教室,自建的宿舍房顶还是草铺的。吕展青、巴金当时就住在草棚里。学校除了上课外强调自学。梁龙光校长在黎明中学开学时曾给学校题了两副对联,一副是:“学校何尝是学校,宇宙才是我们的学校;家庭何尝是家庭,学校才是我们的家庭”。另一副是:“少爷气、小姐气、书呆气、流氓气,根本要不得;劳动化、平民化、科学化、艺术化,着手做起来”。横幅是“奋斗便是生活”。对联代表了当时“黎明”高中的办学精神。学校里每一个班都办墙报、壁刊,三四个人就可以办一个,一二个星期就举行一次学生自由演讲会。据陈廷芳回忆,当时还举行过一次“读书与恋爱”的自由辩论。黎明高级中学还是当时泉州的戏剧中心,经常演出文明戏,还演出过许谦编的《出路》等。大家一起种菜、种花、种果木,挑水做饭,尽管条件艰苦,但培养了学生的道德和才能,是一所有反帝反封建色彩的学校。

吕展青为什么要来到泉州呢?为了“马日事变”后暂避国民党的迫害,为了寻找生活出路,为了踏遍祖国的山川,又“因为我喜欢音乐——那时我还没有正式学习音乐,大家知道我爱好音乐,就要我参加教学,我也就冒眛地来了”。黎明高中 “劳动化、平民化、科学化、艺术化”的对联提出了科学、艺术的平民化、劳动化。到学校后,他就抱着这样的思想和其他师生一起都住在草棚宿舍里。当时,老师没有固定的工资,在学校经费不继时,学生还自动拿出家中寄来的生活费借给学校用,梁校长也把去日本留学的专款拿出来给学校买了仪器,大家轮流做饭,就是这样还经常是三餐不继。现任黎明学园常委、董事的秦长江回忆说:吕展青老师到学校后,他的父亲秦望山买了一条很大的鱼请吕展青老师吃了一餐便饭,就算是接风了。当时吕展青生活俭朴,无钱理发,头发留得很长,年轻,潇洒,和蔼可亲,大大方方,他的岁数和同学们差不多,有说有笑,和大家合得来,他的为人,他的教学给同学和同事们留下很深的印象。

他的音乐课主要教李叔同编的学堂乐歌、外国民歌和中国民歌等。他嗓音很美,很洪亮。陈廷芳回忆说,“有一次学校举行联欢会,大家欢迎他唱歌,他就大大方方地唱了一首爱国的歌,声音的波浪“把‘武庙’都震动起来”了。正如八十高龄的赵祖培于1982年3月11日在家中会晤吕骥时吟诵的绝句:“歌声古庙有余音,五十年来喜重临;沧海桑田人不变,心红鬓白费沉吟”!当时和吕展青一起教音乐的还有一位女老师,她是现今在台湾的胡仲纾的夫人。吕展青还有点美术才能,到学校后不久,就兼起美术教学工作。有一次开大会,梁龙光校长讲话,老师们都坐在台上,等校长讲完话,吕展青手中的一幅梁龙光校长的素描也已勾勒好了,十分逼真。

吕展青对当时革命的形势还很不清楚,1982年2月8日(元宵)他参加泉州黎明学园全体师生欢迎他的座谈会上回忆说:“当时革命形势的发展也不是我所想象的。1927年以后,福建革命的力量有很大的发展,厦门有党的地下组织,泉州的情况怎样呢?那时我还不了解”。“虽然当时我对中国究竟要往哪里走,也曾考虑过,不过也不很明确,也没有找到正式的途径跟党联系”。所以,对“这方面的情况,仅仅是听到社会上一些关于革命斗争形势发展的传说而已”。当时,我“经常到在西隅师范学校任教的周贻白同志那里去玩,周贻白同志告诉我一些情况,他说:红军快要来了,四周的革命形势很好”。1929年3月后,毛泽东、朱德率红四军三下闽西,消灭了国民党闽西军阀郭凤鸣等部,并在上杭召开了红四军第九次党代表大会。

1930年1月(一说“12月下旬”)吕展青离开泉州去了上海。他在泉州留下了年轻的足迹,在五十年前的“黎明”高中播下了音乐种子,今天,“黎明”已是东园桃,西园柳,四化春光百卉呈的欣欣局面。

二、吕骥对福建民间音乐的关注

1.关注音乐学的研究

吕骥为刘春曙、王耀华《福建民间音乐简论》写的“序”归纳起来可有四点:(一)“我国的每个省(区),由于地理条件、人民生活历史、民族语言、风俗习惯……种种原因,在音乐上几乎都形成了自己和其他省(区)不同的特色,有些省(区)甚至还保存了一些其他省(区)所听不到的传统形式和传统曲目,这些不经过深入调查是不会具体了解的”。因此,他希望“各省、市、区对民间音乐研究有素的同志们(应该)陆续写出详尽介绍各省、市、区民间音乐形成、演变及其特点的书,充实我们迅速发展的民间音乐研究领域”;(二)“福建的民间音乐,无论是民间歌曲、民间戏曲音乐、民间曲艺音乐,还是民间器乐曲,都十分丰富。从音调、曲目、剧本、歌词、题材、演唱技巧和所用的乐器形体制作的方面来考察,它们的渊源都很古老,有的可追溯到汉唐时代,有的甚至可以看到来源于原始社会的痕迹”;(三)“福建,地处我国东南海边,和台湾省隔海相望,由于水上交通比较方便,人民来往频繁,而且台湾居民中很多是由福建去的,在音乐上很多东西是相同的”;(四)“中国共产党很早在福建人民中开展工作,在闽西建立了革命根据地,革命民歌从此蓬勃发展起来。革命民歌采用了许多世代流传在人民心中的曲调,有些很古老的民歌曲调由于配上了革命新词,得以被保存了下来,这些革命民歌不仅在内容上成为福建民间歌曲中的重要组成部分,其中一些,在音乐上也是研究我国音乐发展史极其珍贵的资料”。

热情指导孙星群的研究,1960年孙星群参加“第三次全国文代会”时认识了吕老,1979年孙星群参加中国音协在广州召开“全国第一次音乐理论工作座谈会”时把《“花儿”修辞技巧与汉文化的交流》请吕老指教,吕老认真地读了,并提了修改意见,从那以后吕老就一直关心孙星群的音乐学研究。(见《吕骥音乐思想一二谈》刊《人民音乐》2007年3月号)

2.支持革命山歌的发展

1978年4月14日吕老给龙岩地区文化局写信,表达了他对革命山歌的责任感,信说:“收到你们创作组寄来的《谈闽西山歌》一书,你们是做了一件极有意义的事情”,“因为革命民歌在当时对革命起过很好的作用,但年代久了,情况发展了,如果我们不去收集,它就会从人们记忆中消失。而这样一些具有历史意义的歌曲对于教育年轻的一代不要忘记过去艰苦的斗争是非常必要的”。他建议:“希望组织一个业余的歌队,把这些革命民歌唱出来,录音,在你们地区广播,……在全省范围内广播,……在全国范围内广播”。信中他设想“组织些搞创作的同志加工,使闽西山歌像陕北民歌那样流传全国”。他提出“原版”与“改编”的概念,说“把这些山歌灌成密纹唱片,按原版山歌和改编山歌分类出版”。

半年后,他到福建视察,就闽西山歌工作做了一次长达一小时又二十分钟的座谈。他对山歌剧团演唱的改编山歌与原版山歌“印象很深。改编的、原版的都不错,特别是用方言演唱的更有特色”。吕老还看了笔记本的记录说:“几个山歌节目,我都记了笔记,特别是竹板歌很有特点,演唱得也不错。闽西山歌很丰富,希望进一步收集、整理这份宝贵遗产”。说:“一定把山歌很好地利用起来,山歌很有特色。在福建省山歌剧团就你们一个,一定要抓住山歌的特点和风格”。山歌剧是向歌剧还是向戏曲方向发展?吕老明确地说:“我看都行,都试试嘛,只要保留闽西山歌特点与风格,群众欢迎就行”,“山歌剧的音乐,有的可以用歌剧手法写,有的可以用戏曲手法写,百花齐放嘛”,又说“福建唯一的山歌剧团在音乐风格上要和广东的山歌剧团不同,他们是用广东的山歌,你们是用闽西的山歌”。吕老对山歌的热情就像一盆炭火似的温暖着与会同志;吕老的殷殷期望就像一盏明灯鼓舞着与会的同志。

吕骥同志在《闽西山歌》的“序”中说:“我怀着无限激动的心情读了龙岩县文化局编辑的《闽西山歌》。它们之所以使我无限激动,一方面是由于这些山歌记录了一个时代伟大的革命斗争,另一方面也的确由于这些革命山歌具有极大的艺术魅力。我说不出我是如何珍惜这些革命山歌,我以为可以称之为我们这个时代的伟大的诗篇的一部分。尽管这些山歌所记录的人民生活和斗争离开我们已经五十年了,许多青年对这个时代的人民斗争的具体细节已经不很清楚了,但由于当时的人民群众写下了这些伟大的诗篇,留给了后代,使后来阅读和歌唱这些山歌的人犹如生活在当时,能够对我们的革命先辈的伟大业绩获得较深的理解”。他的“序”表达了对革命山歌无限钟爱,对革命山歌反映的生活无限钟爱;既看到革命山歌的内容纪实性,又看到革命山歌的艺术魅力,充满了辩证思维;还看到革命山歌在今天的历史、现实、艺术的功用,“把一首革命山歌看作一团火”,“乌云遮天心莫慌,风吹云散出太阳;黑夜行路不要怕,雄鸡一叫天就亮”,充满了胜利的信心。

3.重视南音的继承

吕老对福建南音情有所钟,1981年2月6日就参加第一届“泉州元宵南音会唱”,晚上回到宾馆就秉笔吟哦赋诗三章,他写道:“二月六日夜听泉州南音会唱第一场归来,有感,成诗三章兼以祝贺演出成功”。诗云: 南音渊源古,千载传不绝;新时期猛进,声调更清越。╲侨胞传海外,异域发枝叶;声声唱乡情,拍拍思亲切。╲祖国春意浓,鲤城迎宾客;元宵会南音,欢情连天阙。

2月8日元宵节,吕骥、关立人同志晚上在泉州市区观看福建南音的走街会唱,孙星群陪同。走唱是各个南音乐社打着各自的条幅,在福建南音下四管的伴奏下,边走边唱,曲目多是活泼的“曲”。这种民间音乐的走街演唱在中国古代久已出现,今存活在福建民间十分珍贵。吕老和关立人同志很是喜爱,度过了一个愉快的夜晚。

三、唱人民心声谱时代英篇

吕骥同志一生都在实践唱人民心声、谱时代英篇的崇高理想,他创作了300多首歌曲,一部大合唱《凤凰涅槃》,仅1958年他到福建,在短短的23天的时间里,创作了9首歌曲。

《前进,文明之师》开头的“前进,前进”,第二个的“前”用强倚音,显得有力,接着用平静的语调唱出“英雄的连队,光荣的子弟兵”,接着在“我们的步伐”的“步伐”两字用两个八分音符的一拍唱出,然后休止一拍刹住,表现出“无比坚定”的情感,然后抒情地唱出“有理想,有道德,肩负着时代的重任”,接着用同样的曲调重复地唱出“有知识,有体力”,在“练就了”处,把上一句“肩负着”的“负”字由中音mi 翻高八度成高音的mi 唱出“就”字,很是豪迈,接着“团结一心,奋勇进军”用一字一音的八分音符,一级一级地往高潮推进,推到“奋”字的全曲最高音的sol ,又八度落下到中音的 sol唱“勇”字 ,然后 “remi redo — ” 拉长音结束。全曲昂扬,鼓舞斗志。

《鼓浪屿好八连歌》,作曲家用不完全小节的弱拍起音,“ mi soldola”的节奏颇有浪花的摇弋感,第二句基本重复第一句的节奏。全曲抒情、优美,表现出作曲家对生活的丰富理解,对战士感情的多重表现。

吕骥为人民而歌,坚强得像一个战士。

①本段材料来自: (1)1981年泉州历史学会王连茂同志在泉州采访吕骥同志; (2)1983年3月6日上午孙星群访问泉州黎明学园盛子诒、林诗卿先生;(3)1984年7月孙星群参加中国少数民族音乐学会第一次年会期间的某日中午11:00—12:00与吕骥同志谈他的青年时代,地点在贵阳市贵州省军区第一招待所前楼305室。当时关立人同志在场; (4)泉州黎明学园主编不定期刊物,内部发行的《信息》1982年第二、三期。

孙星群 福建省艺术研究院研究员

(责任编辑 张宁)