传统与现代在这里交融

十九世纪末,西方调性音乐被逐渐瓦解,由此逐渐开始了音乐的现代化历程:印象派音乐、序列音乐、先锋派音乐,直至当下的后现代主义音乐,多元化、复风格成为当前学术型音乐创作的主流。中国传统音乐在遭遇现代音乐思潮的过程中也在寻求着自己的语境:如何将现代手法的探索和传统民族原生态音乐相结合成为时代所趋。以打击乐为素材进行传统与现代结合的探索已经取得了可喜的成绩,如:郭文景的铙钹三重奏《戏》、瞿小松的《曦》、贾达群的《响趣》、张千一的《瓷乐》、张旭儒的《土皮赋》等,这些作品无一例外地将其现代音乐创作视角投向中国民族传统艺术。上海音乐学院创作团队(作曲张旭儒、多媒体制作尤继一等)新近推出的多媒体打击乐剧场《司岗里的呼唤——本真与前卫的对话》就是这一背景下的结晶。

“司岗里”是沧源佤族人对人类生命起源的一种假说:人是从“司岗里”岩洞里走出来的。以这一词汇为题代表着作品意欲表现人类原始本真态的音乐语言,这与人类早期音乐以打击乐器为主的史实相合;而现代视角的解释,又将多媒体影音技术、先锋派作曲技法与本真态语言相结合,由此探索出一个传统与现代“对话”的平台,呈现了一场多语言交融的音乐剧场。

一、宏观布局:传统和现代被赋予结构意义

从作品的全篇来看,作品以四乐章为板块,通过有节制的音乐本真态发展来控制音乐剧场的协调发展。四乐章的结构源自于西方交响乐乐章布局,据作曲家张旭儒说,作品构思就是以交响乐的思维进行的。在发展手法上,作品紧密地借鉴了中国音乐结构的线性原则,讲究音乐主题发展的渐变与衍展,主题在情感的主线上逐层展开。而速度布控也统以“散慢中快散”的发展进程。第一章“苍”篇以散板开始,定音鼓的两小节引子也与最后乐章“进”篇的结尾相呼应。整个“苍”篇由两部分组成:散板和慢板,给人以苍茫、苍凉、悠远之感。第二乐章“动”篇以中板开始,逐渐转为快速,主奏乐器是木质的“梆子”、“木鱼”,给人轻快、俏皮之感。根据节奏素材可分为四段,最后一段与原生态佤族“打歌”融为一体,节奏质朴、妙趣横生。第三乐章“和”篇以慢板为主,以马林巴和原生态民歌手的“对歌”为线发展,出现了乐曲难得一见的优美“旋律”,以情动人,令人回味悠长。第三乐章根据速度可分为三大部分:马林巴和歌者各为一部,最后发展而成的带有爵士化风格的中速段落为第三部分,这一部分也同时为第四乐章做了准备。第四乐章“进”篇的主体以快速为主,但内部也可分为“散慢中快散”的不同速度布局。第一部分的散板来源于原生态“游场”表演,第二部分的慢板是乐队与第一部分的连接,这两个部分较短;中板的部分是木鼓的主奏段落,展现了木鼓作为佤族特有乐器的音色魅力;快速的主体部分是乐队的全奏段,乐场中撼天动地的打击乐声将人们的心紧紧抓住,用指挥杨茹文的话说就是“打得让人坐不住”,音乐在“快速”的全奏中推向高潮;最后的散板部分显然带有尾声的意味,乐曲开始部分的音乐素材——悠长的单音敲击——再一次响起,让人们在回味中结束全景。这种结构布局源于古今中外的曲式结构手法,西方交响乐的纵合化思维和中国古典传统音乐的单音思维被赋予结构意义。

配合音乐发展,多媒体影音设计在第一乐章中以虚景和实景相结合的手法,来展现“苍”的文化内涵:幻化的薄雾和辽阔的海面与闪烁的太阳。第二乐章“动”篇的多媒体以岩画的“活化”为手法,并将影音互动技术应用其中,也依据音乐布局而作了不同板块的视频图像设计,展现了多媒体在解构沧源岩画后进行不断重构的创造性思维。第三乐章“和”篇的多媒体以“水中月”为主体影画,衬托出音乐中所描绘的“静穆”与“和谐”。第四乐章“进”篇的多媒体随着音乐速度布局的逐层变化而作了画面渐变的发展,从而使影像也有了速度变化的视觉感受,从而形成结构明晰而与音乐相辅相成的层次变化。但本场多媒体艺术在配合音乐发展的同时,也有着自身独有的艺术语言,这种语言以传统的结构布局为板块,结合现代思维变化而作了相应的发展,传统与现代在多媒体技术上也做到了结构化的精细设计。

二、艺术素材:传统和现代被赋予语言的意义

这部作品在音乐素材的选用与发展上有着突出的特色,它是以传统的音色、音调、节奏为基础,进而发展为符合于现代视听的艺术语言形式。第一乐章以悠长的音调为基础,以拉奏定音鼓边和铓锣边等现代演奏法所产生的音色为主要材料,而这种拉奏所产生的特殊音响与远古音高不确定的记载又有着某种“联系”。以此为主要材料贯穿本章,辅以马林巴的持续长音,再合以魔巴的诵经音调,给人展现了“静谧”、“悠远”的艺术语言和效果。多媒体的艺术语言以放大的原子影像闪动、平静的海面与柔和光线的太阳为影像语言,展现了虚实相间的艺术语言的效果。

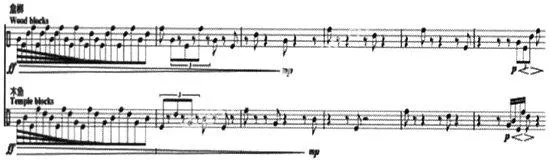

第二乐章“动”篇紧紧抓住“动”字的语义,在“大动”和“小动”上作文章:大动就是以撼天动地的齐奏、全奏等手法所带来的喧闹为艺术语言,小动就是以小件乐器(尤其是木质乐器)的轻打细敲为音乐语言所产生的灵动的艺术语言(见谱1),并与之前的语言形成对比,给人以妙趣横生的艺术享受。这种在节奏的“触发”与延展的音乐语言还给人以无限的遐想,与间或出现的齐奏和拉奏点缀一起,给这种节奏动机所形成的主题材料以个性化的标签,将之贯穿全篇,给人以艺术形象鲜明的印象。多媒体影像以佤族岩画为语言素材,并将之“活化”,这一后现代“解构”与“重构”的艺术语言,赋予了岩画的时代新鲜感和强烈的艺术效果。

谱例1:“触发”式灵动主题

二、三乐章之间用定音鼓“手击”的复调化节奏织体作为连接,这种带有创意性的演奏语言与佤族手击蜂筒鼓的手法有着相似之处。紧接着进入的马林巴以震音演奏了抒情优美的民间风格的主题音调,它是明显的传统音乐语汇。这种传统风格的旋律化主题后来被逐渐复调化,与跟进的民歌手的淳朴演唱形成呼应,由此形成第三乐章的“月夜抒怀”之情景,将佤族乡间月夜声歌传情的美好传统形象地展现出来。但紧接着的伴奏和间奏所带有的爵士乐风格节奏又将人们的听觉带到了现代的都市,这种传统与现代的语言“对话”结合得非常自然妥帖,音乐语言得以无痕迹过渡。该乐章中优美的旋律就取自于民间歌曲的部分音调,徵调式的旋律及旋法非常具有南方民歌的特色(见谱2)。

谱例2:“月夜抒怀”主题

第四乐章开始处用原生态的铓锣演奏,并从后场观众席间走向舞台,以此形成全剧场的艺术效果。剧场里喧闹的气氛骤增,人们开始钻木取火。乐队应和并承接了村民乐手的铓锣所展现的音调和气氛,并用木鼓这一佤族特色乐器以铿锵有力的节奏予以发展。于是,围绕着三只木鼓的节奏段落成为本章的第一部分主体。随着“通通鼓”等其它乐器的加入,音乐语言增多,艺术效果更趋欢快,音乐进入第二部分,音响浓度逐渐加强。渐强的全奏段落是本章的第三部分,但在演奏之间,连接的节奏不断变化,复调化的处理显示了“乱”的艺术效果,加上音效中的“嘶吼”,乐场中的气氛逐渐增加至高潮。本章的第四部分在高潮之后突然归于静谧,铓锣悠长节奏、拉奏的定音鼓似乎想把人们带入到从前,音乐也在这种回味中逐渐结束。本章的音乐语言以传统的语汇为主,微复调化的声部处理是其作品的艺术创新点。这种以传统音乐语言为主的现代化发展使人们感到既熟悉又亲切,既给人以艺术语言的质朴之感,又毫无现代化的艰涩之滞障。为配合艺术的表现,影像上以蒙太奇的影像技术为依托,将不同风格的图像或渐次、或重叠、或幻化地置于同一个艺术空间,在艺术语言上给人以既真实又虚幻的艺术效果。

三、艺术表演:传统和现代被赋予剧场效应

担当此次音乐剧场现场表演的有上海音乐学院打击乐团、上海音乐学院教育信息艺术中心的科研人员、云南沧源县曼莱村原生态村民艺术团、佤族原生态歌手、上海音乐学院声乐系民族声乐歌手等。这些“演员”专业不同,有的甚至从来没有在正式的剧场演出过,更不要说和现代的打击乐团合作了。因此,这种表演尝试本身就是传统和现代的艺术手法之碰撞。

从原生态村民的表演来看,他们都是刚刚放下田间的农活来到现代都市上海的,剧场感很陌生。但他们从自己耳熟的音乐入门,从视觉中倍感亲切的影像着手(图像和影像都是在他们当地拍摄的),很快地适应了现场的艺术表演需要。魔巴的诵经虔诚而挚灼,显示了他作为佤族族长带领族人共患难的睿智与奉献精神;打歌的场面从喧嚷开始,他们抛却了剧场的阻隔,将之视为农田、村头,带动了现场的观者的情绪进入他们中间,使“局内人”和“局外人”相融为一体;钻木取火采用实景的钻木和虚景的影像火相结合的方法,既适应了现场演出的羁绊,又以更宏大的气势宣扬了火图腾的民俗,使钻木取火成为剧场气氛的高潮之一;对歌的民歌手被置于高台的一角,全场静谧,给了她乡村月夜高歌的“场景”,她的歌声清丽婉转、不含矫饰,呈现出原汁原味的淳朴之美。而他们与现场乐队和技术工作人员的配合更可谓“天衣无缝”,从与多媒体影像的交互式表演到与打击乐队的切入合作,都让剧场中的观众叹为观止,这不能不赞叹这些民间艺人的艺术素质。

从现场打击乐队的表演看,他们在运用学院里所学的现代演奏技术时,注意了与民间乐器的演奏特质的结合。如:铓锣的表演,从敲击的力度、角度、音色等方面把握看都注意了与现场村民铓锣演奏的相似,不仅表现在演奏手法的相似,更注意音色的神似;在木鼓的表演上,不仅注意挖掘了这一乐器的“野性化”的特有演奏手法,增加了艺术观赏性,还注意了木鼓音色的挖掘,探索出不同部位的音高与音色的差异,增加了艺术的剧场效果。在其它中外打击乐器的演奏上,演奏家们注意了现代乐器与原生态乐器音色与演奏法的融合,使之更符合于作品所需要的艺术风格。而在音乐结构的控制上,更显示了上海音乐学院打击乐团这个被誉为“不可多得的世界级打击乐团”的实力,展现了剧场中音乐的起承转合变换,是一种非常有控制力的上乘表演。作为打击乐演奏家的杨茹文担纲了本次音乐剧场的指挥,他的指挥在速度、节奏方面的把握可谓精到,对乐队音色的控制更是令人称道,尤其他的独具个性化的舞蹈式指挥估计是现今指挥台上不可多得的靓丽风景。

作为多媒体剧场演出,工程技术板块也颇为令人关注,它们直接关系到整个艺术进行的准确与现场效果的好坏。作为现场工程技术团队上海音乐学院多媒体艺术中心,他们在时间极其紧张的情况下完成了多媒体影像的前期制作,并在现场的交互式“表演”方面也做得可称完美,使预期的艺术效果得以展现,这些传统的和现代的表演与艺术呈现做到了较好的融合,使我们看到了一个全景的剧场多媒体艺术。

四、艺术创新:传统和现代被立意为多元化

这部多媒体音乐剧场的创新一直是人们关注的焦点。早在该作品草创的阶段,上海市文化基金会、上海音乐学院创作委员会、云南沧源县委县政府都对此给予了资金和智力支持,而新闻媒体如《新民晚报》、《解放日报》等对此作进行了前期报道,这些都显示出该作品暗涵的艺术价值和社会效应。

通过观赏该作现场及参加之后的学术研讨会,笔者感觉到,该作品在民族音乐文化的挖掘上、音乐手法的创新上、艺术呈现方式的探索上等方面值得一提。

在文化上,主创人员扎根于民族音乐文化,数次到底层乡间采风,有针对性地收集到了民间音乐资料、民俗风情、图像讯息,对之进行了较为细致的分析梳理,并对佤族文化的历史与现状进行了适当的分析,认识到佤族同胞“用木鼓说话”、“用头发跳舞”、“用心灵歌唱”的古朴浓郁风情和色彩斑斓、热情奔放而又别具一格的民俗文化,从而使这场“本真与前卫的对话”不再停留于表面的形式,而具有了深刻的思想内涵,甚至有了大文化之意味:传统文化在现代社会中境遇与发展方向。

在艺术手法创新方面,该作品第一次将原生态艺术、多媒体技术、现代音乐手法置于同一个舞台剧场,将之加以合符传统与现代的艺术融合。音乐上将各种中外打击乐器置于同一个音乐风格之下,探索了原生态和传统中外打击乐器的现代化手法,如:木鼓的槌击方式如何才能更好地适应现代乐队及音乐的需要,木鼓的不同音高、音色的炫技华彩性表演,定音鼓和马林巴如何与民族打击乐音色的融合,现代作曲技术如何将民族单音化素材、线条化旋律融合为符合于现代视听的音乐创作等。多媒体影像技术的运用则将死板的岩画“活化”为可控制形式,并对之进行了各种形式的重组,将后现代艺术思潮融入到民族艺术的解构、诠释上。音频上所采录的原生态的音源被重新“解构”而置于现代作品中,使人们感到了现代音效的传统艺术效果。

在艺术呈现方式上,以全景式的音乐剧场形式将多元艺术融合为一体,这不仅对民族打击乐是一种卓有成效的探索,也对当下艺术呈现范式进行了一次可行性尝试。其一是将多元艺术有选择地进行特性的挖掘。如对木鼓演奏艺术的挖掘、定音鼓演奏手法的民俗化开拓、佤族风景风情的现代化诠释等,只有通过这样的探索,才能对艺术的融合提供可行性参照角度,而不至于各种艺术之间各行其是、彼此支离。其二是多元艺术的融合连接角度问题。该作品将音乐作为多元艺术联系的纽带,在音乐“说话”叙事的基础上,将多元艺术置于同一个舞台,从而形成“对话”的剧场效果,由此给人以全景式、多角度的艺术享受,使人们感受到了佤族音乐文化的迷人魅力。这一探索为其他题材、体裁的艺术作品也将提供参照。其三是探索了民族化音乐文化的现代化保护途径。原生态民俗文化不得不面对现代化境遇,与多元艺术共存发展,必将成为以后艺术发展中的重要课题,同一艺术空间中,多种艺术各有自己的位置,无所谓“高文化”对“低文化”的同化和消融,只要各种文化保持住自己的特质,必将在以后的发展中找寻到自己的一席之地。

《司岗里的呼唤》以全新的艺术呈现形式,以古今中外艺术语言的同台对话,展示了本真和前卫的艺术“对话”,探索了原生态艺术与现代多媒体技术的融合,也探索了现代艺术的民族化、民俗化的可行性途径。

王安潮 安徽师范大学音乐学院教授

(责任编辑 于庆新)