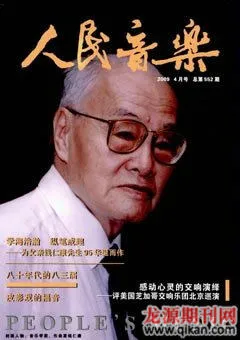

学海浩瀚纵笔成趣

我的父亲钱仁康先生今年已95足岁,因撰写缅怀老友的文章积劳成疾,于2007

年11月26日再度发作脑梗塞而住院治疗至今,自此才基本放下了每日从不停歇的笔。可以说,他的思维、喜怒、病痛,都与他毕生从事的著述相关联。

一、音乐道路

1914年4月14日,父亲出生于江苏省无锡县坊前乡的南钱村。

这是一个水清地绿、滋养万物的好地方。祖父是一位虔诚的佛教徒,也是一位私塾先生,他的文学功底颇为深厚,这无疑给少年时代的父亲以很大的影响,但当父亲提出要报考上海的国立音专时,他的父亲不理解,认为学音乐是业余玩玩的,不是正经的事。而他的母亲则给了他很大的支持。他的母亲虽说在家操持家务,但是很喜欢唱歌。小的时候,父亲常常跟着母亲一起上河滩去洗衣服,母亲一边洗衣服,一边教他唱歌。可以说母亲是他的第一位音乐启蒙老师。

1925年,父亲进入无锡县立第四高等小学。他在“回忆我的母校——无锡县立第四高等小学”一文中说:“我于民国十四年(1925)进入无锡县立第四高等小学,同学大都是来自坊前、鸿声里、七房桥、荡口等地的住读生,教师也都住在校内,师生和睦共处,老师在生活上对学生关怀备至。校长华澄波先生出身荡口世家,毕业于常州府中学堂师范班,除担任校长职务外,还任教国文。他家中只有女儿,没有儿子,所以平素爱生如子,亲自管理我们的伙食,特别注意营养。每逢时新菜蔬上市,总要为我们加菜,让我们尝新;例如春天蚕豆上市,让我们在三餐之外,另加小吃;秋天芋艿上市,也让我们加餐点心。澄波先生爱才若渴,他看中我‘品学兼优’,竟想选我为‘东床坦腹’,曾请我的表叔钦希贤到我家求亲,但因算命先生说双方的‘八字’不能相配而未能谐合这段姻缘。”

1930年,父亲考入无锡师范学校。在文艺活动方面他是一名活跃分子,他参加歌咏队,学习吹笙,自学钢琴。1931年7月18日,他为刘大白的词谱曲,写了歌曲《五一运动》,于1934年5月1日发表在无锡《人报》的副刊《呼应》上。这是他第一首公开发表的有钢琴伴奏的歌曲,创作时他才17岁。

1932年,父亲考入上海美术专科学校音乐系。1933年起,陆续在林语堂先生主编的《论语》半月刊上发表文章,这些文章共计有17篇,是一些幽默小品文、随笔和杂文。当时他还是一个乳臭未干的19岁的青年,也没有任何我们今天所说的“背景”,但是他所写的文章都被林语堂先生采用,还应邀出席林语堂先生对该刊作者的家宴。

从19岁开始,父亲就想报考上海的国立音专,关于此他回忆道:“我从1933年就想进国立音专,所以屡次向国立音专要招生简章,但是招生简章上都没有理论作曲,都只有钢琴、管弦乐、国乐这些系是招生的,那个时侯不叫‘系’了,叫‘组’,理论作曲组、钢琴组等等。因为我几次见章程上都不招理论作曲的学生,所以我到教务处去问这个事情。那个时候黄自先生亲自接见我,他说明不招理论作曲学生的道理,他说理论作曲组学生必须学过和声学,和声学学完了以后才能招进来,而且是高中班(预科)。那个时侯对水平的要求很高,我对黄自先生讲,我和声学曾经自学过,在上海美专也跟糜鹿萍先生学过,我的习题都带来了。黄自先生看了我的习题,马上就允许我来考理论作曲组,即经过考试,和声通过了就可以进入理论作曲组。”就这样,父亲在年仅20岁时成为没有经过国立音专的和声班学习、主要凭自学就考入国立音专理论作曲组的第一人,这一年是1934年。

在国立音专,他师从黄自、李惟宁等老师学习理论作曲,随龙榆生先生学习国文和诗歌概论。同时,利用课余时间进修了很多理论和创作的实践活动。1934年,以“金仕唐”的笔名翻译了奥伦(P.W.Orem)的《乐理与作曲》,1936年12月由中华书局出版,以后又陆续再版了三次。1939年,他为蔡冰白编剧的歌剧《江村三拍》谱写音乐,1940年演出于上海卡尔登戏院。1940年为蔡冰白编剧的四幕歌剧《大地之歌》谱曲,1940年12月31日起由窦立勋导演、黄永熙指挥、上官云珠和乔奇等演出于上海兰心大戏院。可惜《大地之歌》的总谱已流失,只有其中的选曲《打渔》、《山歌》、《我怨》、《船歌》收到1995年内部出版的《钱仁康歌曲集》中。经过七年半的学习,1940年,父亲以优异的成绩从国立音专毕业。

毕业后所作的工作有:担任上海音乐教育协进会《音乐与教育》、《音乐评论》主编。先后在南京中央大学艺术系、北平师范学院音乐系、苏州国立社会教育学院艺教系任教。

同时在作曲与理论研究方面也颇多成果。作曲方面的成果主要有:为徐訏的戏剧《母亲的肖像》、《何洛甫之死》配乐,其中有些插曲在20世纪40年代由上海大家出版社出版;为电影《林冲夜奔》、《一句话》写片头音乐或插曲;写作合唱及独唱歌曲。仅20世纪40年代就写有40余首。

理论研究方面的成果主要有:1939年的论文“释印象主义音乐”及译文“音乐教育的复兴”;1941年-1947年译南宋姜夔《白石道人歌曲》;1943年的论文“宫调辨歧”,在此之后,他曾把南宋姜夔17首《白石道人歌曲》译为五线谱,并为每首歌曲创作了钢琴伴奏;1947-1948年间主编上海音乐教育协进会的杂志《音乐与教育》、《音乐评论》;1947年编著《中学音乐教材》(上、中、下册);1948年编写《中学歌集》(甲编、乙编)。

新中国成立后,先后在无锡苏南文化教育学院、苏州江苏师范学院、上海华东师范大学任教。1956年全国院系调整时从华东师范大学调入上海音乐学院。

从1951年起,父亲就在中央音乐学院华东分院(后改名上海音乐学院)兼课,每周从无锡和苏州赶到上海来授课,几乎教过所有的作曲技术理论课程。包括:和声、作曲、对位、赋格、曲式、配器法、乐器法、中外音乐史和音乐文学等。常常是在新学期开学之际,有的课没有人教,于是就由他来担任。这一情形与他的老师黄自先生非常相似,黄自先生在国立音专也是担任了全部的理论作曲课程。没有全面扎实的知识是很难做到这一点的。

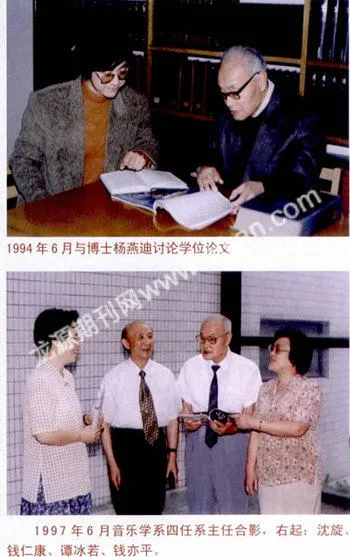

1981年,父亲担任上海音乐学院音乐研究所所长,1982年又兼任上海音乐学院音乐学系首任系主任,同年11月被国务院确立为我国音乐学第一位博士研究生导师。

1985年从音研所所长和音乐学系主任的职位上离任后,从事研究生的教学和理论研究工作,取得了累累成果。

二、研究领域

《晋书•陶侃传》中曰:“远近书疏,莫不手答,笔翰如流,未尝壅滞”,以此形容文笔快捷,畅达无滞。父亲在70多年的学术生涯中,以其勤奋的劳作,为我们留下了丰厚的研究成果。

据不完全统计,他的学术成果包括:一.著作21部;二.主编、校订和参加撰稿的图书42种;三.报刊文章300多篇(连载文章按一篇统计,未查实的未计,如上世纪30年代的文章);四.为图书、曲谱作序32篇;五.译著、译文24种(篇);六.译词配曲24种(篇),800多首;七.译注或解说外国音乐教材和外国音乐作品19种;八.作曲及编曲298首(部);九.翻译古谱约172首。其中每一个方面都硕果累累。也许有的人一辈子也就只能完成其中某一个方面的工作,但是父亲却在每一个方面都获得如此丰硕的成果,这是令人匪夷所思的。更称奇的是,70多年来的每一个音符、每一个字都是笔写手抄而成。

1998年时,我们住在上海郊区莘庄镇疏影路的寓所,那时,虽然父亲已近85岁,但还腿脚灵便,在我们上班之际,经常独自步行两公里到莘庄公园和更远的中山公园去看花赏梅,亲自绘制莘庄公园地形图。安定的生活,清新的环境,为父亲的写作提供了物质保证。那时的写作,是一种“思绪奔涌”的状况。请看1998年以来的学术成果:

著作《学堂乐歌考源》,2001年出版;

编译著作《莫扎特书信集》,2003年出版;

译注歌曲集《贝多芬艺术歌曲精选》,2003年出版;

译注歌曲集《舒伯特艺术歌曲精选》,2003年出版;

译注歌曲集《布拉姆斯艺术歌曲精选》,2003年出版;

译注歌曲集《舒曼艺术歌曲精选》,2003年出版;

译注歌曲集《李斯特艺术歌曲精选》,2003年出版;

著作《钱仁康音乐文选续编》,2004年出版;

著作《肖邦叙事曲解读》(修订版),2006年出版;

编译著作《请君试唱前朝曲——<碎金词谱>选译》,2006年出版;

文章48篇;

为他人著作作序9篇。

父亲在“我为外国歌曲译词配曲的笔耕生涯”一文中说:“我出生于1914年,2004年,在上海音乐学院为我庆祝九十岁生日时,上海音乐出版社已经出版了我译注的《舒伯特艺术歌曲精选》、《舒曼艺术歌曲精选》、《李斯特艺术歌曲精选》、《贝多芬艺术歌曲精选》和《布拉姆斯艺术歌曲精选》。我在两年的时间内,除撰写文章十余篇、出版《钱仁康音乐文选续编》、编译出版《莫扎特书信集》以外,还出版了这五本系列歌集,所收156首歌曲皆由我重新译词配曲,这也可算是我自己给自己的九十岁生日礼物吧。” 杨立青、杨燕迪教授在《庆贺钱仁康教授九十华诞学术论文集》序言中所说:“自早年(1935年)入上海国立音专师从萧友梅、黄自等前辈名家学习理论作曲专业开始,钱先生就以其令人叹为观止的广博学识和锲而不舍的钻研精神,在音乐研究、创作、教学、出版等各个方面潜心劳作,直至今日,仍耕耘不止——钱先生自步入八十岁高龄之后,似乎进入了学术写作和创造的又一个高峰期,着实让人惊叹不已。这不啻是音乐学术史上的奇迹。”

父亲的研究领域主要是:1.音乐作品分析;2.中外作曲家和作品研究;3.欧洲音乐史;4.音乐欣赏;5.词、曲考证;6.中外曲式的共同规律;7.世界各国国歌研究。每一种领域都体现为一部或数部著作,以及各种文章等。

父亲从上世纪50年代开始集中教授作品分析课。父亲原在华东师范大学音乐系任教。1956年,该系因院校调整而停办,父亲被调至上海音乐学院作曲系工作。不久,苏联专家沙拉波夫来上音讲学,并考察作曲系的教学工作。他听了父亲教的曲式课,认为由父亲教作品分析比较适当,就建议院领导让父亲专教这门课。这样父亲就开始集中教授作品分析课。他讲授作品分析,内容非常丰富,不仅分析外国作品,还花大力气研究民族音乐的曲式结构,写成了中西合璧的作品分析教材。他不仅着眼于曲式结构,还十分注意音乐语言的表现功能,从中探索作品的形象、意境和思想内容。还从文化史和民俗学的角度探究各种基本曲式和民间艺术的渊源关系。对于各种曲式结构常有独创的见解,例如他所倡议的“展开性乐段”,就是言前人所未言的一种基本结构。

他对作家与作品研究的内容包括古今中外,中国音乐从历代古曲到赵元任、黄自和冼星海、马思聪、丁善德、朱践耳等的作品,外国音乐包括巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特、舒曼、肖邦、李斯特、勃拉姆斯、柴科夫斯基、瓦格纳、马勒、德彪西、贝尔格等的作品,都从内容到形式进行细致的分析,其中有一些是过去国内外很少有人作过详细分析的作品。

父亲博古通今,精于文史,他运用所掌握的丰富翔实的史料和对作家、作品的研究成果,系统阐述西方历代音乐在特定文化环境中的风格演化和体裁形式的变迁,写出了几本深入浅出的欧洲音乐史。蔡良玉教授读了他的《欧洲音乐简史》后说,从这本书“可以看出它是在历史唯物主义的基础上,明显地兼收西方风格史、文化史、档案研究的研究成果,结合作者的中、西、古、今音乐文化的渊博知识和丰富的教学、研究经验,融汇贯通,以超脱平和的心态,严谨的学风,委婉亲切的语气,轻轻松松地撰写出来的。”(见蔡良玉《我国西方音乐史专著方法回顾》,《人民音乐》1998年第9期)

父亲从上世纪30年代起开始为报刊写文章,最初的文章就是关于音乐欣赏方面的,陆续发表在无锡《人报》和《无锡晚报》上,可惜那一段时期所写文章的查找工作还未进行,亦未计入文章统计之列。可以说,他在这方面也是用力很勤的。以二本专著为例。

《音乐常识讲话》最初于1956年12月5日至1958年2月27日在中央人民广播电台播讲,后由上海音乐出版社分两册出版。1958年出版上册后,上海音乐出版社停办,下册改由上海文艺出版社出版,不幸在“文化大革命”中原稿和排版均被毁失。这本书引导无数青年步入了音乐殿堂的大门。

《音乐欣赏讲话》原是为上海人民广播电台音乐广播讲座《怎样欣赏音乐》编写的广播稿,从1980年1月6日起开始播出;后来在北京、沈阳、吉林、黑龙江、辽宁、哈尔滨、陕西、甘肃、青海、宁夏、江苏、无锡、浙江、四川、湖北、武汉、湖南、贵州、云南、广西、福建等地的广播电台陆续重播了这个广播稿。1981年应听众的要求整理成书。这套书籍在全国的普及音乐活动中起了不可估量的作用。

三、著述特点

由我来讲这个内容显然不妥,有吹捧之嫌,且非三言两语说得清楚。在此将有关内容的客观情况作一阐述。

2002年4月27日,第五届上海文学艺术奖音乐舞蹈分评委全体委员在写给上海市委宣传部及文学艺术奖终评委员会的信函中说:“钱仁康教授博学多才,学贯中西,在作曲、音乐理论和音乐教育方面成果卓著,……他的系列独创性研究课题为音乐理论界填补了很多空白,具有很高的学术价值。”

现将父亲在做四个独创性研究课题时的情况作一介绍。这四个课题是:

1.中外曲式共同规律的研究;

2.世界各国国歌沿革的研究;

3.学堂乐歌的考源研究;

4.外国歌曲译词配曲的研究。

前人对不同民族音乐的比较研究,偏重于研究“特性”,而父亲则独具只眼,认为“共性”的研究是与“特性”的研究遥遥相对、并行不悖的重要研究课题。他所写的有关中外曲式共同规律的系列论文,内容都是言人所未言,这些论文在民族音乐学的研究领域起了重要的作用。这些论文如:“论顶真格旋律”、“论‘起承转合’的结构功能”、“‘双拽头’和‘双拽尾’”、“音乐语言中的对称结构”、“句句双 天下同”、“与中国古典诗歌格律脉脉相通的西方传统音乐”。

美国印第安纳大学教授保尔•耐特尔(Paul Nettl,1889-1972)是研究世界国歌的音乐学家,1952年著有《国歌》一书,还为德国的音乐百科全书《音乐的过去和现在》撰写过其中的“国歌”条目。1972年耐特尔去世后,这一研究课题已后继无人。耐特尔的研究重点是欧美各国的现行国歌,很少涉及国歌的沿革,而亚、非各国国歌的研究更是他的薄弱环节。

父亲最早有关国歌的文章是1943年发表的“旧国歌史料拾存”,这是父亲国歌研究的开端。从1978年起,他开始对世界各国国歌作系统的研究,先后写出了《各国国歌汇编》(1981年)、《中外国歌纵横谈》(1989年)、《外国国歌史话》(1989年)。1996年起,又进一步对全世界190多个独立国家的新、旧国歌进行全面的调查研究,把239首外国新、旧国歌的歌词译为汉文,并写出各国的“国歌志”,编成《世界国歌博览》一书(1998年)。

世界各国的国歌除了少数纯器乐作品以外,都是诗歌和音乐的结合。其歌词内容常常反映一个国家的政治、历史、文化、宗教、地理环境、社会生活和民族性格,其音乐也大多具有鲜明的民族特色。许多国家的国歌都出自杰出的诗人和作曲家的手笔,具有较高的思想境界和艺术价值。父亲在翻译时,如果有多段歌词,则尽量全部译出。这也是一项很艰苦的工作,除了要将具有高度概括力和鲜明民族性的国歌的思想境界和艺术魅力体现出来以外,另一个难度就是:国歌的语言涉及的语种繁多,为译事带来很大困难。在处理这个难题时,他尽可能根据原诗翻译,以免转辗迻译,增加内容的偏差。但因歌词的语种太多,有些比较偏僻的语种,其歌词只好根据其他语种的译词转译。在这种情况下,就尽可能多参考几种不同的译词,以资补救。像这样全面、系统研究世界国歌的著作,是前所未有的。

但是父亲还不满足,在不断补充、更新的基础上,又撰写了一部50万字的《新编世界国歌博览》,目前已进入校对阶段,即将面世。90多岁以后,他很少外出,但仍然密切关心时事及相关的国歌情况。以下一张他手写的字条写于住院前后:“请亦平打手机或写信告诉邹彦:1.塞尔维亚已于2006年6月宣告独立,请在网上查一查独立后是否有国歌。2.科索沃正在要求独立,请查一查独立后是否经国会或议会通过。3.西班牙国歌原无歌词,现已创作了歌词,请查一查国歌歌词是否经国会或议会通过。4.请查一查尼泊尔国歌是否有变化。”

父亲为什么要整理学堂乐歌?

2006年7月26日,在回答中央电视台文化专题部同志的提问时,父亲说:“学堂乐歌是中国近现代音乐史上一次具有启蒙意义的音乐运动,对中国近现代音乐文化的发展起了重要的作用。学堂乐歌又是一种历史文化现象,从创始到现在已将近一百年。学堂乐歌大多是利用外国歌曲的曲调填词的歌曲,是外国音乐输入中国的开始,对中外文化交流起着重要的作用。但学堂乐歌的作者都不注明曲调的来源,因此大家对乐歌曲调的来龙去脉都不明真相,是一个很大的缺憾。我研究学堂乐歌,主要就是查考曲调的来源。学堂乐歌不仅外国曲调的来源不清楚,歌词的作者大多也不署名,作者是谁?可能凭空猜测,因而常常产生张冠李戴的现象。我研究学堂乐歌的另一个目的,就是考证歌词作者。这期间遇到的困难可想而知。外国音乐浩如烟海,要查明乐歌曲调的来源犹如大海捞针,必须博览群书,旁搜远绍,十分困难。而许多乐歌的歌词作者被张冠李戴以后,要纠正此种错误,必须拿出确切的证据来。”父亲从1981年起,矢志为这一宛似“大海捞针”的乐歌考源工作极尽力量,查证了392首学堂乐歌的词作者和曲作者,以及歌调的来龙去脉;并跟踪追击,查证了原曲的作者,以及原曲的产生、流传和演变等情况,为学堂乐歌这种举足轻重的文化遗产寻本溯源,考名责实。最初,从1982年至2000年的19年间,在《中小学音乐教育》杂志上分期连载,共100篇。以后,在2000年至2001年,又作了大面积的修订,删并了过去写的一些篇章,补写了40余篇没有发表过的考证文章,共得稿113篇,于2001年5月结集成《学堂乐歌考源》出版。

父亲为什么要编译《碎金词谱》?

古典诗词原来都是可以演唱的歌曲,可惜歌谱早已失传,至今都已变成纯文学的体裁。但在明清时期,还有人用南北曲的唱法来唱古典诗词。清道光27年(1847年),谢元淮编辑出版了《碎金词谱》二十卷,采用的歌词都是唐宋诗人所作的词和少量唐诗和元曲,每一阕词、每一首诗的左侧注明四声格律,右侧为工尺谱,点有板眼,字句下注明句读和韵脚,读者可以按谱歌唱,是一部硕果仅存的唐宋诗词的古谱。可惜现在已很少有人知道有这部词谱。父亲把《碎金词谱》中96首古典诗词的工尺谱译为简谱,并加注释,使读者可以用前朝旧曲来唱古典诗词,取书名为《请君试唱前朝曲——<碎金词谱>选译》。刘禹锡的《杨柳枝词》有“请君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝”之句,父亲在译谱时基于“温故知新”和“推陈出新”的观点,认为“请君试唱前朝曲”是大有助于“新翻《杨柳枝》”的。

父亲从事译词配曲工作已有60多年,从1946年我出生那年编写《中学音乐教材》开始就致力于外国歌曲歌词的译配工作。几十年来共翻译、配制了800多首歌曲。《舒伯特艺术歌曲精选》等五本歌集可说是他译词配曲生涯的高峰。五本歌集涉及的作曲家中,除贝多芬至今在国内尚未见有专门的歌集以外,其余四位过去都有别的翻译家翻译和结集出版过他们的歌曲专集,为什么父亲还要再来做这件事情呢?在他译注的这五本歌集中,选用歌曲的歌词都是欧洲诗人的格律诗,他按照格律诗的规范译成汉文,译词力求做到:1.内容忠于原诗;2.参照原诗的音步结构造句,基本上是一个音节译成一个汉字,力求符合原诗的轻重律和音乐的节奏;3.参照原诗的韵律用韵。经这样译配的歌曲,不会发生一个音符唱几个字的毛病,使汉译歌词在韵律方面与原诗两相谐合,又充分突出了原曲的音乐节奏。

以《舒伯特艺术歌曲精选》中的《诗人》为例。歌词是哥德的诗,歌唱诗人在大自然中欢乐逍遥。原诗按“裙韵”(Schweifreim)的格律用韵,第一分节原诗为:

Durch Feld und Wald zu schwei