未成年人犯罪发展轨迹及其形成机制的实证研究

曾天德 龚 瑛 何燕平

【摘要】为考察未成年人违法犯罪的发展轨迹及其心理生成机制,采用回溯调查、问卷调查和探索性因素分析等方法对福建省未成年犯管教所281名未成年犯进行施测和统计分析。结果发现:(1)未成年人违法犯罪的发展轨迹可以“离校或辍学(14.2岁)”为分界点将其行为发展分为两个发展阶段,概述为:校园违规(12.81岁)——游离社会(13.92岁)——违法犯罪(15.22岁);(2)未成年人在离校前大概两年的时间内,出现较多的劣迹行为;在离校后两年左右因犯罪进入未管所;(3)致使未成年人违法犯罪的因素有:学习状况不良、同伴劣迹活动、家庭关系不佳、偷盗撒谎行为;(4)其内在心理机制,主要体现在爱与归属、自尊需求得不到满足上,这两种需要无法满足而导致需要结构偏差和行为的负性转移,即积极寻求具有同类行为的同伴安慰,并以偷盗撒谎、同伴劣迹等行为表现出来,程度越发加深,最终导致犯罪。

【关键词】未成年人(犯);违法犯罪;发展轨迹;心理生成机制

【中图分类号】D917.2

【文献标识码】A

一、问题提出

据相关调查显示,近年来我国未成年人违法犯罪现象呈现犯罪总人数逐年增加、犯罪率稳中有升、犯罪类型多样化、犯罪形式团伙化、犯罪成员低龄化、犯罪手段暴力化等特点。因此,未成年人违法犯罪的发展轨迹以及犯罪心理的形成机制成为当前未成年人犯罪问题研究的热点。近几年来国内外学者做了许多有益的探索,如Elliot的综合紧张理论、控制理论和社会学习理论,提出青少年犯罪发展的路径可能是:家庭关系或学校关系紧张一与家庭和学校的联系减弱——与不良同伴的联系增强——学习不良行为——犯罪。我国学者郝世昌、王焕武曾通过对劳教所的中小学生进行调查发现,青少年违法犯罪的发展演变历程是由一般到后进,由后进到劣迹,再由劣迹到犯罪。屈智勇、邹泓通按照成长历程中负向事件的发生年龄从早到晚排序,从家庭和学校两个分析角度探讨了犯罪青少年的发展轨迹。但综观以往研究,其更多地集中在犯罪心理特点的分析和人格特征的调查上,研究方法以理论描述和量表测查为主。虽然对犯罪心理成因的研究较早就已开始,内容也相对比较丰富,但国内的研究仅局限于理论描述,缺乏相应的实证研究,尤其是对未成年人违法犯罪发展轨迹的实证研究更少。

本研究采用回溯调查、问卷调查和探索性因素分析等方法试图通过对未成年犯负性成长事件、人生发展动点和犯罪发展轨迹迹及影响因素进行具体探讨,结合定量调查和定性分析揭示未成年人违法犯罪的发展轨迹和犯罪心理生成机制,以期为社会有效预防和控制未成年人违法犯罪提供教育和矫治的依据。

二、研究方法

(一)被试

福建省未成年犯管教所服刑人员281名。被试基本情况:平均年龄为17.16岁,最小年龄为15岁,最大年龄为21岁;平均刑期为3.94年,最短为半年,最长为无期;初犯占98.5%,屡犯1.5%;文化程度初中占68.7%,小学27.8%,高中3.2%。暴力型犯罪(抢劫、故意伤害、强奸、寻衅滋事、故意杀人、聚众斗殴、绑架、猥亵、妨碍公务等9项)占88.1%,财产型犯(盗窃、诈骗、抢夺、破坏电力设备罪)11.6%,同时犯有两项以上罪行占6.1%,犯有三项罪行占0.38%。

(二)研究工具

采用自编问卷《青少年成长故事问卷》,共包括82项未成年犯成长过程中的负向事件,分四个方面:学校学习、家庭环境、未成年犯群体活动、未成年犯劣迹行为,题目采用随机排列,主要目的是考察这些事件的发生频率、影响程度及最早发生年龄。其中,发生频率有4个选项:“(1)没有”、“(2)偶尔”、“(3)经常”、“(4)总是”;影响程度有5个选项:“(1)没有”、“(2)轻度”、“(3)中度”、“(4)重度”、“(5)极重”。如果没有发生过,则选“没有”,最早发生年龄项无需填写,如果有发生,则回忆该事件的最早发生年龄。本问卷的发生频率项采用“1”、“2”、“3”、“4”四级评分,发生频率越高,分数越高;影响程度项采用“1”、“2”“3”、“4”、“5”五级评分,影响程度越大,分数越高。

(三)问卷施测

本研究主要采用问卷调查法,抽取福建省未成年犯管教所的400名未成年犯罪犯进行《青少年成长故事问卷》的测试,由心理学专业工作人员在排除被试心理顾虑的情况下实施,发放问卷400份,回收有效问卷281份,问卷回收率为70.3%。施测时间为2008年12月。

(四)数据统计

问卷全部结果采用spss11.5进行数据统计,主要对《青少年成长故事问卷》中的各题项进行探索性因素分析、信度分析、频数统计以及平均数、标准差等一些常规数据的统计。

三、结果

(一)未成年犯的十大负性成长事件

表1显示,未成年犯成长事件按发生频率由高到低排列依次为:吸烟、与朋友在外通宵、结交社会青年、旷课、打架、喝酒、整日在外游荡、上课不认真听讲、为朋友出气打架、被父母骂。按影响程度从高到低排列依次为:吸烟、结交社会青年、与朋友在外通宵、打架、旷课、整日在外游荡、喝酒、上课不认真听讲、被父母骂、为朋友出气打架。这些负性成长事件在发生频率与影响程度上的高低排序有差别,但基本上呈现一致性。

(二)未成年犯的问题行为结构

为进—步明晰问卷的因素结构,对《青少年成长故事问卷中》的82项事件的发生频率与影响程度进行几何累计生成新变量,以此进行探索性因素分析,结果显示(见表2),未成年犯的问题行为结构主要有三种:即,提取的第一个因子含4个项目,主要与未成年犯在学校中的行为有关,定义为校园违规;第二个因子含3个项目,主要是未成年犯在学校与家庭环境以外的社会环境中所发生的负性事件,定义为社会游离;第三个因子含3个项目,定义为攻击性行为。

(三)未成年犯负性事件的发生年龄及问题行为发展轨迹

对探索性因素分析选取的10个题项按最早发生的年龄进行排序,结果显示(见表3),未成年犯的成长轨迹为:迟到(12.24岁)——上课不认真听讲(12.37岁)——受学校处分或批评(13.12岁)——主动打别人(13.25岁)——早退(13.51岁)一为朋友出气打架(13.62岁)——上网无度(13.77岁)—花钱无度(13.96岁)——整日在外游荡(14.05岁)——打群架(14.27岁)。从各题项指向的因子看,校园违规因子和游离社会因子所指向的具体事件在发生年龄上基本呈连续性排列,而攻击行为因子指向的三项事件则分散于其余事件的发生过程中,区别于校园违规行为与社会游离行为聚集发生和连续发生的特点。以此,分别算出各因子的平均发生年龄,从宏观上对未成年犯成长发展轨迹进行描述,发现其呈现出从“校园违规(12.81岁)”发展到“游离社会(13.92岁)”的规律。并且,分散于其中的暴力行为发展轨迹为:主动打别人(13.25岁)——为朋友出气打架(13.62岁)——打群架(14.27岁),呈现

出由单一性向群体性、恶劣程度逐年上升的趋势。

(四)未成年犯的人生动点及演变犯罪的人生轨迹

表4显示,未成年犯从上小学至进入未管所这段期间,主要经历了离校(辍学)、违法、做工、被拘留、被抓获五项重大人生事件。这些事件的平均年龄排序是:上小学(7.26岁)——离校或辍学(14.2岁)——首次违法(14.48岁)——首次外出打工(15.03岁)——首次被刑拘(15.34岁)——首次被批捕(15.44岁)——首次进入未管所(15.61岁)。从中发现,大多数犯罪未成年人于14、15岁离校后一两年内就因其犯罪行为被送进未管所。

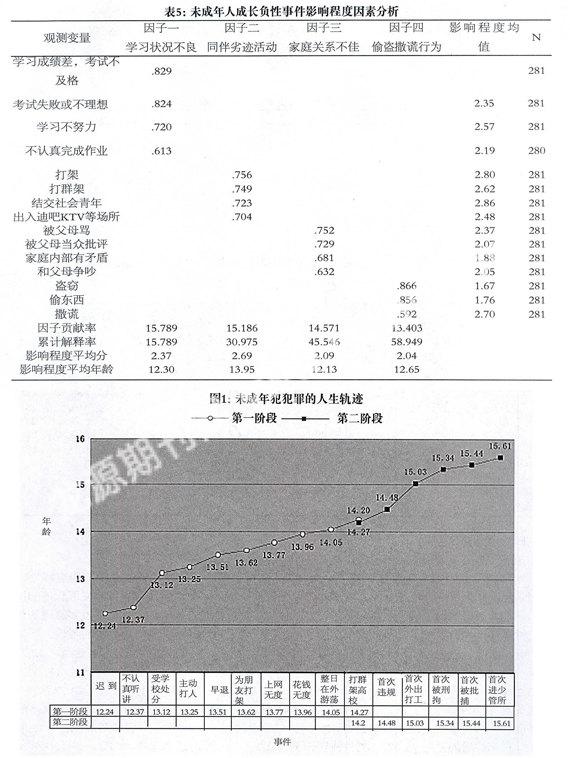

同时,结合未成年犯的负性事件与人生动点的两条发展轨迹,描绘出未成年人演变犯罪的人生轨迹(见图1)。由图1可知,未成年犯成长发展轨迹以“离校或辍学”这一事件相连,并以此为分界分为两个阶段,第一阶段始于出现校园违规违纪行为(12.24岁),终于离校(14.2岁);第二阶段始于离校(14.2岁),终于进入未管所(15.61岁)。其中,“打群架”这一负性事件位于两个阶段的交界处。

(五)未成年人违法犯罪的心理生成因素

以《青少年成长故事问卷》中各题项的影响程度为变量进行探索性因素分析,结果显示(表5):提取的第二个因子含4个项目,主要与青少年在学校中的学习状况有关,定义为学习状况不良;第二个因子含4个项目,主要是青少年与其同伴共同进行的活动,且这些活动都是在该年龄段被禁止的,因而定义为同伴劣迹活动;第三个因子含4个项目,指向家庭,定义为家庭关系不佳,第四个因子包含三题,直接取其题项,命名为偷盗撒谎行为。

从影响程度均分来看,影响程度最高的为“同伴劣迹活动”因子,“学习状况不良”因子次之,最后是“家庭关系不佳”因子和“偷盗撒谎行为”因子。从具体事件来看,“打架”的影响程度最高。

四、讨论与建议

(一)未成年人违法犯罪的人生轨迹及相关因素分析

本研究拟定的问卷以青少年成长负性事件为依托,结合各事件的发生频率与影响程度,用探索性因素分析的方法抽取出10项事件并联合犯罪未成年人的人生动点进行其发展轨迹的描述,是在前人研究的基础上进行的创新,主要体现在用以描述未成年人违法犯罪发展轨迹的具体负性事件,综合考虑了该事件的发生频率与影响程度,以使本研究具有更高的科学性。研究表明,未成年人违法犯罪分为离校前和离校后两个阶段。离校前的发展轨迹为:迟到(12.24岁)——上课不认真听讲(12.37岁)——受学校处分或批评(13,12岁)——主动打别人(13.25岁)——早退(13.51岁)——为朋友出气打架(13.62岁)——E网无度(13.77岁)一花钱无度(13.96岁)——整日在外游荡(14.05岁)——打群架(14.27岁)。若以各事件的内在联系,可将离校前的发展轨迹归纳为:从“校园违规(12.81岁)”到“游离社会(13.92岁)”;离校后的发展轨迹为:离校或辍学(14.2岁)——首次违法(14.48岁)——首次外出打工(15.03岁)——首次被刑拘(15.34岁)——首次被批捕(15.44岁)——首次进入未管所(15,61岁)。其中,首次违法、首次被刑拘、首次被批捕、首次进入未管所可归纳为违法犯罪。总的说来,未成年人违法犯罪的发展轨迹可描述为:校园违规(12.81岁)——游离社会(13.92岁)——违法犯罪(15.22岁)。根据探索性因素分析,未成年人的校园违规、游离社会和违法犯罪成为其主要的行为结构,并对违法犯罪行为具有很强的解释力(62.87%)。

以往的研究并没有把犯罪未成年人的发展轨迹划分为这两个阶段,但本研究两阶段论的提出与赵波提出的青少年时期的违法犯罪行为通过薄弱的社会关系纽带与成年时期的犯罪和越轨行为联系起来有内在一致性,只不过在年龄发展上本研究有所超前,可阐述为:离校前未成年人违法犯罪行为通过薄弱的社会关系纽带与未成年人离校后的犯罪和越轨行为联系起来。

从宏观上来看,本研究抽取的“校园违规”因子与“游离社会”因子也是与前人研究既相似又有自己的特点。与Elliot的综合紧张理论、控制理论和社会学习理论关于青少年犯罪发展的可能路径的观点比较,本研究所提出的“校园违规”、“游离社会”正好与Elliot提出的“学校关系紧张”、“与学校的联系减弱”具有异曲同工之处。但与之不同之处是,本研究主张Elliot所提出“与不良同伴联系增强”、“学习不良行为”这两项并非简单连接在前两项因子后,而是以“为朋友出气打架”、“打群架”、“主动打别人”三项具体事件分布于两个因子的具体行为表现之间。而且笔者认为,不良行为是贯穿于未成年人违法犯罪发展轨迹的全过程。当然,Elliot所定义的不良行为可能专指违法行为,如果确是这样,那么违法行为正好在本研究第二阶段的描述中得到证实。从这一个意义上说,笔者所提出的二阶段论恰是对Ellio理论进一步的深化。

至于第二阶段的发展轨迹,周路的调查发现,从犯罪青少年成长事件发生的平均年龄来看,犯罪青少年的人生轨迹是7.4岁入学、14.9岁退学、16.5岁就业、18岁初犯、20岁重犯且到达犯罪的高峰年龄。本调查发现,犯罪青少年入学的平均年龄是7.24岁,1420岁离校或辍学、14.48岁首次违法、15.03岁首次做工、15.34岁首次被刑拘、15.44首次被批捕、15.61岁首次进未管所。除了上学、离校年龄差别不大外,其余年龄均有所提前。由于周路的调查时间为2003年,本调查在2008年,历时五年之差,除却国家义务教育规定的入学年龄差别不大外,随着青少年身心发展早熟度的提升,其人生动点发生年龄的提前也是可以理解的。

另外,“家庭”作为影响未成年人犯罪的一个重要因素,对未成年人行为发展具有重大影响。但是本研究结果发现“家庭”这个因素却没有成为独立因子体现在未成年人违法犯罪发展轨迹中。究其原因可能是未成年人违法犯罪发展轨迹的研究主要侧重于行为的描述,因而致使“家庭”这一影响因素难以在行为层面上得到应有的体现。换言之,“家庭”因子作用的行为也体现在“校园违规”、“游离社会”与“暴力行为”上,因为12岁到15岁的未成年人其主要的生活环境是学校,而作为有较多劣迹行为的未成年人其生活环境除了校园外,大都游离在社会中,这就导致了他们与家庭相关的劣迹行为结合发生频率与影响程度未能有效体现在其犯罪发展轨迹中。

(二)未成年人违法犯罪的心理生成因素和相互作用机制

本研究表明,未成年人违法犯罪的主要影响因素有:学习状况不良、同伴劣迹活动、家庭关系不佳、偷盗撒谎行为。结合与各因子相对应的具体事件的最早发生年龄,它们的排序是:家庭关系不佳、学习状况不良、偷盗撒谎行为、同伴劣迹活动。这四个因子依其影响程度均分从高到低排序为:同伴劣迹活动、学习状况不良、家庭关系不佳、偷盗撒谎行为。这四个因子从心理层面描述可为:家庭温暖缺失、学习效能感低、精力负性转移、寻求同伴安慰。按张明