研究高考试题,搞好物理实验教学

刘红菊

摘要:实验试题是学生在高考中容易失分的地方,而实验教学也是教师教学的难点。本文通过深究课本,吃透原理;活学活用,联系原理;课堂渗透,增强感性认识及自己动手,重在平时这四方面来谈谈高中物理实验教学。

关键词:吃透原理;联系原理;增强感性认识;重在平时

对于高中学生来说,物理课程是他们在高中感觉最难学的学科之一,而高中物理实验的学习更是成了他们学习困难中的“高原”。针对上述问题,笔者有以下几点教学体会。

一、 深究课本,吃透原理

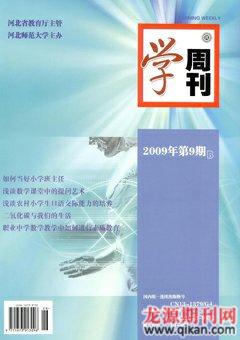

高考试题的一个重要特征就是源于课本而又高于课本。以2004年天津高考题22题为例,虽然是一道高考试题,但是如果我们仔细回味,就会发现第二册课本的实验八《把电流表改装为电压表》,就是这一高考题在课本中的原型。如图1所示,课本中该实验采用的是半偏法的实验原理测量电流表的内电阻,在该实验中,课本叙述了以下几方面内容:⑴实验的“比较法”原理。在电阻箱的电阻与待测电流表并联的情况下,二者的电流相同时,那么电流表的电阻就等于电阻箱的电阻。⑵只有在电路的总电阻基本不变的情况下,才会有上述结果。而由于并联电阻箱后,总电流改变,从而产生误差。⑶为了减小误差,也就是电路总电流不变,要求滑动变阻器阻值比较大,同时对应着电源的电动势也要适当选大一些。

同样,2005年的江苏高考题12题仍然是同类问题,只不过把课本上的半偏法换成了偏转三分之二。如果课本上的实验原理能吃透,知其所以然,这两道题就会迎刃而解。

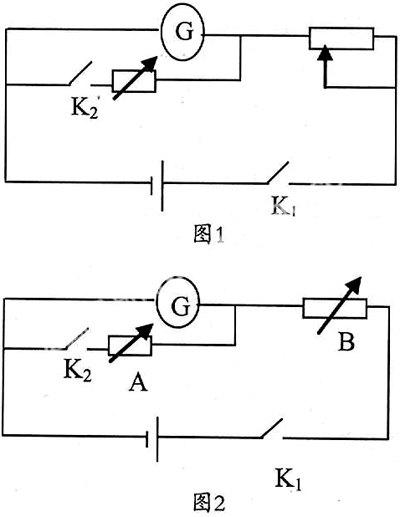

俗话说,举一还要学会反三。如图2所示,电路与半偏法类似,也是一种测量电流表内电阻的方法。由于这种测量方法两次都要使电流表达到满偏,所以叫“全偏法”,不同的是,图2中B元件是一只电阻箱。首先,闭合电键K1,调整电阻箱B读数为R1,使得电流表满偏;再闭合电键K2,若将电阻箱B调整为原来示数的1/2,然后调整电阻箱A使得电流表重新满偏,读出此时电阻箱A的示数R0,在电源内电阻不计的情况下,电流表内电阻Rg=R0,由于这种测量方法两次都是使电流表达到满偏,所以叫“全偏法”。

二、 活学活用,联系原理

以2007年江苏高考试卷13题为例,很多学生找不到试题的切入点。那么,在课堂上和学生探讨此题时,他们对此题的感悟是什么呢?⑴思维不严密,物理知识没有完整的结构框架,就进入不了物理知识的殿堂;如果没有做到物理过程一清二楚,物理过程弄不清就会存在解题的隐患。⑵不会把图像和该题对应的原理相联系,解题思路太窄。在本题中审清图像是解题的关键,本题给出的是滑块的位移时间图像,且图像是不对称的。很多学生不知道把物理图像还原为物理过程,进一步联系物理原理。⑶没有扎实的数学基础。物理的计算要依靠数学,对学好物理来说具有扎实的数学知识太重要了。有很多的物理实验、物理规律都是在数学的支撑下才得以发现和完成的。对于本题,如果学生平时基础知识扎实的话可以采用数学方法,这类图像是两个抛物线方程的结合,通过解抛物线方程,答案马上就会浮出水面。

为此,为了避免被动地、盲目地应付实验,就要学会化被动为主动。平时要有意识地对物理实验多思考、细比较,培养思维能力。孔子说过:“学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进”。疑是学习的开端、思维的动力。在物理学习中,结合已有知识,进行巧妙设疑,多动脑、多质疑、多解疑,才能真正弄清物理概念、规律的内涵和外延,并能提高表述能力和逻辑思维能力。对教材上的各种结论,不仅要善于从正面提出问题,还要善于反向思考、逆向思维,只有平时注意物理知识、规律的分析和素材的积累,在遇到实验问题时,才会巧妙地化语言为过程,化抽象思维为形象思维。还原实验本质,挖掘物理条件,应用平时所学的物理原理和已有的知识框架,有目标、有步骤地分解题目,就可以做到游刃有余。

三、 课堂渗透,增强感性认识

物理知识吃不透,与学生在头脑中不能建立起正确的模型有重要的关系。现在的实验设施很完备,多媒体技术也得到了很广泛的应用。如果能够有效利用这些手段,对学生感性认识的提升有很大帮助。所以能够在教学中用实验演示就比口头叙述好。同样,实验中不易观察的现象在多媒体技术的模拟实验中可以得到补充。如“光电效应”实验,在学生观察实验时,看不到电子,我们就可以利用课件在课上演示,学生头脑中的模型一下子就能建立起来了。再如,讲解“波的形成和传播”这一知识时,如果采用多媒体课件对物理过程逐步演示,许多无法想象出来的过程就可以在学生的头脑里建立起来。当然,实验过程是使学生认识升华的过程,我们不能用多媒体完全取代实验操作,否则就违背了实验本身科学性的特点。

四、自己动手,重在平时

现代教育理论认为,青少年的智慧与能力就出在他们的手指上。勤动手、勤操作,帮助学生提高动手能力,提高实验技能。而且在操作中,观察、操作、思考相结合,在做中学,既能学到探索物理知识的方法,也为学生提供了施展才能的平台。

可以采取的具体措施有:⑴由学生操作一些演示实验。比如,在讲授新课“向心力和向心加速度”时,教师就可以把演示仪器摆放在桌上,提问:向心力的大小可能和什么因素有关系呢?谁能想出好办法做给大家看看?这样讲授这节课时,学生能够积极参与,不仅活跃了课堂气氛,又是锻炼他们动手动脑的好时机;不仅对物理知识进行了研究,还对实验方法进行了渗透——控制变量法,教学效果自然会好很多。⑵经常以活动小组为单位做研究性实验。高中物理课程中有很多研究性学生实验、研究课题实验等。如“探索弹力和弹簧伸长的关系”、“研究弹簧振子的周期与小球质量的关系”等。在这些研究性实验中,既能使学生从实验中学到物理,又能在实验中活跃他们的思维,锻炼动脑动手能力和解决问题的能力。⑶抓住有利条件,布置课题,提高学生对物理实验的兴趣。如调查研究“家用电器的发展伴随的能量问题”。在这样的调查中,学生发挥他们的观察力、分析能力,不仅研究了物理现象,学生的认识也得到了增长,同时也培养了他们的科学态度和严谨态度。

因而,从学生在高考试题中答题出现的误区、盲区来看,反映出教师在基础教学的实验教学中没有做到位。只有在教学中把感性思维和理性思维相结合,功在平时,在面对高考试题时才会有备而无患。