东亚地区民众政治宽容及其原因分析

马得勇

[摘要]政治宽容在政治生活中扮演着举足轻重的作用,是和谐社会和民主政治必不可少的观念要素。东亚地区民众政治宽容观念的起源存在三个假设:民主制度下政治宽容更容易形成;经济社会的现代化有助于政治宽容的形成;权威主义价值观越强的国家,政治宽容度越低。以东亚及东南亚8个国家和地区为对象的调查数据的分析大体上支持上述假设。

[关键词]政治宽容;实证分析;东亚

[中圈分类号]DO[文献标识码]A[文章编号]1672-7320(2009)03-0339-09

“宽容是指一种社会的美德和政治的信条。它的意义在于可以使拥有不同的观点和行为倾向的个人和社会集团能够在同一社会中和平相处。”一个缺乏宽容的个人可能在与他人交往中因过于苛刻而失去友情,愤世嫉俗则使自己在社会化过程中陷入困境。一个缺乏宽容的社会往往会陷入各种宗教的、文化的、社会的以及政治的冲突中,社会经济发展效率减缓,生活环境恶化,政治运行陷入无效率和麻痹状态,并最终损害每个社会成员的福祉。在现代社会中,人们的思想、行为、政治信仰、利益集团空前多元,宽容的价值也比传统社会更为重要。宽容也是一个“和谐社会”所不可缺少的观念基础,可以毫不夸张地说,没有宽容就没有“和谐社会”。不仅如此,“超高水平的不宽容(intolerance)可以威胁到一个国家的和平,甚至是一个地区的稳定”。从这个意义上来说,宽容无疑可以被视为一种“社会资本”,是一个社会繁荣和发展的无形资源。

从政治学的角度来看,政治宽容也是现代自由民主思想的精髓,没有政治宽容的民主制度决不会是真正的民主。在现实世界中,对抽象的民主原则的支持也并不意味着人们真正理解了自由民主的精神。在一些新生民主国家中,我们经常可以看到,不同政党和利益集团之间仅仅因为某一政客的发言而大打出手,甚至造成国会运行瘫痪、政府陷入僵局的情况。2004年韩国卢武铉总统遭到以大国家党为首的反对党弹劾,该事件根本原因在笔者看来并不在于韩国总统有什么严重的违法行为,而更多的是由于韩国政治精英和政治派别之间缺乏宽容的精神所致。韩国接受了民主制度的外壳,却还没有完全领会现代自由民主的精髓。即使在一些老牌民主国家,公民也可能会在抽象的层面强烈支持自由和民主,而在现实生活中缺乏对不同观点和政治信仰的宽容。当然,我们强调宽容的价值并不是要否认权力和利益分配在不同政治派别和利益集团之间存在冲突的客观现实,而是要强调,虽然权力和利益分配存在冲突是一个客观存在,但对权力和利益的分配最终能否达成妥协,不仅是分配方案是否合理、公正的问题,而且也是不同利益集团和政治派别对权力和利益分配的态度和认知问题。在利益集团和政治派别相互间缺乏宽容、信任和合作意识的情况下,所谓的合理、公正、民主等原则可能会失效,权力和利益的分配最终可能会诉诸强力,这种情况与现代民主制度的宗旨相去甚远。

正是由于政治宽容在现代政治生活中具有重要的作用,因此它也是政治文化学者经常关注的研究主题。近年来,由于跨国社会调查的长足进展,国际学术界有关政治宽容的跨国比较研究也出现不少。不过由于国内在跨国比较研究方面的先天不足,从政治文化角度进行跨国比较研究的成果并不多见。本研究希望能在该领域进行一些探索和尝试。

一、对宽容理论的简要回顾

“能否保持宽容是对多元化民主社会的一个关键性挑战,对不宽容的经验研究在政治学学科中已经有很长的辉煌历史。”从经验角度对政治宽容的研究始于20世纪50年代的美国,当时主要以美国人为研究和调查对象,此后不断有新的研究成果出现,1973年由美国学者发起实施的综合社会调查(General Social Survey)开始包括了斯托弗尔(Samuel A.Stoufer)在50年代所作的关于宽容的大量调查问项。80年代以后,一些关于宽容和政治宽容的跨国(cross national)比较研究陆续出现。90年代以后,苏东社会主义国家民主化为学者研究提供了更多素材,出现一些在老牌民主国家和新生民主国家之间进行比较研究的成果。从笔者掌握的资料来看,有关宽容或政治宽容研究的主要问题有宽容及政治宽容的测定、宽容的生成原因以及宽容对政治社会生活的影响,焦点集中在宽容的生成原因方面。在这个问题上较有影响的解释理论有两个,一个是民主学习(democratic learning)理论,一个是威胁感(perception of threat)理论。

依据民主学习理论的主张,相对于不民主的制度来说,民主制度更有利于(政治)宽容的形成,而稳定的民主制国家则比不太稳定的、新生民主国家更有利于(政治)宽容的形成和增长。之所以将(政治)宽容和民主制度联系起来是因为他们基于这样一种假设,即“民主学习模型”,也就是说,宽容之所以在民主制度下更容易生成和保持,是因为在争吵和喧闹的民主政治实践中,公民和政客在与各种不同的集团通过和平而非暴力的方式来解决各种矛盾中会变得更为宽容,而且民主制度越长久,宽容就越容易成为一种稳定的价值观。同样,在联邦制下,公民和政客也需要通过政治妥协来达到目标,因而也就更容易增加宽容。在不民主和单一制形态制度下情况则相反。派弗莱和罗斯彻耐德(Mark Peffley&Robert Rohrschneider,2003)以17个国家为样本,使用世界价值观调查(1995-1997)的数据,验证了他们提出的假没,即:(1)民主制度实行的时间越长,宽容的程度更高;(2)在实行联邦制的国家,宽容的程度更高。在他们看来,宽容的品质是通过社会学习获得的,与宽容相比,不宽容可能更是一种“自然反应”,而对某一集团和理念的宽容则是经过“冷静思考”后做出的。那么,宏观层次(国家层次)上政治宽容和民主制度实施的时间性所呈现的相关关系是否会是一种虚假的因果关系,即这两个变量是否都是由第三个变量即经济社会的现代化引起的呢?派弗莱和罗斯彻耐德在控制了经济社会变量后得出的结论,民主的时间性和联邦主义两个变量仍然对宽容具有影响。这一结果显示,民主制度实施的时间性和联邦主义分别作为独立变量影响着宽容的程度。马夸特·皮亚特和帕克斯通(Marquart Pyatt&Paxtom,2007)通过对欧美老牌民主国家(5个欧洲国家和美国)和民主化后的东欧后共产主义国家(8个国家)的比较分析,得出了长久的民主国家的政治宽容比新生民主国家的政治宽容度高的结论。关于宽容和民主价值规范的关系,多数研究结果显示,个人对民主价值规范(选举、保护少数者的权利、言论自由等)的理解越深刻,越是支持民主规范,那么就越有可能更为宽容地对待自己不喜欢的群体和理念”。此外,与民主学习理论相关的一种理论是民主精英理论(elitist theory of democracy)。苏里万(Sullivan,1993)等人的研究显示,政治人物的政治宽容度比一般大众的宽容度要高,其原因有两个:一是这些国家的政治录用体制使那些更为宽容的人成为

政治人物;一是政治社会化过程,因为政治人物比一般大众更多地参与到政治实践中,使得他们从实践中习得了政治宽容的价值。不过,其后的一些研究对民主精英理论进行了批评和修正。限于篇幅,这里不做介绍。

一些学者的研究还发现,威胁感对一个人的政治宽容观念具有直接的影响。个人的威胁感可能来自个人心理特质,那些对威胁过于敏感的人会在政治环境中对潜在的威胁过度敏感和反应过度,而心理上更为平和的个人则会更宽容。威胁感也可能来自于个体周围环境(如媒体的报道倾向)的影响。耐尔森等人(Nelson et al,1997)的测试结果表明,对同一事件(3K党游行),若媒体报道的重点在于强调言论自由,那么受试者(美国人)会表现得宽容;若媒体报道强调公共秩序,受试者则会表现得不够宽容。苏里万等人(1993)的研究结果还表明,一个社会或国家面临外部威胁时,常常会影响人们的宽容态度。他们的研究发现,以色列的政治精英和民众的宽容度比美国、新西兰和澳大利亚低,原因之一是美、新、澳的边境上要么是友好国家要么是广阔的海洋,而以色列则处于敌对国家的包围圈中。

除以上主要理论外,年龄、性别、宗教、教育水平、心理特征、个人的意识形态倾向等因素都是学者经常用来分析宽容及政治宽容起源的重要变量。一些学者的研究结果表明,个性特征也是影响个人政治宽容的一个重要变量群,那些认为对子女应严加管教者和悲观主义者比那些对子女管教较为宽松者和乐观主义者更缺少宽容。其他学者还发现,厌世(misanthropy)、失范(anomie)、自尊(self-esteem)、随机应变(flexibility)、教条主义(dogmatism)、心理不安(psychological insecurity)、神经质(Neuroticism)、外向性(extroversion)等个性特征都能够较好地解释宽容的形成。

回顾以往研究,可以看到,截至目前的政治宽容研究基本是以欧美国家为研究对象,对于亚洲,特别是东亚国家的宽容及其起源问题却鲜有研究成果出现。在中国内地,从实证角度对政治宽容的研究几乎是一片空白。当然,也有不少学者从政治哲学的角度对政治宽容有所沦述,但是这些研究成果大多是对洛克等西方思想家的宽容思想或者对传统文化的宽容理念加以重新解释或诠释。这些研究成果对中国的普通民众来说是具有启蒙意义的,但是由于实证研究的空白,我们现在既不知道中国、日本、韩国这些东亚国家的政治宽容到底是一种什么样的状况,也不知道它们在起源、变迁等方面和欧美等其他地区有何差别。不仅如此,由于受到社会历史文化情境的局限,尽管基于西方社会的宽容研究所提出的理论和主张、研究思路和方法对我们的研究不无启发,但是具体到亚洲或东亚国家,由于历史、文化、政治制度等的差异,宽容的起源与欧美一些西方国家可能有共同之处,也有不同之处。有关宽容起源的制度论视角在解释亚洲国家的宽容现象时,可能会遇到诸如传统文化、经济社会现代化等更多的影响因素,因此该理论的解释力将可能面临更大的挑战。本研究的目的就是希望在亚洲国家的政治宽容方面进行探索性的研究,以便找出这些因素,为进一步构建成熟的理论打好基础。由于尚未有较为理想的数据库,对东亚及东南亚各国微观层次的分析尚不可行,因此,本文将主要从宏观层次来探讨政治宽容的起源。

二、假设、概念的操作化及数据库

(一)关于政治宽容的理论假设(宏观层次)

现代化是探讨政治宽容起源的一个重要的考虑因素。从逻辑上讲,一个多元化的、现代化的社会应比一元化的、传统农业社会更有利于生成宽容的观念。现代化不仅是经济发展水平和物质生活水平不断提高的过程,也是一个从生活方式到价值观念各个方面多元化的过程。传统社会中由于生活方式比较单调、生活空间狭小,宗教、各种传统价值观对人们的行为和观念有着更多的限制,不仅如此,不管是东方还是西方,现代化之前的社会中政治制度的运行都有着强烈的等级色彩和权威主义色彩,而随着现代化的进展,社会生活空间和多元的观念和行为都获得了扩展,这为政治宽容的生成创造了良好的社会环境。物质生活水平和教育水平的提高、城市化、社会交往圈的扩大等等,这些由现代化所引致的因素都有利于宽容的生成。现代化因素可以导致宽容增加的另一个原因被认为是:伴随着经济社会的现代化以及人们生活水平的提高,人们的需求层次会提升,即,从马斯洛所说的较低层次的心理、安全需求向高层次的自尊、自我实现需求转化,而这种转化将导致宽容从低向高发展。苏利万等人(1981)以美国人为对象的调查结果也发现,处于较低需求层次的人比高需求层次的人的宽容度要低。因此,宽容与经济社会现代化水平的关系将是本研究需要验证的第一个假设:

假设1:经济社会的现代化有助于东亚国家民众政治宽容的形成。

如前文所述,西方学者在探讨欧美国家的政治宽容的原因时,制度因素是一个重要考虑变量。民主制度被认为比非民主制度(独裁或权威主义制度)更有利于宽容的形成,且民主制度越长久,宽容程度就越高。对政治反对派的宽容是民主的题中之义,而非民主制度则往往通过强力从肉体或思想上压制或消灭反对派。在民主制度下,政治宽容将通过两种基本方式生成,一种是民众通过民主制度的实践习得政治宽容,比如选举、议会活动、公民社会实践等;另外一种是通过对民众进行自由民主的意识形态教育使之逐渐接受政治宽容的观念,比如学校教育(类似于中国的思想品德课或政治课)、媒体意识形态导向、政府的主导性宣传等。那么,这一假设在亚洲是否成立呢?这将是本文需要检验的第2个假设,即:

假设2:民主制度下的东亚国家,民众的政治宽容更容易形成。

不过,根据派弗莱和罗斯彻耐德与马夸特·皮亚特和帕克斯通针对西方国家的比较研究结果,民主制度的确立并不意味着政治宽容观念会立即形成,稳定的民主制度会比新生民主制度更有助于促进政治宽容的增长。因此,与假设2相关的另一假设是:在东亚地区,稳定的、长久的民主国家的民众政治宽容度比新生或不稳定的民主国家的民众政治宽容度更高(假设2.1)。

文化因素是另外一个重要的考虑变量。在东亚国家,如果对传统文化从政治角度进行概括,那么权威主义可以说是一个最基本的特征。东亚各国具有漫长的专制统治的历史,伴随着专制统治的权威主义价值观同样具有漫长的历史,这一价值观对人们的日常生活和行为、政治制度的运行等方面具有深远影响。笔者曾在探讨亚洲国家的政治信任起源的研究中,认为权威主义价值观是东亚国家政治信任的重要来源。权威主义不仅对政治信任,而且对政治宽容同样具有重要的影响。但是,这种影响是一种负面的影响,权威主义观念强则政治宽容的观念就弱,一个人在政治理念上不可能两种观念都强或者都弱。实际上,权威主义价值观并不是导致政治宽容生成的变量,而是阻碍政治宽容生成的变量。这将是本文的第三个假设:

假设3:权威主义价值观不利于东亚国家民众的政治宽容观念的生成。

(二)政治宽容的界定及测量

根据加里尔蒂(Galeotti)的定义,宽容不仅指对某种观念和行为的宽容,同时也指对拥有某种观念和行为的载体——某个人或者社会集团的宽容。那么这就意味着我们可以通过测量人们对某种观念和行为,特别是不为一般大众所认可的、反常的观念和行为的态度来衡量个人或者社会的宽容程度;同时,我们也可以通过测量人们对某个个体、社会集团或组织通常是较为反常的、背离于一般社会道德价值规范的个人或组织的态度来衡量个人或者社会的宽容程度。但是这里就有一个问题,对于不同社会文化环境和发展阶段的国家来说,一般民众心目中的极端观念和极端组织是不同的。比如,在美国,拥护共产主义被视为是一种偏激的思想,“3K党”一般被当作极端的激进种族主义组织而成为美国学者测定宽容(或政治宽容)的重要指标。但在中国,拥护共产主义对普通人来说是正常的,“3K党”对中国人来说则是很陌生的组织。由于某种观念或行为的载体在各个国家可能有不同的名称,给测定带来困难,因此,本研究主要从对某种观念的态度来测定宽容。这种测定从效度上来说确实不够完善,但由于资料的短缺,目前尚不能找到更好的测定指标。不仅如此,宽容在内容上具有特定情境,发展阶段不同,反常行为也可能有不同的含义。比如,妇女缠足在100多年前的中国是极为常见的事,不缠足才是反常行为,而现在则相反。因此,为了使比较成为可能,我们必须事先对宽容测定的基本前提加以设定:即,我们所要讨论的宽容是相对于当前的现代社会和现代民主制度而言的。

根据宽容的范畴,笔者认为可以将宽容分为文化宽容、社会宽容和政治宽容三种形态。从对概念的操作化角度而言,社会宽容主要指对某种社会现象特别是反常的社会现象是否宽容,比如同性恋、卖淫、离婚;文化宽容主要指对不同种族、民族、宗教和文化的宽容与否;政治宽容主要指对不同的政治理念、政治派别的宽容与否。在一个国家中,文化宽容、社会宽容和政治宽容三者之间未必是完全一致的。尽管三者可能存在某种相关性,但是在一个文化宽容较高的国家,政治宽容和社会宽容未必就高。笔者最近对东亚的中国内地、台湾、韩国和日本民众的宽容进行比较研究的一项结果显示,中国民众在文化宽容上明显高于韩国,但是在政治宽容上却明显低于韩国。

(三)数据库及指标选定

本研究所使用的分析数据库是由亚洲民主动态调查(Asian Barometer)研究计划提供的。该计划以东亚和东南亚8个国家和地区的18岁以上成年人为对象,包括中国(分大陆、台湾、香港三个地区)、日本、韩国、菲律宾、泰国、蒙古。调查时间为2001-2003年,调查以问卷调查形式,或通过直接访问被调查者,共获取了12217个有效样本。该项调查由美国及东亚各国著名大学和学术机构的著名学者来主持,调查的可信度较高。中国内地地区的调查由杜克大学政治系教授史天健主持,中国社科院具体实施调查。

对政治宽容的测定,我们选取了亚洲民主动态调查中的三个问题项,以三个变量为基础进行因子分析,提取出一个公共因子,作为衡量各国政治宽容的指标。为测定政治宽容,所选取的这三个问题分别反映了受访者对程序正义、妥协合作精神和保护少数者权利的看法,这都是现代民主政治不可或缺的理念基础,也体现了政治宽容的最基本内涵。对于经济发展水平,我们以各国人均国民收入(GNI per capita)作为测量指标。政治制度的测量指标采用的是非政府组织(NGO)“自由之屋(Freedom House)”发布的各国政治自由度的指标。该指标基于两个子指标,即政治权利与公民自由,自由之屋基于这两个指标将各国的政治制度划分为三类:民主国家、半民主国家和不民主国家。需要指出的是,该指标对各国制度的划分是否合理和符合事实尚有很大的商榷余地,但是在没有更好的指标开发出来之前,本研究仍然使用这一指标作为分析的基础。关于权威主义价值观的测定,本研究选用的是亚洲民主动态调查(Asian Barometer 2001 2003)的数据库,详细说明请参见图4注。

三、分析结果

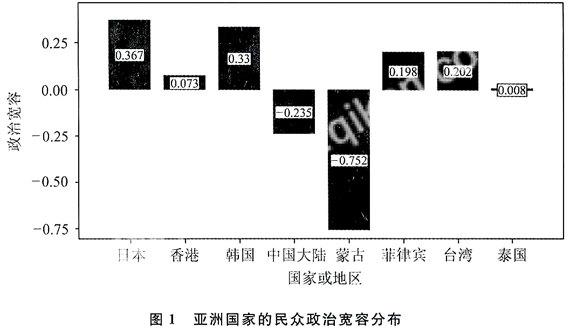

笔者对政治宽容的三个指标进行因子分析,提取出一个公共因子,以该因子作为政治宽容的衡量指标。根据分析结果,在亚洲8个国家和地区中,日本的政治宽容是最高的(0.367),其次为韩国(0.33),其他国家和地区的依次为:台湾(0.202),菲律宾(0.198),香港(0.073),泰国(0.008),中国内地(-0.235)。政治宽容度最低的是蒙古(0.752),而且蒙古的政治宽容较其他国家和地区相比差距很大。

为了进一步了解政治宽容的起源,笔者进一步分析了政治宽容与政治制度、经济发展和传统的权威主义价值观的关系。为了直观地显示它们的关系,本研究以纵轴为政治宽容,分别以政治制度、经济发展和传统的权威主义价值观为横轴,勾画出散点图,并使用相关分析来判断其是否具有相关性。

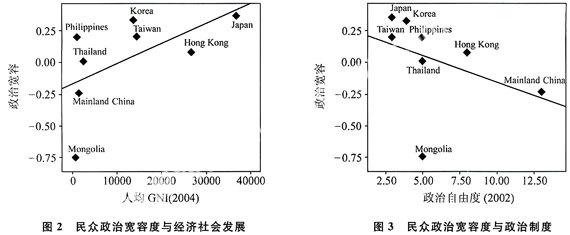

首先,从政治宽容与经济发展水平的关系来看,人均国民收入在1万美元以上的日本、香港、台湾和韩国的政治宽容均处于较高水平,但经济发展水平相似的菲律宾、泰国、中国内地和蒙古的政治宽容却表现出较大的差异。统计分析得出的政治宽容与经济发展的斯皮尔曼(Spearman)相关系数为0.714(统计显著性P<0.05)。这表明,在亚洲8个国家和地区中,政治宽容度与经济发展存在较强的相关关系。因此这一分析结果验证了本文的第一个假设,即经济发展有助于促进政治宽容的形成。

再看政治宽容与政治制度的关系。从两者的散布图可以看到,在民主程度较高的日本、台湾和韩国,政治宽容度也相对较高。但是民主程度处于同一级别的菲律宾、泰国和蒙古,政治宽容的差异很大,民主程度较低的中国内地政治宽容度相对较低,但是高于蒙古。运用相关分析得出的斯皮尔曼相关系数为-0.761(统计显著性P<0.05),这表明政治宽容和政治制度之间存在较强的相关性,民主化程度越高,政治宽容度也越高。日本是东亚国家中民主发展最为成熟的国家,我们的分析也显示,日本的政治宽容度比新生民主国家或地区韩国、台湾、菲律宾、泰国都要高,这一结果支持了本文提出的假设2.1。从制度的视角来看,蒙古是个例外,因为其政治宽容度比民主化程度更低的中国内地和香港更低。对此有必要作更为详细的研究,但这一结果可能也暗示:政治制度对政治宽容的影响并不是决定性的(台湾、韩国和蒙古差不多在同一时期实现制度上的民主化,但政治宽容度差异很大),经济社会现代化因素(蒙古的经济发展水平很低)、传统文化因素等作为独立的变量对政治宽容的影响绝不能忽视。总体来看,这一分析结果仍然支持了本文提出的假设2,即民主制度下政治宽容更容易形成。

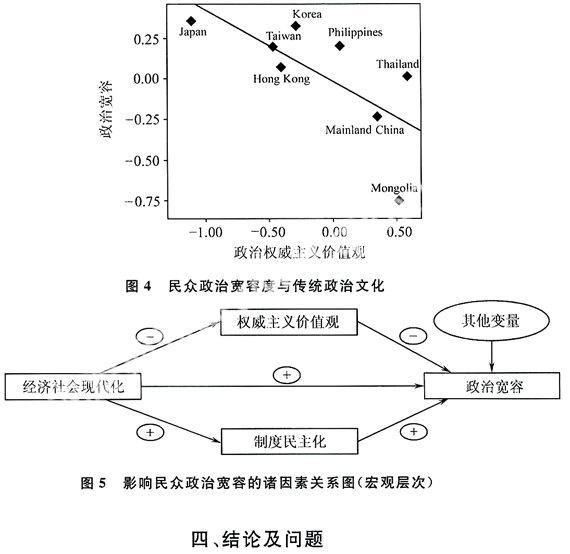

关于传统政治文化对政治宽容的影响,本文将传统观念中的政治权威主义价值观作为代表。从图4的散布图来看,政治权威主义价值观最低的日本其政治宽容度最高。权威主义价值观大体上处于同一水平的韩国、台湾、香港和菲律宾的政治宽容也较为接近,因此,在图中这几个国家或地区的位置比较

接近。权威主义观念较强的中国内地和蒙古的政治宽容则比较低。运用统计分析得出的政治权威主义与政治宽容的相关系数为-0.810(统计显著性P<0.05),这表明两者之间的相关程度很强,因此,这一分析结果比较有力地支持了本文提出的第三个假设,即,政治权威主义越强的国家,政治宽容度越低。

以上从宏观层次区分出了影响政治宽容的三个因素,即经济社会现代化因素、政治制度因素和文化因素。但是由于样本数量过少,本文无法通过回归分析来检验这三个因素中哪个对政治宽容的影响是决定性的,也无法分析这三个因素之间如何相互作用、通过什么样的路径来影响政治宽容。笔者倾向于认为:经济社会的现代化作为自变量直接影响因变量政治宽容,同时,它又作为条件变量(前提条件)影响着权威主义价值观和政治制度类型两个变量,这两个变量又作为自变量对政治宽容产生影响。因此,权威主义价值观作为亚洲,特别是东亚地区各个社会的历史文化遗留,将随着经济社会的现代化而逐渐减弱,其对政治宽容的负面影响也会减弱。随着经济社会的现代化,东亚各国的制度民主从初级阶段向更为成熟的阶段发展的压力在增大,这些变化对于民众政治宽容的生成具有积极的影响。

四、结论及问题

本文简要回顾了国外学术界关于宽容及政治宽容的研究现状,进而对政治宽容的概念、测量作了进一步探讨,在此基础上,笔者以亚洲8个国家和地区为对象,从宏观层次对民众政治宽容的现状及其形成原因进行了比较分析。实证分析结果大体上与本文提出的假设基本吻合,即,民主制度下政治宽容更容易形成;经济社会的现代化有助于政治宽容的形成;权威主义价值观越强的国家,政治宽容度越低。特别需要指出的是,权威主义价值观作为一种文化的因素,在亚洲国家里仍然是阻碍现代民主政治所需要的宽容观念生成的一个重要因素。尽管随着现代化和政治制度的民主化,权威主义价值观在经济发达和民主程度较高的国家(如日本)已经变得很弱,但是在中国内地和蒙古,仍然是影响民众政治宽容度的一个重要的负面因素。

作为一项东亚地区政治宽容的探索性研究,本文尚存在不少缺陷。首先,正如李普哈特指出的那样,比较政治研究往往面临着“变量太多而样本太少”的难题。对于本文所得出的结论,最大的问题或许就是样本的数量过少。如果样本数量更多一些,那么本文所得到的结论可能会更有说服力。但是由于目前尚未有数量更多、调查设计更好的数据,所以只能到此为止。对于变量问题,我们在此仍然要强调的是,比较政治研究并不旨在寻找所有影响因变量的自变量(实际上任何一项研究都不可能做到这一点),而旨在找出影响因变量的主要的、关键性的变量。本文对政治宽容的原因分析,同样体现了这种研究取向。其次,由于笔者目前尚无条件亲自设计调查问卷和实施调查,而本研究所使用的数据库也并非专为政治宽容研究所设计,这可能会影响到对政治宽容概念测定的效度。因此,本研究的政治宽容的测定指标也有待改进。此外,从微观层面分析政治宽容的生成问题是必要的,遗憾的是本文未能作更进一步分析。如何构建经济社会现代化、政治制度、传统文化这些因素与(政治)宽容之间的关系,将其整合为一个系统的、逻辑严密的理论,将是今后研究的重点。在此,笔者也期望学界同行能够对本文的结论提出更多的批评,以构建适合分析和解释东亚及中国的政治宽容理论。

责任编辑叶娟丽