《回民支队》——中国的《夏伯阳》

朱安平

从“保族”到“卫国”

在波澜壮阔、英雄辈出的抗日战争中,华北平原曾活跃一支以回民为主的著名抗日队伍,骁勇善战、屡建奇功,给日寇以沉重打击,被八路军冀中军区誉为“无攻不克,无坚不摧,打不垮、拖不烂的铁军”,毛泽东称其是“百战百胜的回民支队”,这支特殊队伍的领头人就是杰出的民族英雄马本斋。1959年,八一电影制片厂摄制的彩色故事片《回民支队》,生动再现了马本斋及其回民义勇军经受血与火洗礼的曲折历程。

影片《回民支队》的编剧,是八一厂的李俊、马融、冯一夫。其中最早接触这个题材的,是时在该厂通讯部工作的马融,他本人就是回族,家乡所在的河北定县大礼前营村,正是冀中回民支队的发源地之一。马融少年时代参加过“回民干部教导大队”的抗日活动,他依据所了解的马本斋一些事迹,先行写出一个类似于剧本大纲的原始稿《穆斯林的子弟》,交给一向关系不错、在厂里任编导的李俊征求意见。此时恰值李俊正从拍摄纪录片转至故事片,看后感觉取材不错,人物形象较为典型,思想容量也很大,有意作为自己第一部故事片的选题。厂长陈播得知后极为重视,认为在新中国银幕上首度反映少数民族抗日斗争很有意义,特地指定故事片室主任冯一夫参与创作以加强力量。

1957年夏秋之际,李俊等人开始重新收集材料,先后走访了曾任马本斋警卫员的金雅如、回民教导队政治部主任丁铁石等,并深入马本斋的老家河北献县东辛庄村,还到了“回民支队”后来所编入的38军,对马本斋的光辉业绩有了比较全面、充分地了解。

马本斋出生于一个贫苦农民家庭,只念了两年私塾便辍学务农,后来随父流浪到东北,仍找不到出路,就投身奉军当了兵,后被选送入东北讲武堂学习,结业后到张宗昌部队任职。1931年“九一八”事变后,因不满军阀统治,他毅然辞去已任团长职务解甲归田。1937年“七七”卢沟桥事变爆发,马本斋组织本村青壮年70余名,组成“回民抗日义勇队”,同日本侵略者进行斗争。1938年初受共产党坚决抗战行动感召,马本斋率队参加河北游击军编为冀中回民教导队,从此时起历任回民教导队队长、总队长、八路军第三纵队回民支队司令员,冀鲁豫军区第三军分区司令员兼回民支队司令员。在他的率领下,回民支队战斗力不断提高,队伍发展到2000多人,从1937年至1944年,经历大小战斗870余次,歼灭日伪军3.6万余人。

1943年底,马本斋在率部参加冀鲁豫抗日根据地反蚕食战斗中,颈后长了毒疮,因战事繁忙,加之缺医少药,未能及时治疗,因而病情加重。1944年1月底回民支队奉命开赴延安,他不能随部队一起前往,仍抱病作了最后一次动员,叮嘱大家:“要跟着党,跟着毛主席,抗战到底!”同年2月7日,马本斋在山东莘县不幸病逝,临终前还手握钢笔半坐在床上,腿上摊着正在书写的《战斗札记》,年仅42岁。

李俊等还获知,马本斋起初自发组织回民义勇军目的是“保族”,即抗击日本鬼子对回民村庄的烧、杀、抢、掠,队伍虽拉起来但没有树立正确的建军思想,不重视处理军民、军政、官兵等关系;后来接受了党的领导和教育,有了革命军事思想的指导,从“保族”转变到“卫国”,升华为保卫中华民族而战,回民支队才成为极具战斗力的抗日队伍。

在这一过程中,首任政治委员郭陆顺起了重要作用,对马本斋影响很大。郭陆顺是位长征干部,非常朴实律己极严,带头自觉执行回民支队的生活制度,严格遵守伊斯兰教的饮食禁忌。有个典型事例李俊等在采访中一再听说到,后来几乎就照原样写进戏中:由于长期战争生活,郭陆顺身体日渐虚弱,警卫员小刘为照顾其身体健康,悄悄买了些熟猪肉藏起来,以便夜深人静让他吃些补养身体。郭陆顺知道后非常生气,不但没吃,还命令警卫员把猪肉退回去,并作出把小刘退回冀中军区处理的决定。马本斋从冀中军区回驻地的路上碰到小刘,问出调动原因把他带回,对郭陆顺说:“好你个老郭,小刘给你买点猪肉,就把他调回军区,人家会说我马本斋容不得人,一定得把他留下。”郭陆顺却坚持说:“饮食禁忌是关系到回民支队的一件大事,越是首长的警卫员越应遵守纪律,这样才能从严治军。”马率斋被说服,小刘也愉快地到军区工作。为了避免类似事件发生,郭陆顺特地从回族战士中挑选警卫员。就连到冀中军区开会,司令员吕正操和政委程子华热情招待,有的同志对郭陆顺说:“吃点猪肉,解解馋吧!”按照回民支队规定回家或外出做客饮食不受任何限制,但郭陆顺每次都委婉谢绝:“我是回民支队的政委,在什么地方也要遵守回民支队的纪律,还是和本斋同志一起吃吧!”正是包括这些生活细处的以身作则,令马本斋常常心悦诚服地说:“我就佩服郭政委!”后来郭陆顺在战斗中不幸牺牲时,马本斋为失去这位最可信赖的汉族亲密战友痛哭不已。

让人物“活”起来

进入剧本创作阶段,一个最为突出的问题摆在面前,作为一部根据真人真事创作的带有传记色彩的战争片,如何依据历史真实进行艺术加工?具体而言,就是怎样对所获取掌握的大量可歌可泣的事迹,按照电影的要求进行处理和表现。无论是题材内容的固有相似,同样都是以农民武装力量投入革命斗争为描写对象,还是三位作者自身经历,以及特定文化环境因素使然,决定了反映旧军队改造杰作的苏联经典影片《夏伯阳》,自然地成为了参照。正如李俊所坦言:“我没有搞电影之前,主要看的都是苏联电影,像《攻克柏林》《夏伯阳》等,因此不可能不受苏联电影的影响。”然而他们并未简单“照抄”,而是着重借鉴了《夏伯阳》注重人物刻画的“精髓”,尤其是通过具体、细腻的性格冲突,栩栩如生地塑造出传奇英雄夏伯阳与政委富尔曼诺夫的形象:前者从一个土生土长的军事天才,最终成长为一个忠于革命事业的红军将领;后者则是一个愈来愈加鲜明突出的具有冷静思考、果敢判断、坚强性格和高度原则性的政治工作者。

经过反复认真讨论,他们决定在反映回民抗日武装同日寇正面作战的同时,以较大篇幅突出表现回民支队内部的冲突,即围绕日本侵略者与广大人民群众这一基本矛盾,展开一系列具体交锋:是投靠国民党,还是接受共产党领导?是把农民当作抗日的基本力量,还是不考虑农民的根本利益,盘剥、压榨农民?是用正确的政治军事思想和严明的组织纪律管理军队,还是致使军队作风败坏,关系松懈?从而完成马本斋从一个凭感情义气行事的草莽首领到具有共产主义思想觉悟的民族英雄的转变。

这一指导思想的明确,原始素材取舍、虚实关系处理等问题迎刃而解,如剧中主要人物均沿用真名,但队伍构成则由真实的汉族战士较多,变为清一色的“回民支队”,以便矛盾冲突展开。情节设置上亦有实有虚,如回民支队被敌人包围危急之时,八路军驰援相助;回民支队加入八路军后,上级派来一个老红军当政委;马本斋和政委有过矛盾等,都是实有其事,而派来的郭政委就是当初给回民支队解围的郭团长,但郭政委不说,直到他牺牲后马本斋才知道真相,则是虚构的。

经过将近一年的精心打磨,剧本创作才告以完成,无论冲突展开、情节发展,还是人物塑造、细节运用都颇具独到之处,担任执笔的李俊呕心沥血功不可没。如剧中马本斋指挥伏击日寇运输军火卡车,因缺乏经验未能击中汽车要害造成逃跑,他骑马追堵汽车。这里原来设计马本斋解开套绳翻身上马,后来吸收讨论剧本时“解开不如刀砍有劲”的意见,李俊修改为马本斋一看埋伏就要落空,转身从李茂才手中夺过砍刀,“喳喳”两下砍断车上套绳,迅疾翻身上马冲上前去,虽无一句台词,却凭仗“砍绳”动作,就凸显人物勇敢果断的性格。在剧本的语言上,李俊也下了很大功夫。马本斋在生活里斥责打仗退缩的人有句惯用口头禅,虽很生动但失之粗野,没有直接当作艺术语言用于英雄人物身上,而是将其改为:“人家都是爹娘生的,你他妈的是卖糖人做的,这样怕死!”表达上很注重与角色身份、个性相吻合。

再展雄风英姿

影片正式筹拍已是1958年夏初,八一厂将其列入重点片,随后又纳入国庆10周年献礼片,从摄制班子组建到胶片器材配备都很用心。导演由同是该剧编剧的冯一夫与李俊联合担任,虽然这是李俊转为执导故事片的处女作,冯一夫此前则已参与过故事片《激战前夜》的导演,并且在创作剧本期间,又与华纯共同执导了歌剧片《红霞》,一起合作的摄影、美术、化装、制片等,几乎全部转为《回民支队》的摄制班底。因而当文化部电影局为国庆献礼专门召开的座谈会,提出《回民支队》要超过《夏伯阳》艺术水平,八一厂还是颇有信心与把握的,特意为之申请进口“伊斯曼”、“艾克法”彩色胶片拍摄。

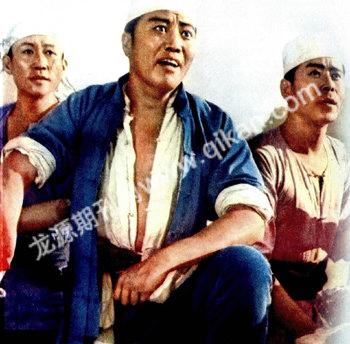

进入筹备拍摄后,冯一夫、李俊首先着手主要演员的选拔,按照形似与气质尽量一致的要求,在辗转考察几家电影厂和话剧团众多演员后,最后确定由借调在八一厂的总政话剧团演员里坡扮演马本斋。里坡身材魁梧、气宇轩昂,颇有英雄风度,而且学生时代就开始从事话剧表演,参加过八路军的“挺军剧社”和华北野战军的“战线剧社”,还担任过志愿军文工团副队长,有比较丰富的从军和舞台生活经历,已接连在八一厂参拍过《冲破黎明前的黑暗》《渡江探险》《英雄虎胆》《永不消逝的电波》等片,角色虽小但潜质明显。对马本斋政治上成熟起决定性影响的郭政委,则是外请也与八一厂有过合作、曾在《战斗里成长》扮演过赵老忠,当时已是沈阳军区抗敌话剧团团长的贾六饰演。贾六本人就是一个三八式老干部,身体清瘦两眼有神,从外形到内在都很像经过长征的老红军。马母在剧中戏份不多,却都出现于关键时刻,摄制组特意找来刚从北京电影学院演员专修班结业、已调任北京部队战友文工团编导及艺术指导的胡朋饰演。胡朋在八路军晋察冀军区抗敌剧社开始艺术生涯时,就因善于塑造“子弟兵母亲”,曾有“边区第一把交椅”之称,解放后又在《钢铁战士》《白毛女》《智取华山》《土地》等多部影片中,扮演各种善良、正直、坚强的农村老年妇女,获文化部1949—1955年优秀影片评奖个人一等奖,被誉为饰演“解放区老大娘”的专家、银幕上永远的“八路奶奶”。后来,她在《回民支队》中果然以沉郁的感情和凝重的表演,把这位民族英雄母亲演绎得深沉、旷达、冷峻,极富艺术光彩。片中的白守仁、李老汉、韩福顺等配角,亦精心加以挑选,分别由擅长反面、老年形象的王孝忠、刘季云和“硬派小生”王润身扮演,收到了“红花”、“绿叶”互为映衬的良好效应。

同年8月,摄制组开赴河北河间县拍摄外景,这里在抗日时期曾是战略要地,很早就由八路军开辟为打击日寇的根据地,马本斋率领的回民抗日义勇队也是于此编入河北游击军回民教导队,可以说就是后来威震冀中乃至中国大地的“回民支队”的诞生地,当地群众对这位民族英雄极为熟悉和崇敬,能绘声绘色讲述出他的许多出生入死、骁勇善战的传奇故事,听说拍摄《回民支队》电影都奔走相告、拍手称好。尽管因受“大跃进”的影响,生产、生活等开始出现困难,大家伙仍主动热情地支持和配合拍摄工作,不仅在场地使用、布景搭置以及道具、服饰等方面提供便利,还应摄制组要求积极充当群众演员,连一些白发苍苍的老人也走出家门参与拍戏。虽然他们毫无表演经验,一旦置身曾亲历过的日军烧杀、队伍出征、减租减息等情境,即使面对轰隆的发电车马达声响和刺眼的炭精灯光,也都能按照预先布置自如地说话、动作。

正是在剧中英雄人物和当地群众支持双重鼓舞和激励下,摄制组人员克服天气炎热、物资紧张、条件简陋等各种困难,以苦战精神投入拍摄工作,为做到既抢速度、又保质量付出艰辛劳动。真实的马本斋剽悍勇猛、精于骑术,上马从不用马镫,总是一蹿而上。为在影片中体现人物这矫健一面,块头大身体重的里坡预先练习就没有少吃苦头。实拍策马追赶日军汽车一场戏时,因马在现场突然受惊,发疯似地冲向县城方向赶集人群,所幸里坡拼命紧拉缰绳让马停下,避免了一场惊马伤人事故。但他用力过猛被重摔在地,多亏身强力壮未有大碍。导演出于对演员爱护,打算第二天再拍使用替身,里坡坚持仍由自己完成。为在重新拍摄时确保安全,又能显现骑术高超,摄制组苦心琢磨一夜想出高招:先把他绑在汽车的长凳上,并做出挥鞭骑马的样子,在凹凸不平的路上疾驶时跟拍上身镜头,然后他再骑到真正的马背上扬鞭飞奔,继续跟拍全、远景,尔后反复交替剪接在一起,结果证明非常成功。

就像马本斋率领回民支队冲锋陷阵总是身先士卒,在持续四个月紧张而辛苦的摄制过程中,两位导演始终挺身在前。影片中战斗场面拍摄全部使用真炸弹做爆破点,这样有利于营造真实战场氛围,但增大了现场危险性,每次李俊都与烟火师站在一起,离炸点挨得最近,一旦捕捉到最好时机,就按一下烟火师的头示意引爆,演员顺利通过镜头,他则常常被气浪冲得直打晃。就是靠着这样“玩命”精神,确保质量一丝不苟,使影片更臻完美,在国庆十周年献礼影片中别树一帜,不仅深受观众喜爱,也博得业内好评。

责任编辑/翟建农