论中国传统绘画的形式语言特点

王卓文

摘要:为了研究中国传统绘画形式语言特点,通过分析中国传统绘画的审美意识以及审美形态等、引出其形式语言特点,从而获取中国传统绘画体系中特有的艺术审美形式语言。

关键词:中国传统绘画;审美意识;形式语言;笔墨

中图分类号:J20-02/J201文献标识码:A文章编号:1000-2731(2009)03-0001-03

在中国传统绘画的发展过程中,相对稳定的哲学体系和中国绘画的特殊性成为双重推动力,促使中国传统绘画逐渐形成具有民族特性的绘画形式语言。

一、中国传统绘画的形式语言基础独特的审美形态

艺术审美在当代已经不是一个单纯的审美样式,人们在更加理解美的同时,进行着审丑和抽象的视觉心理审美过程。由于人们审美心理的复杂变化,作为视觉艺术造型的核心即视觉造型语言也在不断地发展变化,审美范畴逐渐被扩充-雄浑之美、大气之美、粗简之美、阴柔之美、阳刚之美、朴素之美、肌理之美以及以丑为美等等。艺术家只有通过丰富的造型、色彩、技法等对物象进行组织和刻画,才能达到绘画审美表现的理想王国。

“中国绘画系统中最基础最核心的两个层次,即情感表现核心和意象思维方式。”中国绘画的内在精髓在于用强烈的感情去感受生活,并将事物的形神传达给观者。正所谓“夫神思方运,万涂竞萌,规矩虚位,刻镂无形。登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣。”(《文心雕龙·神思》)综合事物留存在脑海里的印象,寓情于景,情景交融,借景抒情,达到中国绘画至高境界。如元代画家倪瓒所绘《虞山林壑图》(见图1)。

中国绘画见心之所见,观察事物时加之有意识的艺术追求、取舍,甚至空白,是对客观事物观察熟悉后,经过画家主观的概括、分析、提炼形成意象,然后加工成艺术形象的创作过程。(见图2)南宋诗人陆凯诗言“写梅未必合时宜,莫怪花前落墨迟。触目横斜千万朵,赏心只有两三枝。”只要两三栈而其他可以视而不见,这种对事物“以一当十”,“遗貌取神”的提炼概括方法,正是中国绘画以心观景,以心思物,应物象形的主客观交互作用的过程。

中国传统绘画服从心灵的表现,是自我感情传达的手段。王微在《叙画》里说“古人之作画也,非以案城域,辨方州,标镇阜,划浸流,本乎形者融,灵而变动者心也。灵无所见,故所托不动,目有所极,故所见不周。于是乎以一管之笔,拟太虚之体,以判躯之状,尽寸眸之明。”宗白华认为“绘画是托不动的形象以显现那灵而变动(无所见)的心。绘画不是面对实景,画出一角的视野(目有所极故所见不周),而是以一管之笔拟太虚之体。那无穷的空间和充塞这空间的生命,是绘画的真正对象。”

在独特的审美意识下,中国传统绘画从原始陶器稚拙的动物和人物,到魏晋绘画中人大于山川、树木的人物画,到唐宋元时期绘画技法的发展,再到明清以后水墨大写意画的大气、豪放,发展到近代以及当代画家富有视觉冲击力的抽象形态,无不是造型规律和审美性情的完美结合,这一演绎过程充分反映了中国传统绘画艺术中视觉形式语言的发展进程。

二、中国传统绘画的形式语言特点

从独特的审美形态特点来看,中国传统绘画的形式语言特点有抽象化、象征化、模糊化、程式化等几个方面。

抽象化的符号表达方式反映了中国原始绘画时期的视觉形态特征,如圆圈中一个黑点表示眼睛;人物大多数为侧面画,而很少做正面描写;鸟的足部以“个”字形为表达样式等等不一而足(见图3新石器时代彩陶缸绘鹤鱼石斧)。“从原始彩陶艺术开始,中国绘画就从原始巫术发轫,存某种巫术精神的幻想和符号中开始了民族绘画的创造。存原始彩陶中,写实的成分不多,尤其在马家窑彩陶中,几乎全部是各种抽象的几何型图案,整个仰韶文化中,均以抽象为主,少量的写实图形,也被明显的简化和抽象。青铜艺术中则隶属于鬼神崇拜和祖先崇拜,所有来自现实的图像都被简化、抽象、规范为代表某种崇拜所需的精神性符号。”

中国传统绘画着重象征的表达方式,以山水寄情,以自然论道,以梅兰竹菊隐喻君子,真实的物象已经超越了其自然属性而打上了人为的象征性烙印。正如庄子所言“荃者所以在鱼,得鱼而忘荃;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄”。中国画家存领会并发展了物象的表面意思并赋予其人文的象征,甚至舍弃其原有的含义,用金碧代表皇家富贵、用水墨代表文人雅逸。反映在民间艺术里,鱼代表“富余”,瓶代表“平安”,佛手瓜代表“福寿”以及马上封(蜂)侯(猴),在陕西西安东部地区以石榴娘娘代表繁衍,用野猪代表孩子有司劲(见图4民间艺人王碧云泥塑野猪)等等。

中国传统绘画形式语言的另一个特点是模糊化表达手法,“道之为物,唯恍唯惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;有精甚真,其中有信。”如文人画中的竹,是画家通过长期观察竹子的生长过程和生物结构提炼出来的竹子,在这里竹子是自然、真实的。竹子枝杆的排列,竹叶的穿插是经过画家提炼之后的真实写照。才能有郑板桥“多得于纸窗粉壁日光月影中”的画竹之法,正是模糊性的存在,才能有明清时期文人画家们将中国绘画的表现样式转而推向大写意意象造型的高峰,在具象和抽象之、司找到了自我表现的精神家园。徐渭的水墨葡萄形态恍惚,水墨狂放明丽;石涛的《搜尽奇峰打草稿》墨点如雨、层层深厚;黄宾虹的山水近观“团团黑墨”,远观峰回路转,可居可游的妙境,无不体现了模糊性之于中国绘画形式语言的重要性(见图5)。

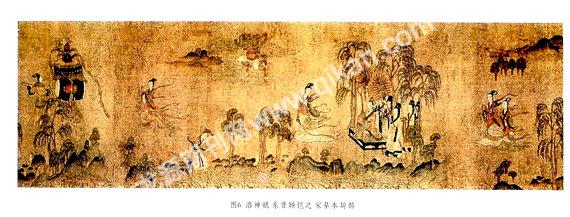

程式化是中国传统绘画形式语言的另个特点。“中国绘画的民族特点的最根本的性质,便是种所谓‘程式化画学体系的总体构成。”魏晋时期,顾恺之以形写神,在《洛神赋》和《女史箴图》中,人物衣带飞舞生动,鞍马树木形象具体(见图6洛神赋图东晋顾恺之宋摹本局部)。线条运用较之原始绘画时期更为流畅合理,极尽温柔婉约之能事,但人物形象雷同,主大客小,在造型上表现出中国绘画造型规律和作画的技法程式。历代画家通过不断积累和总结传神达意的程式,归纳其规律,分门别类作为后人学习的范式。例如,《芥子园画谱》中对于各种笔墨之法的总结与归纳:铁线描、高古游丝描、钉头鼠尾描等“十八描”技法;勾、皴、擦、染、点、拖、垛等笔法;中锋用笔、侧锋用笔、顺锋用笔、逆锋用笔、藏锋用笔、露锋用笔等用笔方法,斧劈皴、卷云皴、解索皴、披麻皴、米点皴等皴法:高远、深远、平远的“三远”空间表达法。

在中国传统绘画的发展历史中,绘画的形式语言是绘画本体的延伸,是绘画艺术研究的重要脉络。从绘画形式语言的角度进行分析、研究可以丰富中国绘画的研究体系,是进步提出中国绘画审美需求发展的重要基础。

责任编辑柏一林