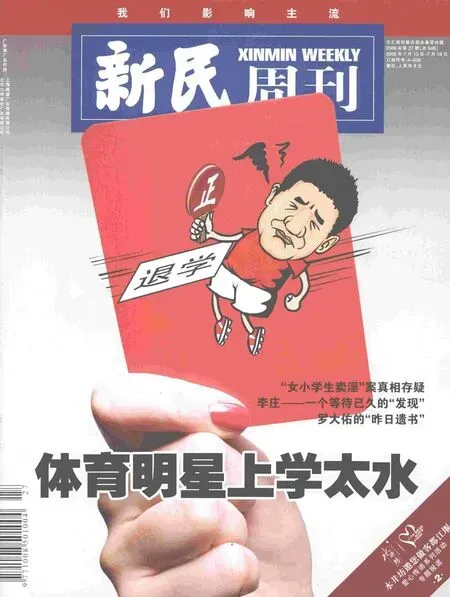

罗大佑的“昨日遗书”

何映宇

在我这个年纪,没有必要也不可能去写一些非常娱乐化的音乐,反而我们这些沙场老将,应该去写一些分量重一些的音乐,来证明音乐还有存在的价值……

时隔9年,罗大佑再一次站在上海的舞台上接受掌声和欢呼,只是这一回,他的身边多了三个重量级的男人。

7月11日的夜晚会不会像2000年罗大佑上海演唱会一样,成为无数歌迷的不眠之夜?罗大佑、李宗盛、周华健和张震岳组成的“纵贯线”乐队正式在上海开唱,那些曾经陪伴我们度过青春年华的脍炙人口的老歌,又再一次随着伴奏响起,年华如流水,老歌如醇酒,越老越醇。

经滚石唱片老板段钟潭从中撮合,2008年7月25日,罗大佑与李宗盛等人组成了新乐团“纵贯线”,但据说“纵贯线”只组团一年,之后四位乐坛大腕又将各奔东西,如今掐指一算,满一年的时间还剩下不足一个月,莫非这将是“纵贯线”的绝唱?

但不论他们是分是合,怀旧,一定是描述这些买票聆听他们演唱会的歌迷的一个关键词。

鹿港小镇的音乐愤青

在巴黎春天等到满脸微笑一身便装的罗大佑,与诸位老友一一握手寒暄。还是那副派头:短发有些稀薄、黑色衬衫,身形略显消瘦,据说凌晨4点才入睡,可是看上去脸上没有黑眼圈,也没多少皱纹,谈笑风生,精神大好。

“您曾经在联合文学出版了《童年》这本书,自己也那么早就写《童年》这样的歌曲,本身是否也是一个很怀旧的人?”我问。“我是,我其实很怀旧。”他点起一根香烟,吸了一口,笃定地说……

时间退回到37年前,回到罗大佑的“无法盗版的青春”。“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天。”《童年》中的这一幕总是让人想起侯孝贤《冬冬的假期》中的宁静和童真。

那是无忧无虑的童年,那段记忆,总是深深埋在变身愤青的罗大佑的心坎里。1974年开始写出自己的第一首歌,并为电影《闪亮的日子》配乐,罗大佑从一名“前途无量”的医生,转身进入娱乐圈,只在美国短暂地重操旧业。感性的音乐压倒了理性的医学,他知道,这是他今生的宿命。

1975年,蒋介石去世。一个压抑的强权政治的时代在台湾逐渐走到了尽头,杨弦在中山堂的民歌演唱会敲开了所有渴望自由和民主的青年人的心扉。林怀民和作家们在明星咖啡馆窃窃私语,而杨弦们则在中山堂这个政治与音乐混杂的地标性建筑中尽情弹唱。罗大佑被震撼着,被一个时代的浪潮推向了巅峰。他在键盘和吉他上敲打、弹奏着一个个音符,面对现代化进程中传统格局的分崩离析,他要倾诉,要将自己的一腔愤怒转化为音乐:“假如你先生来自鹿港小镇,请问你是否看见我的爱人?”

鹿港小镇俨然就是70年代末80年代初台湾的缩影。一袭黑衣,眼戴墨镜,一改邓丽君式的小调,罗大佑唱着:“台北不是我的家,我的家乡没有霓虹灯”,愤怒之情溢于言表。

是该走的时候了

一直以为是那些反抗现代文明的歌曲触动了台湾当局的神经,可是罗大佑说不是,真正让他在如日中天之时离开台湾,远赴美国的恰恰是那首在我们看来特别“斯文”、特别“积极向上”的《明天会更好》。“胡德夫很棒,他在那个时代还是有一点被压制了,因为他是少数民族。”谈到胡德夫的时候,罗大佑不免唏嘘感慨。其实在那个年代受压制的,何止胡德夫一人,罗大佑本身也是受害者。“‘明天会更好一开始我都不知道,原来是1985年国民党竞选的口号。那是台湾光复四十周年的纪念活动的主题曲,我当时还有一点被利用的感觉,还是蛮心灰意冷的。”他摇着头说,为自己辩解。

不知道是因为自己一向的反叛形象因为这首歌而受损,还是政治势力利用了这位叛逆者,又反过来向他射来暗箭?罗大佑本人的回答显得模棱两可:“我写的歌词就不是爱党爱国的样子嘛,没有那种‘四海归心的感觉。我的歌词没有吹捧他们的意思。”

是该走的时候了……

1985年的最后一天,刺骨的寒冷,羅大佑在中华体育馆举办“最后一个与你取暖的夜晚”告别演唱会,暂别歌坛,孤身飞往纽约。从小住在西门町,从来没有离开过台北的他此时想的却是:放下音乐吧,重新做一名医生。

这可能吗?在安静的纽约,生活平淡无奇,似乎一切的喧嚣都已尘埃落定。一颗受伤的心灵需要时间来抚慰,但是过多的时间又绝对不是疗伤的佳方,反而平添忧愁。

罗大佑绝不是一个安于现状的人,他选择了再一次出发,这一次,航班的目的地是东方之珠——香港。

香港的音乐工厂

2000年后,由于内地不再限制他在中国大陆的演出,罗大佑于北京设立了个人的音乐工作室。原本大家以为罗大佑将和许多港台北漂名人一样定居北京时,他却像候鸟眷恋着故土一样飞去香港,北京工作室处于停滞状态,他觉得自己天生就是一个流浪的人:“飞来飞去,居无定所,我也在找寻哪里才是最适合我的地方。”

这个最适合他的地方可能就是中国南端的香港。

当年(1987年),彷徨在美国的罗大佑受到香港方面的邀请,毅然决然飞赴香港,决定在香港创设自己的音乐品牌:音乐工厂。

当时罗大佑的主要合伙人林夕还清楚地记得十多年前的故事,他对记者说:“有人介绍我和罗大佑认识,那时罗大佑来到香港,想做一些广东歌(也做国语歌),并且开一个公司,拓展香港地区的市场。要做广东歌的话,就需要有人来写粤语歌词,他本人并不太懂粤语。我应该不是第一个介绍给他的粤语填词人,在认识我之前,已经有人介绍给他一两个作词人,但是他们写了歌词给他看之后,他都不满意,或者是不能和他沟通得很好,不能写出他想要的东西,因为罗大佑本人也是很有想法的人,于是他找到了我。”

罗大佑给林夕让他写的第一首歌是《皇后大道东》,写97回归之前香港人的心态。林夕写完了给他,罗大佑一看,非常满意,对他说:“就是这个啦。终于找到合适的人了!”

接下来,他们合作的就是梅艳芳的《似是故人来》。罗大佑的曲配上林夕的词显得天衣无缝。罗大佑欣喜若狂:“这次找对人了,这个人要请他来我们公司。”罗大佑力邀林夕加盟音乐工厂,英雄惺惺相惜,林夕也毫不犹豫,辞去了香港一家电视台节目部经理的职务,来到罗大佑的音乐工厂任职。“因为他是罗大佑。确实,那三四年的工作很愉快,也很值得回味。”林夕感叹时光飞逝。

但是短暂的蜜月期很快就面临各种挑战。“罗大佑是个艺术家嘛,他老是说:‘很累哎,做生意真的很烦哪。”林夕只能苦笑。这样一位艺术家打理的唱片公司,其运营情况可想而知。林夕苦撑了几年,公司终于没有继续下去,罗大佑也承认,经营是他的软肋,但是他觉得一个音乐人应该有所坚持:“你说得没错,我是‘艺术家在做商业,但是‘艺术家在做商业就是不希望自己受到太多唱片公司的控制,做自己想要做的唱片,而不是在唱片公司旗下时那样,做唱片公司想要的唱片。依我的个性,我不太可能去听从唱片公司的安排。”

恋曲2010

在乐坛摸爬滚打了这么多年,罗大佑如今重新出发。

他从来也不把自己当成明星。到上海,他的好朋友徐冰会带着他四处逛逛,有时候深夜,罗大佑自己居然会一个人骑着单车人生地不熟地去看夜景。

“我真的挺担心的,万一出点什么事呢。”徐冰现在想来仍然心有余悸。

虚惊一场,罗大佑终究没有出事。现在他和徐冰正在筹划他人生中第一部音乐剧的演出项目,徐冰透露,音乐剧的名字可能会是“恋曲2010”:“我们希望在上海做一个首演。大三通之后,台湾到上海的距离一下子缩短了,我们就找了一些有几十年舞台经验的实力型朋友,从上海这个1800万人口的大都会开始做一个音乐剧。音乐剧首演我想总要演个一个半月至两个月的样子,大概也只有上海这样的大都会有这样的观看群体可以维持音乐剧的长期演出(香港不过只有600多万人口),当然这还是一个很长的规划。”“恋曲系列”是罗大佑的“招牌菜”,每次演唱会必点之佳肴。每一次的“恋曲”,从个人感情经历有感而作的《恋曲1980》到为杜琪峰名片《阿郎的故事》写的煽情主题曲,然后再到1994年出版的封面有着古怪PS大头照的《恋曲2000》,他对感情、音乐、文字、人生似乎都会有全新的领悟,那么这一次呢?他会有什么样的新恋曲?

既然过去的罗大佑已经写过一本《昨日遗书》,那就在这遗书上开出更加鲜艳的花朵。

反抗威权

《新民周刊》:1982年4月21日,在台湾出版首张创作专辑《之乎者也》,其中的《鹿港小镇》和《亚细亚的孤儿》都有很强的批判性,与当时国民党逐渐开始放弃威权体制,人们追求民主和自由的氛围是否也有很大的关系?

罗大佑:那当然肯定是有的。我的《之乎者也》歌词里面写:“眼睛睁一只,嘴巴呼一呼,耳朵遮一遮,皆大欢喜也。大家都知之,大家都在乎,袖手旁观者,你我是也。”如果大家都看到这样的现象,可是大家都做袖手旁观者,那么其实每个人都是有责任的,其实我当时写那样的音乐,也是为了通过音乐来表达一些社会责任感。

《新民周刊》:眼戴墨镜,全身黑衣的造型,在当时引领青年人的时尚,是不是也受到一些西方摇滚音乐的影响?

罗大佑:多少会有一些影响啊,一方面我觉得它比较简单一点,也可以把自己隐藏得好一点。戴墨镜是为了不让自己曝光得太厉害,不戴墨镜也不好看。

《新民周刊》:当时写出这样批判性的歌曲,其实还是有很多政治风险的,当时的政权对您是否也进行压制,使您备受压力?

罗大佑:当然了,他们看到我会觉得太奇怪了。当然他们也不会把我关起来,毕竟我只是个唱歌、写歌的而已,也没有对他们造成什么伤害。

《新民周刊》:《爱人同志》和《不变的结局》是电影《棋王》的主题曲与插曲,是否表达了对“文革”的嘲弄与指控?

罗大佑:《棋王》这部电影是徐克和严浩共同导演的,徐克负责香港这部分,严浩负责大陆这部分。我的音乐跟剧本走。我的歌曲对“文革”的批判我觉得多多少少有一点,我在做《棋王》前后,买过一些关于大陆“文革”的书。“文革”对于我们台湾人来说太遥远了,我必须得多读一些书才能了解这个剧本的背景。比如那一句:“在这批判斗争的世界里,每个人都要学会保护自己。”当然要多读一些这方面的书,才能写出这样的歌词来。

《新民周刊》:2004年的新专辑《美丽岛》的政治性还是很强,但我个人觉得这张唱片旋律性似乎弱了一点,您是刻意要这样处理,刻意降低它的旋律性?

罗大佑:没有啊,《美丽岛》的旋律性不弱的,像最后的一首《宁静溫泉》、《停不住的爱》和《往事2000》,旋律性绝对不弱的。还有像《初恋的少年家》,是很台语歌式的旋律,它是多样化的连接,比较注重的是它的节奏,重在节奏,但旋律性也并不弱。当然那首《绿色恐怖分子》骂人骂了很多,又骂李登辉,又骂谁谁谁,所以听众可能会把注意力都集中在我骂的人身上了,反而没有太多地关注音乐本身。

《新民周刊》:很少有一个音乐人,能像您那样,既能像鲁迅一样呐喊,有时又像张爱玲一样细腻,比如那首《滚滚红尘》,您觉得自己是个具有双重人格的人吗?

罗大佑:我的个性你讲得对,是很矛盾的。台湾人多多少少会有一些这样的性格反差,我觉得和海岛有一定的关系。台湾早期受日本统治50年,也很受美国的影响(而香港受英国的影响比较大),虽然我们都讲中文,但是三地之间国民性有一些细微的差异,这当然也会影响到我,使我表现出愤怒的一面,和比较温和的一面,我想这不是我一个人的问题,而是台湾人的问题。

东方之珠

《新民周刊》:1987年,您是如何离美赴港发展的?

罗大佑:《明天会更好》这首歌也很奇怪,在香港很受欢迎。这个概念在当时其实还是很新的,他们就请我到香港去表演。当时亚洲电台和电视台有一个创作比赛,我在这个比赛中担任表演嘉宾(伦永亮就是在这个创作比赛的第一届中脱颖而出的)。正好我在为《海上花》电影配乐,就去了香港,去了以后我发现香港真是一个非常不错的地方,有私人发展的空间,终于就定居在香港。

《新民周刊》:香港那时还是一个粤语音乐发展的空间。

罗大佑:是的,所以我从电影配乐开始做。但是西方的世界毕竟不是中文写作者可以进入的世界,我觉得香港是个很合适的地域,它既是中文歌曲的天下,又有资本主义的唱片工业,还有一个姓资姓社的未来——在当时看有各种可能性。所以香港成了我音乐的又一个出发点。

《新民周刊》:1986年,您在香港写的《东方之珠》传唱一时,怎么会写这样一首歌的?罗大佑:我觉得香港这座城市,当然有很多中国人的影响,但同时又受过西方文化的洗礼;这里有劳斯莱斯,也会有广东传统的粤菜,有中环商业化、现代化的商场,也会有黄大仙的庙,这里是一个东西方交融和杂处的场域,非常有意思。我写《东方之珠》,开始是中国小调,到了副歌的部分,又呈现西方的曲风,这首歌是尝试着将东西方的曲调结合在一起,使得它成为东西方交流的一个产物,也在隐喻香港这座城市的特性。

《新民周刊》:电影《笑傲江湖》的主题曲《沧海一声笑》是和黄霑合作的,黄霑先生已经离开我们了,您和他接触下来,您觉得他是个怎么样的人?

罗大佑:《沧海一声笑》是黄霑写的,我来制作,我、徐克和黄霑三个人合唱。

黄霑是个很了不起的人,那么早就去世我觉得实在太可惜。黄霑是全才,他的个性非常爽朗,香港像黄霑这么多才多艺的很少,而且他还喜欢提拔新人,像温拿乐队就是他提拔出来的。黄霑为了捧温拿,为他们度身定作电影《追赶跑跳碰》,自己投资,自己写歌,赔掉1000多万,在捧新人方面,黄霑会不遗余力。

《沧海一声笑》这首歌伟大的地方在于,我没有看到过另外一首歌像《沧海一声笑》那样,歌词不变,用粤语和国语来唱同样合乎音调,同样那么好听。我真是没有见过第二首。因为黄霑在写这首歌的时候,填词完全按照中国古音来填,可是呢,这首歌又不会让人觉得很老旧,它还是那么新,这是黄霑了不起的地方。

《新民周刊》:在香港的“音乐工厂”时期,您做了一些音乐上的调整,比如梅艳芳的那首《似是故人来》,是小调的曲风,和您之前的《未来的主人翁》之类的批判性歌曲有很大的不同,当时也是想做一些新的尝试?

罗大佑:《似是故人来》是电影《双镯》的主题曲,电影讲的是泸沽湖的女人同性恋的故事,我知道写中国故事的曲风,延续广东大戏的曲调可能会比较好,现在看来,我在香港的时候,确实也着意吸收一些广东传统的音乐元素,将它们融入到流行音乐中来,这样的尝试我觉得应该还是有意义的。

《新民周刊》:音乐工厂最后还是没有继续下去,现在滚石的处境也面临许多困难。您觉得这是唱片市场大环境使然,还是你们这种思辨性的、知识分子的、有所坚持的音乐越来越被商业时代所吞没了?

罗大佑:我觉得可以反过来看,唱片工业市场萎缩恐怕全世界都是如此,但是在中国可能尤其如此,归根结底我们也不怪任何人。科技当然有了很重大的发展,使得市场受到冲击,但是科技可以让大家得到更多一些休闲娱乐的空间。我想不要有太多的理由,我们的音乐可能还做得不够好。当然在我这个年纪,没有必要也不可能去写一些非常娱乐化的音乐,反而我们这些沙场老将,应该去写一些分量重一些的音乐,来证明音乐还有存在的价值,不是给媒体拖着走,不是给什么电影或者电视选秀拖着走。电视选秀老是觉得选秀第一名就好像已经是超级巨星了,其实第一名才是刚刚开始而已。我觉得音乐最重要还是要发挥它和人沟通的功能。这回我们不是组建了“纵贯线”乐队吗?我们还是想说,创作是一切的根本,只有加强创作,把好歌写出来,整个唱片工业才会有机会,而不是说到处去做演唱会、抛头露面才能解决问题。演唱会绝不是我们的终极目标。(徐冰先生对本文亦有贡献,特此致谢!)