道化剧《黄粱梦》“杀子”情节的佛教渊源

陈开勇

内容提要马致远《黄粱梦》杂剧的本事是沈既济《枕中记》,他根据全真教思想将《枕中记》的内容修改为断酒色财气。但是,杂剧的内容重点在于摔杀子女的情节构想与具体描写。一方面,这一“杀子”的情节构想,直接渊源于杜子春故事,杜子春故事又沿袭自佛教的烈士池传说;同时,一子一女的。设计以及情感冲突的具体描写,实际上是来自须大孥本生故事。另一方面,杂剧作者之所以要重点写“杀子”情节,是因为这部杂剧的主旨宣扬的是修道者断灭对子女的亲情爱恋。

在元代神仙道化剧的创作里,马致远洵为大家。对于他有关杂剧创作与全真教的密切而直接的关系,中外学者多有精到的研究。至于他的代表作之一《邯郸道省悟黄粱梦》(下文略作《黄粱梦》杂剧),中外学术史上亦不乏研讨。这些研究主要集中在作品的题材本事、杂剧主旨号情节布置方面,一致的观点是:这篇作品的本事是沈既济《枕中记》;其主旨乃宣扬浮生若梦,歌颂全真祖师救世度人,鼓吹断酒色财气,人道登仙,同时也表现了对现实世事的批判针砭。

在前贤时彦研究的基础上,进一步予以考察,我们发现,《黄梁梦》杂剧的主旨要复杂得多。要而言之,虽然这部杂剧的本事是《枕中记》,但是,一方面,在情节框架上,杂剧不仅受到杜子春故事的影响,而且须大孥本生故事亦给予了深刻而具体的艺术刺激;另一方面,鼓吹断酒色财气是其一般性的内容,真正的主旨乃宣扬修道者断灭对子女的亲情爱恋。

一

《枕中记》故事的大框架是现实一梦境一现实,重点则在写卢生于梦中经历繁华,备极富贵,通过梦中之达与现实之穷的对比,反映出唐时士子的普遍心态。《黄粱梦》杂剧显然沿袭了这一框架与叙述重点,但在对梦境内容的具体叙述中,明显地作了修改,即改为主要以戒除酒、色、财、气四个方面内容为中心:写吕岩岳父为其饯行,是为了写吕岩喝酒吐血,于是戒酒;写吕岩卖阵、被迫休掉翠娥,是为了写吕岩不仅失去了钱财,而且也断了色,写吕岩挨猎户打杀,是为了写他断除使气斗狠。杂剧借吕岩之口说:“当日我征西时,我丈人与我送行,吃了三杯酒,吐了两口血,当日断了酒;次后到阵上卖了阵,圣人知道,饶我一命,将我迭配无影牢城,我因此断了财,来到家中,我浑家瞒着我有奸夫,被我亲身拿住,我就将浑家休了,断了色。今日到此处,若有师父来,便打我一顿,我也忍了,从今已后,我将气也不争了。”

马致远之所以要明确地围绕这酒、色、财、气四个方面来写,一方面是时代风气使然,如滕斌[中吕·普天乐]、范康[仙吕·寄生草]、汤舜民[黄钟·出队子]等散曲都是警示世人莫贪恋酒色财气的内容的,马致远的杂剧《西华山陈抟高卧》、《吕洞宾三醉岳阳楼》的主要内容也是这四个方面,可见这是一个时代流行的主题。另一方面,包括马致远在内的元代作家对这些内容偏爱的根本原因,在于这是作家的世界观受到了当时盛行的全真教的影响。可以说,《黄粱梦》杂剧是为了表现全真教断酒色财气的思想而修改了其本事《枕中记》的情节。

但是,问题并不这样简单。从杂剧作品来看,除了上述情节与内容外,实际上作者的重点并不是这四个方面,而是写在路上吕岩与其子女的遭遇。为此,作者几乎花费了一半的篇幅来处理。

《黄梁梦》叙述说,当吕岩被发配沙门岛后,他携带其一对儿女上路。后面第三、四折全部写其与儿女之事。第三折写吕岩对解子哀求说:“念吕岩自卖了阵,迭配我无影牢城。我死不争,可怜见这一双儿女,眼见的三口儿无那活的人也。解子哥,怎生可怜见,方便一二。”然后,在第四折里,作者特别设计了两个情节,一是在过涧时:“(洞宾引傈上,云)自家吕岩。自从卖了阵,迭配无影牢城。到这深山里,时遇冬天大风大雪,将俺三口儿争些冻杀。多亏了打柴的樵夫,救了俺性命,说这山峪里有个草庵。我到那里寻些茶饭,与两个孩儿吃用。你看我那命,天色又晚来了。逢着个独木桥,偌深的一个阔涧,怎生得过去?我将着两个孩儿,待先送过这小厮去,恐怕这狼虎伤着这女孩儿;我待先送过女孩儿去,又怕伤了小厮儿。罢罢罢,且放下女孩儿,先送过小厮儿去。(做送儿保科)(女俫云)爹爹,大虫来咬我也!(洞宾悲科,云)孩儿,我便来取你也。我放下这小厮,我可过去取女孩儿去。(做过涧科)(儿傈云)爹爹,大虫来咬我也!(洞宾云)端的教我顾谁的是?”二是在猎户家中,猎户要杀吕岩儿女:“……(末拿住男傈科,唱)我揪住这小子领窝。(洞宾救科)(正末怒云)你这厮无礼!(打洞宾科,唱)…--(做丢男僳在涧科)(洞宾云)可怜见!……”(拖女俫科)(洞宾云)留下这个小的者!(正末唱)至如将小妮子抬举的成人大,也则是害爹娘不争气的赔钱货。不摔杀要怎么也波哥,不摔杀要怎么也波哥?觑着你泼残生,我手里难逃脱。”而当吕岩“省得浮世风灯石火,再休恋儿女神珠玉颗”时,标志着对吕岩点化的完成。

这一关于子女的情节内容,是《枕中记》所没有的,那么,这一情节来自何处?作者在杂剧里设计这样的情节,目的是什么呢?

二

杂剧新增的子女被摔杀的情节,借鉴自杜子春系列故事。

杜子春故事的起源与佛教有关,即唐释玄奘《大唐西域记》卷七《婆罗痆斯国》所记载的烈士池传说。这个传说为段成式《酉阳杂俎》续集卷四《贬误》所节引;段成式同时指出,由此佛教传说发生变异,而产生中岳道士顾玄绩的故事。此外,尚有牛肃《玄怪录》(一作《幽怪录》)之杜子春故事、《河东记》之萧洞玄故事、《传奇》之韦自东故事,均借鉴自烈士池传说,并被收录在《太平广记》中…。其中尤其以杜子春故事影响至为深远,明清话本及戏曲如冯梦龙《醒世恒言》卷三十七《杜子春三入长安》、胡介祉《广陵仙》、玉池生(岳端)《扬州梦》传奇剧等都是铺衍这个故事的。

杜子春故事在宋代的流行,主要借助了两个中介,一个是《太平广记》。这是宋代说话的主要题材来源之一,南宋罗烨《醉翁谈录》甲集卷一《舌耕叙引·小说开辟》条说:“夫小说者,虽为末学,尤务多闻。非庸常浅识之流,有博览该通之理。幼习《太平广记》,长攻历代史书。”在其卷十六引录了这个故事。另一个是道教传记,南宋道士陈葆光《三洞群仙录》卷六《子春膏肓》节引了这个故事。通过这两个中介,杜子春故事不仅在民间流行,而且使该故事在道教徒中广为传播。

在这个故事中,作者写杜子春帮助老道士炼丹,在虚幻境界中历经尊神、猛兽、大雨雷电、恶鬼夜叉的威胁,后被拿入地狱,备极折磨,转身为女人,长大,与卢生结婚,生一男。尽管经历多端,但是杜子春遵守道士嘱咐,强忍不言。故事接着叙述说,当儿子两岁时,卢生因为她不言而大怒,拿其儿子出气,“乃持两足,以头扑于石上,应手而碎,血溅数步。子春爱生于心,忽忘其约,不觉失声云:‘噫!‘噫声未息,身坐故处,道士者亦在其前,初五更矣。其紫焰穿屋上天,火起四合,屋室俱焚。”杜子春最

终没有经受住杀子的考验,炼丹失败了。如同最后道士对杜子春说:。吾子之心,喜怒哀惧恶欲,皆能忘也。所未臻者,爱而已。向使子无‘噫声,吾之药成,子亦上仙矣。”可见,在这个故事里,这最后的杀子考验被认为是修道成仙最为关键的环节。

作为一个道教信徒,又处于道教高度发展的时期,马致远熟悉杜子春故事是自然而然的。《黄粱梦》杂剧里的杀子情节正是来自杜子春故事,而且,杂剧所表现的主旨也与杜子春故事一致,即把“忘爱”——修道者断灭对子女的爱恋——作为成仙的关键。

但是,对于这个关键,杜子春故事里并没有大力敷衍,根本的原因在于,一方面,杜子春故事的本事是烈士池故事,烈士池故事里没有对杀子展开具体描写。另一方面,在中国本土思想与文学中,受制于“仁”的传统,对于包括杀子在内的违背伦理、违背人性的行为一向采取排斥的态度,即使在政治行为里,对于杀伐也是节制的,传统史传文学里往往对战争杀伐的场面不作正面描写,而是一笔带过,就是受制于这种思想传统的。因此,杜子春故事不仅遵循了其本事的叙述,而且尽可能地遵循了本土的伦理思想与文学描写限度。

可是,《黄梁梦》杂剧在借鉴杜子春故事的同时,却对杀子展开了极其详细地描写,作者费尽笔墨,极尽父亲与子女之间恩爱情感之深厚与割恩断爱时情感冲突之激烈。这一描写,实际上来自须大孥本生故事的暗示。

从现存的文本和可靠的文献记载推断,须大孥本生故事早在公元前三世纪左右可能就已经在印度出现。这个故事曾经流行于印度全境以及东南亚。义净曾经说:“东印度月官大士作毗输安咀哕太子歌词,人皆舞咏,遍五天矣,旧云苏达孥太子者是也。毗输安咀啰,梵文作Veryo a ntara,今存巴刹文本生第五百四十七则本生故事Vessantaraj a taka所述就是该故事,汉译一般叫做须大孥,或苏达孥、善施、一切施、须达孥等。早在三国时期这个故事就已经传入汉地,如《菩萨本缘经》卷上《一切施品》中的一切持王子故事,这是支谦在黄武二年至建兴二年(223-253)间译出的,《六度集经》卷二《须大孥经》中的须大孥太子故事,这是康僧会在太元元年至天纪四年(251-280)间译出的。又有释圣坚《太子须大擎经》译本中的须大孥太子故事。到了唐代,义净翻译的《根本说一切有部毗奈耶药事》卷十四中有尾施缚多罗故事、《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷十六里有自在王子故事。

须大孥故事通过译本传人汉地以后,立即产生了巨大的影响。在牟融撰《牟子理惑论》里,就提到这个故事。刘宋时期建康白马寺经师释僧饶,“以音声著称……善三《本起》及《大挈》。每清梵一举,辄道俗倾心。寺有般若台,饶常绕台梵转,以拟供养。行路闻者,莫不息驾踟蹰,弹指称佛。”大挈即须大孥。唐释道宣撰《续高僧传》卷二《彦琮传》记载说:“释彦琮”……初投信都僧边法师,因试令诵《须大孥经》,减七千言,一日便了。”这里把能否诵记该故事作为人道之门的甄别标准,由此可以看出汉僧对该故事的注意与倾心。这个故事也进入在后代深有影响的净土念佛内容之中,唐释法照《净土五会念佛略法事仪赞·正法乐赞》:“慈力施身五夜叉,檀王弃国台荣华,须阐割身救父母,布施妻儿号达孥。”

从须大孥故事对汉地影响的整体上看,在所有文本中,最流行的是圣坚译本《太子须大孥经》。在唐代,一方面,它被释道世转录于《法苑珠林》卷八十《六度篇》中,唐澄观在《大方广佛华严经随疏演义钞》卷五十中也引用过。另一方面,须大孥本生故事也是当时僧人俗讲的题材,如俄罗斯藏ⅡX285号、北京图书馆藏北8531号敦煌写卷,它们所依据的底本就是圣坚译本。

按:须大孥本生的内容写的是,叶波国太子叫须大孥,乐善好施,因为把国宝大白象施台给了敌国,所以朝廷将他流放到檀特山中十二年。他带着妻子曼坻和一双儿女离开国家,在路上,又陆续施舍了随身所有的财物。到了檀特山,又有鸠留国的贫穷婆罗门前来乞讨,于是须大孥将一对儿女施舍;后来又将妻子曼坻送给天王释变化的十二丑婆罗门。太子对曼坻说:“今不以汝施者,何从得成无上平等度意?”当天王释“知太子了无悔心,诸天赞善,天地大动”。这个时候,对太子的试验宣告结束,标志着太子修道的完成。

在这个佛教本生故事里,作者花费了极大的笔墨来写须大孥太子布施子女,其中写到:

太子即以水澡婆罗门手,牵两儿授与之,地为震动,两儿不肯随去,还至父前,长跪谓父言:“我宿命有何罪,今复遭值此苦,乃以国王种为人作奴婢?向父悔过,从是因缘,罪灭福生,世世莫复值是。”太子语儿言:“天下恩爱,皆当别离,一切无常,何可保守!我得无上平等道时,自当度汝。”两儿语父言:“为我谢母,今便永绝,恨不面别,自我宿罪,当遭此苦,念母失我,忧苦愁劳。”婆罗门言:“我老且赢,小儿各当舍我走至其母所,我奈何得之?当缚付我耳。”太子即反持两儿手,使婆罗门自缚之,系令相连,总持绳头,两儿不肯随去,以捶鞭之,血出流地。太子见之,泪下堕地,地为之沸。太子与诸禽兽皆送两儿,不见乃还,诸禽兽皆随太子,还至儿戏处,呼哭宛转,而自扑地。婆罗门径将两儿去,儿于道中以绳绕树,不肯随去,冀其母来,婆罗门以捶鞭之,两儿言:“莫复挝我,我自去耳。”仰天呼言:“山神树神,一哀念我!今当远去,为人作奴婢,不见母别,可语我母,弃果痰来,与我相见。”

这一幕浓墨重笔,描写了生离死别的人间悲剧。在世俗的社会里,对子女的关注往往是至极的,敦煌变文《太子成道经》里说:“[若说]人间恩爱,莫过父子之情;若说世间因缘,莫若亲生男女。假使百虫七鸟,驱驱犹自为子身。堕落五道三涂,皆是为男为女。金银珍宝无数,要者任意不难,若能取我眼精,心里也应潘得;取我怀中怜爱之子,千生万劫实难割合!”

特别值得注意的是,这个故事对中国世俗社会的影响也主要在这里。俗曲《失调名·须大孥太子度男女》十一首反映的正是这个故事中的须大孥与其子女离别一段。唐代以后,圣坚译本仍流行,如南宋著名的天台宗僧人智圆在其《维摩经略疏垂裕记》卷三里就曾经节引过圣坚译本的段落。特别是,在宋元时代,须大孥本生故事曾经与悉达太子修道传发生混融,并借助后者扩大其影响”。

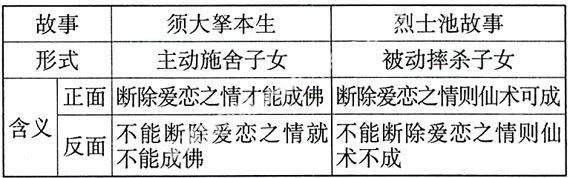

综合考察,第一,枕中记故事、杜子春故事、须大擎本生故事三者都曾在宋元社会上存在并流传,普通民众或者文人,不管是通过说话艺术还是道教,或是佛教,接触这些故事是有条件的。第二,《黄粱梦》杂剧、杜子春故事、须大孥本生故事三者具有同样的叙述重点,也具有同样的观点,即把是否能够合弃对子女的爱恋作为修道成功与否的重要试金石。简言之,它们之间具有极度的相似性。第三,杜子春故事中主人公梦中的后代为一子,但是《黄梁梦》杂剧中不仅主人公梦中的身份为男性,而且其后代为一予一女,这两个方面的内容正与须大孥本生故事一致。

因此,我们可以肯定地说,《黄粱梦》杂剧虽然在杀子

的情节上借鉴了杜子春故事,但是仅此而已;给予杂剧更为深刻的艺术暗示的是须大孥本生:它不仅为杂剧提供了一子一女的构想,而且,在对父亲与子女离别之情的具体描述上,本生给予了杂剧最为强烈的刺激。

为了展示诸文本之间的具体异同,列表如下:

三

在这基础上,我们重新来审视《黄梁梦》杂剧,就可以发现:从内容主旨上说,《枕中记》所写主题是说明富贵的虚幻不实。但是,《黄梁梦》杂剧依据全真教的思想,将内容作了简约化处理,即围绕断酒色财气这四个方面来设计故事情节。但是,这只是杂剧的一般化的内容,其情节设计也十分简单,表现为对宗教思想的图解,缺乏艺术性。

杂剧内容的真正重心并不在酒色财气四个方面,而是在对于子女的问题,即所谓戒断“攀缘爱念、忧愁思虑”。按照全真教(北宗)教义,它主张先性后命,以识心见性为首要宗旨。如何识心见性呢?一言以蔽之,即“清净”。王颐中集《丹阳真人语录》云:“道家留丹经子书,千经万论,可一言以蔽之,日‘清净。”“清净”有内清净、外清净之分。《重阳真人授丹阳二十四诀》:“有内、外清静。内清静者,心不起杂念,外清静者,诸尘不染著。为清静也。”对此,全真教有一个纲领性的简洁说法,王喆云:“凡人修道,先须依此一十二个字:断酒色财气、攀缘爱念、忧愁思虑。”“酒色财气”就是属于外在诸尘,即那些对人的情感意识具有诱引发动作用的外在客观因素。“攀缘爱念、忧愁思虑”属于内在诸杂念,即那些使人心不宁静、意不清明、不停搅扰人心的内在精神、情感因素,如亲情,特别是父母与子女之间的伦理感情。相对于“酒色财气”这些身外之物,“子女”亲情是属于非常内在而深层次的伦理感情。为了反映这一宗教主题,杂剧不仅以全剧一半的篇幅来反映,而且以“摔杀”这种极端的方式来予以表达。

无疑,杂剧的“摔杀”借鉴自杜子春故事,而杜子春故事又直接沿袭自佛教烈士池传说。文学里的描写是一种宗教修行方式的象征,而要正确理解这一象征的具体含义,必须要理解包括须大孥本生在内的众多佛本生所宣扬的六波罗蜜之首——布施波罗蜜的宗教含义。

所谓六波罗蜜,又译作六度,意思是到达成佛的理想境地的六种实践方式。康僧会译《六度集经》卷一说:“众祐知之,为说菩萨六度无极难逮高行,疾得为佛。何谓为六?一日布施,二日持戒,三日忍辱,四日精进,五日禅定,六日明度无极高行。”这六种实践方式之首是布施波罗蜜。佛教的布施波罗蜜有内、外之分。所谓外,主要是指身外之物的布施,巴利文《本生经》之远因缘说:“善慧智者啊!从现在开始,你应该完成布施波罗蜜。犹如倾倒水罐,使水从中流出,一滴不剩,亦覆水难收。把你的财富、名誉、老婆、孩子以及大大小小的东西,施舍给那些前来求施之人,直到一无所有,也不产生一丝悔心。坐于菩提树之下而成佛。”这里所提到的财富、名誉、老婆、孩子以及其它东西都被佛教认为是修道者的身外之物,对其施舍属于外布施,所谓内,指的是“不惜身命施诸众生。……如是等头、目、髓、脑给施众生。”即将自己的身体用来布施。但是,佛教所注重的并不是所施合的东西属于外(身外之物)还是内(自己的身体),而是特别注重施合是否引起施舍者的悔意。如果有悔意产生,或者有了悔意而不能灭除它,就说明主体没有断除爱恋执着,这种施舍就不是布施波罗蜜,是没有功德的。可见,佛教关注的重点倒不是施舍了什么,而是在于主体的意识。须大孥本生故事就是要用超常出格的“施”——连自己的亲生儿女都可以施舍——来说明布施波罗蜜的真正含义,在于能把自己拥有的一切施舍,而没有一丝一毫的贪恋之情产生,只有这样,才能成佛。

表面上,须大孥本生故事中,须大孥施舍了自己的一对儿女,其施舍是主动的;而在杂剧里,却是猎户掉杀了吕岩的一对儿女,吕岩是被动的。二者有形式上的差异。但是,如前所说,《黄梁梦》故事摔杀子女的情节实际上根源于佛教烈士池故事。将须大孥本生与烈士池故事所包含的意旨在佛教思想的框架里作一个简单的对比:

可见,须大孥本生故事中的主动施舍与烈士池故事中的被动摔杀的宗教含义是一致的。虽然二者有主动、被动形式上的差别,但是却精神相通,都是一种断爱的极端化象征。——如果将其转化为宗教的说法,就是彻底离弃、彻底断灭对子女爱恋执着的意思。超常的“施”与出格的“杀”具有极其相似对等的象征意义,都意味着只有离弃人世间最深重的亲子之爱才能修成无上大道——摔杀子女而不动心实质上就是旋舍子女而无丝毫贪恋执着之情的变相说法而已。杜子春故事一《黄梁梦》杂剧沿袭了烈士池故事摔杀子女的情节,其宗教象征含义没有发生什么质变。

由此,我们可以总结出杂剧的真正主旨,乃是在断酒色财气的格局里重点说明修道与离弃恩爱的关系问题:只有彻底断除了对于子女亲人的爱恋感情,才有可能最终摆脱世俗,立地成仙。马致远其它杂剧里的有关杀子如《马丹阳三度任风子》、杀妻如《吕洞宾三醉岳阳楼》的情节亦当作如是观。

责任编辑张国星