影响高中生问题意识的主体因素调查与分析

韦斯林 王祖浩 贾远娥

一、 问题提出

问题意识类如安全意识、环保意识、竞争意识、创新意识等,是个体的一种稳定的心理特性,表现为对新异、矛盾、问题的敏感,对寻解、求通、欲达、思变的焦虑。它促使个体总是处于惊奇、怀疑、困惑、矛盾、求索的状态,驱使个体积极主动地发现问题、提出问题、分析问题和解决问题。问题意识在人的思维、探索以及发明创造活动中占据重要地位。早在二千多年前孔子就提出“疑是思之始,学之端”。亚里士多德也说:“思维自疑问和惊奇开始。”[1]爱因斯坦曾说:“我并没有什么特殊的才能,我只不过是喜欢寻根问底追究问题罢了。”[2]这些无疑都强调问题意识的重要意义。

问题意识是现今教育领域最为热门的话题之一,日益深受人们的关注。笔者曾利用中文期刊全文数据库,以 “问题意识”为关键词进行主题检索。结果发现,80年代以前近乎空白(2篇),80年代期间寥寥无几(17篇),90年代略有所见(303篇),21世纪之初骤然增多(4597篇),足见当今人们对该主题的高度关注。

然而,当前学生问题意识状况着实令人担忧。一项面向全国10省市3737名中小学生的调查发现,课堂上遇到问题主动提问的学生,小学只有13.8%,初中5.7%,高中2.9%[3]。这不能不引起我们的思考和重视。许多学者纷纷从课程内容、教材编制、教学方式、考试评价等方面探寻“致病”根源,而学生主体因素常常被人们所忽视。笔者认为,后者是内因,对学生的问题意识更具有根本性影响,更应给予足够重视。

二、 调查方法

通过大量开放式调查、访谈,查阅文献,以及征求一线教师的意见,广泛收集影响高中生问题意识的主体因素的一手资料,在此基础上进行提炼、分类和概括,设计成调查问卷。问卷结构分三个部分,第一部分包括1个题项,要求学生评估自己的问题意识情况;第二部分包括1个题项,罗列出经前期探索而得的多个主体因素,要求学生根据自身情况作出选择;第三部分就各因素设计相应问题,具体调查学生的各主体因素状况,辅以说明。研究者亲自进入调查现场进行说明解释,指导作答。

分层抽取广西某市3所有代表性的中学(重点、普通、乡镇)共358名高中生进行了调查,回收350份,有效问卷336份,有效率为96%。其中高一89人,高二129人,高三118人;男生182人,女生154人;重点中学120人,普通112人,乡镇104人。

三、 结果与分析

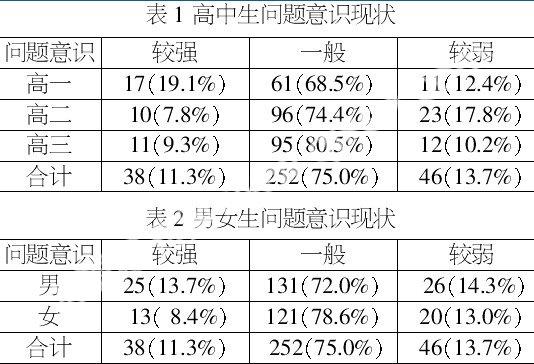

1.高中生问题意识现状

第1题调查学生的问题意识状况。研究人员在向学生充分解释“问题意识”涵义的基础上要求学生对自己的问题意识状况进行自我评估,调查结果如表1所示。当前绝大多数高中生的问题意识处于中等水平,问题意识较强的学生比例极低。随着年级递增,学生问题意识呈下降趋势,其中高二下降非常明显。高二问题意识较强的学生比例较之于高一低11.3%,问题意识较弱的学生比例较之于高一多5.4%、较之于高三多7.6%。从男女生各问题意识水平的比例上看,“较强”的男生比女生多5.3%,“一般”的女生比男生多6.6%,“较弱”的基本相当(见表2)。可见,总体上男女生的问题意识水平差异不明显,“高端”上男生稍略占优。

2.影响高中生问题意识的主体因素

(1)各主体因素频数统计

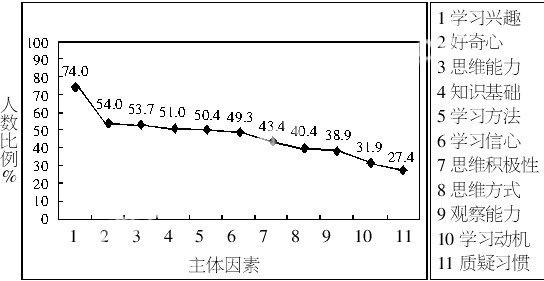

第2题“你认为影响你的问题意识有哪些方面”。要求学生根据自己的实际情况,在所提供的备选因素中选择符合自身实际的因素或写出未曾列出的因素。我们以各因素的“点击率”来反映其影响的程度及主次关系,结果如下图所示。

影响高中生问题意识的各主体因素

(2)各主体因素分析与讨论

根据各因素的性质可将它们分为六类。以下结合调查数据和深度访谈,予以一一讨论。

①学习动力

学习兴趣是影响学生问题意识的首要主体因素,位居所有因素之首,占74%。兴趣是引燃问题的火花。问题源于兴趣,只有对学习感兴趣,才会勤于观察,乐于思考,主动质疑,积极发问;如果缺乏学习兴趣,学生只能是被动接受知识,机械地记忆、重复、再现所学知识,不求甚解,更不会主动问为什么,自然不可能具备较强的问题意识。然而进一步调查发现,仅有25.8%的学生对学习“很感兴趣”,67.2%“一般”,6.0%“不感兴趣”。可见当前学生的学习兴趣水平不高,这极大地影响着学生问题意识的培养。因此,要培养学生的问题意识,首要的关键问题是培养学生的学习兴趣。

好奇心是影响问题意识的第二大主体因素,占54%。好奇心是产生一切问题的根源,是问题意识的种子。强烈的好奇心会增强学生对外界信息的敏感性,易于发现问题,激发思考,引发探索欲望;缺乏好奇心,对外界信息的反应较迟钝,对一些有价值的现象常视若无睹,很难意识问题所在。好奇心是人的天性。儿童生来大都具有强烈的好奇心和探索欲,但随着年龄的增长,好奇心却日益减退,习惯于接受和服从,懒于思考和问“为什么”,不敢大胆想、大胆问,问题意识日渐减弱。调查显示,46.2%高中生好奇心“较强”,48.2%“一般”,5.6%“较弱”。可见部分高中生尚仍保持着一定的好奇心,但半数以上其好奇心已大为削弱。因此,要提高学生的问题意识,保护好学生天生的好奇心甚为重要。

学习动机的类型也影响问题意识。学习是出于内部动机,如认识兴趣、求知或自我提高需要等,就会主动学习、积极思考,其问题意识就会更强。如果是外部动机,如升学、父母期望、教师要求、不被他人瞧不起等,学习就会显得被动,虽然可能会产生问题,但却容易滑向被动应付、流于表面,或者急功近利,自然不会深入钻研、追求真理。而对于学习动机不明确的学生,学习没有目标和方向,问题意识自然不可能得到有意识、自觉的培养。调查显示,27.1%学生学习是为了“获取知识,认识世界”、“实现自我提高”,65.8%“升学需要”、“不辜负父母和老师的期望”,7.1%“不清楚”。可见绝大多数学生学习仍出于外部动机,半数以上学生则是为了升学。因此,增强学生的问题意识,需要加强其内部学习动机的培养。

②知识基础

50.4%学生认为知识基础影响问题意识。统计发现,问题意识较强组中,知识基础较好的比例较高(占76.4%);而问题意识较弱组中,知识基础较为薄弱的比例较高(占79.2%)。可见这两者有着密切的联系。知识是思维的载体,是个体认知加工的“原料”,是人的心智活动赖以进行的工具。问题意识必然不是空中楼阁,它需要一定的知识储备。问题意识的产生源于已有知识经验和新知识、新情境间的矛盾、冲突,源于已知、未知之间的鸿沟或障碍。显然,没有一定的背景知识是难以感知、理解新的知识信息,很难发现其中的矛盾、疑惑之所在。正所谓“学然后知不足,教然后知困”。访谈中我们也发现,知识丰富、勤奋刻苦、成绩良好的学生,通常问题较多,且常能提出较高质量的问题。可见,知识是形成问题意识的基础,也是提出问题的关键,学生学习的过程同时也是问题意识不断培养、增强的过程。

③观察能力

调查中,近四成学生认为观察能力影响问题意识。俄国著名科学家门捷列夫曾说过:“科学的原理起源于实验的世界和观察的领域,观察是第一步,没有观察就不会有接踵而来的前进。”[4]可以说观察是问题的前提和基础,它为问题的产生和问题的解决输送“原材料”。在自然科学中,观察显得尤为重要。没有敏锐的观察品质,不进行全面、细致、客观的观察,是很难发现问题并提出科学问题的。

④思维品质

这里我们将思维积极性、思维能力、思维方式、质疑习惯统称为思维品质。其中思维能力影响最为显著,仅次于好奇心,占53.7%。思维能力对学生问题意识的影响主要体现在对刺激情境的敏感性,对问题的感知、深入洞察和批判,以至于形成强烈的认知冲突。善于思考的学生往往善于捕捉问题,善于积极调动头脑中已有的知识经验作用于新信息,善于运用思维方法发现问题和表征问题,觉察出矛盾、困惑之所在。

调查中,超过四成学生认为思维积极性影响问题意识。思维积极性是学生学习自主性的体现,是问题意识赖以形成和强化的重要因素。问题意识与认知活动是分不开的,它是个体在认识过程中,面对认识对象或问题情境进行积极思索、深入探究基础上逐渐形成并得以增强的。问题意识的形成过程本质上是质疑心理经由无数次内部操作而不断巩固、习惯、自动化,进而转化为个体的潜意识。离开了积极的心智过程,质疑心理不可能转化为稳固的问题意识。正因此,那些乐于思考的人通常具有强烈的问题意识,当他们即便面对司空见惯的事物,也能够发现问题。牛顿从苹果落地发现万有引力的历史典故也正说明了这一道理。

思维方式反映学生思考问题视角的独特性和丰富性、角度转换及思维方法的灵活性。四成学生认为思维方式影响问题意识。调查发现,问题意识强的学生通常能够变换不同角度思考问题,而问题意识弱的学生常常采用的是固定、单一、常规、趋同的思维方式,发散、求异、跳跃思维欠缺,从而削弱了对问题的敏锐性和洞察力。

质疑习惯主要体现为思维的求异性、批判性,它与问题意识密切相关。质疑既是问题意识形成的前提,也是问题意识的具体体现。理论上,质疑对问题意识的产生无疑有着重要的影响。然而,只有27.4%的学生认为质疑习惯对其问题意识产生影响。经过深入访谈,我们认为这可能因为多数学生平时不经常有意识、自觉地质疑,从而容易忽视。有意思的是,常质疑的学生的比例与问题意识较强的学生比例(11.3%)几乎一致,这进一步证实了上述观点。

⑤学习方法

50.4%的学生认为学习方法影响问题意识。调查表明,6.8%的学生常采用“主动探索”学习知识,62.5%“理解消化”,30.7%“接受记忆”。对问题意识强、中、弱三组学生的学习方法进行统计,发现问题意识强的学生中,94.7%采用“主动探索”、“理解消化”的学习方法;问题意识较弱的学生中,多是采用“接受记忆”的学习方法,占67.4%。

人的行为活动既受一定意识观念的影响和支配,同时也成为培养和形成某种意识观念的载体和温床。采用主动探索和理解消化的学习方法的学生能够积极主动地学习,能通过自己的理解、实践和探索掌握新的知识和方法,亲自去摸索和发现概念、原理和解题方法,显然这也是问题意识孕育、强化的过程。而单纯采用接受记忆、死记硬背进行学习的学生,形成了接受、记忆现成结论的习惯,长期一味地被动应付、机械训练、简单重复,严重扼杀了其好奇心和创造性,问题意识受到严重抑制和削弱。

⑥学习信心

49.3%的学生认为学习信心影响问题意识。自信的学生自我效能感强,学习兴趣浓厚,思维积极,有强烈的进取心、批判精神和创新精神,不迷信权威,坚持自己独特的问题视角和理解方式,喜欢用自己所掌握的知识审视、质疑周围的人或事,喜欢问为什么,表现出强烈的问题意识。缺乏信心的学生,在学习和生活中表现出懒惰、厌学、犹豫、退缩等特点,常怀疑自己的判断,不敢质疑书本和教师的结论,丧失进取心和探索的勇气,遇到复杂或较难问题时,通常消极回避或抵触,从而阻碍了问题意识的发展。

值得一提的是,有人认为性格也影响问题意识。我们对问题意识强、中、弱三组学生的性格特征(偏内向、偏外向)进行统计,发现比例十分接近。问题意识“较强”组,偏外向52.6%,偏内向47.4%,“一般”组分别为50.7%、49.3%,“较弱”组分别为50%、50%。表明不同性格学生的问题意识没有明显的差异。因此,常有人认为性格内向、胆量小、不爱说话的学生发问少、问题意识也不强。这种观点颇值我们反思。

我们基于实证研究所提出的各因素期望能对广大教师有效培养学生的问题意识起着一定的指导意义。可以预见,问题意识仍然是未来教育领域中广泛讨论的热门话题,我们期待着更多的同仁踊跃参与到这一课题中,积极有效地开展更为深入的探索与交流。

参考文献

[1] 常利梅.启发学生自行探求和应用知识教学模式浅析.课程·教材·教法,1999(02).

[2] 龚放,岳晓东.强化问题意识造就创新人才.高等教育研究,2000(01).

[3] 孙云晓.学生就是要“学会生”.河南教育,2005(12).

[4] 高如怡.在化学实验中培养学生的观察能力.中学化学教学参考,2002(08,09).

(责任编辑 关燕云)