《词谱》误收之元曲考辨

[摘要]宋词的词乐在元代逐渐散佚,元曲取代了宋词。二者同属于音乐文学,亦同为古典格律诗体的长短句形式,因而词与曲自元代以来在文体上出现混淆的现象。这种混淆主要源自词学内部,在词选集里混入了不少的元曲作品。清初王奕清等奉旨编纂的《词谱》一直成为词体格律的标准,编者们为备体而误收了元曲十七调。兹以曲调产生的时代、作品的文献来源、声韵的音系和体制特征作为区分词与曲的标准,对《词谱》误收之元曲进行考辨,以证实其非词调。这有助于重新编订词谱,亦有助于对词与曲体裁的区别的进一步认识。

[关键词]词谱;元曲;词调;体制

[中图分类号]1207.23;1207.24[文献标识码]A[文章编号]1671-511X(2009)04-0087-06

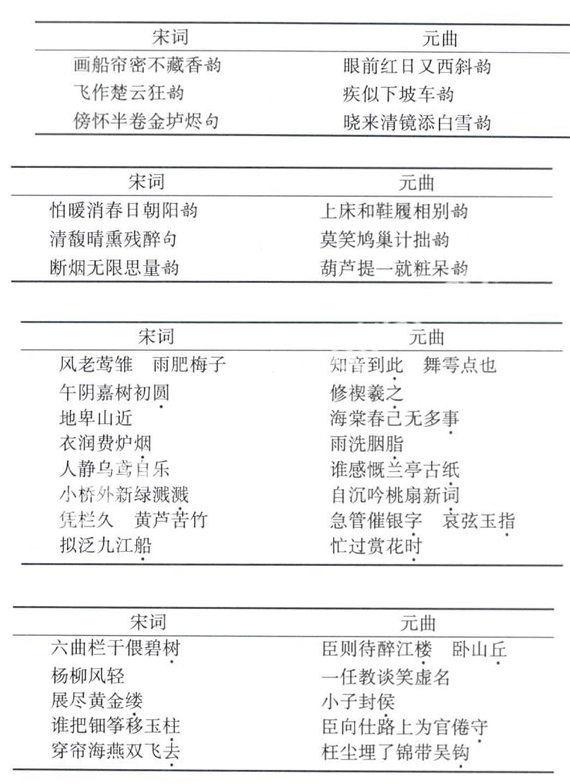

词与曲都是中国古典文学形式,从它们与音乐的关系来看皆属于音乐文学,而且同属燕乐系统;从它们的体制来看皆属于中国古典格律诗体,而且同为长短句的样式。宋词与元曲同为时代文学,即各为该时代最富创新意义和最有成就的文学。公元1279年南宋灭亡,元王朝统一中国,因社会审美理想与审美兴趣的转变,亦因词乐的逐渐散佚,词体成为纯文学形式,新的音乐文学——曲,随着元王朝政权的巩固而盛行。自此词与曲在音乐与文学方面出现某些混淆的现象。元人曲调中存在许多词调,例如周德清于元代泰定元年(1324)著的《中原音韵》里列的曲调即有《醉花阴》、《喜迁莺》、《昼夜乐》、《侍香金童》、《菩萨蛮》、《柳梢青》、《念奴娇》、《还京乐》、《蓦山溪》、《八声甘州》、《点绛唇》、《鹊踏枝》、《忆王孙》、《瑞鹤仙》、《太常引》、《满庭芳》、《剔银灯》、《齐天乐》、《乌夜啼》、《感皇恩》、《贺新郎》、《驻马听》、《夜行船》、《风人松》、《行香子》、《减字木兰花》、《青玉案》、《鱼游春水》、《离亭宴》、《调笑令》、《梅花引》、《看花回》、《南乡子》、《糖多令》、《集贤宾》、《望远行》、《黄莺儿》、《踏莎行》、《应天长》、《哨遍》等词调。这些词调在元曲里其体制已发生很大变化,例如《风入松》,《词谱》卷十七收四体均双调,《中原音韵》小令定格的《风入松》与宋人吴文英七十六字体之前段相近:元曲此调只用宋词前段,结句多一字,字声平仄略有差异,用韵的差异最大。宋词用四平韵,元曲每句用韵,而且平声和仄声杂用,原属麻韵的“斜”、“车”已改变韵值,与“雪”、“别”、“拙”、“呆”同押,属《中原音韵》的“车遮”韵。《满庭芳》,《词谱》卷二十四收周邦彦双调五十九字体前段十句四平韵,后段十一句五平韵。《中原音韵》小令定格此调取宋词前段:此调元曲句式已有很大变化,用韵平仄相押,共用九韵。《鹊踏枝》,《词谱》卷十三收冯延巳双调六十字体,前后段各五句四仄韵,明代朱权《太和正音谱》录元人不忽麻辞,字数、句式全异:此调元曲用前段,句式相异,平仄韵混用,增加若干衬字,因而实与宋词仅调名相同。元曲中使用之词调亦偶与宋词全同者,例如《人月圆》,《词谱》卷七收宋人王诜双调四十八字前段五句两平韵,后段六句两平韵;《太和正音谱》录元人张可久辞,两者格律相同:

元曲中像《人月圆》与宋词格律全同者极为罕见,而它们的音谱则是不同的。从上述情形可见,元曲使用之词调已与宋词面目全非,元以来的词人不将它们视为词调而是曲调了。明代戏曲家王骥德对此已有明确认识,他说:

然词之与曲,实分两途。间有采入南北二曲者:北则于金而小令如《醉落魄》、《点绛唇》类,长调如《满江红》、《沁园春》类,皆仍其调而其声,于元而小令如《青玉案》、《捣练子》类,长调如《瑞鹤仙》、《贺新郎》、《满庭芳》、《念奴娇》类,或稍易字句,或止用其名而尽变其调;南则小令如《卜算子》、《生查子》、《忆秦娥》、《临江山》类,长调如《鹊桥仙》、《喜迁莺》、《称人心》、《意难忘》类,止用作引曲,过曲如《八声甘州》、《桂枝香》类,亦止用其名而尽变其调。

大致元曲使用之词调已字句相异,或仅沿调名而改变其音调格律了。此种现象极为明显,不易与唐宋词调相混淆,故对词体未发生影响。对词体体制造成混乱的是某些元曲被误认为词体,这种错误不是来自元曲家,而是源于词学界内部。我们比较词与曲的历史文献,可明显地见到元曲家们能清晰地分辨词与曲,而词学家们却于此种区别在认识上较为模糊。甚至感到困惑。

元人词集里开始混人少数元曲,如元好问《遗山乐府》混入《后庭花破子》二首;张雨《贞居词》混入《殿前欢》一首、《喜春来》一首和《梧叶儿》二首。倪瓒《云林乐府》在词后附有元曲,标明“壬子九月二十五日访照庵高士留饮,因书近词以求是正之益”。他特将元曲称为“近词”,以区别于传统词体,所附有《凭栏人》一首、《殿前欢》一首、《水仙子》三首、《折挂令》两首、《小桃红》三首。唐圭璋编《全金元词》时认为:“金元人词集中,往往羼入曲调,如王恽《秋涧乐府》中,竟有三十九种曲调。其他作家亦多类此。是编于词集中之曲调如《天净沙》、《凭栏人》、《小桃红》、《干荷叶》、《水仙子》、《折桂令》等皆不辑录。”故以上三家词集中混入之元曲皆未收入《全金元词》。元曲杂入词选集始于明代杨慎,他于嘉靖间编的《词林万选》误收元人王恽《平湖乐》四首,又于编的《百徘明珠》里误收元人刘秉忠《干荷叶》七首,倪瓒《水仙子》一首,贝琼《天净沙》十三首。杨慎于刘秉忠《干荷叶》后评云:“此词曲秉忠自度之腔,四首专咏干荷叶,犹有唐词之意也”;又云:“此借腔别咏,后世之词例也。然其曲慢恻感慨,千载之寡和也。”他在《词品》卷一里也高度评价了刘秉忠《干荷叶》的意义。万历十一年(1532)陈耀文编的词选集《花草粹编》继而收入了张雨《梧叶儿》、《喜春来》,王恽《平湖乐》和张可久《小桃红》等元曲。清初著名词学家朱彝尊编的《词综》在词学界的影响巨大,其中选录了刘秉忠《干荷叶》,王恽《平湖乐》,赵孟颊《后庭花破子》,倪瓒《小桃红》,邵亨贞《后庭花》、《凭栏人》,马致远《天净沙》。为什么要选人这些元曲呢?朱彝尊于《词综发凡》作了说明:

元人小曲,如《干荷叶》、《天净沙》、《凭栏人》、《平湖乐》等调,平上去三声并用,往往编入词集。然按之宋词,如《戚氏》、《西江月》、《换巢鸾凤》、《少年心》、《惜分钗》、《渔家傲》诸阕,已为曲韵滥觞矣。是集间有采录,盖仿杨氏《词林万选》之例,贤者幸勿以词曲混一为讪。

词体的部分词调用韵是平仄互押的,但有特殊规定,这与元曲的“三声并用”有本质的区别,绝不能以此将词与曲在体制上混为一谈。杨慎已误,朱氏沿袭,这引起词学理论的一种混乱。汪森的《词综补遗》因而又收入了冯子振《鹦鹉曲》、《黑漆驽》,乔吉和孟昉的《天净沙》、倪瓒的《凭栏人》。康熙十八年(167),即《词综》刊行的次年,查培继编的《词学全书》,其中收入赖以那的《填词图谱》混入了姚燧

《醉高歌》、杨慎与徐渭的《天净沙》。此种现象已引起词学家的关注,所以康熙二十六年(1687)万树编订的《词律》主张严于词曲之别。他于《词律发凡》云:

夫曲调更不可援以入词。本谱因词而设,不敢旁及也。或日:子以元人而置之,则《八犯玉交枝》、《穆护沙》等,亦间收金元矣;以曲调而置之,而《捣练子》已通于词曲矣;以为三声并叶而置之,则《西江月》等亦多矣,何又于此致严耶:余日:《西江月》等宋词也,《玉交枝》等元词也,《捣练子》等曲因呼词者也,均非曲也。若元人之《后庭花》、《干荷叶》、《小桃红》、《天净沙》、《醉高歌》等俱为曲调,与词声响不侔,倘若采取,则元人小令最多,收之无尽矣;况北曲自有谱在,岂可阑入词谱以相混乎?若《词综》所言仿升庵《万选》例故采之,盖选句不妨广撷,订谱则未便旁罗耳。

万树以为词与曲声响不同;元曲有谱,不宜再混人词谱;编订词谱应从严,故《词律》不收曲调。万树对词调的选择审慎,对词曲之别甚为敏感,在词学家中是特殊的。《词律》实即词谱,自刊行以来成为填词与论词的法式,但因所收词调不完备,字声标注不明,词调分类和分体等方面尚存在一些问题,不甚切于应用,故康熙五十四年(1715)王奕清等奉旨编订《词谱》四十卷,计收八二六调,二三oO体,词调以字数为序排列,注明体制,词字右旁以黑白圈标注平仄,每句注明句或韵。《词谱》因体备,简明适用,遂代替《词律》而成为词体格律规范。《词谱》在词学史上虽有很大贡献,但却误收了一些元曲。编者在《词谱凡例》里表明为了备体,“略仿《词林万选》先例,取其尤雅者,非以曲混词也”。这无疑是严重的失误,以致出现抉择不精之弊。后来徐本立的《词律拾遗》和杜文澜的《词律补遗》均混入了曲调①。兹列表如下:

词学家们在词选集和词谱里误收元曲是以杨慎《词林万选》之例为事实的依据。杨慎明知刘秉忠的《干荷叶》是元曲而收入词选集,其理由是它们有“唐词之意”,得咏物之体,并未从文体观念来严格抉择。如果依此例,则唐诗选集可收入宋词与元曲的许多作品了。因此,杨慎之例是混淆文体并违背学理的,固为不可援引的错误之例。万树虽然在《词律》里保持了词体的纯净而未误收元曲,但他所谈词与曲之区别仍具模糊性,并难于操作,以致《词谱》编者由于缺乏可行的理论指导,为备体以致误收了十七个元曲曲调。此后词学家陈廷焯云:“诗词用体而异用。曲与词则不同,而体亦颇异。此不可不辨。”他意识到词曲异体,也主张予以分辨,然而并未表示具体的分辨意见。近世任讷在论散曲时从文学风格和内容比较词与曲的区分,但这两项于词与曲虽有区别,又有相同之处。据此两项,我们亦难划清词与曲的界限。宋词与元曲同为音乐文学,它们的根本区别在于所配合之音乐不同,这在宋元异代之际的南方汉族文人的感受是非常明显的,如明代戏曲家徐渭所概括的:

今之北曲,盖辽金北鄙杀伐之音,壮伟很戾,武夫马上之歌,流入中原,遂为民间之日用。宋词既可不被管铉,南人遂亦尚此,上下风靡,浅俗可嗤。……中原自金元二虏猾乱之后,胡曲盛行,今惟琴谱仅存古曲。余若琵琶、筝、笛、阮成、响触之属,其曲但有《迎仙客》、《朝天子》之类,无一器能存其旧者。

这种北方新音乐的兴起与流行是在元蒙政权稳固的历史背景下发生的。然而因宋词音谱的散佚,而元曲音谱的残缺与变化亦很难认识其音乐的真实;所以从音乐方面我们现在不可能比较二者的差异。我们若要证实《词谱》误收之元曲,应当重新确立区分词与曲的标准。兹谨试拟以下几项。

(一)曲调产生的时代。词与曲同为音乐文学,而且皆是长短句形式,但它们是不同时代的文学,因此从时代文学的观念可将二者区分。元曲基本上是在宋词之后兴起的新的音乐文学样式,因此凡金元以来新出现的调而又不见于唐宋词者,可以断定为元曲曲调。《词谱》所收十七个元曲曲调,皆不为唐宋词人所用。

(二)作品的文献来源。元人杨朝英辑的《乐府新编阳春白雪》和《朝野新声太平乐府》,无名氏辑的《梨园试按乐府新声》,皆为元曲选集,凡见于其中的曲调皆为元曲而非词调。此外元人周德清《中原音韵》记载了元曲三三五调,另有小令定格四十首,凡见于其中之曲调皆为元曲而非词调。

(三)声韵的音系。宋词的声韵属于中国音韵学史的以《广韵》为代表的中古音系,存在四声,严分平仄。元曲的声韵属于中国音韵学史的以《中原音韵》为代表的近代音系,平声分阴阳,人声消失,声韵的音值发生变化。元人罗宗信在《中原音韵序》里说:“学唐诗者,为其中律也;学宋词者,止依其字数而填之耳;学今之乐府(元曲)则不然……其法四声无人,平有阴阳,调有押三声者,有各押一声者,有四字二韵,六字三韵者,皆位置有定,不可倒置而逆施,愈严密而不容于忽焉,虽毫发不可以间也。”据此可从作品使用声韵的情况区别词与曲。

(四)体制特征。宋词的字数与句式有定格,虽存在别体,亦相对稳定。元曲的字数与句式则变化很大,最显著的特征是使用衬字。周德清说:“青原萧存存,博学,工于文词,每病今之乐府有遵音调作者,有增衬字作者。”这反映了元曲使用衬字的情况,以致同一曲调的作品在字数与句式方面均有很大差异;这是宋词所无的现象。

兹据以上四项标准对《词谱》误收之元曲辨析如下。

《庆宣和》,《词谱》卷一收元人张可久一体:“云影天光乍有无韵老树扶疏韵万柄高荷小西湖韵听雨叶听雨叶”。《太平乐府》卷二收此曲。元曲作家用此调者较少,张可久八首中七首为七五七二二句式,仅一首第二句加一衬字,张养浩两首为七四七五五句式;无名氏十三首中有六首加一或二衬字①。《词谱》编者按:“此元人小令,亦名叶儿乐府,即元曲所自始也。因仿明杨慎《词林万选》例,择其尤雅者,采入以备一体。”这明知此调为元曲,因备体而误收。

《凭栏人》,《词谱》卷一收元人邵亨贞二十四字与倪瓒二十五字两体。二十四字体:“谁写江南一段秋韵妆点钱塘苏小楼韵楼中多少愁韵楚山无尽头韵”。二十五字体是末旬为两个三字句。邵亨贞辞见其《蚁术词选》卷二,本为元曲,《词综》卷三十误收,《阳春白雪》卷五所录姚燧此调八首,其中三首是平仄互叶的。而第三句作六字句;其中结句为六字句者三首,为七字句者一首。此调平仄互叶、句式有变化,加用了衬字,具备元曲特征。

《梧叶儿》,《词谱》卷一收元人吴西逸二十六字体,张雨三十三字体,张可久二十七、三十二、三十七字体。吴西逸辞:“韶华过句春色休韵红瘦绿阴稠韵花凝恨句柳带愁韵泛兰舟韵明日寻芳载酒韵”。《词谱》编者云:“此在元人为小令,其实则曲也。但其词未至俚鄙,故并采入以备体。”这明知是元曲·只因其雅致而作为词调,若此则凡元曲雅致者皆可视为词体了。《词谱》编者对所列五体皆注明平韵,而吴辞结句韵字为“酒”,张辞三十七字体结句韵字为

“马”,皆仄声,可见是平仄互押的。此外,编者于张可久二十七字体注云“此与吴词同,惟结句多一衬字”,于张可久三十二字体后注云“第四、五句各多二衬字”,于张可久三十七字体注云“惟第一、二句各多二衬字”。此调的元人作品句式各异,徐再思《春思》一首为五五五五五五八句式,无名氏《嘲女人身长》一首为三三六八八六八句式。此为典型的元曲体制。

《寿阳曲》,《词谱》卷一收元人张可久二十七字、二十八字、三十二字三体,注云:“此元人小令,平仄韵互叶者。”又于后两体各注明所添衬字情况。张可久二十七字体被列为正体:“东风景句西子湖叶湿冥冥读柳烟花雾叶黄莺乱啼蝴蝶舞叶几秋千读打将春去叶”。此曲见《阳春白雪》前集卷三。《太平乐府》还有张可久《啸斋翁命赋狮桔》为六六七九七句式三十五字,所添衬字就更多了。

《天净沙》,《词谱》卷一收元人二十八字两体:乔吉一体为五句四平韵一叶韵,马致远一体为五句三平韵两叶韵。编者注云;“此亦元人小令。”马致远曲见《中原音韵》小令定格:“枯藤老树昏鸦韵小桥流水人家韵古道西风瘦马叶夕阳西下叶断肠人在天涯韵”。《太平乐府》卷三存张养浩一首为六六六七八句式,又存吕止庵一首为七七八七七句式,皆可以添一些衬字。《词谱》所列两体是按词调观念分体的,而此调在元曲中无论字数、句式与用韵怎样差异实为一体。

《干荷叶》,《词谱》卷二收元人刘秉忠二十九字与三十字两体,以二十九字者为正体:“干荷叶句色苍苍韵老柄风摇荡叶减清香韵越添黄韵都因昨夜一番霜韵寂寞秋江上叶”。元曲中此调仅有刘秉忠八首,见存于《阳春白雪》后集卷一。《词谱》编者以为是作者“自度曲”,又注明:“此亦元人小令。”刘秉忠八首之中实不止两体,尚有三三五三三七五、三三七三三七五等句式;用韵是平仄混押的,并无固定的规律,是早期的元曲。

《喜春来》,《词谱》卷二收元人张雨二十九字体、周德清二十九字体、司马九皋(薛昂夫)三十字体、无名氏三十一字体,共四体,注云:“此亦元人小令,平仄互叶者。”此调的创调之作是元好问《春宴》四首,如其一:“春盘宜剪三生菜叶春燕斜簪七宝钗韵春风春醢透人怀韵春宴排韵齐唱喜春来韵”。元好问的词集《遗山乐府》不收此四首,仅见存于《太平乐府》卷四。此调除《词谱》所收四首字数、平仄、句式参差而外,尚有白朴三十四字体、张养浩三十五字体,均添加了衬字。元人用此调作散曲者甚众。

《金字经》,《词谱》卷二收张可久三十一字体,徐某三十二字和三十四字体,共三体。张可久辞:“水冷溪鱼贵句酒香霜蟹肥韵环绿亭深掩翠微韵梅韵落花浮玉杯韵山翁醉叶笑随明月归韵”。编者注云:“此亦元人小令,平仄韵互押者。因《元史》采人舞曲,且各有宫调,故存之。”此调本元代舞曲而作为曲调者,则《词谱》编者明知为元曲而收以备体。此外如卢挚《宿邯郸驿》一首为五五八三五三四句式,贯云石为五五七一五三五句式。此调以张可久体为主,而句式略有变化,元人用此调者甚众。

《后庭花》,《词谱》卷二收元人王恽三十二字一体,赵孟颊三十三字一体。王恽辞:“绿树远连洲韵青山压树头韵落日高城望句烟霏翠满楼韵木兰舟韵彼汾一曲句春风佳可游韵”。《后庭花》为唐代教坊曲,唐宋词均为双调,以五代毛熙震四十四字体为正体。元曲此调实为《后庭花破子》,是金元时新创之曲,最初用此调者乃元好向所作二首,为五五五五三四五句式,与《词谱》所列二体异。元好问此调二首混入其词集《遗山乐府》内,但《全金元词》并王恽此调之作均不收。元人吕止庵、邵亨贞此调之作均同元好问体。

《平湖乐》,《词谱》卷四收元人王恽四十二字、四十三字,张可久四十二字,共三体。王恽四十二字体双调:“安仁双鬓已惊秋韵更甚眉头皱叶一笑相逢且开口叶玉为舟韵

新词淡似鹅黄酒叶醉扶归路句竹西歌吹句人道是扬州韵”。编者按:“此金人小令,犹遵古韵,以本部平上去三声叶者。若元词此词则依《中原音韵》平上去入四声别部北音无不叶矣。词与曲之分。正于此辨之。”元人作此曲者甚众,均属词体概念中的单调,《词谱》勉强分为双调,然上下段全不同,可证元人并未将此调分为两段。此调诸家所作于用韵大都有规律可寻;平仄混押,用本部仄声时其韵位是固定的。然而杨果一首却是“回”、“翠”、“泪”、“归”、“息”、“飞”混押;其中按《广韵》则“回”非本部平声,“息”乃人声作平声。又马致远一首“玉”入作平声与“珠”、“糊”同押;乔吉一首“些”、“犀”、“叶”、“别”、“月”、“也”混押,其中的“犀”、“叶”、“别”、“月”乃人声作平声。这些用韵情况均是采用《中原音韵》的近代音系了。此调之元曲作者甚众,从平仄混押和入声消失的用韵特点来看已是元曲而非词调。

《殿前欢》,《词谱》卷四收元人张可久双调四十二字和四十四字两体;第一体:“水晶宫韵四围添上玉屏风韵妲娥剪碎银河冻叶搀尽春红韵

梅花纸帐中韵香浮动叶一片梨云梦叶晓来诗句句画出渔翁韵”。编者注云:“《小山乐府》中此调甚多,衬字各异,录一二体,可概其余。”张可久此调作品共三十首均元曲小令,并非双调,因使用衬字,有三八八四五五五四四、三七七四六六六四四、三七七四五三五四四等句式。此外张养浩一首为三八十六六i八七九句式,贯云石一首为三八八四六i六四七句式,薛昂夫一首为三八七四五三六七七句式。由于此调多用衬字,若按词体观念是难于分体的,而且句式差异极大。

《水仙子》,《词谱》卷四收元人张可久双调四十二字体和倪瓒四十四字体。编者按:“张可久《小山乐府》中此调凡十余首,自四十二字起至五十一字,衬字递增,长短不一,盖元人小令之流于曲者,故不多录。”张可久辞:“天边白雁写寒云韵镜里青鸾瘦玉人韵秋风昨夜愁成阵叶思君不见君韵

缓歌独自开尊韵灯挑尽叶酒半醺韵如此黄昏韵”。此调元曲作曲极多,卢挚四首均为七七七六七六六七句式,张养浩一首为七七八九八七七七句式,乔吉一首为八八九七八七七八句式,均大量使用衬字,而且并非按词调观念来理解的双调。

《醉高歌》,《词谱》卷八收元人姚燧双调五十字一体:“十年燕月(市)歌声韵几点吴霜影叶西风吹起鲈鱼兴叶已在桑榆暮景叶

荣枯枕上三更韵傀儡坊中四并叶人生幻化如泡影叶几个临危自省叶”。编者认为此是“姚燧自度曲”,又云:“此元人叶儿乐府也,平仄互押,采入以备一体。”姚燧此曲共四首,见于《太平乐府》卷四。《中原音韵》录此调第一首即“十年燕市歌声”四句为定格,《词谱》编者将第一首与第二首合并成为“双调”是违背此调定格的。此调元曲作者甚少,除姚燧外仅存吴弘道一首亦同于定格为六六七六句式。然而此调有《醉高歌过红绣鞋》、《醉高歌过喜春来》、《醉高歌过摊破喜春来》,因此调有带过曲,是典型的元曲。《词谱》采入以备体并有意改为双调,表现了对词与曲体性的认识有

误。

《木笪》,《词谱》卷九收元人白朴双调五十一字体:“海棠初雨歇韵杨柳轻烟惹韵碧草茸茸铺四野韵俄然回首处韵乱红堆雪韵恰春光也韵梅子黄时节韵映石榴花红似血韵胡葵开满院韵碎剪宫缬韵”。唐代教坊曲有《木笪》,南宋《乐府混成集》亦有此曲名,但均未成为词调。白朴套曲《双调齐木笪·对景》见存于《太平乐府》卷六。此套曲的结构为《乔木笪》——《么》——《挂搭沽序》——《么》——《么》——《尾》。《中原音韵》取《乔木笪》为元曲小令定格,《词谱》则将《乔木笪》与《么》误合为一首双调。白朴此套曲是用《中原音韵》之“车遮”韵,其中众多人声字如“歇”、“雪”、“节”、“血”、“缬”已派入三声。元曲中仅有此套,既为套曲,又用近代音韵,自然是典型的元曲。《词谱》编者因唐教坊曲有《木笪》,为备体而改曲名,又改为双调,有意混为词调。

《折桂令》,《词谱》卷十收元人倪瓒双调五十三字体、张可久五十字和六十三字体、白无咎百字体,共四体。倪瓒辞:“片帆轻读水远山长韵鸿雁将来句菊蕊初黄韵碧海鲸鲵句兰苕翡翠句风露鸳鸯韵问音信读何人谛当叶想情怀读旧日风光韵杨柳池塘韵随处调零句无限思量韵。”编者按:“不拘衬字者莫过于此词。兹择其尤雅者采以备体。更列减字一体,添字二体,以尽其变”;又云此调“可见元人小令衬字之多,与宋词不同”。这样既然知此调衬字极多,因而与宋词体制不同,但却又误收为词调。倪瓒此调二首见《云林先生诗集》附录,未分上下段。元人作此调者极多:徐琰一首为六四四四四四十十七七七七句式,张养浩一首为六五四四七七七四四四七句式,郑光祖一首为十二四四十一八十三十三十三五四六六句式,汪元亨一首为七五四五五五十十四四四四句式。《词谱》又将白无咎《百字折桂令》误作《折桂令》百字体,并将原衬字标注句读,混淆元曲两调。

《鹦鹉曲》,《词谱》卷十收元人白无咎双调五十四字体:“侬家鹦鹉洲边住韵是个不识字渔父韵浪花中读一叶扁舟句睡煞江南烟雨韵

觉来时读满眼青山句抖擞绿蓑归去韵算从前读错怨天公句甚也有读安排我处韵”。编者注云:“此亦元人小令,采以备体。”此曲见于《太平乐府》卷一,又见于《太和正音谱》,“睡煞江南烟雨”以下为“么”,《词谱》误作双调而分前后段。冯子振和作四十二首。此调原名《黑漆弩》,元曲家作此调者较少,刘敏中一首为七七七六六六七六句式,略异。王恽最早用此调,其《游金山寺》序云:“邻曲子严伯昌尝以《黑漆弩》侑酒,省郎仲先谓余日:‘词虽佳、曲名似未雅。_…”而今之乐府用力多而难为工。”此曲流行于元初,王恽特称之为“今之乐府”,以区别于宋词。

《小圣乐》,《词谱》卷二十四收元人元好问双调九十五字一体:“绿叶阴浓句遍池亭水阁句偏趁凉多韵海榴初绽句朵朵蹙红罗韵乳燕雏莺弄语句对高柳读鸣蝉相和叶骤雨过句似琼珠乱撤句打遍新荷韵人生百年有几句念良辰美景句休教虚过韵富贫前定句何用奔波韵命友邀宾宴赏句饮芳醑读浅斟低歌韵且酩酊句从教二轮句来往如梭韵”。此调本为《小圣乐》,因元好问此词结句而名《骤雨打新荷》。《词谱》编者云:“此元曲也,旧谱亦编入词调·故为采入。”所谓“旧谱”是指明人陈耀文《花草粹编》卷九收入此辞,名《小圣乐》,双调;清初《历代诗余》卷五十九又沿之收入。元好问词集《遗山乐府》不收此辞,辞见存于《太平乐府》卷二。《太和正音谱》改名《骤雨打新荷》,录前段为定格。元曲中仅见元好问此调作品,据《太和正音谱》之定格,则实为两首,一首咏夏日消闲,一首慨叹人生;比勘两首,第二首首句多一字,其余句式相同,故不能混合为一首并分前后段。《词谱》编者为备体而沿陈耀文之误。

从以上对《词谱》误收之元曲十七调的考辨,可以证实它们并非词调。这有助于我们重新编订词谱时严格地对词调审订,亦有助于我们对词与曲的体裁的区别的进一步认识。

[参考文献]

[1]周德清,中原音韵[M]//中国古典戏曲论著集成(一),北京:中国戏剧出版社,1959,

[2]王奕清,词谱[M],北京:北京中国书店影印本,1979,

[3]朱权,太和正音谱[M]//中国古典戏曲论著集成(三),北京:中国戏剧出版社,1959,

[4]王骥德,曲律[M]//中国古典戏曲论著集成(四),北京:中国戏剧出版社,1959,

[5]唐圭璋,全金元词[M],北京:中华书局,1979,

[6]王文才,杨升庵丛书(六)[M],成都:天地出版社,2002,

[7]陈耀文,花草粹编[M],石家庄:河北大学出版社,2007,

[8]朱彝尊,词综[M],北京:中华书局影印本,1975,

[9]查培继,词学全书[M],北京:中国书店影印本,1984,

[10]万树,词律[M],上海:上海古籍出版社影刊光绪本,1984,

[11]谢桃坊,词谱检论[J],文学遗产,2008(1),

[12]陈廷焯,白雨斋词话卷八[M]//词话丛编,北京:中华书局,1985,

[13]任讷,散曲概论[G]//散曲丛刊,北京:中华书局排印本,1931,

[14]徐渭,南词叙录[M]//中国古典戏曲论著集成(三),北京:中国戏剧出版社,1959。