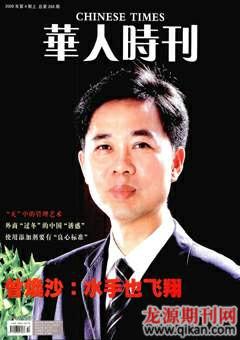

咸威:把笑声传遍英伦

吕 斌

咸威是一名正在英国剑桥大学工程系超导组攻读博士的北京小伙子,学习之余他重拾自己的爱好——相声,成立了“康桥相声社”。仅仅一年时间,咸威和他的同学闫雨及相声社的成员,就成功地用相声逗乐了数千剑桥华人,让大家在笑声中深深地体验中国传统文化散发着的独特魅力,引发了华人们漂泊在外的浓浓故乡情。最近咸威的“康桥相声社”还在全英范围内进行巡回演出、举办相声讲座,并策划发行相声DVD,现在咸威已成为英国华人中最受尊敬的“笑星”。

“康桥相声社”一炮打响

2008年初,丁亥岁末,在英国剑桥华人春节晚会上,突然冒出了一对儿穿长衫、拿折扇的中国留学生。因为一个姓“咸”,一个姓“闫”,他们合称“咸盐”组合。

“咸盐”组合在那场晚会上,表演了他们取材于当地中国留学生生活而创作的相声段子《留学英伦系列》之《我要吃饭》:

“你问问在座的大伙,来英国之后,最大的感觉是什么?”

——“‘饿啊!”

“英国的小土豆,不削皮,水里煮煮,搁那儿了;英国的胡萝卜,切切,水里煮煮,搁那儿了;英国的冰激凌,水里煮煮,搁那儿了……”

这些直接取材于留学生活的一个个包袱,接连抖响,引来阵阵笑声,“噫”声四起,欢声不断。乃至晚会结束后,人们相互告知:咱们剑桥来了个会说相声的留学生!

这对儿会说相声的“咸盐”留学生,就是正在英国剑桥大学工程系超导组攻读博士的北京小伙儿咸威和他的同学闫雨。

你瞧瞧:舞台上的咸威,长衫一穿,衬托出他细高、瘦长的身材,还真有那么一点“青春版”马三立的样子。而他的表演风格,也能让观众捕捉到那么一点郭德钢式的幽默。一板一眼,颇具专业演员的风采,立即就让台下的观众们喜欢上了这个会说相声的大男孩。

同一场晚会上,咸威还表演了传统快板《孙悟空三打白骨精》,他伶俐的口齿、幽默的表演,让当地华人观众开怀大笑,并体会到了久违的中国民族传统戏剧文化,勾起了大家对故土的无限思念之情,从而赢得了满堂喝彩。

“咸盐”组合在给观众带来快乐欢笑的同时,也一炮打响了“康桥相声社”的名声。接着,“康桥相声社”又接到华新基金〈CNY TRUST〉的邀请,在“中国新年舞会”上表演。之后,演出一个个接踵而来。全英范围内的华人晚会,几乎每场都少不了咸威和闫雨的相声。不少老外在看了他俩的相声后,也赞不绝口,并热情地称赞他们是英国人的“快乐鸟”和“大笑星”。

后来,为了让更多的人了解中国相声艺术,咸威经常在剑桥举办相声专场,全场近300人的座位,时时爆满,许多人买不到票,只能是“望场兴叹”。一夜之间,他名声鹊起。

少年显露相声天赋

咸威能够在剑桥千人的春节晚会上登台说相声而不怯场,这当然是有专业训练做基础的。

咸威自小就流露出口技的天赋,时不时学学这个,学学那个。上初中时,电视上正流行洛桑的节目,他也跟着电视,学得有模有样。有一次学校艺术节上,他表演自编单口相声《我家小舅》,地道的北京话,丰富的肢体语言,将生活中亲密的甥舅关系表演得惟妙惟肖。“哦哇……”,表演小舅肚痛难忍,本来应捂肚子,但咸威却在表演时机灵一动,故意错摸臀部,结果引来全场一片笑声。这临时改动的微妙动作,不经意间增添了笑料,也显示出了咸威的聪明。

咸威说,因为相声“好笑”,他从小爱听,喜欢模仿,渐成爱好。“相声锻炼了我的语言表达能力,也使我的人生幽默阳光!”咸威认为,相声中融合了许多历史故事和成语故事,寓教于乐,潜移默化中,自己不仅提升了语言能力,更对中华传统文化烙下印象。

一个偶然的机会,他在报纸上看到“北京华人艺校”相声班招收学员的广告,便毫不犹豫地报了名。当时,他只有12岁。

在艺校学习相声时,咸威体悟到相声艺术最难的是,肢体语言和表情的恰到好处。于是他每天早晨都去中山公园练相声,吸引了很多人围观,可他从容不迫,越说越起劲,如同地摊卖艺一样,切身实地地练习了登台表演,为日后从容登场演出打下了基础。

1997年和2001年,咸威参加了两届北京市和朝阳区的艺术节,在这两个艺术节上,他两次都获得了一等奖。上高三时,咸威已经参加了上百场的演出,这一年他考取了全国一级艺术特长生,并进入清华大学机电系开始了他的大学生活。

在清华学做一个探索者

在清华,咸威更是如鱼得水。清华大学良好的艺术氛围,给了他施展艺术才华的空间。入校后不久,咸威就担任清华大学艺术团曲艺队队长。他和他的同学们一道,在清华办相声专场,把笑声洒在校园。这期间,咸威倒真是考虑过,是不是大学毕业后,以相声为职业。不过后来他觉得,还是应该把相声当爱好。咸威喜欢穿一身长袍说传统段子,他号称自己是“专业的非职业相声演员”,为此一直坚持把相声当作爱好而非谋生的手段,平时是个大学生,脱下西装进了剧场就是另外一副模样。

咸威认为,四年大学生活对于提高自己的相声造诣功劳很大,“在清华我有机会看很多传统曲艺方面的珍本、善本,使我对相声艺术的前世今生看得更透。而清华让我受益最大的是它兼容并包、兼收并蓄的精神,这给了我天马行空的思维。以前,我是非常古板的人,因为我从小跟着老先生们练基本功,相声的每一个规矩我都死守着,但大学对我改变很大,我敢于破除一些束缚相声创新的规矩,敢于做一个探索者。”

至今谈起这位从清华走出的相声演员,咸威当年的校友们一点也不奇怪。他当年的老师说:“艺术是没有级别的,不论是学术精英还是草根英雄,清华都欢迎,只有抱有这样一种开放的、多元的态度,大学的文化建设才搞得好。”北京民间艺术家协会主席赵书也认为:“相声虽然是一种俗文化,但它是一种传统语言艺术,其中包含有很多学科的知识,比如民俗学、社会学等等,高校如果重视对相声这些民间艺术的研究,对于自身的人文建设也有好处。传统艺术和大学应该是一种双赢的关系。”

从徐志摩的诗名起步

2006年,即将大学毕业的咸威,申请到了英国诺丁汉大学电力专业硕士的录取通知书。在诺丁汉一年的硕士生活中,他把自己幽默好动的性格“隐藏”起来了,将全部精力放在学习上,就像当初学相声一样,认真而刻苦。

2007年9月初,咸威又获得了英国剑桥大学工程系超导组博士生的录取通知书。目睹咸威一帆风顺、一年一个台阶的留学生活,同学们都说他命好。听了这话,咸威淡淡一笑,只有他自己最清楚,这一份“好命”是用刻苦与努力换来的。

剑桥大学曾经是著名诗人徐志摩留学就读的学校,他以一首脍炙人口的《再别康桥》诗歌,让中国人认识了剑桥。一天,咸威漫步走到康河边的草地上枕着头仰望蓝天,轻吟着徐志摩《再别康桥》的诗句:“轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩……”突然,咸威心底里涌起了缕缕乡思,伴随着情感的起伏跳跃,咸威“隐藏”了一年多的相声瘾忽地爆发了!他灵光一闪,对,就以“康桥”为名,在剑桥组办个“康桥相声社”!

说干就干!2007年9月底,咸威在英国“牛剑论坛网”上发了一个帖子——《有人喜欢相声吗》。以此寻找志同道合的相声伙伴,招兵买马组建“康桥相声社”。

阎雨是咸威清华大学的“小师弟”,也在剑桥留学。爱好相声的阎雨看到咸威的帖子后立即联系了他,咸威把创办相声社的想法告诉了阎雨,两人一拍即合。同时,咸威也发现阎雨极具说相声的天赋,顺理成章地,阎雨就成了咸威的搭档,成为咸威招兵买马拉来“康桥相声社”里的第一人。

2007年11月14日,经过一个多月的准备,康桥相声社终于正式成立。作为相声社的创始人、社长,咸威忙碌的日子真正开始了。从段子创作、社员排练,到宣传工作,都要他一手操办。

2008年的剑桥春晚,对于“康桥相声社”来说,是一次具有决定性的演出。在那场晚会上,大家不仅知道了咸威,也打出了“康桥相声社”的名声。

如今,“康桥相声社”已有10余名演员,6位工作人员。同时,相声社也拥有了自己的网站,并建立了相声论坛。无论是在剑桥,还是在伦敦,“康桥相声社”每周都举行定期的演出。此外,他们还收到了来自其他地方的演出邀请。目前,咸威和“康桥相声社”的足迹已经到了到了牛津、雷丁、拉夫堡和南安普敦等众多地方。

也许是各地演出的积极反馈给了咸威以信心,当有人问到“在英国华人中,有多少人会喜欢听相声,你的观众在哪里”,咸威的回答是,“除了中国话不利落的,基本都是观众。”

谈到康桥相声社现阶段取得的成果,咸威认为,他们最大的优势在于,他们在坚持自己创作,贴近生活。比如《我要吃饭》,咸威对海外华人的生活进行提炼,把游子的感受融入到相声里,自然就容易引起共鸣。演出的实际效果,也证明了这一点。

“纸扇长,醒木方,穿大褂,站桌旁;祖师爷留下说学逗唱;洒向人间笑一场”。咸威说:“我们还要去英国更多的地方演出,只要时间排得开,段子练好了,我们就愿意去演。”咸威经常与同学调侃道:“这个周末,如果我不在康桥相声社,那就在去康桥相声社的路上……”