新型毒品滥用的成因与后果

夏国美 杨秀石 李 骏 缪 佳

摘 要:滥用新型毒品正在成为一个增长迅速并日益严重的社会问题。根据对上海730名新型毒品使用者问卷调查所取得的数据可知:新型毒品的滥用并不是一种孤立出现的现象,它与社会控制的薄弱、吸毒同伴与环境的影响以及追求感官刺激的人格特质有着明显的联系。新型毒品使用者,无论是多种毒品还是单一毒品的使用者,都比传统毒品使用者或不吸毒者表现出更大的通过性途径传播艾滋病的危险性。混合多种毒品使用,则会使感染或传播艾滋病的风险迅速升级。因此,必须采取有效行动遏制新型毒品的泛滥,强化对吸毒者的行为干预以降低性传播艾滋病的风险,并从理论和实践的层面建构起一种新的模式,以应对新型毒品滥用对社会和谐发展带来的挑战。

关键词:新型毒品;危险性行为;艾滋病风险

中图分类号:C912;D669 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2009)03-0073-09

作者简介:夏国美,上海社会科学院社会学研究所研究员;杨秀石,美国欧道明大学(Old Dominion)社会学与犯罪学系教授;李骏,香港科技大学社会学系博士研究生;缪佳,上海社会科学院社会学研究所硕士研究生 (上海 200020)

一、研究背景

自21世纪以来,世界毒品生产和消费格局已发生显著变化,滥用新型毒品正在成为一个增长迅速并日益严重的社会问题。在美国和世界其他许多国家,新型毒品被称为俱乐部药物(club drug)。从字面意义上来说,俱乐部药物并没有一个明确的定义,它所包含的具体范围在不同时间与研究中不断变化着。在中国,新型毒品主要是指冰毒(甲基苯丙胺,MDA)、摇头丸(亚甲二氧基甲苯丙胺,MDMA)和K粉(氯胺酮,Katamine)等人工化学合成的致幻剂与兴奋剂类毒品。越来越多的证据显示,中国新型毒品的需求正在急速增长(注:公安部“2007年中国公安机关打击毒品犯罪工作情况”显示:2007年1月至11月,全国公安机关缴获海洛因4.2吨,同比下降20.6%,缴获鸦片1.1吨,同比下降32.9%,缴获冰毒及其片剂6.2吨,同比上升2.6%,缴获摇头丸207.5万粒,同比上升4.2倍,缴获氯胺酮5.2吨,同比上升2.1倍,缴获易制毒化学品2838吨,同比上升1.2倍;呈现出“海洛因缴获量持续下降、新型毒品缴获量明显增多”的特点。公安部禁毒局网:http://www.mps.gov.cn/n16/n80209/n80406/742318.html。)。

由于在过去的二三十年中,海洛因和鸦片等在中国的地下毒品市场中几乎占据了绝对的主导地位,而苯丙胺类兴奋剂等则是最近才开始被普遍滥用的毒品,故这类新滥用的毒品就被冠以了“新型毒品”的名称。因此,所谓新型毒品并不是指最新研制出来的毒品。早在1887年,第一个人工合成的兴奋剂硫化苯丙胺就已诞生。1919年,日本化学家首次合成了甲基苯丙胺。1932年,甲基苯丙胺被用于医疗。不久之后,这一药物的兴奋作用、欣快感和降低食欲的作用便为更多的人所认识,从而导致滥用的开始。 20世纪60年代,一些欧美国家主要在夜总会、酒吧、迪厅、舞厅中滥用这类药物。20世纪90年代后,以冰毒、摇头丸为代表的“舞会药”在全球范围形成流行性滥用趋势,滥用群体从早期的摇滚乐队、流行歌手和一些亚文化群体蔓延至以青少年群体为主的社会各阶层。同海洛因、鸦片等阿片类毒品相比,新型毒品具有成瘾性强但身体依赖性相对较弱的特点,表现在滥用后容易上瘾,从尝试性使用很快发展到强迫性滥用阶段,但在突然停止使用后不出现显著的躯体戒断症状。

新型毒品滥用的成因十分复杂,包括行为、认知、心理、社会和生理需求等多种因素。造成的后果也牵涉颇广,包括药物学、生理学、神经学、社会学、伦理学和法学等。特别值得关注的是,新型毒品与传统毒品不同,它会激发人的性欲并促使危险性行为的发生,从而增加艾滋病与性病通过性接触传播的风险。

目前针对新型毒品滥用以及危险性行为增加的研究主要集中在西方。在国内,虽然自20世纪90年代以来对毒品滥用的研究已经形成多种理论模型,但这些研究主要是以海洛因依赖者为主要对象的。直到最近几年,一些研究者才开始把研究目光转向新型毒品滥用的危害及相关问题,并认为精神活性物质滥用将对个人和社会造成严重危害。一些研究也趋向重视青少年滥用新型毒品的危险因素,认为青少年精神活性药物滥用行为和父母药物滥用情况、学习成绩、缺课情况、暴力行为、自觉孤独、家庭关系等有关(注:周志衡、王家骥、杨巧媛、李亮昌:《青少年精神活性药物滥用行为危险因素分析》,《中国行为医学科学》2006年第7期。),呼吁对精神药物滥用的新趋势要采取新行动及新政策(注:李绍鸿、沈杰:《香港精神药物滥用的新趋势、面对挑战的新行动及新政策》,《中国药物依赖性杂志》2001年第1期。)。但是,到目前为止,国内关于新型毒品方面的研究性文献大都来自于药物依赖或医学领域,缺乏社会学的实证研究文献。

从部分人群之所以会滥用毒品的社会学理论分析看,总体有以下三个宏观理论视角。

1.社会控制理论与新型毒品滥用

社会控制理论的基本前提是,追求个人享乐是我们与生俱来的毛病,除非他人或我们自身以某种手段来压制这种本性。每个社会都已构造了一套标准化的体系来规范人的行为,以使其与社会准则及规范相一致(注:Coser,L. A. 1982, “The notion of control in sociological theory”,in J. P. Gibbs (ed.),Social control: Views from the social sciences,Beverly Hills,CA: Sage Publications,Inc,pp.13-22.)。由于毒品的使用(或者称作越轨行为)是一种享乐,每个人的本性中可能都有向其靠近的倾向,而人们之所以远离毒品(或称作非越轨行为)仅仅是出于对使用违禁药品的制裁措施感到恐惧。也就是说,一个人对社会制裁严重性的判断与态度将决定这个人使用毒品的可能性。主观上对社会制裁的评价反过来又受到“社会纽带”(social bond)的影响,而社会纽带是在一个人与他人和社会团体进行接触的过程中建立起来的。根据Hirschi的准则,社会纽带植根于个人与他人的接触、个人对社会团体的贡献、个人做出的正常(非越轨)行为以及个人对社会准则与规范的信仰。这些社会纽带越是牢固,一个人就越不可能放纵自己,发生诸如吸毒之类的越轨行为。同时,社会约束也能够通过选择性交友这一方式间接地影响个人对毒品的使用(注:Erickson,Kristan G.,Crosnoe,Robert,and Dornbusch,Sanford M.,2000,“A social process model of adolescent deviance: Combining social control and differential association perspectives”, Journal of Youth and Adolescence,29(4):pp.395-425;Pilgrim,Colleen C.,Schulenberg,John E.,OMalley,Patrick M.,Bachman,Jerald G.,and Johnston,Lloyd D.,2006,Mediators and moderators of parental involvement on substance use: A national study of adolescents.)。

2.社会学习理论与新型毒品滥用

与社会控制理论不同,社会学习理论认为,大多数人类行为并不是与生俱来的,无论是正常还是越轨的行为,都是通过社会学习来获得的,吸毒自然也不例外。吸毒并不是一个人天生追求享乐的倾向所致,而是在与吸毒者进行接触的过程中习得的一种行为。这种学习的过程会在多种机制下产生,包括不同的交友、模仿和偶像崇拜、说服或强制,以及对行为的定义与巩固。一个人是否最终会吸毒取决于社会交往的频率、持续时间、强度和优先级。社会学习理论的关键在于人们选择交往的对象和交往对象的吸毒行为。因此,吸毒的一大危险诱因就是在一个人的家庭、朋友和同龄人的交往圈中出现了吸毒者。其中不良同伴对青少年药物使用的影响是药物滥用研究中最易重复获得的发现(注:Bailey SL,Hubbard RL., 1991, “Developmental changes in peer factors and the influence on marijuana initiation among secondary school students”,Journal of Youth and Adolescence,20:pp.339-360.)。大部分青少年将初始药物使用归咎于同伴压力或影响。事实上,在社会关系网中,任何一名吸毒者都可以成为施加影响的源头,教会周围人亲近毒品,而同时,这张网中的关系、结构以及功能又能中和或缓解这些影响。此外,还有些学者把药物使用也看作发育成长过程的一部分,认为药物使用是某些青少年体验成人行为和角色、建立自立和自主及交友合群的重要途径(注:Bukstein OG,ed.,Adolescent substance abuse: assessment,prevention,and treatment. New York: Wiley & Sons,1995.)。

3.寻求感官刺激理论与新型毒品滥用

控制论着眼于人际和社会因素如何克制个人行为,学习论则强调这些因素如何促进个人行为,但感官刺激论则更为重视人类自身特质在滥用毒品中产生的作用。寻求感官刺激是人性的特征,人类被一种无形的动力所驱使,喜好寻找多样、新奇又复杂的感受,并乐意为了实现这些感受而承担风险并寻找刺激。由于使用毒品能带来一种内在的愉悦感并同时需要承担社会风险,因而它能给人带来精神上的刺激和兴奋感。这些都与个人对感官刺激需求的程度直接挂钩。刺激程度越深,就越有可能沉溺于毒品带来的快感和刺激。当然,毒品只不过是诸多满足人类感官刺激的手段之一。我们仍有许多被主流文化所接受的手段,如极限运动中的越野摩托、攀岩、蹦极,或者是其他低危险性的选择,如听音乐、旅游和欣赏艺术作品,也同样可以给人带来感官上的满足与享受。但是,由于深度的感官刺激需求与有限的主流手段之间存在落差,最终导致这种落差成为人们滥用毒品的一大危险因素。

虽然感官刺激理论主要关注个人人格特质上的不同,以此作为衡量个人吸毒的可能性,但是它同样也承认社会环境的重要性。近年来国外一系列的研究(注:Wood,P.B.,Cochran,J.K.,Pfefferbaum,B.,and Arneklev,B.J.,1995,“Sensation-seeking and delinquent substance use: An extension of learning theory”,Journal of Drug Issues,25(1):pp.173-193;Donohew,R. Lewis,Hoyle,Rick H.,Clayton,Richard R.,Skinner,William F.,Colon,Susan E.,and Rice,Ronald E.,1999,“Sensation seeking and drug use by adolescents and their friends: Models for Marijuana and alcohol”,Journal of Studies in Alcohol,60(5):pp.622-631;Yanovitzky,Itzhak,2005,“Sensation seeking and adolescent drug use: The mediating role of association with deviant peers and pro-drug discussions”,Health Communication,17(1):pp.67-89;Yanovitzky,Itzhak,2006,“Sensation seeking and alcohol use by college students: Examining multiple pathways of effects”,Journal of Health Communication,11(3):pp.269-280.)都记录下了同伴影响在追求感官欲望与毒品滥用之间的相互作用。一个人追求感官欲望的程度越深,就越可能主动寻找吸毒的同龄人并与之交上朋友。这类主动与吸毒者交友的人不仅能通过社会学习这一过程直接染上毒瘾,更可能间接地因为同伴压力和偏爱毒品所带来的感官刺激而染上毒瘾。从更广的层面上来讲,个人对感官刺激的寻求还可能会在媒体的渲染和“追求享乐”的文化氛围下愈演愈烈,而这一结果将反过来促使新型毒品在中国的更广泛流行。

本文将使用在上海开展的关于新型毒品滥用现象的调查数据,重点分析新型毒品滥用的成因、后果及其与艾滋病风险性行为的关系。由于性传播已成为中国艾滋病传播的主要途径(注:卫生部、联合国艾滋病规划署和世界卫生组织在《中国艾滋病防治联合评估报告(2007)》中指出:在5万新发感染艾滋病者中,异性性传播占44.7%,男男性传播占12.2%,注射吸毒传播占42%,母婴传播占1.1%。),因此,针对与性传播有直接关联的新型毒品滥用的研究已变得日趋重要。研究结果将帮助我们厘清新型毒品滥用与危险性行为之间的关系。同时,本项研究也将提供宝贵的数据用来设计有效的行为干预措施以减少新型毒品的滥用以及与此相关的通过性接触传播艾滋病的风险。

二、研究方法

本项研究关注的重点是新型毒品使用与艾滋病风险的关系。国外的研究者已发现,新型毒品的使用与危险性行为的增加有密切关系,它同时也助长了艾滋病传播(注:Colfax,G. and Guzman R.,2006,“Club drugs and HIV infection: A review”,Clinical Infectious Diseases,42(10):pp.1463-1469.)。虽然新型毒品的效果各有不同,但是与性行为有关的药理性和神经性作用都普遍表现为增强性欲、减弱性克制力并导致精神恍惚、对疼痛的敏感性降低。在研究男同性恋者的群交行为时发现,新型毒品被广泛地用于提高性刺激和性能力,使男同性恋群体本来略有下降的艾滋病病毒感染率再呈上升趋势。

有证据表明,使用甲基苯丙胺类药物会刺激性活动的发生(注:Green,Adam I.,2003,“‘Chem friendly: The institutional basis of ‘club drug use in a sample of urban gay men”,Deviant Behavior,24(5):pp.427-447;Kurtz,S.P.,2005,“Post-circuit blues: Motivations and consequences of crystal meth use among gay men in Miami”,AIDS and Behavior,9:pp.63-72.)。甲基苯丙胺的使用与大脑内神经递质(大量多巴胺与少量去甲肾上腺素)的释放有关,它能增强人的性欲,同时降低人对性冲动的克制力。增强的性欲与减弱的性抑制力,将导致任意性交比例的上升,同时延长性交的时间,增大性交的次数。这两种情况都会增加使用者感染艾滋病病毒的风险。另有综合证据显示了摇头丸对性行为的作为。摇头丸兼具兴奋和致幻的双重作用。动物实验表明,摇头丸只要单剂量使用一次即可导致脑5-羟色胺能神经元损害。对于人类,滥用摇头丸可导致神经精神系统的严重损伤,造成认知障碍和精神病症状。对许多人来说,服食摇头丸可以带来肉体和精神上的亲密感——并非性欲;但也有一些人却表现出了性冲动(这一点对男性来说尤为明显),他们感觉摇头丸可增加自信并减弱对性冲动的抑制力。

新型毒品还与精神异常,如失忆等症状有关。研究表明,氯胺酮可抑制丘脑-新皮层系统,选择性地阻断痛觉,故具有镇痛的药理学作用;另一方面,氯胺酮对大脑边缘系统具有兴奋作用,由此造成意识与感觉的分离状态,会使人产生强烈的迷幻与欣快感,使用者可能会经历情绪亢奋、健忘、认知缺陷、理解错误、行动不便和一种孤僻与镇静的状态。GHB(Gamma Hydroxybutyrate)和氟硝西泮(Rohypnol)被称为“ 约会强奸药”(Date rape或 Drug rape),滥用后可导致欣快感、放松和行为放纵。氟硝西泮通常与乙醇合并滥用,滥用后可使受害者在药物作用下无能力反抗而被强奸,并产生顺行性遗忘(Anterograde amnesia),而对所发生的事情失忆(注:刘志民:《新型毒品及其危害》,《药物不良反应》2005年第2期。)。

三唑仑又名三唑氯安定、海乐神,是一种新型的苯二氮卓类药物,具有催眠、镇静、抗焦虑和松肌作用,长期服用极易导致药物依赖。因这种药品的催眠、麻醉效果比普通安定强45-100倍,口服后可以使人昏迷晕倒,故俗称迷药、迷魂药。三唑仑无色无味,可以伴随酒精类共同服用,也可溶于水及各种饮料中。

有案例显示,使用新型毒品能降低身体的痛感,如甲基苯丙胺、K粉和GHB都有类似效果。疼痛感的减弱将导致性伴数量的增加、做爱时间的延长以及损伤性动作的发生,从而增加肌体组织受伤的可能,造成更多的血液和精液接触,导致感染艾滋病的风险加大。除了直接影响人们的行为之外,新型毒品还会改变一个人生活的社会环境。虽然有相当一部分的新型毒品使用者从不光顾诸如舞厅、迪斯科和夜总会等娱乐场所,但是,在国外,俱乐部药物或舞会药这类名称本身其实已经说明了问题:这类药物的使用经常在群体性活动的场所中发生。

本项研究的数据来自2006至2007年对上海730名因使用新型毒品而被拘留的吸毒者的问卷调查(注:问卷由上海社会科学院社会学研究所、美国欧道明大学和上海市药品不良反应监测中心的专家共同设计。)。由经过统一培训的社会学调查人员对新型毒品使用者进行一对一、面对面的“提问-回答”式调查。每当市内的拘留所出现了新的吸毒者,调查员便会前往进行访问。首先核实受访者是否符合研究对象的标准,合格的受访者必须是由于使用新型毒品而被拘留的人员。问卷调查遵循相关的伦理守则:采用匿名式设计;调查人员被要求向受访者讲明调查结果仅供研究使用、保证调查问卷的私密性;受访者有权拒绝参与调查、拒绝回答问卷中的任何子问题、或者无理由中途退出调查等。

所有的数据都来自于本次调查问卷,其中大部分为自我描述性内容,无须再作进一步解释。不过,根据中国对流动人口的定义,调查中的流动人口指的是受访期间暂时居住在上海、但并不持有当地常住户口的人。同时,我们另外编写了一套社会控制指标来衡量受访者是否存在违法、违背社会准则和规定的行为,以说明社会控制的减弱。受访者要回答自己是否参与过9项藐视社会准则的事件/行为(1、在公共场所和人打架;2、坐火车或公共汽车时有意逃票或少买票;3、看见违法事情而没有举报;4、毁坏、朝地上砸过属于别人的东西;5、朝别人扔过石头;6、靠欺骗和说假话骗钱;7、向朋友借钱没有归还;8、从家里拿走不属于自己的钱不想归还;9、曾经在超市拿了东西没付钱)。如果9项事件/行为的回答均为“是”,就被定义为“总是和社会规则对着干”。在药物依赖方面,我们采用了美国《精神疾病诊断与统计手册》第四版(DSM-IV)中与苯丙胺类兴奋剂使用有关的诊断标准,它由7项指标构成(1、需增加剂量才能达到期盼的效应;2、停止用药会出现身体上的不适;3、摄取药物剂量和时间超过预想;4、一直希望减少用药而进行一些无效的努力;5、为获得药物或从药物的效应中恢复过来而耗费了大量的时间;6、由于用药而不得不放弃或减少重要的社交或职业活动;7、尽管因用药而引起某些生理或心理问题,但仍然继续使用),如果7项指标中有3项回答“是”,即被判定为药物依赖。

我们还设计了两套综合指数来衡量同伴影响和对感官刺激的需求度。对于衡量同伴影响的指数,根据受访者对于9个陈述(1、我比较容易受朋友言行举止的影响;2、我会在言行举止上尽量模仿我的朋友;3、我经常接受朋友的各种建议;4、朋友对我的影响很大;5、我不管我的朋友怎么说,喜欢我行我素;6、我会根据朋友的评价改变自己的行为;7、我很在乎朋友对我行为的评价;8、我经常和朋友一起休闲娱乐;9、我空闲时间总是独自呆在家里)的5分制回答(1为很不同意,5为很同意),综合得出一套指数。指数的值越高,表明受访者越是容易受到同伴的影响。感官刺激需求度的指数则根据受访者对于6个陈述(1、活得很累很烦;2、没有生活目标、空虚无聊;3、觉得上班赚点辛苦钱没什么意思;4、觉得学校里教的东西都没用;5、生活工作不错,就是缺少刺激;6、感觉精力有余,需要释放)的回答(同意或不同意)而得出。综合6个同意或不同意的答案得出感官刺激需求指数。指数越高,受访者寻求感官享受的个性就越明显。同伴影响指数与感官需求指数的Cronbachs alphas分别为0.66和0.78。

由于数据本身的局限性,接下来的分析主要为描述性和推理性的。我们根据以上介绍的理论框架,将焦点集中于分析新型毒品使用的成因、后果以及与艾滋病风险行为的关系。我们并不会尝试用经验主义的方法去量化不同理论构架之间的联系,也不可能得出关于传统毒品与新型毒品之间潜在差异的可靠推测。这类分析需要对传统毒品使用者和新型毒品使用者进行比较,并采取相关的数据。但是,我们仍会在单一新型毒品使用者与多种毒品使用者之间展开比较。由于多种毒品的使用者在一定程度上代表着更极端与更持久的毒品滥用,因此单一毒品使用者与多种毒品使用者之间的差异也许能间接地折射出新型毒品使用者与不吸毒者之间的差异。而且,一旦有需要,我们将采用一组中国云南地区传统毒品使用者的抽样数据对传统毒品使用者与新型毒品使用者进行间接的比较。

三、研究发现

1.新型毒品滥用者的基本情况

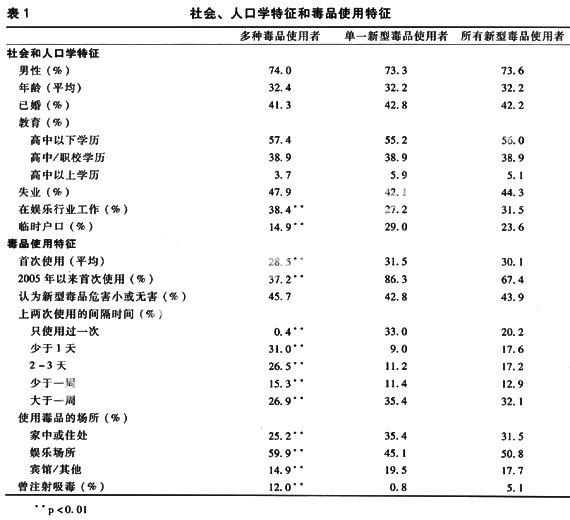

从总体上看,冰毒、摇头丸、K粉、大麻和麻谷是目前最为流行的新型毒品,占到所有样本量的89.9%。此外,存在一定滥用现象的还有可卡因、杜冷丁和三唑仑(迷幻药)等。在使用新型毒品的人群中,虽然承认生理成瘾的人数只占11.8%,但承认心理成瘾的人数却达到37.4%,并且滥用频率越强则主观感觉存在心理成瘾的比率越大。统计分析表明,两变量之间存在显著的正相关,且相关系数高达0.984。进一步以美国《精神疾病诊断与统计手册》第四版(DSM-IV)中与苯丙胺类兴奋剂使用有关的诊断标准来测试受访者,发现符合药物依赖诊断标准的占到38.4%,而符合药物滥用诊断标准的更占到52.2%。并且,滥用频率越强则药物依赖性越严重。统计分析同样表明,两变量之间存在显著的正相关,且相关系数高达0.992。样本人群中超过1/3的人使用过多种毒品,合用的目的是为了增强毒品的精神效应,寻求更强的刺激作用并延长作用时间,其中使用最为频繁的毒品为冰毒(43.6%)。绝大多数吸毒者为男性,占到样本总量的73.6%,平均年龄32.2岁,已婚比率为42.2%。(见表1)

从人口学特征看,多种毒品使用者与单一毒品使用者之间没有显著差异。超过半数的新型毒品使用者的受教育程度都在初中以下,其中44.3%为失业人口。此外,在受教育程度和职业方面,多种毒品使用者与单一毒品使用者之间也没有显著差异。但是,多种毒品使用者比单一毒品使用者更有可能进入娱乐场所工作,而且不太可能是流动人口。

多种毒品使用者和单一毒品使用者在表1中有关毒品使用的所有方面都表现出显著不同。大多数新型毒品使用者(67.4%)和绝大部分单一毒品使用者(86.3%)都是从2005年开始尝试新型毒品,进一步证实了新型毒品是最近几年才开始在中国广泛流传。平均来看,与单一毒品使用者相比,多种毒品使用者开始吸毒的时间要早得多,染上毒品时的年纪也更小;而且他们更可能在不同的娱乐场所使用毒品,使用的频率也高得多。相比之下,单一毒品使用者中1/3为第一次使用的新手,而且大多数都是在较为私密的地方,如家中和宾馆。极小部分(0.8%)的单一毒品使用者总是采用注射的方式,而多种毒品使用者中则有12%的人采用注射方式。

与2005年云南省的传统毒品使用者的一组样本相比(注:Yang Xiushi,Carl Latkin,David Celentano,Huason Luo,“Prevalence and Correlates of HIV Risk Behaviors among Drug Users in China”,AIDS and Behavior,9(4),2005.),与传统毒品使用者相比,新型毒品使用者中女性的比例要高一些,平均年龄也更大,受教育程度也更高些,而且流动人口中失业人口所占的比例更大,在娱乐场所工作的人数也更多。平均来讲,传统毒品使用者开始接触毒品的年龄偏小,为23岁,而新型毒品使用者为30.1岁;传统毒品使用者也更倾向于使用静脉注射的方式,采用注射的比例占到67.5%,而新型毒品使用者中该比例仅为5.1%。

2.新型毒品滥用的成因

表2呈现了导致新型毒品滥用的可能原因。从社会控制论的角度来看,多种毒品使用者比起单一毒品使用者更可能藐视社会规则,也更倾向于赞成诸如“凭感觉做事,没必要活得太认真”,“在社会上混不可能一点违法的事也不做”,和“只要会混,读书不好照样可以赚大钱”之类的看法。在提到与父母的关系时,多种毒品使用者与单一毒品使用者之间并未表现出差异。在云南采集的这组数据中,传统毒品使用者在该项上的回答也十分相似,27.7%的人形容他们与父母的关系一般甚至不太好;而不吸毒者在这一项上的反应则好得多,只有11.8%的人称与父母关系不太好或不好。总体来看,这些结果反映出了新型毒品的流行与传统毒品当初流行的原因相类似,都与薄弱的社会控制有关。

在被问及为什么吸毒时,77.7%的多种毒品使用者称是由于同伴影响或环境因素造成的,这是最常见的原因,排名紧随其后的原因为“好奇”(71.5%)。虽然对于单一毒品使用者来说,同伴影响和环境因素也是十分普遍的诱因,但所占比例却略低一些,为66.1%。在间接衡量社会影响这一项中,63.6%的多种毒品使用者在沾染毒品之前就已交上了吸毒的朋友,比单一毒品使用者的50.8%高出许多,而且在多种毒品使用者中,绝大多数(83.1%)的人是在超过两个人的集体场合下首次尝试吸毒。相对地来看,大部分单一毒品使用者是在仅有1到2名同伴或一个人的情况下首次吸毒。单一毒品使用者在社会影响的综合指数上比多种毒品使用者要低得多。因此,多种毒品使用者总体上更易受到同伴影响,特别是吸毒同伴的影响。

与单一毒品使用者相比,多种毒品使用者在两项感官需求的指标上都远远超过前者。52.9%的多种毒品使用者认为追求感官刺激是他们使用新型毒品的原因,该比例为单一毒品使用者的2倍,后者选择这一理由的比例为24.6%。此外,对多种毒品使用者来说,在同伴和环境因素影响的前提下,追求感官刺激这一原因的重要程度超过了其他理由,在77.7%中占到52.9%,而在单一毒品使用者,该比例仅为66.1%中的24.6%。

3.新型毒品滥用的后果

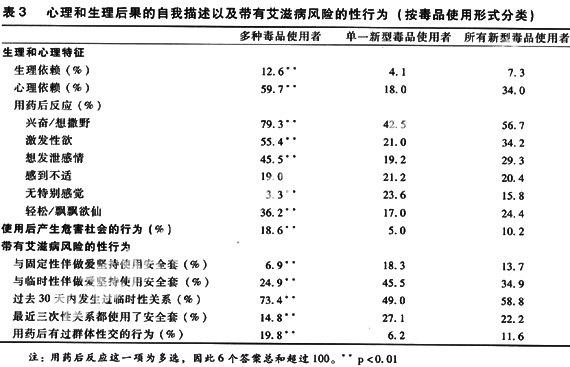

新型毒品与传统毒品在导致使用者产生违法行为方面有显著不同。海洛因依赖者一般是在使用前违法,由于对毒品的强烈渴求,有些人为获取毒资而去盗窃、抢劫。新型毒品使用者则主要是在使用后因精神障碍导致的行为失控而造成暴力、伤害等违法犯罪行为。过量或长期使用新型毒品,还往往会使吸毒者在毫不自觉的情况下做出极端的自残、自杀乃至杀人行为。无论从生理还是心理层面来看,多种毒品使用者承认毒品依赖的比例是单一毒品使用者的3倍(见表3)。在谈到使用毒品后的感觉,多种毒品使用者的描述和单一毒品使用者的描述存在很大差异(见表3)。前者比后者更亢奋,更想放肆地发泄情绪,或者更为放松和欣快,性欲更强。但是单一毒品使用者却往往觉得不舒服或者没什么特殊感觉。显然,比起单一毒品使用者,使用多种毒品的吸毒者在行为上受到新型毒品的影响更大。

事实上,多种毒品使用者在使用毒品后产生危害社会行为的可能性为单一毒品使用者的3倍(18.6%比5.0%)。同样,我们得出的每项数据分析都表明多种毒品使用者将比单一毒品使用者承受更大的艾滋病风险,也更可能与临时性伴发生性关系(73.4%),并且坚持使用安全套的比例更低(14.8%)。此外,几乎1/5的多种毒品使用者在用药后会发生群体性滥交。相比之下,仅有14.8%的传统毒品使用者和4.2%的不吸毒者有过与临时性伴发生的随意性交,92.5%的传统毒品吸食者和97.8%不吸毒者在访问前的30天以内一直坚持使用安全套。虽然这组数据并不具有直接的可比性,但研究结果仍然表明,新型毒品的使用,特别是混合多种毒品使用,会使感染或传播艾滋病的风险迅速升级。

四、讨论与结论

与世界上其他地区相似,中国在近几年出现了新型毒品滥用的井喷现象。冰毒、摇头丸、K粉等新型毒品迅速取代海洛因等传统毒品,占领了中国庞大的地下毒品消费市场。但是,与此相应的研究则十分匮乏。新型毒品流传的范围、程度及其所带来的社会危害尚未被充分认识。

本项研究发现,单一新型毒品使用者很快就会发展成为多种毒品使用者,伴随而来的便是更强烈的药物依赖、更加恶化的身体状况和更为严峻的社会后果。分析中的每项数据都表明,多种毒品的使用与社会控制的薄弱、吸毒同伴与环境的影响以及追求感官刺激的人格特质有着明显的联系。虽然社会控制、社会影响和感官需求都是导致新型毒品滥用的成因,但是社会环境(比如娱乐场所和群体吸毒)的影响以及追求感官刺激的人格特质则是其中更主要的原因。

在多种毒品使用者和单一毒品使用者中,大部分人对于新型毒品的危害没有太多的了解,44%的受访者认为新型毒品对身体几乎没有或完全没有危害。与单一毒品使用者相比,多种毒品使用者更易出现药物导致的精神变化,因此也会给身体造成更大的伤害,给社会带来更多的负面影响。特别是在性行为方面,所有的数据都表明多种毒品使用者比单一毒品使用者更可能通过性途径感染或传播艾滋病;而新型毒品使用者,无论是多种毒品还是单一毒品的使用者,都比传统毒品使用者或不吸毒者表现出更大的通过性途径传播艾滋病的危险性。2003年以前,中国艾滋病感染的途径一直以注射毒品传播为主,但近年来性传播感染比例增加迅速。在这种情况下,新型毒品的泛滥无疑将进一步加剧艾滋病通过性途径传播的危险。如果我们不能立刻采取有效行动遏制新型毒品的泛滥,或者强化对吸毒者的行为干预以降低性传播艾滋病的风险,那么这股新型毒品的滥用风潮将会成为助长中国艾滋病蔓延的罪魁祸首。

本项研究的局限性在于它仅仅采集了一组新型毒品使用者的便利样本,因而无法准确地量化新型毒品使用的前因与后果,亦无法精确定位新型毒品使用者与传统毒品使用者之间的差异。由于数据本身具有区域性的分隔,因而也无法在不同的成因之间建立因果关系。所以,研究中的发现大部分是间接和推测性的,在样本以外的范围可能不具有普遍性。但是,鉴于新型毒品使用者与传统毒品使用者在性行为方面(比如与临时性伴发生无保护的性行为)表现出的巨大差异。有一点发现是无庸置疑的,即新型毒品的使用,尤其是多种毒品的混合使用与通过性接触传播艾滋病的高风险之间有着必然联系。很明显,我们还需要更多精心打造的研究计划来更好地理解新型毒品滥用的因果关系并考虑到风险性行为的发生机制。这类研究的结果将帮助我们采取有效的干预措施,遏制新型毒品滥用,降低使用者感染艾滋病的风险。

从更宏观的层面上看,滥用新型毒品并不是一种孤立出现的现象。作为流行、时尚、前卫文化的表达形式之一, 新型毒品在某种程度上正好迎合了年轻人渴望“寻找生活中变化的、新的和不同的事情”的需要。换句话说,滥用新型毒品与文化、社会、个体或群体的期望值之间存在着错综复杂的关系。因此,我们有必要进一步考察并分析这种关系,促使人们“寻求来源于生活中的新鲜感而不是通过使用毒品寻求刺激”(注:[美]O.瑞、C.科塞:《毒品、社会与人的行为》,夏建中等译,中国人民大学出版社2001年版。),尝试从理论和实践的层面建构起一种新的模式,以应对新型毒品滥用对社会和谐发展带来的挑战。

(责任编辑:薛立勇)