从“兵”看军语语义扩展

摘 要: “兵” 是军语中的基本语词之一,其使用频率高,构词力强。依据认知语义学中的隐喻和转喻理论对“兵”的语义扩展认知机制进行分析,可以发现,在“兵”的语义扩展的过程中,语义的辐射型变化交织着连锁型变化,隐喻和转喻从中共同发挥作用,它们是其语义发展的两条主要认知途径。考察“兵”的语义扩展可以为认识军语语义扩展的普遍规律提供启示。

关键词:兵,军语,认知语义学,隐喻,转喻

Abstract: The Chinese character “兵”is one of the basic words in Chinese military terms, with a high frequency of use and a strong power of word formation. A cognitive study of its semantic extension, in light of the metaphor and metonymy theories in cognitive semantics, reveals that its meaning extends and changes in a spokewise fashion interlaced by a concatenate pattern, in which metaphorical and metonymic mappings are interwoven, and that metaphor and metonymy are two cognitive approaches to its semantic extension. This individual case reflects the universal law of the semantic extension of military terms.

Key words: Bing(兵), military term, cognitive semantics, metaphor, metonymy

一 军语语义扩展的认知原理

认知语义学认为,隐喻和转喻是认知操作和语义扩展的主要方式。笔者依据这一观点来分析军语语义发展变化的认知途径。军语是军事术语的简称,是表述军事概念的语词,是规范化的军事用语。军语在常规化后,可以用于有关军事以外的语境中,这时的隐喻和转喻是指已被人们重新解释和常规化的原有的隐喻和转喻语义的扩展,军语的使用已不再依赖原有军事场景的存在,也就是说军语的使用语境已超越了原有的军事语境。随着军语常规化程度的提高,其中的隐喻和转喻变得隐含,不清晰了。如果隐喻和转喻映射被常规化,并可被用于其原有语境的范围之外,有人称它们为超隐喻(supermetaphor)和超转喻(supermetonymy),这和人们所称“死喻”的含义是相同的,这进一步说明了军语的常规化程度与隐喻、转喻这两个基本的语义扩展过程之间的关系。当扩展的意义常规化时,军语语义扩展的隐喻和转喻这两个认知操作并没有消失,只是原有的隐喻和转喻理据没有明晰地表现出来,而是隐含在其中。由此可以看出,军语的常规化导致了超隐喻和超转喻,它反映出军语语义扩展的一般规律,即是一个从具体到一般,再到具体的过程。军语从具体的基本含义经隐喻和转喻抽象映射形成脱离原军事语境常规化的语义,常规化的军语在用于某个具体的语境时,又赋予该语境下新的含义,这个含义是一个实时在线理解的结果,也可能形成新的常规化的语义。隐喻和转喻在语义扩展中是常常交织在一起的,经常同时出现,但从原则上来讲,隐喻和转喻这两个认知过程是不同的。在此,笔者以军语中“兵”的语义发展为例,来考察隐喻和转喻在军语语义扩展中的运作机制,并探讨隐喻和转喻之间的互动关系对军语语义发展变化的作用。

二 “兵”的语义扩展途径的认知分析

作为军语中的基本词之一,“兵”是运用最简洁的中性词语,其使用频率高,构词力强。“兵”在古今汉语中的使用一直非常活跃,以“兵”为词根派生出了上百个词语,其基本义是表达以军兵种士兵为特征的士兵名称。这些士兵名称十分明显地反映出近现代战争的方式、规模、军种、武器装备以及其他情况,从中可以了解以火器为主要标志的现代战争的某些变革及其部分图景,如步兵、骑兵、炮兵、装甲兵、通信兵、工兵、水兵、扫雷兵、岸防兵、潜水兵、航空兵、雷达兵、防化兵、伞兵、火箭兵、航天兵等。此外,还有以军事活动的目的、方式、兵役法、兵源、入伍时间、地域、性别等为特征的士兵名称,如卫兵、侦察兵、巡逻兵、民兵、义务兵、退伍兵、后备兵、农村兵、城市兵、学生兵、新兵、老兵、东北兵、南方兵、男兵、女兵等。然而,以“兵”为中心词构成的许多词或词组,如兵力、兵力部署、兵力对比、兵力密度、兵器、兵器工业、兵要地志、兵团、兵役、兵役制度、兵员动员、兵站、兵种、兵种战术等,其中“兵”的语义已经不仅仅局限于表达各类士兵的名称,而是在其基本义基础上发展出了诸多新的语义。

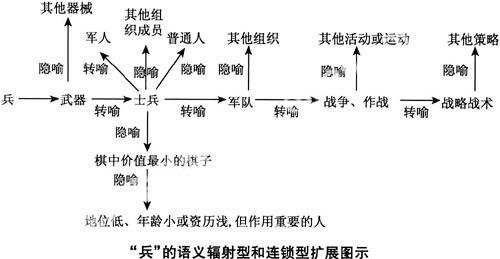

根据认知语言学中的隐喻和转喻理论,笔者认为,隐喻和转喻是军语发展的两条主要认知途径。但是,军语语义是如何沿上述途径扩展的?两者是如何发挥作用的?通过观察发现,词义的演变过程往往不是朝一个单义的方向发展,也不是以隐喻或转喻一种单一的方式变化,而常常是辐射型变化交织着连锁型变化,连锁型变化交叉着辐射型变化。下面分析在这种认知机制作用下“兵”这一军语的语义扩展过程。

最先产生的义项是一个词的中心义项,也是基本义项,其他义项由于和基本义项具有隐喻和转喻关系而成为同一词的义项,也就是说,基本词义由于隐喻和转喻的作用发展了其他义项,这些义项由于反复使用意义逐渐固定而趋向常规化,进而词汇化。军语的语义发展也是这样。

“兵”最初表示一种生产活动和从事这种生产活动所使用的工具,指“双手挥斤(斧)木之状”。后来由生产工具引申指称军械、武器。作为军语,“兵”最初的基本义应该是“兵器”或“武器”:

(1)收天下之兵,聚之咸阳。(汉•贾谊,《过秦论》)

(2)蒙古坚甲利兵,武功鼎盛,但文智浅陋,岂能与当世第一大家黄药师相抗?(金庸,《神雕侠侣》)

在此基本义的基础上,“兵”可以分别沿两个方向进行语义扩展。沿隐喻途径,可代指其他器械或工具:

(3) 短兵相接的搏斗中,蔡许荣的左手掌骨折,撕破的警服满是血迹。

本节例句出处除标注者外,均选自北京大学汉语语言学研究中心语料库网络版(http://ccl.pku.edu.cn)。

(4) 乔红兵不血刃,以同样的比分轻取香港的陈丹蕾。

沿转喻途径,又可转称持武器的人:

(5)瑜得精兵五万。 (《资治通鉴》)

(6)给你们补兵,给你们补些老兵,能打仗的老兵!

“兵”从作为“武器”的基本义通过隐喻指代“其他器械或工具”和通过转喻转指“士兵”,是辐射型的语义扩展方式,一个是隐喻途径的语义扩展,一个是转喻途径上的语义扩展,新的语义都是在基本义上直接拓展而来。

在“士兵”的基础上引申为由持武器的人组成的集团 —— 军队:

(7)举兵伐徐,遂灭之。(《韩非子•五蠹》)

(8)走中国特色的精兵之路。

在此基础上继续引申为持武器的人所从事的活动—— 战争、作战:

(9)事贵应机,兵不厌诈。(《北齐书》)

(10)于是,张学良、杨虎城联合行动,实行“兵谏”。

还可以继续引申为进行作战或战争所使用的兵法、策略:

(11)故兵无常势。(《孙子•虚实》)

(12)不动员群众脚踏实地去干,再好的规划也是“纸上谈兵”。

从“武器”到“士兵”,到“军队”,再到“战争”,以至“兵法”,“兵”的语义是沿转喻的途径发展的,这是一条单途径连锁型的语义扩展过程。“士兵”“军队”“战争”“兵法”这几个转喻意义在“兵”的语义扩展过程中形成了若干节点,以这几个节点为基础,又形成了多个语义扩展的辐射型路径,如图所示:

在“士兵”这个节点上,语义可以多方向辐射扩展,比如通过转喻转指“军人”:

(13)咱们是当过兵的,得敢冲锋、会打仗。

通过隐喻转指其他行业成员:

(14)大连万达足球队增兵易帅。(指代球员)

(15)在宝成复线工地上,有许多爷孙兵、父子兵。(指代工人)

通过隐喻可以产生“普通人”的语义:

(16) 在工作上,尹福东不以功臣自居,仍像普通一兵那样勤勤恳恳,兢兢业业。

通过隐喻指代象棋中价值最小的棋子“兵”:

(17) 由于攻得太急,在楚河汉界边,双兵被对方吃掉。

(18)今天,我国最年轻的男子国际大师章钟执白先行,布下后兵开局。

在此意义上还可以产生连锁型隐喻意义,指地位低、年龄小或资历低,但作用重要的人:

(19)让“兵”“卒”过河,激励员工走好三着棋。

(20)而广东宏远小将季乐就是那个过河的小兵,他已经连续3场比赛都有不错的发挥,今天在杜锋受伤的情况下更是进入了首发阵容。

在“军队”这个节点上,通过隐喻可以指称其他组织:

(21)中兴防爆电器总厂成为行业排头兵。(指代企业)

(22)各级农业技术推广部门要集中兵力,把增产技术措施送到千家万户,落实到田间地头。(指代农业部门)

(23)在美国密尔沃基举行的世界短距离速滑锦标赛19日鸣金收兵 。(指代参赛代表队)

在“战争、作战”的节点上,通过隐喻指代其他活动或运动:

(24)不料,大连队兵败,天津队赢球。(指代比赛)

在“兵法、用兵策略”的节点上,通过隐喻产生的语义指称其他策略:

(25)柳大华本来计算精确,且善于用兵,攻防兼备,他能闭目一人同20名棋手对阵。

三 “兵”的语义发展过程中隐喻和转喻的作用

在上述几个节点基础上产生的若干引申的军语语义,是由转喻和隐喻共同作用的结果,这些语义是通过连锁型和辐射型方式的交叉推进,转喻和隐喻的交替作用而得到扩展的。从这种方式,可以试图挖掘军语语义扩展中隐喻和转喻的共同作用的一般规律:在一般情况下,军语的语义扩展可分两个步骤。对“兵”来说,首先是从其初始来源域“兵器”以连锁方式被转喻扩展到“持武器的人”以及“持武器的人组成的集团”“持武器的人所从事的活动”和“进行作战或战争所使用的兵法、策略”等概念的一系列目标域上,这些概念经过常规化,意义已经固定下来。通过转喻的语义扩展以后,这些新创建的意义以隐喻的方式应用到不包括上述概念的认知域上去,但又能以上述某个概念的角度和形象去想象某一与此有关的事件、人或场景,也就是用一个概念图式去描述另一类完全不同的事件、人或场景。这些隐喻意义多是实时的、在线的意义。

对于隐喻映射和转喻映射在军语语义扩展中究竟哪一个起着主导作用?Radden和Goossens指出,在判断语义扩展的隐喻和转喻的类型时存在有两种可能性,它们相互紧密地交织在一起,很难区分哪一种起了主导作用[1-2]。但是笔者认为,在军语的意义扩展过程中,哪一种映射更基础是可以观察出来的。Ruiz de Mendoza在阐述隐喻和转喻的区域联系时指出,隐喻和转喻二者之间其实是构成连续体关系的,典型的隐喻和转喻是这个连续体两端上的典型范畴,连续体之间的模糊地带则是隐喻和转喻互动的结果[3]。而在确定实体间的概念关系的性质时,会随着观察角度的不同而更接近于隐喻或是转喻一端。在军语意义发展变化的过程中,为了更充分地理解和表达,转喻对隐喻还起着更基础的作用。

隐喻构建了军语意义扩大的语义范畴,即通过实体的来源域映射到不同的目标域,最终构建了扩展的语义范畴。但在此过程中,转喻的作用也不可忽视。转喻的来源域是突显的,突显原则显示人们更容易观察和记忆事物比较突显的方面,因此人们最熟悉的空间概念才能成为认知的基础;另一方面,空间里实体的大小最容易感受和判定,才能成为这一系列隐喻映射的来源域。所以,转喻是隐喻构建军语意义、扩大语义范畴的基础。在个例的微观层面中,隐喻一般是由特定实体域投射到其他实体域再投射到抽象事物域,完成了词义的扩大。这一点在“兵”的语义扩展中也得到证明。“兵”从特定的实体来源域“兵器”扩展到泛指“行业成员”(球员、工人)、“组织”(企业、球队)、“活动或运动”(比赛)、“计谋”(棋术)等,这里“兵”的军事特征就是从特定实体认知域“兵器”通过工具转喻映射到其他实体认知域“士兵”,在此节点变向隐喻辐射到其他抽象认知域(如“军人”“行业成员”“普通人” ),再从“士兵”这一节点继续通过整体-部分转喻映射到实体认知域“军队”,又分别通过隐喻和转喻经辐射型和连锁型路径依次映射到其他抽象认知域(如“其他组织”“其他活动或运动”“其他策略” ),这属于典型的从具体到抽象的隐喻过程。在这条连锁型的转喻途径上,不断产生隐喻和转喻辐射。所以在从具体到抽象的隐喻过程中,不可忽略从特定实体认知域到其他实体认知域的转喻映射过程。特定实体认知域可以看做是实体认知域中突显的方面,如兵器是士兵的突显特征,士兵是军队的突显特征,这里其实运用了转喻机制。通过以上例子的分析可以看出,军语语义的扩展首先从以邻近性为基础的转喻开始,把军语语义扩展到与之意义相关最紧密的方面,然后再把转喻化的意义隐喻地扩展到另一不相关的认知域中。在隐喻作用于军语意义的发展变化时,转喻是更基本的认知方式,它的经验基础引发并制约着隐喻及其映射的选择。

四 结语

通过对“兵”这一军语语义扩展的认知考察,可以发现:其语义呈多向发展,中间既有连锁型扩展,又有辐射型扩展;隐喻和转喻是语义扩展的两条主要认知途径,这两种语义扩展机制彼此交叉、共同作用,但是转喻比隐喻起着更基础的作用。这一个案研究为认识军语语义扩展的普遍认知规律提供了启示。

参 考 文 献

[1]Radden G. How metonymic are metaphors?//Barcelona A. Metaphor and Metonymy at the Crossroads. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000: 93-108.

[2]Goossens L. Metaphtonmy: The interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action. Cognitive Linguistics, 1990(3): 323-340.

[3]Ruiz de Mendoza F. The Role of Mapping and Domains in Understanding Metonymy.//Barcelona A. Metaphor and Metonymy at the Crossroads. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000: 109-132.

周大军:海军航空工程学院,264001