战后日本教师继续教育政策特征述要

李中国

摘要:二战后,日本教师继续教育进行了系列政策改革,呈现出以提供保障为前提,以资格证书制度为依托,以实际指导能力为核心,以规范化运行为目标,以强化激励机制为杠杆,以提高信息化水平为新的关注点等特征。

关键词:日本;教师继续教育;教育政策

中图分类号:G724文献标识码:A

日本教师素以过硬的综合能力、极度的敬业精神和突出的社会地位被世界所公认。这与日本政府对教师继续教育工作的大力支持密不可分。二战后,为提高教师教育质量,日本对教师继续教育政策进行了系列调整。本研究以二战以来日本教师教育政策法规变迁为主线,着力解析日本教师继续教育法规政策之特征,以期为我国教师继续教育改革提借鉴。

一、以提供保障为前提

(一)研修机会保障

日本《教育公务员特例法》第19条明确指出:“教育公务员为了更好地完成本职工作,必须不断致力于研究和修养。教育公务员的任命权者,必须努力为教育公务员的进修提供设施,制定奖励进修的方法和进修计划,并付诸实施。”第20条规定:“教育公务员必须享有进修的机会;教员在不影响教学的前提下,经过所属单位领导同意后,可以离开学校参加进修;教育公务员根据任命权者的规定,可以在职参加进修。”日本《国家公务员法》第73条第1款、《地方公务员法》第39条第1款均对教师获得研修权利作了相应规定。

(二)研修经费保障

日本对教师研修进行了巨大投资,文部省对地方研修财政措施以及教师定员措施进行决策并给予国库补助。根据《教育公务员特例法》中“教育公务员的任命权者,必须努力为教育公务员的进修提供设施”的规定,日本都道府县和指定都市的教育委员会全部设置了教育中心,其费用均由国库补助。为了保证教师在职研修工作的顺利开展,文部省还逐年增加在职教师的培训预算,专门拨款支付教师在职研修费用。

(三)管理体制保障

日本政府以法律形式对教师研修管理体制做了规定,《文部省设置法》(1949年5月)规定,日本教师继续教育工作的最高领导机构为文部省。文部省负责宏观上的管理指导、联络及援助教师研修,具体工作主要由文部省普通教育局下属幼儿园教育课(科)、小学教育课(科)、初中教育课(科)、高中教育课(科)、职业教育课(科)、特殊教育课(科)以及地方课(科)主管。基于文部省下属各课(科)的明确分工,这在客观上保证了日本中小学教师继续教育质量。

二、以资格证制度为依托

教师资格证制度是国家对教师实行的一种法定职业许可制度,规定了教师职业必备的基本条件、证书授予机构和程序、证书种类和级别等内容。1949年5月31日,日本公布了《教育职员许可法》,并于同年9月1日生效。该法目的是“为了保持和提高教职员的素质”,该法明确规定“教职员必须是拥有根据本法规定授予的各种相应合格证者”,“许可证有普通资格证、特别资格证及临时资格证”三种;“教职员持有相当资格证为二级资格证者,必须为取得相当于一级资格证而努力。”

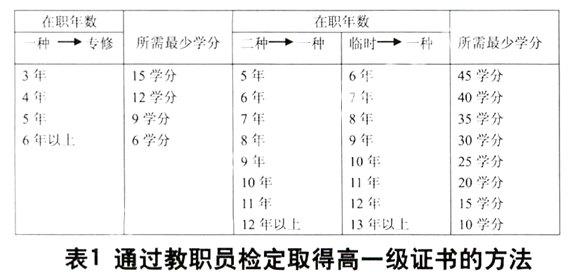

在日本,获得教师资格证的应聘者必须参加由都道府县教育委员会举办的严格招聘考试,合格者方可获得相应教师资格。新录用的教师需要经过一年的试用期,考核合格者才能成为正式教师,在职教师必须修得规定学分并经过各级行政组织的考试,及格后才能发给相应级别的证书。此外,1991年的《教育职员许可法》修订法还明确规定:“对于欲获取小学、初中、高中或幼儿园教师专修资格证或一种资格证或小学、初中、幼儿园二种证书资格证者,必须在大学或文部大臣指定的教员培养机关,履修文部省令设定学科的学分。”此法还规定了最低在职年限及最低学分数;并对证书升格作了说明,工龄可以转换成必要的学分,但也需要履修一定的学分。在职年限与递减学分数的对应关系如表1。

所谓特别资格证书,就是任命权者对具有各种社会经验和资格的人实施教育职员检定,对合格者颁发的教育资格证书。特别资格证书在建立之初,对其有效期限(3-10年)以及教授学科都曾有过限制,但随着1988年《教职员许可法》的修改,其教授学科扩大到小学所有学科,有效期也延长至5-10年。2000年许可法又进一步修改。新法规定,特别资格证书持有者只要学够规定的学分,就可以取得普通资格证书(包括专修许可证)。特别资格证书的设立和实施,有效地吸引了社会优秀人才加入到教师行列,提高了教师队伍的整体质量。2002年,中教审根据文部科学大臣的政策咨询,提交了审议报告——“今后教师资格证制度的应有状态”,从综合性教师资格证制度、教师资格证更新制度、特别资格证运用等方面对教师资格证制度的改革提出了政策建议,也成为近年来教师继续教育的主要政策依据。

三、以实际指导能力为核心

日本教师“研修”是指“研究和修养之意”;用其来定位教师继续教育,其实质就是使教师在继续教育中学以致用,在学到更多的教学知识与技能,更好地适应学科教学需要的同时,还注重提高教师的个人修养,形成人格魅力,提高内在价值。1966年的《扩充与完善后期中等教育的咨询报告*明确表示,教师研修不仅要提高有关学科的教学能力,更需要提高教师作为中小学生人的形成的指导者的素质。1971年的《关于今后学校综合扩充和整顿的基本施策》指出,教师必须具备对教育宗旨和人的成长与发展的深刻理解;对学科内容有专门的知识;对取得教育效果有实践指导能力。1988年公布的《教育公务员特例法及地方教育行政法的部分修正法》也明确提出了建立初任者研修制度,并将其定位于为培养新任用教师的实际指导能力、使命感以及开阔视野为主要目的的研修。

为了培养能够适应时代急剧变化的具有实际指导能力的教师,自上世纪90年代,日本政府就十分重视教师的实践能力、专业发展以及“说明责任”。2005年,日本中央教育审议会发表了《关于教师培养和资格证制度改革的中间报告》。报告将教师养成和资格证制度改革作为整体改革的关键环节,并确定了新的改革方向:一是大学的教职课程要使学生切实具备作为教师的必要资质能力;二是教师资格证要切实保证教师在整个职业生涯中都具有相应的资质能力。审议会还提出了实现学校“说明责任”的具体措施,其中最重要的就是确立学校评价体系和实施新的以实际指导能力评价为核心的教师评价体系。中教审指出,以往的研究生院制度只加强了教师在个别领域上的学术性知识和能力,却忽视了教师在学校现场中的实践和应用能力,而后者正是教师专业性的集中体现,为此有必要创建专门的教师研究生院制度,培养高度专业性的教师。2006年7月,中教审在《关于今后教师培养、资格制度改革目标》的咨询报告中,正式提出了创设以教师培养为特定目的的“专职研究生院”——

“教职研究生院”的设想,旨在通过综合性学习的实施和选择科目的扩充,提高教师超越现有学科框架的教学指导能力。该设想受到了相关大学和地方政府的积极响应。国立兵库教育学院很早就公布了相关课程等信息;在京都地区,由京都大学、京都府立大学、立命馆大学、同志社大学等15所大学也联合设置了“教职大学院”。在如此多的大学联合设置师范研究生院,在日本尚属首次。

四、以研修制度化和体系化为目标

基于日本政府对教师在职研修的重视和继续教育制度的完善和扩充,日本现已形成了多层次、立体化的中小学教师继续教育制度。其主要包括下述几种。

(一)研究生院研修制度

根据1971年中央教育审议会报告,日本分别创建了兵库、上越、鸣门3所新构想教育大学。新构想教育大学的研究生院将招生指标的三分之二留给在职教师。其他教育大学的研究生院则将三分之一名额留给在职教师。1988年12月公布的《教育职员许可法》修正法规定,欲取得专修证书者必须修完研究生院的硕士课程,这使得硕士学历教育在教师资格制度中有了保障。1998年10月24日,日本教育职员养成审议会在《关于积极活用硕士课程的师资培养,推进现职教师的再教育》的第二次咨询报告中,建议设置不满两年也可取得硕士学位的课程。预计到2010年,日本中小学具有硕士学位和专修资格证的教师将占教师总数的20%;到2020年,具有硕士学位和专修许可证的中小学教师将占教师总数的45%。

(二)教师检定制度

日本政府从1980年前后开始了教师任用制度的改革。1999年在对教师培养、录用和研修一体化改革的口号下,强调在取得普通证书后,还要经过严格的选考录用环节才能登上讲台。2002年通过的《教育公务员特例法》修改法,强化了对教学能力低和违规违法教师的人事管理,严格资格证的罚没制度。2005年,以“创造新时代义务教育”为契机,加大关注“指导力不足教师”问题;文部科学省明确要求,所有都道府县和指定都市教育委员会都要对“指导力不足教师”进行妥善处理,以巩固和提高教师队伍的整体质量。

(三)教育休假制度

2000年通过的《教育公务员特例法》修正法建立了“研究生院修学休假制度”,使更多的在职教师有机会接受硕士水平的教育。该法明确规定:“小学等学校的教谕、养护教谕或者讲师,一种资格证书或者特别资格证书的持有者,在得到任命者的同意后,可以以取得专修资格证书为目的,休假3年以内,到研究生院学习”,“正在享受研究生院修学休假的教谕、养护教谕或者讲师,具有国家公务员或者地方公务员的身份,但可以不从事本职工作”。

教师资格证更新制度。2005年,中央教育审议会发表的《关于教师培养和资格证制度改革的中间报告》提出更新教师资格证制度。2006年,中央教育审议会《关于今后教师培养、资格制度改革目标》的报告再次明确了“教师资格更新制度”,报告认为资格证的有效期可定为10年,教师只有在有效期内学习、完成“资格更新讲习”,才能更新资格证。更新的条件是在教师资格证的有效期限内接受20-30课时的资格更新讲座。

五、以强化回报和奖励为杠杆

日本政府通过制定各种政策法规鼓励教师进一步提高专业能力和责任意识。1972年,日本中央教育审议会报告指出,作为一种提高教师素质、改善教师待遇的措施,有必要设立一种制度,对那些在研究生院研修过、并被认定为具有高深专业性的人,从职称和工资上给予优惠,因而,提案将小学教师的工资按校长、教头、主任、教谕、助教谕分为五段工资体系。也就是说,如果想晋升工资,就必须取得高一级证书或者从事管理工作。1986年,《审议经过概要(之三)》提出,为提高职业能力开发的自觉积极性,应当缩短劳动时间(增加休假时间),实行带薪教育训练休假制度、优秀教师研究进修假期制度、“教育投资减税制度”和“奖学金制度”等。2002年日本教育改革国民会议提出的“建立教师努力能够得到回报的评价体制”的建议、2003年日本文部科学省确定的新的人事考核制度,以及2006年教育再生会议提出的“对公立学校的优秀教师,在工资、晋升、津贴方面予以优待等教师回报与奖励机制”,均为教师积极参与继续教育产生了积极推动作用。

六、以提高信息化水平为新的关注点

面对世界教育信息化潮流,日本政府不断调整教育政策,以使日本教育适应教育信息化发展需要。1990年,文部省指出,要为所有学校配备多媒体硬件和软件,训练教师在教学中使用多媒体、支持先进技术的应用计划。1993年日本开始全面实施新教学大纲,根据修改后的中小学教学大纲的要求,小学和初中开始实施信息教育;决定在教师培训阶段设立“信息设备操作”的实用课程,并把它列入培训学分制的计算机考核范畴。1998年,文部省提出《关于在教育有关职员研修中推进活用卫星通信》报告,要求灵活运用卫星通信技术,充实国家和各都道府县的教师研修活动,中央和各地方之间要建立完善的卫星通信教育情报网络系统,并与大学建立网络联接,要求在制度上对学校教师接受计算机教育给予确实的保证。作为教师信息教育研修和信息教育课程的必要辅助,1999年9月日本成立了“教育信息化人才支援中心”。该中心的职责是,把具有计算机使用经验但已失业的中高年龄人员、计算机知识丰富但未就业的毕业生,转化为教师信息教育研修的辅助人才。依据计划,日本各都道府县将培养出计算机指导人员3000人,然后通过他们培训各学校使用计算机的骨干和所有教师。

责任编辑匡春风