问非所因 答才是果

霍 磊

一、学贵有疑

一个双休日,我备好了小语三年级的《画杨桃》两课时的教案。当星期一第一课时结束,我走下讲台时,实际状况却将我原有计划打乱:课堂上,孩子们问题奇多,不容我去牵引思维,进行计划中的教案。我临时决定修改原有教案,顺着学生思路,用问题提出,再相机引导解答学习。

第二天课前,学生进入教室后,发现与往日课堂不同之处是:原有马蹄形座位中间,多了一个高台,上面摆放着一个黄绿色诱人的杨桃。孩子们都想多看几眼,那你们就仔细看个够,再用简单几笔画下来。三分钟后,我从不同方位的五组中各选一张,问道:“谁画得像?”大家一致认为坐在正中座位的何凯同学画得最像。于是,我先表扬了失去右手的残疾孩子何凯聪慧,用左手也能画得又快又好;同时,又埋下一个伏笔:“相信你们下课后,会对谁画得最像这个问题有一个新的认识。”

上课了,我们就上节课质疑互答之后,由遗留的两个大家暂时答不上来的问题作引题,一是文章结尾处:“父亲的话与这位老师讲的是那样相似,他们的话令我一生受用。”一生提出:“为什么不说‘一模一样,又怎样让我一生受用呢?”另一生则对文中大段落的对话标点提出质疑:“为什么一生回答‘不——像用破折号,而后一次回答‘像……五……五角星,却用两次省略号,有什么不一样呢?”

二、精彩在答疑中生成

针对这两个问题,我先从第一个问题入手,采用倒叙的方法,从答案开始破解。我和同学们分别找出父亲的话与老师的话读一读,比一比,发现它们意思相同,都是教育我做事要有实事求是的态度,但词句却不同,是因为不同场合、不同身份、知识水平的人,表达方式是不一样的,但他们教育我的目的相同,因而才有了这样的结尾。虽然学生的语言不是很准确、精练,但经过讨论之后,这个问题还是让提问同学有了一个满意的答案。

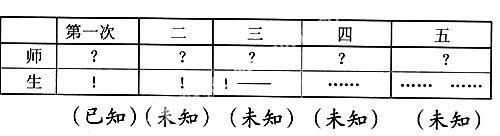

第二个问题表面看起来是标点疑问,但解答它却需要读懂全部对话及事情发展的前因后果。我设计了一个简单的图表,用第一次师生对话的标点来范例填空,师问生答!

如此对话有五次,而透过标点不难发现,前三个问题文中学生回答得肯定而热烈,拖着长调,暗含讥笑,更令“我”难堪。可后两次学生回答时语气发生变化,没有先前那么肯定了,变得吞吞吐吐,一次较一次为难,是什么原因导致了这个结果?同学们遇到了新的挑战,急忙低头读书寻找,一会儿便纷纷找到了答案。是老师让其他同学亲自到“我”的位置看看、试试,这个行为举动改变了同学们习惯中的杨桃整体印象,从而发现角度的奥秘。

这时,一位同学举手要求发言,她谈到:“我以前读过自选课文《画蛋》,达·芬奇的老师让他画不同角度的一千个鸡蛋,也是因为不同鸡蛋的形状不同,而同一个鸡蛋角度不同,看到的样子也不一样。我觉得这件事和今天这篇课文所讲的道理是一样的。”看,原本很抽象的一个概念,在课堂的答疑解惑中,繁文简学,逐层剥开,并将课余知识与课本内在联系相融合,取得了良好的学习效果。

三、积累习惯成自然

在平时的教学中,我非常注重低年级学生的学习规律及语文学科特点,充分挖掘课本资源,与其课外参考铺天盖地,不如把语文书当作活生生的例子,将课前预习,搜集资料与课后卡片积累,一课心得等学习形式贯穿于整个语文学习之中。本课的教学也不例外,课前我制作好一张杨桃形卡片,写下文中我最喜欢的一句话,以此来抛砖引玉,激发学生的能动性,自己也来写写收获体会。于是在接下来的三四分钟里,在练习纸上简单地记录下孩子们的心语,读写下来与大家共享。

生:“角度就像是一个十字路口,从不同方向看,景物是不同的。”

生:“我们要尊重别人,因为尊重别人的时候,就感到别人也尊重了自己。”

生:“课前,我认为我画得最像杨桃,现在如果让我坐到别的同学座位上,我觉得别人画得也很像。”

不足十岁的孩子们在几分钟内,对一篇含义较深的文章能有发自内心的体会,着实令我欣慰。这是基于平时每篇课文的学习,每节课堂上他们均有不俗的表现,日积月累,习惯成自然。三年来他们的小练笔、循环日记、各类小报,各种知识的资料袋也有几十本了,图文并茂,形状各异,个性卓然,真实记录下了点滴进步。

任何一节如文中育人道理一样实实在在的课堂,都无法全部实现教师备课的设想,无法保证面面俱到。然而对于重要的知识点,教师必须做到了然于胸,课堂上机智应对学生疑问,充分发挥引导作用,明白学生的问题出在哪儿,见微知著,将问题解答在恰当处。