独生子女人格特征与数字搜索能力对照研究

郑安云 同雪莉 田兵权 吴运荣

摘要:为了研究大学一年级新生中独生子女的人格特点及应对紧急突发事件的能力,对某综合性大学新生共1498人进行卡氏16种人格测试问卷(16PF)和数字搜索能力测验(FST)测试,大学新生按照是否是独生子女分为研究组(独生子女组)和对照组(非独生子女组)。应用多功能心理测量仪(DXC-IV)收集数据。结果表明:与非独生子女组相比,独生子女组16PF兴奋性得分明显偏高(P<0.01),而有恒性、忧虑性和自主性得分偏低(P<0.05);FST得分明显偏高(P<0.01)。认为独生子女新生存在一定的心理优势,应在心理健康教育中加强对独生子女和非独生子女辅导的针对性。

关键词:独生子女;数字搜索能力;人格特征

中图分类号:B844.1文献标识码:A文章编号:1000-2731(2009)01-0122-04

一、问题

(一)国外关于独生子女问题的心理学研究

国外关于独生子女问题的心理学研究,大致可分为如下三个时期:(1)早期研究。1898年,美国心理学家博汉农(Bahannon EW)在心理学家霍尔(Hall GS)指导下,发表了世界上第一篇关于独生子女的研究论文——《家庭中的独生子女》,打开了独生子女心理学研究的大门。博汉农发现,独生子女固然有温和、正直、顺良、宽容等优点的一面,但也表现为自私、撒娇、嫉妒、固执等诸多缺点的一面。之后,很多人对这一问题相继进行了研究,如德国内特尔(NeterE)从医学角度对独生子女进行了研究,俄国心理学家布隆斯基(Blumskin)从个性心理学角度对独生子女的性格进行了研究等等。他们一致得出了独生子女是“问题儿童”(即道德品质和性格有严重缺陷的儿童)的结论,用霍尔的话来说就是“独生子女本身就是一种疾病”。(2)中期研究。自20世纪20年代以来,胡克(HookorHF)、武斯特(WorcesterDA)和基尔福特(GuilfordKB)等人作了一系列关于独生子女与非独生子女的比较研究,认为独生子女无论在健康状况还是在智力活动、性格特征和社会生活等方面都不逊于非独生子女,因而否定了早期研究的结论。(3)近期研究。20世纪70-80年代以后,许多心理学家和社会学家都继续作了一系列研究,但得出了不尽一致的结论,例如,伯瑞顿(Breton J J)等人认为,在心理健康、自私性、孤独等方面,独生子女与非独生子女之间并不存在差异,而塞格尔则认为,“独生子女在同学或年龄相仿的孩子中,人缘可能不太好。”亦即认为独生子女在个性方面存在着缺陷。

(二)国内关于独生子女问题的心理学研究

中国自20世纪70年代开始实行计划生育政策,独生子女在我国儿童中的比例急剧增长,成为一个新兴的特殊群体。这个群体的出现,引起了我国家庭结构的变化,给家庭、幼托机构、学校和社会带来了一系列的新问题。于是,心理学工作者们纷纷把研究的视角指向了这个特殊群体。

20世纪80年代初期对独生子女的研究主要集中于探讨独生子女是不是“问题儿童”。这些研究虽然没有直接指出独生子女是问题儿童,但研究所得到的主要是负面的结论。他们指出,独生子女在行为方面问题较多,缺点严重,“表现在挑食、挑衣、不尊敬长辈、不爱惜用品、玩具、爱发脾气、无理取闹、比较自私、不懂关心别人、胆小、生活上自理能力差等等。”“总的来说,独生子女显得比较娇气、任性、劳动观念差”且“独生子比独生女问题多,年龄小的比年龄大的问题多。”

20世纪90年代以后的研究主要集中于独生子女人格发展领域,如范存仁对独生子女与非独生子女的个性特征进行了比较,结果表明:“从全体样本来看,独生子女自我中心的表现比非独生子女更为强烈。”又如景怀斌的调查中表明:“独生子女的乐群性高于非独生子女,达到了统计学的显著水平。这与我们印象中独生子女独来独往、孤僻的看法相反。独生子女更希望和善于与人交往。”

综上所述,迄今为止,所有有关独生子女的研究成果,主要有3个共同点:(1)研究对象集中于幼儿独生子女;(2)研究领域主要集中于人格发展方面;(3)研究方法上将独生子女与非独生子女进行分析比较得出结论。

分析以上的研究结果,目前关于独生子女的研究已经不少,而有关独生子女与非独生子女的人格特征与应对能力的研究并不多见。面对压力或突发事件、适应新环境、处理新问题时的应变能力中,独生子女与非独生子女是否有所差异?本研究拟在研究方法和视角上进行新的尝试,将独生子女与非独生子女的人格特征与应对能力进行比较,试图发现个性特征和应对紧急事件能力的相关性,从而为大学新生开展有的放矢的心理健康教育工作提供参考。

二、对象与方法

(一)对象

某综合性大学大一新生。对象标准:年龄在17-20岁,身体健康,无严重的神经系统疾病病史;非单亲家庭,家庭经济状况良好;近期内无重大生活刺激事件;来自城市或乡镇的汉族学生。符合标准的对象1498人,其中独生子女644人,设为研究组,非独生子女835人,设为对照组。

(二)方法

1.评定工具采用多项心里测评仪IV(DXC——IV)对大一新生进行卡氏16种人格因素测试(16PF)和数字搜索能力测验(FST)。数字搜索能力测验是第四军医大学用于飞行员选拔的测试手段,它主要测试被试者的紧张程度,紧张度高,得分低,显示应对能力差。每次测试60人,统一操作人员,统一指导语,安排在新生入学一个月后(2007年10月)。

2.评定方法每位新生答题使用标有序号的按键盒以及与按键盒号相对应的自编基本信息卡,信息卡上主要包括学生基本信息和是否为独生子女等。测试前要求新生根据实际情况认真填写,测试开始前收回信息卡。16PF测试要求学生根据大屏幕提示,选择按键盒上的“A”“B”或“C”答案。数字搜索能力测验要求每位新生根据大屏幕提示的0-9共10个数字中,找出缺少的数字,如“203569871”缺少“4”,并在按键盒上选择相应的数字按键,要求被试一旦有答案就立刻做出回答。所有数据按照编号顺序输入微机保存处理。

(三)研究假设

独生子女新生存在一定的心理弱点,导致应对紧急突发事件能力较非独生子女差。

(四)统计分析

所有数据导人SPSS14.0统计软件包进行统计学处理,进行t检验和相关分析。筛除无效记录,得到有效记录1397人,其中独生子女624人,非独生子女752人。

三、结果

(一)两组人格特征测试结果比较

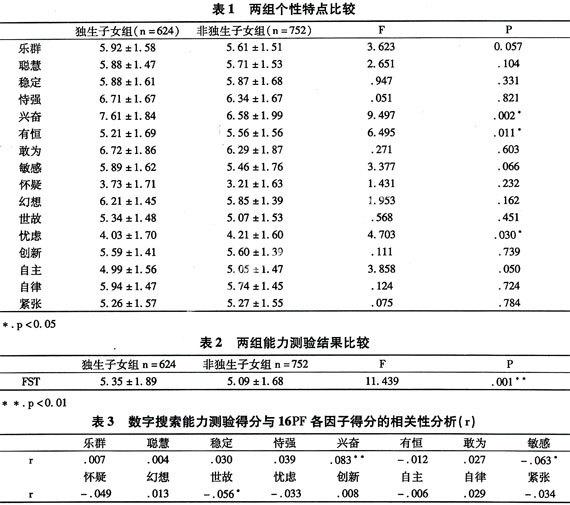

表1结果表明,与非独生子女比较,独生子女兴奋性显著高于非独生子女组,差异极其显著,独生子女有恒性显著低于非独生子女组,差异达到显著性

水平,独生子女忧虑性显著低于非独生子女组,差异显著,独生子女自主性低于非独生子女组,差异接近显著水平。其余各因子上的得分两组差异均无统计学意义。

(二)两组能力测验结果比较

表2显示,与非独生子女组相比较,独生子女组FST总得分显著高于非独生子女,并且差异极其显著(P<0.01)。

(三)能力测验得分与16PF各因子得分的相关性分析

从表3可以看出,能力测验得分与16PF中兴奋因子得分呈正相关并极其显著,与敏感因子和世故因子得分呈显著负相关。

四、讨论

独生子女问题是目前大家普遍关注的一个问题,独生子女的心理健康水平直接影响着现代高等教育的质量。以往研究表明,独生子女在家中地位优越,对父母依赖性大,进入高校后条件艰苦,学习紧张,生活自理有困难,容易出现各种心理问题,甚至出现精神异常。因此,本研究以独生子女为对象,探讨人格特征和对突发事件的应对能力,希望能发现他们的心理优势和问题,有的放矢地进行心理干预,以提高其心理素质。

首先,本研究发现,独生子女16PF中兴奋性得分咀显偏高,而有恒性、忧虑性和自主性得分明显偏低。这表明独生子女与非独生子女相比更活泼、愉快、健谈,对人对事热心而富有激情,有冲动行为,自信而不易动摇,有安全感。但是他们可能会缺乏远大目标与理想,缺乏责任感,做事不能细心周到、持之以恒、坚持到底,自主性较差,易依赖他人。

同时,本文所采用的数字搜索能力测验是第四军医大学用于飞行员选拔的测试手段,它主要测试被试者的紧张程度,投射其适应新环境、处理新问题的应变能力等。紧张度高,得分低,显示应对能力差。本研究结果却与实验假设刚好相反,独生子女数字搜索能力明显高于非独生子女,这表明与非独生子女相比,独生子女应对能力较强,这与袁素瑛等在独生子女与非独生子女中专生推理能力、人格特征比较研究中得出的结果相反。有研究认为应对能力与性格特征有内在联系,本研究中数字搜索能力测验得分与16PF的敏感性和世故性因子呈显著负相关,与兴奋性呈显著正相关,这说明独生子女由于性格特点的影响,在遇到突发事件时,能够自我调节,不易紧张,相对非独生子女有较好的心理承受能力。

还有研究认为,刚进入高校时独生子女适应相对较慢,但经过正确的训练后独生子女与非独生子女的心理健康状况相差不大,而本研究的结果却显示,独生子女应对紧急突发事件的能力要优于非独生子女(P<0.01),这在某种程度上可以矫正我们对独生子女认识的误区,同时我们也不应该忽视对非独生子女问题的关注。

本研究结果提示我们,在大学生心理健康教育、心理辅导和干预中,应增强对独生子女和非独生子女在辅导方法上的针对性,在教育内容上体现层次性,训练方式上体现差异性,这将有助于提升教育及管理效能,并将有助于塑造大学生的健康人格和提升其心理健康水平。

责任编辑陈萍