中国考古学研究概况分析(2005—2006年)

张学锋

摘要:借助于2005-2006的《中文社会科学引文索引》(CSSCI)提供的各类数据对中国考古学2005-2006年的发展和影响力进行了全面的分析评价。具体说来,从考古学论文发文和引文概况、引文语种和类型、论文类型、各种基金资助对考古学研究的影响等方面展开了分析评价,并通过与人文社会科学其他学科的比较和与2000-2004年考古学的相关数据进行比较,剖析了中国考古学研究的特点和发展。

关键词:引文分析;CSSCI;文献计量学;考古学

中图分类号:K875/879文献标识码:A文章编号:1000-2731(2009)01-0050-06

一、引言

与文史哲等传统人文学科相比,近代考古学的历史并不长。据已故考古学家俞伟超先生的总结,就全球范围而言,考古学似乎已经历了两大阶段,并开始进入第三发展阶段。第一阶段是19世纪中期以前,与考古学相关的活动一直处于收集和研究古物的时期。第二阶段从19世纪中期到20世纪60年代,以考古地层学和考古类型学为方法论支柱的近代考古学逐渐形成并趋于成熟。在这一阶段,许多国家和地区的考古工作者以地层学和类型学为方法,在世界各地进行了大量的发掘,建立起了许许多多的考古学文化序列,重建了许多地区已经逝去的古代历史。这个时期考古学者所关心的主要是对考古学遗存的具体说明,很少思考人类历史进程的规律性问题。20世纪60年代以后,考古学进入了一个新的发展阶段,美国的考古学者首先提出了“新考古学”的概念,力图通过考古遗存来探讨人类文化进程的规律,把考古学的研究提高到一个新层次。

中国历史悠久,传世和地下文物极其丰富。北宋以铜器和石刻为主要研究对象而兴起的金石学,经过了漫长的发展,到了晚清,由于甲骨、简牍、印章、封泥、瓦当等文物的大量出土,内容也变得更加丰富。但是,通过科学手段对地下文化遗存进行发掘、整理的近代考古学,直到20世纪20年代,才因留美归国的李济、梁思永而兴起。1926年李济在山西夏县西阴村,1928年在安阳殷墟,1930年梁思永在安阳后冈等地的一系列重要考古发掘工作,揭开了中国近代考古学的序幕。随着近代考古学的兴起和发展,近代博物馆的建设也发展了起来。

新中国成立以后,随着大规模社会主义建设运动的展开,中国考古学迎来了黄金时代。考古工作者们不仅为配合基本建设作了大量的抢救性工作,而且还主动地为解决学术问题进行考古调查和发掘,积累了众多的考古材料。许多重大发现,在大大丰富了历史学内容的同时,还为认识史前和上古人类文化的发展进程提供了丰富的实物资料。改革开放以后,我国迎来了全国范围内更大规模的经济建设运动,城市改造,高速公路建设以及三峡水库、南水北调等水利工程建设,迫使抢救性发掘成为考古工作最重要的内容。虽然有为数不少的学者在利用考古学材料探讨人类文明进程的规律性问题,然而从近年来所搜集的论著情况来看,具体的考古发掘报告、简报的数量依然占据多数。对照俞伟超先生所划分的阶段,我国考古工作的总体内容和研究成果依然处于第二阶段,即传统考古学阶段。这是我国现阶段考古学学科发展的第一个特点。

我国目前从事考古调查发掘及研究的主要部门是中国社会科学院考古研究所和国家文物管理局系统的各省市博物馆、文物考古研究所,区县博物馆或文化馆协助省市相关部门工作。20世纪70年代以前,在高校系统中,只有北京大学等极少数高校设有考古学专业。随着考古发掘工作的日益增多,70年代以后,10余所国家教委直属高校建立了考古学专业,致力于考古学人才的培养,同时也协助各省市文博部门参与调查发掘,展开研究工作。20世纪90年代以后,原来没有开设考古专业的高校也纷纷开设了与文物、考古、博物馆有关的专业,且数量较多,难以统计。这些高校目前虽然也大多具备考古发掘的集体领队资格或个人领队资格,但由于所属系统的不同,除了少数力量较强的高校以外,单独承担考古发掘尤其是重大考古发掘的机会较少,依然处于辅助地位。因此,在依然处于传统考古学阶段的今天,其成果数量总体上要低于博物馆、文物考古研究所等文博机构。这是我国现阶段考古学学科发展的第二个特点,也是高等院校内部考古学科有别于其他人文社会学科的一个重要方面。

以上这两个特点,在《中文社会科学引文索引》(CSSCI)的数据统计和分析中也表现得非常明显。对2000-2004年间考古学科学术影响力的总体评述,可参见苏新宁主编《中国人文社会科学学术影响力报告》(2000-2004)第6章。与2000-2004年间相比,2005-2006年CSSCI收录的考古学(含敦煌学)期刊数没有变化,学科发展的总体情况似乎也没有显著的改变,但依然有一些现象令人瞩目。以下即以CSSCI的统计数据为依据,对2005-2006年的考古学研究的概况作一个简要的评述。

二、考古学研究概况分析

根据2005年公开发行的人文社会科学期刊目录统计,我国以刊登考古学科论文为主的学术期刊约30余种,其中CSSCI收录考古学期刊为7种:《考古学报》、《考古》、《文物》、《敦煌研究》、《考古与文物》、《华夏考古》、《江汉考古》。2005-2006年,CSSCI期刊每年发表的考古学(含敦煌学)论文均在700篇以上(这个数据包括部分在其他学科期刊上发表的考古学、敦煌学论文,当然也排除掉了考古学期刊所刊载的其他学科的论文),表1给出了2005-2006年CSSCI收录考古学论文和引文的概况。

与其他人文社会科学领域的期刊数相比,考古学科专业期刊较少,CSSCI收录的考古学期刊数,更是远远低于其他学科。但所收入的7种期刊均是目前我国考古学界最具权威的学术期刊,并且在国际学术界享有较高的声誉,如实地反映了中国考古学界的学术水准。由于考古学科是一门专业性非常强的学科,因此,发表或是能够发表在其他学科期刊上的考古学论文为数较少。经CSSCI统计,2005-2006年共收录考古学论文1449篇,引用文献20267篇次,篇均引文数为13.99。这个数据远远高于人文社会科学的平均值8.62。含有引文的文章比例平均为87.4%,这个数据也高于人文社会科学平均数79.6%。与本学科2000-2004年间相比,平均年收入篇数、篇均引文数以及含有引文的文章比例相比,都有明显的提高。这些论文和引文,为我们多角度全方位分析评价考古学各类成果的学术影响提供了数据保证。

从引文的数量上来看,考古学论文的引文数2005和2006两个年度基本持平,篇均引文数和有引文论文比例基本保持在13篇和87%左右,说明考古学研究者非常注重借鉴他人的成果,在前人的基础上展开更精深的研究始终是考古学研究的传

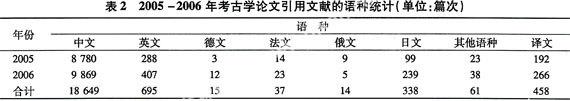

统。从对被引文献的语种分析(参照表2)中可以看出,考古学论文引用文献的主要语种来源是中文,占引文总数的92.02%。外文文献有1160篇次,加上翻译文献合计1618篇次,仅占7.98%。这个数据远远低于人文社会科学论文对外文文献的平均引用率36.03%,甚至比本学科2000-2004年的还低2.22个百分点。这个低数据可以从以下几个方面来进行分析:一是因为中国国内发掘出土的资料数量极其庞大,这些资料无疑是中国考古学研究者最主要的研究对象;二是由于中国历史文化所具有的独特性,出土的文物资料较少能与国外的相关资料展开对比研究;三是各研究机构中有能力对国外的考古资料展开精深研究的学者相对较少。从以上这三方面来看,这个低数据比较真实地反映了目前中国考古学研究的主要对象依然是本国出土的文物资料这一现状。

但是,必须指出的另外一点是,CSSCI对考古学科论文的统计方法上也存在着一定的缺陷,这就是将占CSSCI收入篇数半数左右的考古发掘报告视作学术论文,而以抢救性发掘为主要内容的中国考古学,在对数量庞大的资料进行整理的过程中,很少能利用或根本无需利用外文文献。因此,表2所反映的数据与事实之间存在着一定的差异,如果把大量的挖掘报告和资料整理的文章排除在外,其学术研究和考古学理论方法探讨方面的论文中,利用外文文献的比例应该还是比较高的。从语种上来看,英语和日语两种外文文献在被引外文文献中占到了89.1%(不包括译文)。英语作为大语种占据首位应在情理之中。日文文献的比例之高,反映了日本学者长期以来对中国考古学研究的关注度之高,以及中日两国之间考古学研究交流之频繁。并且,英语文献主要集中在理论方法的介绍和探讨上,而日语文献则更多地被利用于具体学术问题的研究之中。

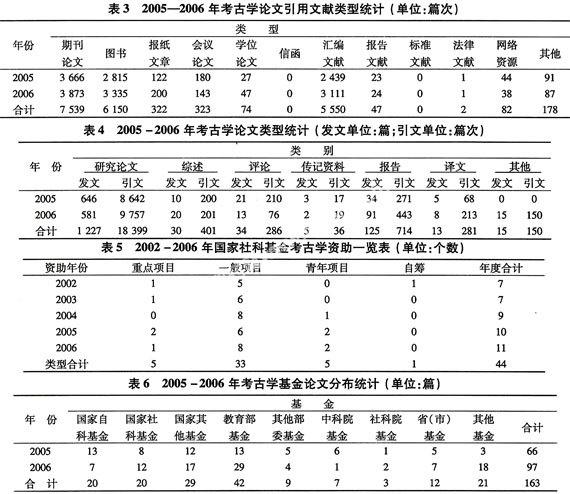

表3给出了考古学论文中引文类型的数据。对数据分析可以得知,考古学论文的引用文献类型中,期刊论文数占37.2%,图书占30.3%,期刊论文数两年均超过了图书被引量。汇编文献虽然也以书籍的形式出现,但考古学科的汇编文献中,绝大多数是与期刊论文相同的单篇学术论文,因此,虽然图书和汇编文献之和达到引文文献总数的57.7%,但是,我们依然有理由认为考古学论文的引文类型中,论文数量要远远高出图书。这与考古学科性质相近且关系较为密切的历史学(图书与汇编文献占有比例为74.5%)、哲学(82.4%)、中国文学(77.9%)等学科相比,形成了鲜明的对照。这种现象通常可以用来说明一个学科较快的发展速度。就考古学科而言,被收录的期刊论文中,各类发掘报告占到了相当大的比例,期刊论文被引率之高,不用说这显示了本学科对最新成果的关注程度较高。还有一点比较引人注目是,本学科被引文献中,报纸文章、报告文献等其他种类的文献极少,只占到总数的4.8%。尤其是来自于网络资源(包括电子文献)的文献,只占总数的0.4%,与本学科2000-2004年间的0.2%相比虽然略有提高,但远远低于人文社会科学的平均值3.58%。如果与政治学、法学、经济学、管理学等社会科学学科相比,无疑可以用“奇缺”二字来表达。这一现象,一方面反映了网络资源中与本学科相关的资源偏少,且多为资讯类资源;另一方面也反映了在考古学研究中,网络资源可利用的程度还较低。从积极的方面来看,可以说考古学研究更需要有明确科学依据的材料(权威期刊正式发表的材料),其专业性极强,其严谨程度受到了更高的要求。这一点,与相近的历史学(0.44%)、哲学(0.76%)、中国文学(0.49%)等传统人文学科之间具有较大的共性。

表4显示了考古学科的研究成果主要还是以研究型论文为主,占发文总量的84.7%,相对本学科2000-2004年研究型论文比重的80%高出了4.7个百分点。比较各类文章的引文数量可知,不同类型文章的引文量是不一样的。研究型论文篇均引文数约为15篇次,综述型文章则在13.4篇次,评论型文章为8.4篇次,译文的引文数在21.6篇次,报告型文章的引文数也在5.7篇次。研究型论文篇均引文数是人文社会科学平均数8.78的近一倍,如果剔除引文数相对较少的发掘简报,那么研究型论文篇均引文数真实数据还要远远高于这个数字。综述型、评论型文章的高引文数,则充分反映了考古学科的这一类文章所具有的全面性。译文的篇均引文数也远远高出人文社会科学的平均数(7.9篇),这也说明了译者所选择的原著大多是学术功底深厚的研究性成果。以上这些数据均远远高于人文社会科学的大多数学科,说明了考古学研究需要非常深厚的知识积累。凭借深厚的知识积累来认识和诠释最新的出土材料,成为考古学研究的主要手段与目标。

三、考古学领域基金论文分析

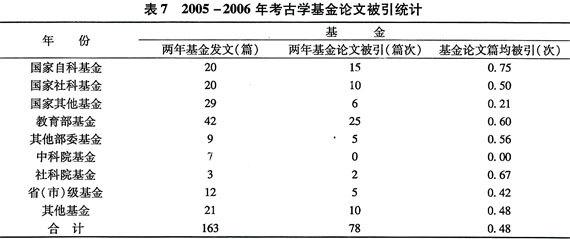

CSSCI中分类统计的国家九大类基金对考古学的赞助是极其有限的,基金资助论文数及被引率也均低于其他学科。表5给出了2002-2006年间国家社科基金对考古学资助的统计,自2002年以来的5年间,总数仅为44项。2005-2006两年获得国家社科基金资助的考古学项目为21项,只占国家社科规划办资助的人文社会科学基金项目总数5498项的0.38%,比2000-2004年间的0.8%还要低,在所有人文社科学科中列倒数第1位。

由于各类基金资助的项目非常有限,因此基金资助论文数也不多。2005-2006两年之中,经济学基金论文上万篇,管理学、教育学、心理学、图书馆情报与文献学、哲学、法学、体育学等学科上千篇,与之相比,考古学共发表各类基金资助的论文163篇(参见表6、表7),只占两年间人文社会科学基金资助论文总数的0.41%。这个比例与2000-2004年间的0.39%几乎没有变化,仅高于统计学,位于倒数第2位。

与人文社会科学的其他学科基金资助论文的被引率相比,考古学基金论文篇均被引率较低,平均只有0.48(参见表7),远远低于平均数的0.991。但是,从发展的眼光来看,考古学在基金资助和基金论文发表,以及基金论文被引方面,自身的发展还是令人瞩目的。2000-2004的5年间,国家社科基金项目总计41项(年均8.2项),基金论文总计129篇(年均25.8篇),基金论文被引总计43篇次(年均8.6篇次),但2005-2006两年,国家社科基金项目已达44项(年均22项),基金论文达163篇(年均81.5篇),基金论文被引78篇次(年均39篇次),在绝对数上有了很大的发展。还有,由于考古学是一门边缘学科,因此,获得自然科学基金等理科基金的机会要高于相近的其他人文学科。

另外还想强调的一点是,考古学科的特殊性导致了基金资助统计上的失真。CSSCI将资助学科发展基金分成了表7中的9大类,站在高等院校人文社会科学的学科立场上,这无疑是合适的,它从最大

程度上反映了目前各学科受资助的现状。然而,就考古学科而言,上列3表的基金资助统计数据与实际情况之间有着相当大的差距。关于这一现象,有以下几点可以说明:

其一,考古学是应用性较强的学科,田野考古发掘及资料整理,制定和实施文物及文化遗存的规划、保护,展开专深的学术研究等等,无一不需要大量的资金投入,没有足够的资金保证,以上这些重要工作都无法展开。虽然部分标明资金来源的项目已被列入了表7的“其他基金”中,但从数量上看,两年之间总计21项的资助,可能大多集中在研究性课题或保护规划的制定上,依然无法反映考古学科获得资助的全貌。而国家文物管理局及省市文化管理机构按各文博单位及协作高等院校的发掘申请下拨的考古发掘经费和文物保护经费,由于系统不同,又由于这部分经费具有部门内部拨款的性质,因此在以上9类基金中无法体现。

其二,考古资料整理所需的经费通常也都包含在发掘经费之中,既然CSSCI将考古学期刊中的发掘简报均归人研究论文类,那么,这一类文章就应该全部是获得经费而发表的。但是,考古学界没有在简报及其他有关文章后注明经费来源的习惯,因此在各类与基金相关的统计中也无法体现。

其三,以国家自然科学基金和社科基金为首的9类基金,其资助对象基本上倾向于研究型课题。包含在考古学科中的敦煌学、出土文献学等更具传统文史研究的领域以及带有跨学科性质的文物保护个案研究项目,应该是表5、表6、表7中所体现的主要对象,而以田野考古为主的发掘研究工作所占的分量可能不大。

四、结语

我国目前正处在一个土地开发和利用的空前时期,丰富的地下文物正在以惊人的速度被人们所发现,成为研究传统历史文化的新材料,因此,考古学科的快速发展是理所当然的。CSSCI 2005-2006年统计数据的分析结果,同样也显示了目前中国考古学科稳步发展的客观事实。通过对2000-2006年间CSSCI引文的两次评估,考虑到考古学科的特殊性,为更加精确地反映考古学科的研究和发展趋势,提出一些建议作为本文的结语。

第一,占CSSCI考古学引文最主要部分的文章可以分为两大类,一类是田野发掘报告,另一类是学术论文。前者是资料性的,后者是研究性的。前者具有相当的偶然性,而后者则较真实地反映了个人或机构的学术研究水平。目前CSSCI的论文统计尚未将两者严格地区分开来,这样不便精确分析考古学科的研究和发展状况。

第二,由于考古学是一门以历史学为基础的跨学科应用性人文学科,因此,在调查发掘和研究中,各机构、各学科之间的相互协作和相互配合是必不可少的。从而,在成果形式上,往往以机构集体名义发表的为多,以个人名义发表的相对较少。这一点,有别于其他人文社会学科,而更加接近理工科类。目前CSSCI论文统计还没有仔细到对参与工作的个人进行统计,因此无法完全体现个人在发掘研究工作中的贡献。

第三,根据《中国图书馆分类法》,敦煌学被归入了考古学科,因此在本学科的7种CSSCI期刊中有《敦煌研究》。然而,随着学科的不断发展,敦煌学研究早已逸出了以甘肃敦煌莫高窟为中心的实物资料研究,已经发展成为一门涵盖历史、考古、艺术、民族、法律、宗教、社会等几乎所有的人文社会科学在内的多领域综合性学科。单纯地将敦煌文书的内容作为史料加以利用的研究,其与考古学研究之间的差异是明显的。

CSSCI统计系统如能克服以上三种不足,那么,对考古学科发展状况及学术影响力的分析则能更加合理,更加精确。

责任编辑刘欢