论我国出版行业资本运作模式

赵红琼

摘 要:出版行业是文化产业的重要组成部分,受到国家及各级政府的重视,属于国家政策重点扶持的行业之一。近些年来,出版行业的资本运营已逐渐成为出版界关注的焦点。通过整理了近年来我国出版企业在资本市场上各种资本运作模式,进行归纳总结,从而完善出版行业这一特殊文化行业的资本运作模式。

关键词:出版企业;资本运作;上市

1 我国出版行业和资本市场加速对接

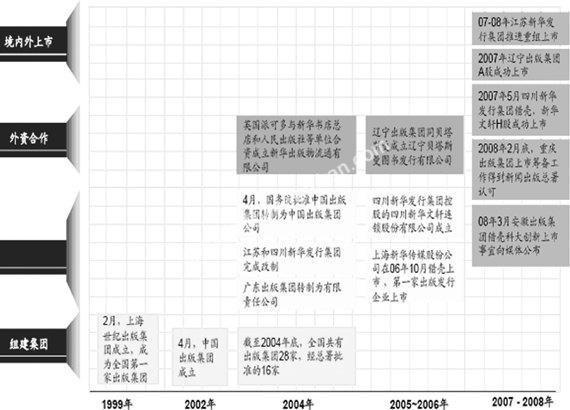

在党的十七大会议召开过程中,国家新闻出版总署在记者见面会上首次提出,鼓励新闻出版企业整体上市。自1999年2月上海新世纪出版集团的成立,成为全国第一家出版集团;2002年4月中国出版集团成立;截至2004年底,全国共有28家出版集团,经总署批准的有16家。2004年4月,国务院批准中国出版集团转制为中国出版集团公司,同年江苏和四川新华发行集团完成改制以及广东出版集团转制为有限责任公司。随后,四川新华发行集团控股的四川新华文轩连锁股份有限公司成立,上海新华传媒股份公司在2006年10月借壳上市成为第一家出版发行企业上市。在2007-08年江苏新华发行集团也推进重组上市,2007年5月四川新华发行集团借壳,新华文轩H股成功上市。2008辽宁出版传媒IPO发行A股上市,安徽出版集团借壳科大创新上市,这些事件揭开了出版企业大规模资本运作上市的序幕。这也预示着未来2-3年将会成为新闻出版上市和重组的高峰期。

同时,出版行业内的重组和整合也开始加速,2007年11月由原深圳发行集团和海天出版社整合组建而成的深圳出版发行集团正式成立,成为目前内地出版发行业唯一集出版物生产、销售及多元文化产业发展于一体的企业实体。同年12月7日,江西出版集团联合中国宋庆龄基金会重组中国和平出版社方案获批准,这是我国出版业第一例真正意义上的跨地域兼并重组。

图1 出版企业和资本市场的对接

2 我国的各大出版集团的资本运作模式

出版业进行有效资本运营的关键在于模式的选择。常见的资本运营模式主要有以下几种:

(1)兼并与收购:出版领域的并购一般呈现两种方式:一种主要采取出版社的合并或优势出版企业兼并劣势企业的方法来进行,而印刷领域的并购则可以采取合并、兼并、控股、租赁等手段以实现印刷优势企业的低成本扩张。另一种方式是从如下四方面着手:一是出版企业间的并购,即横向并购,形成规模经济;二是相关企业并购,即纵向并购印刷厂、造纸厂、发行企业、图书城等,形成产、供、销一条龙;三是并购其他媒体,如期刊、报纸、电台、电视台等,形成多媒体经营;四是并购其他行业,形成多元化经营。

(2)资产重组:这种重组模式一般出现在企业改制上市或者企业的兼并收购中,为了整合经营业务、优化资产结构、改善财务状况,达到企业上市的条件以及改善经营业绩,对企业非经营性资产进行剥离,与营利性资产进行置换,通过改革企业所有制关系,改善所有制结构,吸收社会资本,促进资本流动运转,从而改善企业的资本结构和财务结构。

(3)股份制改造:出版业实现股份制,可以在发行、印刷、供销企业这几块先行一步,出版社在国家控股的前提下也可以进行尝试。出版单位股份制的操作方式主要有三种:一是引入“金股份”制度;二是建立“职工持股制度”;三是结合集团发展定位,对集团所属企业按股份有限公司和有限责任公司进行改革;对部分资产、业务进行剥离重组,即出版社以国有存量资本为主体地位寻求规模发展不变,但在增量资本运营上,将通过设立股份制企业,进行增量资本的再运作、再分配。

(4)上市经营:上市是出版界的战略选择,要真正完善和整合我国的图书出版、发行体系对于我国这样一个出版大国来说,至少需要10家以上以图书为主业的上市公司。现阶段我国出版社可选择的上市途径主要有两种:① A股上市;② 境外上市;③借壳上市。

(5)合资合作经营:这是一种较低形态的资本经营方式,一般规模小,主要方法有:一是项目合资合作,二是机构合资合作;三是参股。

(6)债务重组:目前,出版企业引入债务重组的做法主要有贷款转变为投资、通过直接融资增资减债、债权转股权、破产免债、股份合作筹资等运作模式。

(7)其它的股权扩张的运作方式:一种方法是将各地区现存的出版总社改组为具有现代企业制度特征的企业集团,其控股公司可根据业务发展的需要将直属企业组建成集团公司,也可以发展独资、控股、参股企业。另一种方法是出版企业可以通过集团性合并、战略重组、集团性收购等实现资本扩张经营。

3 我国出版企业的上市方式和相关的案例

3.1 出版企业直接上市

出版集团将优质的经营性资产剥离出来,加以整合重组,注册成立具有独立法人资格的股份制公司,按照《证券法》和中国证监会的规定,从完成公司的股份制改造,上报审批,到发行股票最终上市,企业发行股票上市是一项十分复杂的系统工程,需要很长的周期。虽然相对而言投资少,风险小,融资量大,但是耗时费力,加之上市名额的限制以及政府的严密监管,使得上市的难度也很大。

案例1:辽宁出版集团国内发行新股上市(A股上市)。

2007年12月21日,辽宁出版传媒股份有限公司隆重亮相沪市,旗下四大类业务:出版、发行、物资销售、票据印刷业务等整体上市。显眼的是,与以往传媒出版企业的上市不同,辽宁出版并没有将制造产品的内容和采编部门剥离出来,而是实现了出版、发行、印刷为一体的整体上市,自此,我国出版传媒企业的上市终于告别了以往的“广告公司+发行+印刷厂”的模式,真正实现了内容与发行等业务的整体上市,因此,辽宁出版集团也被称作是名副其实的“出版第一股”。辽宁出版集团的首次公开发行(IPO)是国内众多出版集团上市活动的首例,同时作为中国第一家将编辑业务与经营业务合并打包上市的出版企业,涉及到对现有政策的突破,无疑具有标杆意义。

3.2买壳与借壳上市

与其他企业一样,出版企业直接上市过程繁琐漫长,于是一些出版集团按照市场经济规律和证券市场规则,采取通过收购上市公司股票,控股并重组上市公司的办法,快速进入证券市场,获得稳定的融资渠道。如新华传媒、安徽出版集团借壳上市,受政策监管力度较小。

案例2:新华传媒借壳“华联超市”实现上市。

新华发行集团推出了“股权收购+资产置换+股改”这一具有创新意义并能多方共赢的方案,通过资产重组与置换方式实现借壳上市。在借壳上市之前,新华发行集团用两年多时间完成了从国有独资到国有多元投资、到混合所有制、再到核心业务整体上市的改造。 作为内地上市的出版发行公司,新华传媒对解放报业集团资产进行收购,通过向解放报业集团和中润解放传媒定向增发的方式收购解放报业集团下属媒体经营性业务和中润解放传媒股权。把解放日报下属的一系列的报刊都装进去,股价发生了很大变化。新华传媒的股价变革也给国内即将借壳上市的新闻出版行业以很大的参考空间。

3.3 两种企业上市模式比较

(1)借壳上市的优点。

①上市成功有保证:随着现代企业制度的建立,国内大批企业纷纷寻求上市。而管理层对企业上市进行规模控制,每年新上市的股票很少,直接上市(IPO)有时因为受到政策还有市场等外在因素的制约,成功没有把握,而前期上市费用已付去不归;而借壳上市因操作上市过程不受外在因素的影响,上市成功是有保证的(只要找到好的壳公司即可),不需承销商的介入。出版企业也可以通过这种模式快速进入证券市场。

②迅速实现从证券市场直接融资的目的:相对于IPO而言,借壳上市可以绕过证监主管部门的一系列审查,从而缩短上市的时间成本,减少交易成本,交易迅速、确定、快速实现上市。从而实现企业快速融资的目的,出版企业通过买壳与借壳上市,就可以获得上市资格这个“壳”的无形资本,并注入资产,通过配股、增发新股等形式从证券市场筹集资金,实现发展自身业务的目的。

③有公司来控制上市定价与发行股票的价值,而并非由市场决定。允许在较后时间进行筹资,定价较为明确。

④保守商业秘密是传媒企业间接上市存在的一个重要原因。借壳上市的企业无需向社会公开自己企业的各项指标,在一定程度上可以增强企业的隐蔽性。

以上优势恰好是IPO方式所不具备的。

(2)买壳与借壳存在的隐患。

一般来说,买壳上市是企业在直接上市无望下的无奈选择。与直接上市相比,在融资规模和上市成本上,买壳上市都有明显的差距。近年来,买壳上市的成本总体上呈逐年上升趋势。1997年每起买壳上市案例的平均成本为6000万元,1998年上升为1亿元。

值得注意的是,虽然深沪股市已经有上百起买壳上市案例,但是成功率并不高。1996年和1997年的案例中,只有15%左右的壳公司在买壳上市后两年内都能保持净利润增长;有65%的企业只是在买壳后的当年内实现了收益增长,而且这种增长多是通过剥离不良资产、注入优质资产等关联交易形成的;另外有20%的壳公司则属于完全失败,买壳上市后的收益反而更加恶化。换言之,买壳上市的成功率只有15%左右。如果买壳上市失败,企业的前期投入不但成了流水,还背上了沉重的包袱。

此外,买壳还有两大后遗症:一是壳资源本身的资产处置和人员安排可能将耗费大量的精力,付出大量的成本;二是壳资源不干净,一般都有大量的负债。如果中国证监会对于“壳”公司业务的独立性、关联交易不认可,买了壳还可能在很长时间内都融不了资,要想甩掉包袱,还要付出额外的成本,可谓进退维艰。

参考文献

[1] 安民,刘军,W先生.上市:出版界的战略选择——关于资本市场何时向出版社开放的对话[J].出版广角,2001,(2).

[2] 贺剑锋.我国出版业资本运营的必要性及其模式选择[J].中国出版,2002,(3).

[3] 罗紫初,出版业资本运营中的若干问题.出版发行研究[J].2002,(12).

[4] 伍传平,张春瑾.新闻出版业资本运作及其效应分析[J].出版发行研究,2003,(3).