一个“稀有表演艺术家”的殒落

余 之

与童葆苓谈石挥

石挥,中国杰出的表演艺术家。他在中国现代话剧、电影史上多有建树,他的众多作品《文天祥》《秋海棠》(此两出均为话剧)《假凤虚凰》《我这一辈子》《天仙配》《鸡毛信》(此四部均为电影)等,曾一度轰动上海滩,石挥也被誉为“话剧皇帝”,这众多作品同样毫无疑问地进入了我国话剧与电影的史册。他,1915年生于天津,1957年跳黄浦江自尽。

童葆苓,著名京剧表演艺术家。1930年生,1954年与石挥结婚。石挥离世后,童葆苓于1961年嫁于著名戏剧理论家马彦祥。石挥与童葆苓三年的共同夫妻生活,在童葆苓的年轻记忆中留下了深刻的印象。童葆苓现居住纽约,日前来沪,本刊特约记者采访了她。现发表对她的访谈录,以纪念我国著名表演艺术家石挥逝世五十周年。

——编者

余:童先生,时间过得真快,我记得我与你第一次见面距今正好有二十年了。

童:是的。那一年程之还在世,我们好像是在程之家里见的面。

余:那一年你来上海是参加梅派京剧表演艺术汇演的。你跟程之说你想找一个人写写石挥。程之告诉你,我有一个朋友正在写,于是程之打电话把我找了去。我现在还保存着你在程之家里拍的照片呢。

童:那一年我六十还不到,比你现在还年轻呢。

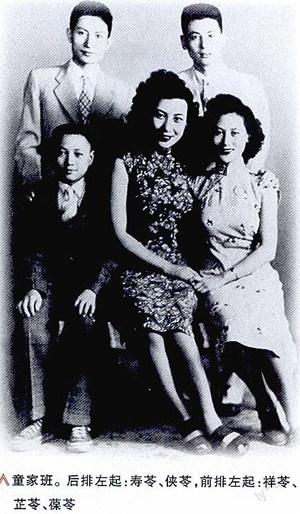

余:今年正好是石挥去世五十周年;也是中国话剧诞生一百周年。我受《新民周刊》编辑部之托,想通过你谈谈石挥。虽然你与石挥一共才过了三年的夫妻生活,而且这几年中你们还分居两地——北京、上海,但在石挥的生命中,你毕竟是他唯一的妻子,由你来谈他有着别人所不能具备的独特视角。同时我也想通过你来谈谈你和你的兄弟姐妹——你的姐姐童芷苓、你的弟弟童祥苓及“童家班”,你们一家对中国的京剧艺术也做出了很大的贡献。

童:石挥离开我们已五十年了,我们虽然才过了三年的夫妻生活,还分居两地,但他留给我的印象还是很深的。

余:你对石挥这个人的总体印象怎样?

童:他这个人平时性格开朗,很幽默,爱开玩笑,人也聪明,对待艺术很认真。

余:白沉在世的时候曾多次跟我说起石挥,因为他们俩同是上影厂“五花社”成员,很熟,石挥跟他说,在这个世界上有两种人最可爱,一个是母亲;一个是孩子。

童:他是很喜欢小孩的,我记得在拍电影《鸡毛信》的时候,他把电影中送鸡毛信的孩子蔡安安带到家里来玩,小孩玩得手很脏,我帮他洗。我是在他拍电影《母亲》时和他相识的,《母亲》是石挥自编自导的一部影片,在这部电影中要有一个会唱京戏的小护士小莲,我那时在李万春的“鸣春社”演出过《大英节烈》,石挥找到了李万春,李万春就把我推荐给了石挥,他就给了我这个小护士的角色,我们就这样认识了,没想到以后还成了夫妻。

余:你去石挥《母亲》剧组的时候才十八岁,我听说你那时还很小孩气的。我想正是这种天真的孩子气,石挥才把你看成是可爱的人吧。

童:我那时的确很孩子气,电影中要化妆,但我不说化妆,还是用唱戏时的俗语,我的口头语常说“到哪儿去‘扮呀?”因此,他们常常笑话我,还有大热天我吃汽水,咬着吸管的样子,他們也要学我,尤其是石挥,他见着我总是对我说:“你像个小孩子一样。”

余:你和石挥在年龄上相差十六岁,这在旧社会可算得上是两代人了,在那个时代是很讲究男女间的年龄差距的。

童:对这桩婚姻,起先我们家里是反对的。家里找我谈话,明确跟我讲不支持,但我对家人说,石挥已经等了我好多年了,我不能就这样甩了他。另外一点,我是学生出身,我当时对婚姻的看法是:资本家我看不起,国民党军官我也看不起,而石挥给我的印象却很好。那时候我家里条件好,佣人多,用不着我做饭,因此,我连饭也不会做,而石挥却很能做饭。

余:后来家里的态度转变了吧?

童:我坚持了,他们也没有办法,最后还是同意了。我们俩是在1951年订的婚,过了三年后才结婚。我记得当时我姐姐童芷苓还把红木大橱借给我结婚用。

余:当时石挥是很喜欢你的,我听电影界老一辈讲,你们经常一直起出去,吃饭、逛街、上公园。有时还把程之也拉上。我听程之生前对我讲过,因为怕别人风言风语,就将他也拉上,把他当成是挡箭牌。

童:我们的关系有了进一步的发展,石挥也就单独约我出去了。他喜欢吃涮羊肉,所以我们常去洪长兴。

余:我听说你们俩的婚礼是在北京举行的?

童:其实也不算什么婚礼,在欧美同学会请了一些朋友吃了一顿饭,后来在家里开了一个小型的舞会。我记得当时有王晓棠参加,聚会的朋友中有梅葆玖、李少春、裘盛戎等人,他们还灌我酒,我那时很大方,都一一喝了。

余:我看你给我的当年拍的照片,婚后你们在北京玩了很多地方。

童:西山、颐和园等,他还带了个相机,他这个相机还是从李少春那里借来的。你看这一张照片,我正坐在三轮上,他在后面叫我,我一回头,他就给我拍上了。他很喜欢这一张照片,后来一直挂在墙上。

余:婚后他回上海,你仍在北京?

童:我那时还穿军装呢,在总政京剧团。婚后,我们分居两地,不常在一起,所以我们也没孩子,但石挥一直跟我说,他很想要个孩子。

余:你们分居两地的事当年还给中宣部长周扬写过信?

童:是,我写过信给周扬。有一次文艺界开会,石挥也当着周扬的面说起我们俩分居的事。我们婚后不久我就出国访问演出,去了好几个国家:越南、埃及、叙利亚等,一出去就是八个月,回国的时候,我取道上海去看石挥,为了和我多相聚些日子,石挥就陪我一起回北京,可到了北京,又接到通知要我随周恩来总理去缅甸访问。那次在机场,周扬就当众问道:“谁是童葆苓?”在周扬的关心下我终于被调到上海,在上海京剧团,我们这才住在一起了。那时在淮海路找了一套公寓房子。

余:“反右”时期,石挥以前讲过的一些话都成了右派言论,比如他到戏剧学院讲“导演中心论”,他还说,如果让他像过去在“文华剧团”时那样,他一年可以捧红几个演员,还有他在当年的《解放日报》上写的杂文《东吴大将“假话”》,都成了他的右派言论。

童:京剧《甘露寺》里有一角色“贾化”(假话),丑角,倒元宝脸。他对我说,有些人领导面前一套,背后一套,喜欢报喜不报忧,向上级讲假话,他还打了个比方,说有的人拍领导马屁,那个人穿长衫,见着上级低头哈腰,长衫就前面显得长了,看到群众昂首挺胸,长衫就前面显得短了,很为形象。他还跟我说要写讽刺剧,讽刺一些不顾群众利益的官员,但他又表示这样的剧本很难写。

余:这是上一世纪50年代,向党员提意见说不定就被打成了右派。

童:石挥的自尊心很强,他跟我说,一个人如果打成了右派,那连蹬三轮的都不如,要被人看不起的。

那次从电影系统批判石挥的专题会回来,石挥连连对我说:“结棍!结棍!”就说了这一句,以后就一直闷闷不乐,不说话。

余:我想石挥既然把打成右派看成是比蹬三轮的都不如,那这样的批判会过后,他的内心已经萌生了轻生的念头。

童:那一天批判会过后,我也没意识到他会走绝路。那天下午,他开完会回来,我正好要出去,那天来了越南文化代表团,团里要我去接待,临走的时候我就跟他说,下午家里要新来个保姆,到时候你接待一下,他听说我要走,一下子就把我抱住,拼命地上下吻我,那种失态我后来想想,就是一种诀别的表示。自那个下午之后石挥就离家出走了,从此再也没有回来过。

余:后来他是上了去宁波的“民主三号”轮。巧得很,我过去有一位同事,他的父亲曾在“民主三号”轮上当过大副,他还拿出当年他与石挥他们摄制组拍《雾海夜航》时在“民主三号”轮上体验生活时的合影给我看。那天,他是准备跳黄浦江了结自己的一生,直至十七个月后才在南汇的海滩上发现了他那已经腐烂了的尸体。一个杰出的人才就这样被葬送了。戏剧大师黄佐临生前对石挥有过一句评价,说他是“稀有的表演艺术家”,还说有的演员是“眼高手低”,而他是“眼低手高”。上一世纪80年代初,中国电影回顾展曾在意大利举办,很多国际上的权威电影评论家在看了中国40年代的电影后都对石挥有过很高的评价,如法国著名电影评论家米特里说:“我参加了中国电影回顾展,发现了中国电影,也发现了石挥”;日本著名电影评论家佐滕忠男说:“作为一个导演,石挥是第一流的”。

童:石挥出走后,我身体一直不好,有一段时间神志有点失常,有时故地重游会突然昏厥过去,后来我就回北京家里去了,当时我的工资、退职金都没领就走了,房子也被收回去了,很孤单凄凉。以后的一年多时间里一直没有石挥的消息。

余:当时,你的家人也一定受到冲击的吧。

童:那当然。我姐姐童芷苓吃的苦最多,因为她的名气最响,名角。那时候,江青、张春桥他们要她改老旦,她们不懂就是乱来,我姐姐当年也名气响,也没理她们的茬,四人帮就说她是特务。张春桥就说“把童芷苓打成文化特务并不为过”,为此我的弟弟童祥苓也受到了牽连。

余:石挥是在22年后才获得正式平反的。我查过报纸,1979年3月2日,上海的各报都刊登了这样一条消息:《上影厂完成错划右派改正工作,吴永刚、吴茵等十四位右派得到改正》。其他十二位分别是:石挥、陈歌辛、项堃、白沉、陈天国、凌云、杨华、沈寂、房珊、郑礼华、纪雷、曹明。当年上影厂还开了一个平反大会,很多老电影工作者在平反会上痛哭失声。我看这个平反会对石挥来说也算是一个追悼会,可是没有石挥的一块尸骨。

童:现在回想起来这都像个梦。不过现在好了,政治开明多了,社会搞和谐,是应该这样。去年上海有关方面还给童芷苓开了纪念会,我在美国没能回来,我还写了文章、诗寄回来。

余:我告诉你一件事,天津的朋友告诉我,在石挥的家乡杨柳青,石家大院成了名人故居,成了新的旅游景点,而且政府出资给石挥造了一个墓。据说有关地方政府还准备搞石挥纪念馆。

童:呵,这是好事。什么时候去天津看看。现在国家各方面都开始走上正轨了,清明了,和谐,就是尊重知识分子,尊重各方面的劳动者。

余:你今年已是77岁高龄了,还参加京剧活动吗?

童:我在纽约常会参加华人团体票友会的活动,这些都是我在美国演出的照片,华人中爱好京剧的人不少,这是国粹,也是中华民族的传统文化。

余:国内、上海的形势都不错,你应该多回来住住。

童:是的,我在上海买了房子,我会经常回来,我很喜欢上海,喜欢上海的小吃,我们年轻的时候常去吃的,像小笼包、生煎馒头,过去和石挥一起也常去吃。过去的上海很有味道。前些天我经过南京路,梅龙镇,平安大戏院那一带,勾起我很多回忆,可惜平安大戏院没有了。