汉字圈和非汉字圈学生语音感知的差异及成因探析

安 然 张仕海

[摘要] 通过三种不同方式(问卷、访谈和教学观察)的调查,发现初级水平的汉字圈和非汉字圈学生在汉语语音感知上存在明显差异:非汉字圈学生听辨声调最难,而汉字圈学生最难的是听清声韵母的组合。我们从汉外语言对比和学习迁移的角度对其成因进行了分析,并对教学提出了相关建议。

[关键词] 汉字圈 非汉字圈 语音感知 听力教学

0.引言

世界上主要有四大文化圈,即基督教文化圈、佛教印度教文化圈、穆斯林文化圈和儒家文化圈。其中“儒家文化圈”亦叫 “汉字文化圈”,大体包括中国大陆、台湾、香港、澳门、朝鲜半岛、日本、越南及新加坡等国家和地区(冯天瑜,2004[1])。“非汉字文化圈”则是对另外三大文化圈的笼统称呼。“汉字文化圈”和“非汉字文化圈”常被简称为“汉字圈”和“非汉字圈”,每一圈内自然有其差异,但又都拥有共同一致的语言文化因素:前者共有“汉字”这一文化要素,后者共有“字母文字”这一要素。

两大文化圈的学生在汉语学习过程中存在诸多的差异,特别是在汉字学习上,这是对外汉语教学界不争的一个事实。听力的学习也不例外。迄今,在对汉字圈和非汉字圈学生听力教学的研究中,大多是针对具体国别的学生的研究,例如马燕华[2](1995,1996,1999)曾专门对日本、韩国、美国学生的听力障碍进行了调查研究,此外还有Chen[3](1997)对美国学生声调错误的研究,王又民[4](1998)对匈牙利学生声调标注的研究等。在学生的听力难点上,他们有所发现,并据此为听力教学和训练的针对性提供了可靠依据。但是,把汉字圈学生和非汉字圈学生分别作为一个整体,探求各自内部的一致性,然后把两者相比较,以揭示差异并寻求其成因,这种研究在学界很少有。我们认为针对差异提出不同的教学策略,对目前切实可行的汉字圈和非汉字圈分班教学具有很大的实践意义。

选此角度来研究,缘于听力教学过程中的实际发现。当发现他们在听力学习上,尤其是在语音感知上有差异时,我们便据此设计问卷,展开调查,然后从调查结果中进行分析,进一步抽样找学生访谈,并通过课堂观察来收集详细的数据、文字等资料,进行比较。

1.研究方法和研究过程简述

1.1 研究对象

我们的对象是两个汉语初级班学生。他们以前未学过汉语,是零起点的,我们主要据其所属国家的语言文化而将之分成了两个班A1、A2。A1班学生基本上是来自非汉字圈,如欧洲、非洲、西亚的国家,A2班学生基本上是来自汉字圈,如朝鲜、韩国、日本、越南等。汉语教师对他们自拼音教起,开设课型和使用教材都一样。听力课则是由同一个教师来上,每周课时量也都是四节。

1.2 研究方法及研究过程

1.2.1 问卷调查法。在他们学习两个月之后,即11月中下旬时,我们对其进行了一次问卷调查,通过统计分析得到了十分宝贵的数据。问卷设计主要参考桂诗春、宁春岩[5](2002)主编的《语言学方法论》一书并结合了汉语听力教学的实际情况。问卷由四个部分构成:一是学生个人情况,二是对听力课的态度及感受,三是关于听力训练,四是对听力课的意见。其中第一部分和第四部分主要是开放式问题,第二和第三部分全部是封闭式选择题。问卷使用了中英文两种语言形式,并排放在一起,方便学生对问题和选项的解读。具体情况见表1:

1.2.2 访谈法。为了深入探讨,我们又于12月初据问卷调查的结果分别随机抽样两个班的3个学生(基本情况见表2),进行半结构、开放式的(semi-structured, open-ended)面谈并录音,将其原封不动地转写成文字。这样,我们可以从深层面了解不同语言文化背景的学生的学习差异。在与A1班三个非汉字圈学生面谈时,使用的是英语,期间只有极少量的汉语句子;而在与A2班两个汉字圈学生和1个非汉字圈学生面谈时,则完全使用汉语。

(注:“语言生”是指只是学习汉语,没有申请读专业的学生;而“专业生”是指在学习一年汉语后将要学习专业的学生。)

1.2.3观察法。在四个月(2005年9月中旬~2006年1月中旬)的听力教学中,我们对这两个班的学生(后期特别注意面谈的学生)时时观察,做好笔记,以求看到学生在汉语听力训练上的整个进展过程。这种对整个过程客观的详细记录,能使我们看清问题的全貌,并避免了研究者可能将自己的主观想象融到数据中(Wood,1991[6])。这个笔记主要记录了他们的一些问题、意见、学习方法、出勤情况、课堂表现、考查考试成绩以及师生平时的交流互动等。

2.调查结果

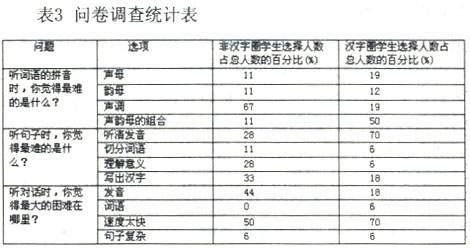

2.1 问卷调查的结果――语音感知的不同难点

2.1.1非汉字圈学生

听词语时,非汉字圈学生有67%觉得最难的是“声调”,认为声母、韵母、声韵母的组合最难的各占一成。看来,他们在声调上问题非常大,而声母、韵母没有什么问题。

听句子时,非汉字圈学生有28%觉得最难的是“听清发音”,28%认为是“理解意义”,33%认为是“写出汉字”,11%认为是“切分词语”。看来,他们有近三成的人辨音困难,从拼音到意义的快速联系存在很大问题,写出汉字也有较大问题。

听对话时,非汉字圈学生有44%觉得最大的困难是“发音”,50%觉得是“速度太快”。看来,他们在听清句子发音上有很大问题,同时速度也是听懂的巨大障碍。

由此可见(详见表3),非汉字圈学生在语音感知上有着一致性:词语的声母、韵母听辨问题不大,但辨别声调是突出的难点。此外,他们在进行音义的快速联系和听写汉字上有较大困难。

2.1.2 汉字圈学生

听词语时,汉字圈学生只有19%认为最难的是声调,但有81%的人认为是声母或韵母或声韵母的组合。看来,他们的问题在于声母和韵母及其组合,即单个音节内部辅音、元音的组合。

听句子时,汉字圈学生有70%认为最难的是“听清发音”,6%认为是“理解意义”,18%认为是“写出汉字”,6%认为是“切分词语”。看来,他们的问题是难以听清楚发音。但是在句义的理解和汉字的写出上没有多大问题,这可能是“因为听者可以通过其他相关知识对句子的意义作推断”,所以他们“虽然不是每个词都听清了,但是话语理解仍能顺利进行”(Michael Rost,2005[7])。

听对话时,汉字圈学生只有18%认为最大的困难是“发音”,却有70%认为是“速度太快”。看来,“速度太快”也是他们听懂的巨大障碍,听清发音次之。

由此可见(详见表3),汉字圈学生在语音感知上的共同之处是:声调不难,而声韵母的组合和听清发音是他们的最大难点。同时调查显示,音义的快速联系和汉字的书写对于他们来说不难,他们能较快地理解词语、句子和对话的意义。

总体而言,在语音感知方面,汉字圈学生和非汉字圈学生内部均有很大的一致性,而两者之间明显的差异主要体现在难点上。问卷调查反映的此种差异,将在访谈和观察中得到进一步证实。

2.2 访谈的结果

2.2.1 非汉字圈学生

被访谈的四个非汉字圈学生,都有想学好汉语的强烈愿望。1号学生是为了攻读我校博士专业学位。他信奉伊斯兰教。英语听说能力不错,但是因为只会认500个左右的单词而看不懂课本上的许多英文注释。其听力水平在班上属中下。2号学生是因为她将跟随博士学位课程学习,当然也因为她喜欢中国文化,并认为汉语在当今世界上十分重要。她的听力水平也属中下。3号学生是出于日常生活交际的需要,将在中国呆2-3年。她学习很努力,汉语进步很快,听力水平算最佳。4号学生学习十分努力,进步也很快,听力水平其在班上居中上。

对于语音感知难点:

1号学生说是“Pinyin tones and spell(拼音的声调和拼写)”,“The problem is to understand tones”(问题是弄懂声调)。访谈中,他说:I went out to buy something. When I asked them “zhe shi duoshao qian?”, they just told me “siba”. But you teach us “shi” not “si”, but people outside say “si”! Or sometime they say “ersi ba”, not “ershi ba”.(当我出去买东西时,我问他们“这是多少钱”,他们的回答是“siba”。你们教给我们的是“shi”不是“si”,可是校外的人说“si.”,或者说“ersi ba”不说“ershi ba”)由此可见,他能比较清楚地听辨平舌音和卷舌音,对这对难辨的辅音感知都很清晰。

2号学生说“Sometimes I dont identify the sound with pinyin(我常常不能听辨清楚拼音)”。同时,她也说到了“Tones is very difficult(声调非常难)”。她举例说:One day I went and told shushu“ni214hao214”, but he just said “ni51hao51”! (一天我去跟留学生宿舍值班室的叔叔说“ni214hao214”,他却说“ni51hao51”)在她听来,似乎中国人说的声调跟她不一样,还有她感觉到不同的中国人说同一个字时声调也是不同的。确实其声调问题很大。

3号学生这次没有谈及感知难点,只说到:If I preview 2 times, its ok for me.(如果听两遍磁带上的录音,我就懂了)但是在访谈前她曾对我们多次说过:tones 很难,汉字非常难。

4号学生说“我的困难是声调。意思懂,我不注意声调。我不写声调。”他能不注意声调而懂句子意思,这与“语言中的羡余特征”[8]有关,因为“汉语单字的声调偏误,在进入词或句子中时,往往并不一定影响交际”[8]。

可见,这四个非汉字圈学生在语音感知上的一致性就是声调是最大的难点。对此,学生的态度和策略有所不同:前三个学生很在乎,而后一个学生暂时跳过了它而追求对词句意义的把握。

2.2.2 汉字圈学生

5号学生是因为喜欢汉语和中国文化,也为了今后回国可以用汉语工作。她听力水平在班上属中上。6号学生是为了以后的本科专业学习。他学习很刻苦,进步很快,听力水平算是最好的了。

对于语音感知:

5号学生没有特别的难点。她只是认为“写汉字最难”。

6号学生觉得“(对话)说得比较快,我听不清楚”,“我不能够记下来”,并说“对我来说,记汉字没问题”,“声调,我觉得不难”,并告诉我他的母语中有6个声调。在听拼音时,他的难点是“声母”,“有时听不清楚,可能是比较快,慢慢说,能听懂”。

这两个汉字圈学生没有特别的听力难点,只是觉得听力材料语速有些快,这可能是因为他们的听力水平都很好。这次访谈找的汉字圈学生较少,他们在语音感知上的难点没能反映出来,不过可以从下面的观察记录中得到一定说明。

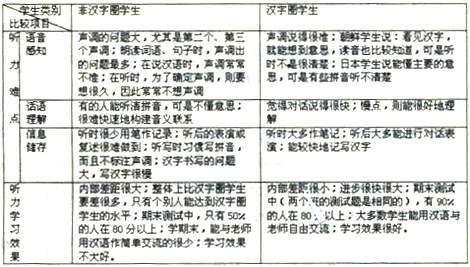

2.3 观察结果

四个月的听力教学观察,足足留下了一万多字的笔记。从中可以看到,两个不同文化圈学生的听力难点和不同学习效果。见表4。

表4 教学观察笔记

2.4 访谈、观察与问卷调查结果的一致性

多角度研究一个问题,应该说比单一地研究要全面、深刻、可靠得多。我们之所以以三种不同方式来找寻汉字圈和非汉字圈学生在语音感知上的差异,原因即在于此。

在最初的问卷调查后,我们发现:汉字圈和非汉字圈学生语音感知的差异主要体现为各自的难点不同。后来经过面谈和实际观察,其结果与问卷调查结果基本是一致的,这使我们更加坚信我们的发现是客观存在的。即:

非汉字圈学生听辨声调最难,尤其是阳平和上声,而汉字圈学生最难的是听清声母和韵母的组合,具体就是音节的内部构成。

3.对听力理解过程中语音感知差异成因的探析

杨惠元[9](1996)认为听力理解的本质是人们利用听觉器官对言语信号进行接收、解码的过程,王碧霞[10](1999)将之划分为语音感知、话语理解和信息储存三个阶段。汉字圈和非汉字圈学生在听力理解上的差异首先表现为语音感知的差异。

语音作为人类发出的具有一定意义的声音,有三大属性:物理属性、生理属性和社会属性。每个民族的语言对声音的物理属性中音高、音强以及音长的利用是不同的,在声音的发音方法和发音部位上往往是同异交杂,而且同样的声音在不同民族语言中的地位和意义也是不同的。例如,汉语有声调,就是对音高有很重要的利用,然而英语则没有,而是对音长、音强有很重要的利用。语音感知(sound perception),首先是听觉器官对语音物理属性(频度、强度、长度等)的感知,然后是大脑对其社会属性(语音的辨义属性)的感知,两者统一于对音位的感知。“一般说来,人们习惯于发自己语言中的音,而对自己语言中没有的音往往发音困难”[8],语音感知上亦如此。根据汉语语音的特点--重要的音位组合是音节,且单个音节的独立性强;重要的超音段音位是声调;节奏韵律感强,多为双音节词及双音节停顿模式,那么对汉语语音的感知和理解,最重要的便是要对这三者灵敏。由此,我们认为比较适合汉语特点的语音感知和训练方法有三:

第一,要多把音节作为整体来感知,少进行声、韵母的分别感知;第二,要多训练对声调的感知;第三,要多进行韵律感知,多训练对“音步” (冯胜利,1997[11])的感知。

我们的调查发现:在汉语语音感知上,汉字圈学生和非汉字圈学生各自的难点会很多,但各自内部均有一致性,而两者间最大的不同则表现在声调和音节上。建立了对比分析理论的语言学家Lado[12](1957)说:“学生学习外语时,常常会感到目的语中有些语言项目很容易掌握,而有些却极难把握。那些跟母语很接近的项目,学起来就容易,那些跟母语迥然不同的,学起来就困难。”这实际上是外语学习中迁移作用的表现和结果。把汉字圈和非汉字圈学生的母语与汉语相比较,并认识到各自的正负迁移,便可解释他们在语音感知上出现的差异。

3.1对声调感知难易差异的解释

在语音上,汉语的一个独特之处是有声调。汉语的声调利用了声音的高低起到了重要的辨义作用。同样一个音节,声调不同则意义大不相同。据对比分析的理论,若学生的母语里也有声调,那么汉语的声调学习对其来说一般不会很难;如果没有,那难度自然会比较大。

非汉字圈学生的母语中没有声调,没法产生正迁移,而且其母语中的语调往往起到负迁移的作用,因而声调成为他们的难点,出现很多偏误,说、听、辨都非常吃力,正如在与4号学生面谈时,他说到“声调比较难,因为在我的国家,没有声调”。另外,我们在与1号学生的平时交谈中,他曾表示:每个拼音都要注意声调,那样说起一句话来非常难受。肖莉[13](2005)曾对墨西哥学生汉语拼音习得的难点进行了分析,发现“有将近50%的学生在语音阶段之后,声调仍然比较混乱,并不是发不出来,而是一到句子里就乱套”。看来非汉字圈学生学习声调的问题不仅在于发单个字、单个词的声调,更难的在于整个句子中所有字词的声调所构成的声调串。

非汉字圈学生总体上认为声调难,并进一步表示第二个(即阳平)和第三个(即上声)最难。这与余蔼芹先生[14](1986)提出的外国人学习汉语声调的难度顺序是一致的:阴平最容易掌握,其次是去声和阳平,上声最难。我们觉得这是可以从理论上得到解释的。声调是调值和调型的合一,阴平是高平调55,去声是全降调51,而阳平是中升调35,上声是降升调(曲折调中的一种)214。从调值来看,前两个都好把握,而后两个里面的2、3、4是很难使学生把握的;从调型来看,平调易感知,单纯的降或升调次之,曲折调最难。汉语声调的调值并不是绝对的,它是一个相对概念,要学生达到完全一致往往是很难的,但是对调型的掌握是十分重要的,因为这四个声调的调型是完全相异的,所以若能强调从调型上感知它们,应该是个不错的听辨技巧。

汉字圈学生中,越南学生的母语不仅有声调,还比普通话的声调数量多两个,所以其母语的声调对学习汉语的声调有正迁移作用,“声调不难”;朝、韩学生以及日本学生的母语中虽没有声调,可是因为他们国家受中国传统文化(儒家思想等)的极大影响,其早期曾把汉语汉字作为官方语言文字,后来本国文字的创制也大受汉语汉字的影响,所以声调不是最难的,他们学起声调来比越南学生要慢,但是比非汉字圈学生要快。

3.2 对声韵组合的音节感知难易差异的解释

在语音上,汉语还有一个独特之处是音节独立性强。汉语的音节结构单纯,而且音节数量少。构造模式是前声后韵,若不计声调和儿化音,声韵相拼的音节数总共只有400来个。在拼读上,“汉语中元、辅音本身不明显,最清晰的单位是音节”[15],以致形成了这样两条特点“一条是音节内部的凝聚乃至超浓缩力,一条是音节间的同样明显的离散力”[15]。这就是说,汉语语音中,单个音节内的声、韵母组合非常紧密,而音节与音节之间的界限是很清晰的。这样,感知起来,往往是单个音节很清晰,可是音节内部构成要素却不清晰。

此外,汉语语音的第三个独特之处是音步(foot)以双音节为主。汉语中也有单音节音步和三音节音步,但是他们不是主要的,而且可以看作是双音节音步的变体(冯胜利,1997[11])。汉语的节奏是以音步为基础的,常常以双音节音步的形式来停顿,正如曹剑芬[16](1998)实验研究后的发现“普通话的基本节奏单元以双音节和三音节组块为主”。这个特点与上面一个密切相关,两者一起形成了汉语句子中的双音节、三音节停顿模式,从而在语音感知上,节奏韵律感极强。

潘文国[15](2004)从音韵特点及与语义的结合出发,把世界的语言分成三个类型:音素语、音节语和音形义一体语。第一种的代表是各种传统拼音文字语言,其特点是音素和拼合过程明晰,但音节间模糊;第二类的代表是日语,其特点是音节内结合非常紧密,但音节间清晰,越南语应该属于这一类,还有朝鲜语;第三类在第二类的基础上在加上一音节一义的特点,也可以看作是音节语,只有汉语是这样。可见第一类的“音节是内松外紧”与汉语的差别很大,而第二类与汉语则有很大的共同之处:“音节是外松内紧”。

非汉字圈学生的母语大都是“音素语”,音节内的元、辅音一般很清晰,音节的数量比汉语也要多得多。拿英语来说,它的音节有明显的拼合过程,加之它的辅音、元音既可在音节前,又可在音节后,结果造成了音节间乃至单词间界限不清;它的音节总数有一万左右。这样,汉语声韵组合而成的音节对于他们来说,内部的构成要素,他们比较容易听辨清楚,在读时经常出现明显的拼合痕迹。而作为整体的音节,他们发音和听辨会不大习惯,但在难度上都比不上声调,所以他们中有近七成的认为最难的是声调,而不是声、韵母及其组合。正如徐子亮[17](2000)所说“对于习惯拼音文字的西方人来说,学习汉语拼音方案,那是最轻易不过的了,往往一周左右就能掌握。难的是附在声韵之上的字调,没有几个月的时间的训练,是很难把握好的,有的学生读了二三年,也还会带有一些洋腔洋调的味道”。

涩谷周二[18](2005)曾利用问卷调查了日本留学生心目中汉语学习的难点和重点,发现大多数日本学生在汉语学习中把语音(尤其是发音)作为学习难点。王秀珍[19](1996)曾对韩国学生的语音难点和偏误进行了分析,发现经过了数千年演化形成的特有的、跟现代汉字迥异的读音——吏读音(汉字读音)对韩国人学习汉语拼音常常产生负迁移。我们的调查显示:对于汉字圈学生来说,有一半的人认为听清汉语音节内的声、韵母最难。这些都表明他们在发、听汉语的声韵母上确实有很大问题。朝鲜语和汉语在音节的大体结构上有某种程度的相似性:汉语拼音由“声母+韵母”两部分组成,声母一般由辅音充当,韵母主要由元音或元音与一部分辅音组合构成,而朝鲜语由“子音(即辅音)+母音(即元音)+子音”组成;此外,两者都是音节语,所以朝、韩学生很习惯汉语拼音声韵相拼的规则,对整个音节敏感而对音节内的声韵母不够敏感。日本的文字现在是拼音文字中的音节文字,在发音上是把音节作为整体来发的,从而对单个音节感知强而对音节内的元、辅音感知弱。越南语现在虽然是拼音文字,“但从其发音机理来说,应该属于音节语”[15]。因此,朝、韩、日、越学生在语音感知上比较习惯于音节的整体性而不敏于音节内部的分析,这应该与他们母语的音节特点和汉语的音节特点比较一致有关。虽对音节内部声韵的听辨不清楚,但他们在声音的意义解码上比较顺畅,这应该与他们在听的时候更多地专注于音节作为一个整体与意义的联系而比较忽略音节内部具体的声母和韵母的组合有关。汉字圈学生这种语音感知方法是与我们中国人听汉语比较相似的,因为我们在听母语时对音节内的声韵母是不大注意的,而注意的是整个音节及其与意义的快速联系。

4.结语

通过问卷、访谈和教学观察三种方式对汉字圈和非汉字圈留学生听力训练过程进行调查,发现了他们在语音感知难点上存在很大差异:非汉字圈学生听辨声调最难,而汉字圈学生难的是听清音节内部的声韵母。我们从两大文化圈学生母语与汉语对比的角度和学习迁移的角度对此进行了探析,认为主要是由于各自母语的共同特点与汉语的不同以及学习中的不同迁移:汉字文化圈的语言要么有声调,要么受汉语言的巨大影响,而且与汉语一样是“音节外松内紧”,故正迁移使得他们感知声调不难,负迁移使得其感知音节内的声韵母很难;非汉字文化圈的语言大都没有声调,但是音节复杂,是“内松外紧”,非常不同于汉语,故正迁移使得他们感知音节及其内部声韵母不难,负迁移使得其感知声调很难。

最后值得一提的是:我们把两个文化圈的学生听力成绩进行了对比,看到汉字圈学生明显好于非汉字圈学生。究其原因,我们觉得除了学生努力程度不同外,我们也认为这与他们的母语、文字与汉语言文字的亲近程度不无干系:汉字圈学生的母语特点使得其比非汉字圈学生有着更为有利的学习汉语的客观条件。从他们的比较来看,汉字圈学生的感知方式比较适合汉语的特点,比较接近中国人的感知方式,进步也就要快些。因此,我们建议:在对来华留学生进行初级听力的教学中,对非汉字圈学生要加强声调感知,加强对音节的整体感知以及对韵律节奏的感知教学,而对汉字圈学生要鼓励其整体感知音节的优势,不要或尽量少强调音节内部的构成和声、韵母的单独听辨。具体的做法可以如下:一、多进行一些声调串的听辨练习,少以单音节的形式,多将之体现在简单的句子中;二、减少单独的声韵母的听辨训练,而把音节作为整体与意义结合起来进行听力理解训练;三、强调多听双音节词语,进行句子的节奏、词语间停顿的感知训练等。

注:* 本文是华南理工大学人文社科重点项目“教与学的差异与策略:针对汉字圈与非汉字圈学生”(项目号为G10N7040890)的研究成果之一。

参考文献:

[1] 冯天瑜.“汉字文化圈”刍议[J].吉首大学学报(社会科学版), 2004,(2)

[2] 马燕华.初级汉语水平日本留学生的听力障碍[J].北京师范大学学报,1995,(6)

中级汉语水平美国留学生的听力障碍[A].中国对外汉语教学学会第五次学术讨论会论文选[C].北京:北京语言学院出版社,1996

中级汉语水平日韩留学生汉语语音听辨范畴的异同[J].北京师范大学学报, 1999(6)

[3] Chen, Qinghai[美]. Toward a sequential approach for tonal error analysis[J].JCLTA,1997

[4] 王又民.匈牙利学生汉语双音词声调标注量化分析[J].世界汉语教学, 1998,(2)

[5] 桂诗春,宁春岩.语言学方法论[M].北京:外语教学与研究出版社,2002

[6] Wood P[英]. Inside schools: ethnography in educational research[M].London: Routledge and Kegan Paul, 1991

[7] Michael Rost[英]. Teaching and Researching Listening[M].北京:外语教学与研究出版社, 2005

[8] 赵金铭. 从一些声调语言说到汉语声调[A].语音研究与对外汉语教学[C].北京:北京语言文化大学出版社,1998

[9] 杨惠元.汉语听力说话教学法[M].北京:北京语言文化大学出版社,1996

[10] 王碧霞.论听力理解的阶段性划分与启发——谈第二语言的听力课教学[A].语言文化教学研究集刊·第三辑[C].北京:华语教学出版社,1999

[11] 冯胜利.汉语的韵律、词法与句法[M].北京:北京大学出版社, 1997

[12] Lado R[美]. Linguistics Across Culture[M].An Arbor: University of Michigan Press, 1957

[13] 肖莉.墨西哥学生汉语拼音习得的难点分析[J].语言文字应用,2005年9月

[14] 余蔼芹.声调教法的商榷[A].第一界国际汉语教学讨论会论文选[C].北京:北京语言学院出版社,1988

[15] 潘文国.汉英语对比纲要[M].北京:北京语言大学出版社,2004

[16]曹剑芬.汉语普通话语音节奏的初步研究[A].语音研究报告[C].北京:中国社会科学院语言研究所,1998

[17]徐子亮.汉语作为外语教学的认知理论研究[M].北京:华语教学出版社,2000

[18] 涩谷周二[日].日本学生汉语学习难点和重点的调查报告[J].汉语学习, 2005 ,(1)

[19]王秀珍[韩].韩国人学汉语的语音难点和偏误分析[J].世界汉语教学, 1996,(4)

① 根据冯胜利的解释,“音步”是人类语言中最小的能够自由运用的韵律单位,它代表的是语言节律中最基本的角色,是最小的一个“轻重”片断。一般认为:汉语最基本的音步是两个音节,可以称为“标准音步”,同时也有少量的“变体”——单音步(又叫蜕化音步)和三音节音步(又叫超音步)。

(安 然 张仕海,华南理工大学国际教育学院)