二战中的“德军军马”

冷 洋

能称得上是“二战常青树”的坦克并不多。苏联的T-34坦克算得上是“大哥大”;英国的“马蒂尔达”步兵坦克也算上一个;德国的IV型中型坦克,也是当之无愧的。从生产数量和在战场上发挥的作用来看,IV型坦克虽然逊于T-34坦克,但远远胜于“马蒂尔达”坦克。IV型坦克是德国在二战中唯一保持连续生产的坦克,也有人称它为“二战期间德军的主力坦克”、“德军的军马”。让我们看一看IV型坦克的发展历程和结构特点吧!

磨刀励剑

1933年,希特勒上台,当上了德国总理,开始实行法西斯独裁统治,并把德国的国民经济纳入战争轨道。1936年3月,希特勒宣布废除《凡尔赛和约》。1936年7月,德国伙同意大利悍然出兵干涉西班牙内战。希特勒已经在霍霍磨刀,而这“磨刀”的重点就是发展强大的空军和装甲兵。

德国军方早在1931年到1932年,就把发展的重点放到轻型坦克上,先后研制出I型轻型坦克和Ⅱ型轻型坦克。不过,轻型坦克在火力和防护性上的不足,是显而易见的。于是,从1935年起,德国人把研制重点转向两种“战斗坦克”,一种是数量较多、装有高速炮的战斗坦克,它就是后来的Ⅲ型战斗坦克;另一种是能发射杀伤爆破弹的大口径炮的火力支援坦克,它就是本文所要讲的Ⅳ型中型坦克。为了掩人耳目,分别将这两种战车称为ZW和BW,意思是“小队长车”和“大队长车”。BW的研制代号为VK2001,参与研制的公司有:莱茵金属公司和克虏伯公司,后来MAN公司也参加进来。最终,陆军兵器局于19361RC-4月3日选定了克虏伯公司的方案,定名为Pz.KpfzⅣ型坦克,简称为TⅣ型坦克或Ⅳ型坦克。1937年10月,Ⅳ型坦克正式开始生产。到1945年5月德国投降时为止,共生产了8 519辆,成为二战中德国唯一一种保持连续生产的坦克。Ⅳ型坦克共有10种型号。Ⅳ型坦克,除装备德军外,还提供给意大利、西班牙、土耳其军队使用。二战后,叙利亚军队还使用:过Ⅳ型坦克,一直用到1967年第三次中东战争,服役期长达40年。

闪击先锋

1939年9月1日,德军悍然入侵波第二次世界大战爆发。这是德军第一次将“闪击战”用于战争实践的标志。在闪击波兰的一个月的战斗中,德军共出动了2 800辆坦克,其中主要是I型和Ⅱ型轻型坦克,另有少量的Ⅲ型坦克和Ⅳ型坦克。在强大装甲兵团和空军的打击下,波兰军队尽管十分英勇,但很快败下阵来。Ⅲ型坦克和Ⅳ型坦克在战争中初露锋芒,成为响当当的“闪击先锋”。

有资料称,闪击波兰时,德军出动了211辆ⅣA、B、C型坦克。这等于说德军将当时生产出来的所有Ⅳ型坦克倾巢出动。战斗中,德军共损失了19辆Ⅳ型坦克,和作为主力的I型和Ⅱ型坦克相比,Ⅳ型坦克的损失率是最低的。这充分显示了Ⅳ型坦克防护性较好的巨大优势。

在随后的闪击西欧和入侵苏联的“巴巴罗萨”计划作战中,Ⅳ型坦克逐渐成为主力坦克,发挥出强大的突击威力。

性能特点

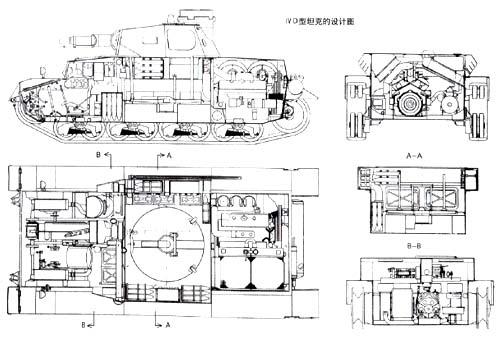

由于Ⅳ型坦克型号繁杂,各型Ⅳ型坦克之间性能上有若干差异。其战斗全重为18.4~25吨,因型号而异。乘员为5人:车长、炮长、驾驶员、装填手、无线电员兼机枪手。A型的车长5.6米,车宽2.9米,车高2.65米。从总体布置上看,前部为驾驶舱和传动装置舱,驾驶员居左,无线电员兼机枪手居右,他们有各自的舱门。中部为战斗室,装75毫米火炮,车长席位于炮塔后部中央,炮长位于火炮左侧,装填手位于火炮右侧。炮塔侧面开有多个小舱门,便于补充弹药和乘员用手枪向外射击,但对炮塔的防护性有较大削弱。车体后部为动力舱,发动机的动力通过一根很长的传动轴传递到车体前部的变速箱。主动轮在前,诱导轮在后。

主要武器为1门75毫米火炮,但各型间的火炮身管长度却有差异,A-F型为24倍口径的KwK37型火炮,F2型和部分G型为43倍口径的KwK40型火炮,G、H、J型为48倍口径的KwK40型火炮。身管力口长的目的,主要是从支援步兵作战和打坦克转变到反坦克作战为主。KwK37型火炮为立式炮闩,电击发装置,火炮的高低射界为—10一十20度,弹种包括:榴弹(65%)、穿甲弹(25%)和发烟弹(10%)。弹药基数:A型,122发;B~F型,80~87发。穿甲弹在2000米的射击距离上仅能击穿30毫米厚的钢装甲,威力明显不足。KwK40型43倍口径的火炮,穿甲威力提高到98毫米(1000米距离)和63毫.米(2000米距离)。KwK40型48倍口径的火炮,更进一步提高到106毫米(1000米距離)和64毫米(2000米距离)。由于炮弹的重量较轻,远距离上的速度下降快,威力大减,因此,Ⅳ型坦克多用于近距离上攻击对方坦克。

瞄准装置为望远镜式,倍率2.5倍,视场24度。

辅助武器为2挺7.92毫米机枪,1挺为并列机枪,1挺为前机枪。前机枪安装在球形机枪座上,有—10~+20度的高低射界。弹药基数为2500~3150发,因型号而异。

动力装置几经变化。A型为V型12缸水冷汽油机,最大功率230马力。B型为A型的功率提高型,最大功率增大到265马力。C型从第41辆开始,采用改进了点火装置的HLl20TRM型汽油机,最大功率提高到300马力,这种动力装置一直用到J型。变速箱为定轴式机械变速箱,有6个前进档和1个倒档。

悬挂装置为平衡悬挂式,每侧8个负重轮中,每两个为一组,连接到钢板弹簧上。主动轮在前,诱导轮在后。诱导轮处有履带张紧度自动调节装置。每侧履带上部有4个托带轮。履带为高锰钢铸造件,每侧有99块履带板。坦克的最大速度为40千米/小时,最大行程为200千米。

车体和炮塔为钢装甲焊接式结构。各型Ⅳ型坦克的装甲是不断加厚的。以产量最高的H型为例,车体前装甲厚度达到了80毫米,侧面为30毫米,后部为20毫米;炮塔的正面为50毫米,侧面和后部为30毫米,顶部为10毫米。H型和J型更在履带两侧加装了侧裙板,炮塔侧后部加装了护板,使防护性能更加提高。

型号众多

Ⅳ型坦克的型号十分繁杂,7年多的时间里,先后生产出A~J型共10种型号的Ⅳ型坦克。这充分反映出战时的特点,一旦在战争中发现坦克设计和制造上的不足或缺陷,便立即加以改进。而这在平时是不可想象的。下面分别介绍从A型到J型的各型坦克的特点。

IVA型坦克 是Ⅳ型坦克的基本型,战斗全重为18.4吨,发动机的功率为230马力,从1937年10月到1938年

3月,共生产了35辆,参加了对波兰和法国的“闪击战”。主要装甲厚度仅15毫米,装甲较薄。其实,即使是A型,不同月份生产的坦克,也有细微差别,如弹药数量不同,车体正面装甲厚度不同,有无高射柳。枪架等,在此不再赘述。

1VB型坦克主要改进是在主要部位加厚了装甲,达到了30毫米,因而使战斗全重增加到18.8吨。发动机的功率增大到265馬力。车体形状也有若干变化。1938年4月至9月间共生产了42辆。ⅣB型坦克参加了对波兰和法国的作战。

IVC型坦克由B型改进而成,主要改进是防盾开口的形状变化,增加了并列机枪的装甲支架套(焊在防盾上),有的在车体后部装上了烟幕弹发射器等,1938年9月到1939年8月间共生产了134辆,参加了对波兰和法国的战斗。

IVD型坦克1939年10月至1941年3月间,共生产了229辆。车体和炮塔的侧面和后面的装甲加厚,使战斗全重增加到20吨。车体正面的装甲板改为表面硬化的装甲钢板。在第1、第3、第5、第7和第8负重轮处加装阻尼器。为了执行进攻英国的“海狮”计划,1940年七八月份,还将48辆ⅣD型坦克改装成潜水坦克。由于“海狮”计划未能实施,这批潜水坦克仅在布格河作战中使用过,后来又改为普通坦克。

IVE型坦克1940年9月至1941年4月间共生产了223辆。根据波兰战争中的教训,在车体正面又加装了30毫米厚的附加装甲板,使战斗全重达到了21吨。炮塔后部增加了外部储物舱。

IVF型和F2型坦克从1941年4月到1942年2月,共生产了462辆。主要改进是加厚了装甲,主要部位的装甲厚度达到了50毫米,使战斗全重达到了22.3吨。另一个重大的改进是,增加了负重轮和履带的宽度。F2型是在F型的基础上,换装了43倍口径的75毫米火炮,提高了火炮的威力,战斗全重增加到23吨。总生产量为175辆。

IVG型坦克从1942年5月到1943年6月,共生产了1 687辆。IVG型坦克的出现,主要是为了对付“T-34冲击”,将火炮身管长从24倍增大到43倍,进而增长到48倍,提高反坦克作战的能力。炮塔根部和车体的形状也有相应变化。后期生产的还加装了侧裙板。

关于IVG型坦克,文献上有两种说法。一种说法是有F2型和G型之分;另一种说法是F2型为G型的初期生产型。本文采用前一种说法。装43倍口径的火炮的炮口制退器为单气室型,48倍口径的为双气室型。

IVH型坦克IVH型坦克,是IV型坦克中生产数量最多的一种,总生产量达到3 774辆。由于增强了防护性,战斗全重增加到25吨,最大装甲厚度达到了80毫米。宽大的侧裙板和炮塔后部加装护板,使得Ⅳ型坦克的薄弱部位的防护性得到加强。有的H型还在车体首上装甲处加装了附加装甲。48倍口径的75毫米火炮,使它具有与盟军的中型坦克相抗衡的能力。在诺曼底抗登陆战役中,有大量的IVH型坦克投入战斗。当然,在盟军强大的装甲力量和空军的打击下,这些IVH型坦克也没成什么气候。

IVJ型坦克IVJ型坦克,是IV型坦克中最后一种车型。从1944年6月到1945年3月,共生产了1758辆。它是在H型的基础上经小的改进而成。主要变化为卸下了炮塔旋转电机,取消了车体后部的辅助发动机及相应的排气管,换装了200升的燃油箱。由于燃油箱的容量增加,坦克的最大行程从210千米增大到320千米。单从外观上看,J型坦克和H型坦克没有明显的差异。

作战使用

IV型中型坦克,从波兰战役到德国投降,“几乎参加了德军的每一次战斗”,获得了“德军的军马”的美称。在这里,我们把德军在主要战役中投入的Ⅳ型坦克的数量和损失的数量,列表说明。不难看出,即使是战争的后期,德军在战役中投入的IV型坦克也多在千辆以上。从其投入的规模和损失的数量看,IV型坦克是无愧于“德军军马”的誉称的。

评价

从德国IV型坦克的综合性能来看,从其生产数量、连续生产年份、改装的潜力和在战场上发挥的作用来看,无疑,它是一种优秀的主力坦克。在世界战车发展史上占有应有的地位。从其实际表现来看,IVH/J型坦克也具有同T-34坦克和M4“谢尔曼”等中型坦克相抗衡的能力。但是,它最初毕竟是20世纪30年代的产品,发展到最后,其战斗全重也只有25吨的样子,防护性上的先天不足,在二战的中后期已经凸现。如果一对一地和T-34坦克或“谢尔曼”坦克较量的话,IV型坦克明显处于下风。这一点成为德国军方后来研制“黑豹”战斗坦克的契机。整个二战期间,德国共生产出5 508辆“黑豹”坦克,远远低于IV型坦克。全面来看,论二战中发挥的作用,IV型坦克要优于“黑豹”坦克;但是,论“知名度”,“黑豹”坦克则要远远高于IV型坦克。这一奇怪的现象,也许和多年来的“舆论导向”有关。