巴尔干之鹰

毕晓普

战争经验的总结

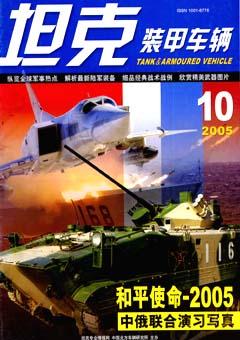

克罗地亚的建军基础来源于南斯拉夫时代的当地国民卫队,这种带有铁托时代烙印的武装力量格局本意是为了抵抗苏联可能发动的大规模入侵,试图达到“全民皆兵,人自为战”的效果,其最柳心的特征是每个地方都具有保持长期独立作战的能力。这一点也影响到克罗地亚现在的国防安全观,即尽可能实现本国自给自足的完整国防工业体系,这也是独立仅十余年的克罗地亚积极向国内外市场推出大量构造新颖但技术档次略显稚嫩的武器的原因,这些武器中火炮类产品占了大多数,本文所介绍的“秃鹰”多管火箭炮便是它们中的佼佼者(见题图,车头的“秃鹰”(Kondor)绰号非常醒目,其右侧则绘制着克罗地亚陆军“雷暴”近卫旅的标志)。

克罗地亚军队对火箭炮的喜爱源自对战争经验的总结,1991年刚独立时在遭重兵围困的奥西耶克镇上,少量克罗地亚国民卫队就是依靠几门缴获来的M-85“管风琴”火箭炮挡住了塞尔维亚军队的进攻;而在1995年5月旨在收复“克拉伊纳塞族区”的“95之春行动”中,克罗地亚政府军更是大规模动用火箭炮来摧毁塞族武装的物質及心理防线,当时的克罗地亚陆军参谋长、阿尔巴尼亚族人切库将军后来回忆说,从行动发起的当天凌晨5时30分开始,克军分三个方向对位于克境内西斯拉沃尼亚、武克瓦尔、克宁地区的塞族武装目标实施了长达3个小时的炮火准备,当克军机械化部队沿着贝尔格莱德—萨格勒布高速公路推进时,几乎没有遇到什么像样的抵抗……。

随着战争的结束,克军也开始考虑将队伍原来参差不齐的“万国牌”装备替换掉,走上正规化发展的道路,井为今后加入北约军事体系做好准备。2001年,克罗地亚国防部采购部门委托下属的军事装备技术研究所(METRS)开发一种中型多管轮式自行火箭炮,担负未来旅一级的战区火力支援任务,压制和歼灭有生力量,摧毁装甲目标、炮兵连队,打击突击正面之敌前沿机场、高级指挥所及后勤仓库等。技术性能要求尽可能运用成熟技术和部件,降低制造成本,研制重点放在射程、命中精度与快速反应方面。很快,该研究所拿出了127毫米32管和122毫米40管两套火箭炮方案,经过国防部和基层部队的考评后,最后决定采用122毫米40管火箭炮方案。此后,研制工作进入工程制造阶段,经过激烈竞标,克罗地亚阿格拉姆特种金属工业公司与罗马尼亚ROMARM公司组成的联盟胜出,它们共同在萨格勒布设立项目部,并于2003年冬拿出首辆样炮。首辆样炮采用的是捷克莱特纳尼航空工厂生产的老式布拉格-V3S轮式(6×6)装甲车底盘,由于野外测试时曾发生车体剧烈抖动的情况,罗马尼亚IROMARM公司将其更换为DFAEG 66轮式(6×6)越野卡车底盘,试验证明系统较为匹配,2004年初该火箭炮通过克罗地亚政府的测试。

2004年6月,阿格拉姆公司与ROMARM公司在萨格勒布完成新火箭炮生产线的前期准备工作,罗方提供的首批45辆DFAEG 66底盘也全部到位,到年底时共生产了128辆火箭炮,主要装备守卫在首都萨格勒布、港口里耶卡和靠近塞尔维亚的西斯拉沃尼亚地区的几个陆军精锐近卫旅,克罗地亚官兵非常喜欢这种武器,称它为“秃鹰”,于是该炮的绰号不胫而走,成为一款响誉全军的优良武器。

底盘设计

在现场,“雷暴”近卫旅军官向笔者简要介绍了“秃鹰”火箭炮的基本情况。“秃鹰”火箭炮未装弹时的重量为19吨,40发火箭弹满载时重量为22.5吨,车体宽度为2.60米(行军状态)/2.92米(战斗状态),系统高度为3.13米(行军状态)/4.48米(最大射角)。最大行程为900千米,每100千米的公路油耗量为40升。它采用的DFAEG 66轮式(6×6)卡车底盘以良好的越野机动性而闻名东欧,与捷克太托拉公司著名的T-815卡车相比也毫不逊色。笔者看到,车上驾驶室内装有轮胎中央充放气系统,驾驶员不离开驾驶室就可以根据地面情况调节轮胎气压。自行火箭炮前4轮为转向轮,实现了助力转向。射击时,底盘依靠车体中部两个液压操纵放下的驻锄来稳定。克罗地亚军官说,如果需要,还可在车体前安装液压操纵的L-521 7推土铲。推土铲由驾驶员操作,可用来准备发射阵地或克服战场障碍。车体前方还可以安装钢缆长85米、牵引力22吨的绞盘。

DFAEG 66卡车底盘采用了不等宽、变截面、边梁式鱼肚型结构车架,这样设计的好处是在减轻重量、缩小体积的同时,大大提高了车架的抗弯强度、扭转弹性和承受非对称循环交变冲击截荷的能力,使炮车在恶劣环境下的工作和生存能力得到大大提高,尤其是在战时条件下的后勤运输保障方面更加得心应手。而DFAEG 66卡车底盘的驱动桥为整体式带轮边减速器的双级减速车桥,最大一级减速和车轮驱动力矩是通过轮边行星齿轮减速器实现的,因此大大降低了传动系零部件所承受的交变载荷的冲击程度,有效地延长了使用寿命,增大了车底距地高,提高了车辆通过性,并可充分满足车辆要求的越障高、越壕宽等越野性能的要求。据引领参观的军官介绍说,“秃鹰”火箭炮曾参加过多次长途演习,实践证明,它能轻松克服克罗地亚全境和中南欧70%以上的地形,尤其是与克军仍在使用的苏制BM-21“冰雹”火箭炮相比,操作“秃鹰”火箭炮的感觉就如同“从开‘切塔(当地普及型小轿车)到开‘奔驰!”

笔者特意钻进驾驶室里面看了看,可能是出于节省费用的考虑,该火箭炮系统采用半封闭式装甲驾驶室,里面安装了1个辅助动力装置井可容纳3名乘员,辅助动力装置使火箭炮在主发动机关闭的情况下仍可以运动。听军官介绍说,车上未装三防装置,不过可根据需要随时加装,听他的口气,在巴尔干乃至欧洲—地中海地区使用大规模杀伤性武器几乎是“天方夜谭”,但里面人性化的设施却“一个都不少”,从车载空调到暖气装置应有尽有。

“秃鹰”火箭炮由1台德国道依茨公司的1015系列涡轮增压柴油机驱动,转速为2 300转/分钟时输出最大功率达到400马力,符合欧‖排放标准,具有良好的动力特性和环境适应性,温度适应范围为-40~50摄氏度。与发动机匹配的是美国伊顿公司TR11710B的十档变速器,使DFAEG 6S卡车底盘具有了速比覆盖范围大、传动效率高的动力传输系统,可使火箭炮获得充足的功率,提高了对附加载荷的适应能力,使其具有较高加速能力,井使车辆在爬坡能力和越野性能上得到显著提高。

火箭炮系统

紧挨驾驶室之后的是一组40管122毫米火箭发射架,40支火箭发射管以每排10支、上下4排组合在一起,设置在以底盘承载的旋转架上,操作灵活并且

能够克服火箭弹发射离架时产生的水平力、垂直力以及扭力距所造成的影响,缩小了火箭弹的散布面,另外每根发射管都具有螺旋膛线,使火箭弹离架飞行时慢速旋转,提高了射击精度。火箭炮方向射界为60度,高低射界为0~60度,在40管发射架左侧装有一套PV-M1周视瞄准具,发射架高低机和方向机是电动的,在紧急情况下也可手动操作。与国际市场上常见的斯洛伐克RM-70/85火箭炮相比,它没有可供快速再装填的40发备用火箭弹,笔者以为,这对火力持续压制显然是不利的。“秃鹰”火箭炮通常在发射后要立即转移,然后从弹药补给车上获得供弹补给。该火箭炮行军战斗转换时间为2.5分钟,战斗行军转换时间为3分种。

炮手可在驾驶室内安全发射火箭弹,也可在90米距离外利用遥控发射装置进行发射。炮手既可以选择单发发射,也可以选择连续发射。全部40发火箭弹可在18~20秒内发射完毕。据透露,该炮处于射角50度时,距离公算偏差为1/263,方向公算偏差为1/1 20,一次齐射可覆盖4万平方米的范围。

“秃鹰”火箭炮既可发射本国生产的火箭弹,也可发射俄罗斯、斯洛伐克和意大利生产的同口径火箭弹。使用普通杀伤爆破火箭弹时的最大射程为20 750米,火箭弹飞行时间为77秒。绰号为“奥恰姆”的122毫米子母弹重65.8千克,长1780毫米,最大射程17500米,其战斗部内充填有64枚子弹药,每枚子弹药直径35毫米,重0.128千克,配用反坦克榴弹战斗部和触发引信,并有自毁装置,可击穿400毫米厚的装甲,10~16发子弹药即可覆盖一支步兵连的作战范围。而绰号“奥别耶克”的反坦克火箭弹也是子母弹,不过子弹药是5枚采用双频红外导引头的PPMI-SI地雷,地雷的外形非常像德国生产的AT-2反坦克地雷,地雷依靠降落伞投入到地面,每枚地雷重1.75千克,有效杀伤半径约为8米,地雷被抛射后,首先释放降落伞以延迟下降速度,同日搌开5条传感器天线,一边旋转,一边以30度视场探测1000米直径内的装甲目标,当传感器发现目标后,马上调用弹内芯片中的程序进行分析是否为装甲目标。判明完毕后,导引头马上寻找坦克最薄弱的部位,然后在距离目标100米高处启动自锻成型战斗部形成金属射流,对30度倾角钢板的穿甲能力达到90毫米。为了提高对软目标的面杀伤能力,克罗地亚阿格拉姆公司最近还研制出带云爆剂的火箭弹,它能够杀伤暴露或隐蔽于防御工事中的人员、轻型装甲车辆等,爆炸时可形成2000~3000攝氏度高温和瞬间高压,高温区(高于1000摄氏度)的杀伤直径达到约30米,云爆火箭弹爆炸时还能产生大量破片,可对目标形成双重杀伤。

近期也有报道称,克罗地亚陆军已与以色列MI公司签订合同,将其中40辆“秃鹰”122毫米多管火箭炮的发射装置改进为新型LAROM结构,主要是用两个13管160毫米LAR-1 60型火箭发射架代替40管122毫米火箭发射架,这样做的好处是使射程从20多千米提高到41千米,改进完成后,发射系统既可用于发射122毫米火箭弹,也可用于发射160毫米火箭弹。LAR-1S0型火箭弹直径为160毫米,弹长3311毫米,全弹重110千克,内装104枚子弹药,共有两种160毫米火箭弹可供使用,即非制导型MK,4和制导型Accular,每个发射容器长3460毫米、宽967毫米、高820毫米、重820千克,所有26发火箭弹可在46.8秒内发射完毕。

火控及指挥系统

克罗地亚本国的电子和光学工业比较发达,这也为“秃鹰”火箭炮提高作战效率提供了物质基础。该炮作战时,主要依靠配属炮兵营的自动化射击指挥车指挥,指挥车与火箭炮使用一样的底盘,具有搜集分析目标信息、对全营火力进行集中和规划、与对各类情报中转的能力,与北约军队通用的TF火力控制分发系统类似。指挥车内安置有4台高速计算机、综合战术态势显示设备、031终端和保密通信加密机,可为每台发射车分发目标弹道数据。为保证有力指挥,指挥车采用了2台高频电台和2台甚高频电台,可保证运动时50千米和停车时250千米距离内的可靠加密无线电联络。

此外,克罗地亚军队还为“秃鹰”火箭炮配备了美国国际电话电信公司(1TT)所属航空通信公司研制的“辛嘎斯”(SINCGARS)高级战术无线电台(ATCS),它可与克军制式ITT“墨丘利”(Mercury)宽带网络无线电台衔接,可将数据、话音和地理位置的信息进行联合压缩传输,该系统易于携带,可安装到车辆上,并连接到网络的路由器上。

综上所述,“秃鹰”火箭炮可以视为克罗地亚“国防自主化”政策的产物,它没有挑战世界顶尖同类产品的实力,但却非常适合克罗地亚军队自身的使用,许多制造原材料、部件和生产技术都在自我掌控之中,可保证部队作战与平时训练保障的需求,这不正是目前众多中小国家军队所梦寐以求的境界吗?也许正应了一句老话,世上之物,没有最好的,只有最合适的。