乡村振兴背景下西藏生态移民适应性问题研究

摘要:搬迁工作理应遵循“搬得出、稳得住、能致富”这一指导方针,检验搬迁工作是否成功的唯一标准就是移民在迁入地能否实现可持续生计。移民实现可持续生计也是乡村振兴的内在要求,所以探寻目前移民存在的问题并加以解决帮助其实现可持续生计势在必行。文章依据西藏生态移民的现实情况,将移民的适应性划分为社会关系的适应、日常生活的适应及生产方式的适应三个维度,根据其出现的问题分析原因,并提出针对性且具有可操作性的对策建议,以期推进生态移民的顺利实施和健康发展。

关键词:乡村振兴;生态移民;适应性

习近平总书记在党的十九大报告明确提出实施乡村振兴战略,将农村、农民、农业置于关乎国际民生根本性的高度,把解决好“三农问题”作为工作中的重中之重。产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是乡村振兴战略的总要求,这也是解决我国目前人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的重要抓手[1]。脱贫攻坚是乡村振兴的题中之义,实施搬迁则是脱贫攻坚最有效的方式。随着2020年全面脱贫攻坚任务的完成,搬迁任务也落下了帷幕。自从2001年实施搬迁工程以来,搬迁工程逐渐成为我国一项巨大的民生工程,也受到了国内众多学者的关注。西藏自治区地理位置特殊,同时存在着牧区、农区和半农半牧地区,这和区外的地理环境特征有着很大的不同。截至2020年,西藏共有62.8万人实现了脱贫,其中通过搬迁方式的有26.6万人,相当一部分人从平均海拔5 000m的极高海拔地区进行搬迁[2],他们在迁入地产生了极大的不适应。如何在乡村振兴背景下,提高生态移民在迁入地的适应性,巩固搬迁成果,扩大搬迁效益,与乡村振兴有效衔接成为当下亟需解决的问题。

1 森布日安置区生态移民的适应现状

1.1 社会关系的适应

1.1.1 与同一乡镇的交往情况

森布日二期搬迁的移民主要来自三县,其中尼玛县1 368户,5 561人,包含中仓乡、阿索乡、俄久乡和吉瓦乡;安多县2 396户,10 552人,

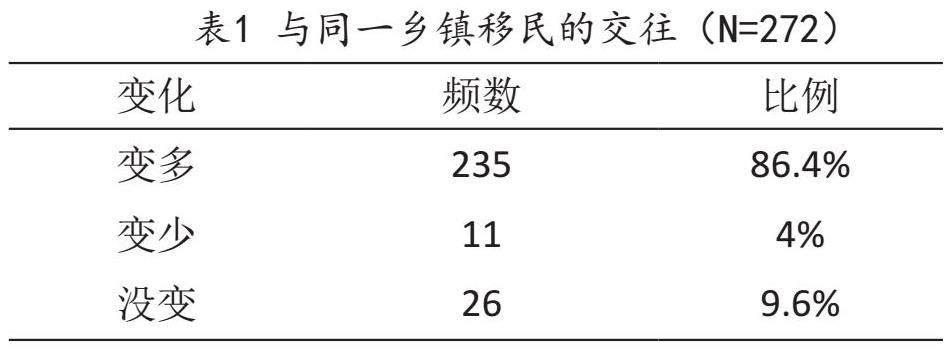

包含岗尼乡、强玛镇、帮爱乡和扎曲乡;双湖县2 396户,10 091人,包含多玛乡、协德乡、巴岭乡和措折罗玛镇。此次安置为集中安置,根据问卷调查与实地走访发现,86.4%移民表示搬迁之后与同一乡镇的移民交往增多了,9.6%移民表示没变化,仅有4%的移民表示变少了

(见表1)。陈丹(2018)[3]认为与迁入地居民交往有利于移民在搬迁之后更好地适应新环境,降低他们的不适性。

1.1.2 与其他乡镇的交往情况

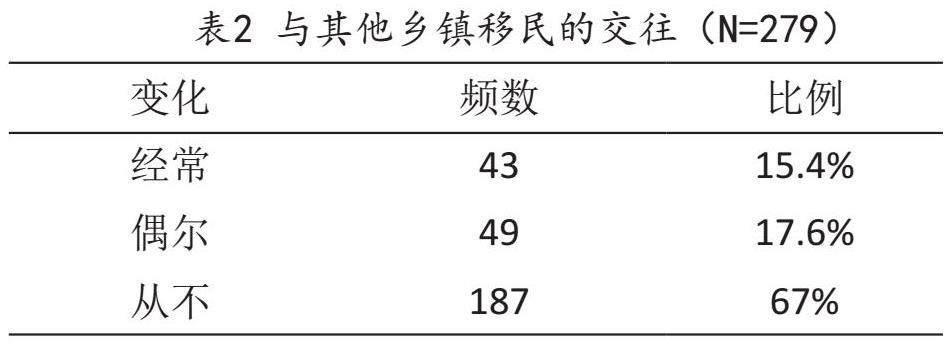

与其他乡镇居民的交往情况不仅影响移民的个人生活还关系到整个森布日安置区的建设,在访谈中发现,15.4%表示与其他乡镇移民经常来往,17.6%表示偶尔来往,67%表示从来没有来往过(见表2)。结果表明,移民的交往范围主要是集中在搬迁之前,但新的社会关系网络的构建不是一朝一夕可以完成的,这需要他们慢慢地去融入。社会关系的适应程度,是适应性当中一个隐形的重要因素,关系着社区的治安与稳定。

1.2 日常生活的适应

1.2.1 饮食方面

在搬迁之前,移民从事放牧工作,养殖牲畜不仅是他们的收入来源,也是他们的食物来源,肉制品,牛羊奶、生活用水等均是免费。搬迁之后,养殖的牲畜主要有两种处理办法,一种是将其全部卖掉,作为在新环境的生活资金,另一种则是以牛羊入股,在当地成立合作社,由一些青壮年专职放牧,年底进行分红,但是不论哪种方式,在森布日安置区所需食物均要进行购买,这增加了移民的生活成本,也在一定程度上增加了他们的不适应性。

1.2.2 服装方面

服装方面的影响程度是最低的,随着社会经济的发展,思想也随之发生了巨大改变,在搬迁之前,当地年轻人就以现代化服装为主,根据实地走访发现,搬迁后只有一些年纪较大的移民才会穿藏式服装,青年人穿着现代化服装居多,所以,搬迁之后,服装方面所受影响最小。

1.2.3 居住方面

在搬迁之前,家家户户居住较为分散,房屋面积大、房间数量多,但水、电、网等生活设施较为匮乏,搬迁之后,政府修建了统一的现代化住房,各项基本的生活实施一应俱全,但移民对新住房也有不适应的地方,由于家庭人口较多,而新的住房面积较小,所以居住就显得拥挤。

1.2.4 醫疗方面

在医疗卫生方面,与搬迁之前有了很大的提升,但是也存在着一些不足,例如部分移民反映在就医时遇到部分医生态度不好,医疗设备不完善,药品价格昂贵,医生水平有限等问题。

1.3 生产方式的适应

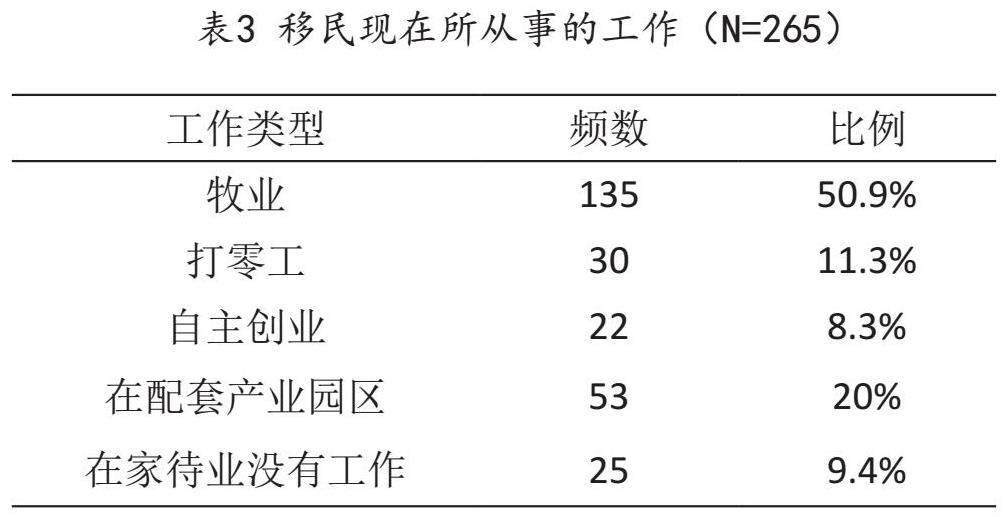

朱晓静(2009)[4]研究发现,从迁出地到迁入地,生产方式转变越大,其适应性越弱。通过问卷和访谈得知,安置点现有劳动力一万六千余人,为了解决人走后牛羊的问题,西藏自治区民政厅设置了数年的过渡期,迁出地按村成立合作社,迁出群众以草场、牛羊等入股,由部分青壮年留守统一放牧,暂时解决牲畜和生活来源的问题。搬迁的劳动力中有大概七千余人继续从事牧业生产,每年到了放牧时期,则从安置点返回原居住地;一部分参加技能培训后,从事厨师、挖掘机驾驶等工作;一小部分则自主经营,例如开甜茶馆、开水果超市、开服装店等;一些文化程度较低的则选择从事保洁、保安等简单工作;还有一部分到拉萨、山南等地转移就业。还有相当一部分人员参加了政府配套的搬迁产业栽种矮化苹果林,为农田拉滴灌设备、种植新培育的树苗,搬迁户是主力,企业负责人张岱介绍,“这里的土壤适合苹果种植,此前小批量出产的苹果销路很好,在一线城市商超上架,很快销售一空”“大家对来自西藏的农产品有很高认可度”(见表3)。

2 森布日安置区生态移民的适应困境及原因分析

2.1 社会交往范围小

森布日的安置方式是集中安置,来自于同一个乡镇的安排在一个地方,好处是可以基本保持原有的社会交往网络,可以帮助他们更快更好地适应迁入地的环境,但也存在着一定的不足之处,一是安置方式一定程度上阻碍了与其他移民或者本地居民的交往。移民很少去其他安置点,与其他乡镇的移民交往较少,他们的交往范围集中在自己所居住的附近,平常聊天基本上就是住在隔壁的邻居,这对于社区的建设产生了一定的不利影响,二是因为语言不同,导致交流困难,大部分移民只能和来自同一个地方的邻居交往。此外,不论是搬迁到森布日安置区的移民还是本地居民,绝大多数都不会讲普通话,这进一步影响了他们互相之间的交流,三是根据受访者的访谈结果得知,因为存在着一定的文化冲突,给移民之间交往增添了困难。由于文化冲突的存在,对彼此的观念、行为等有抵触情绪,互相交往的意愿较低。

2.2 工作技能较缺乏

通过深度访谈与问卷调查得知,大部分搬遷移民文化程度低,除放牧之外,几乎没有任何的工作技能,他们只能从事非常简单的体力工作,并且由于不会讲普通话,在找工作时屡屡碰壁,连简单的保安保洁等工作机会都无法获取,只能从事临时性工作。具备一定文化基础的移民经过政府简单培训可以完成配套产业的工作,例如在矮化苹果林、藏鸡养殖场、牧草种植厂等种植、养殖厂进行工作。文化程度相对较高的搬迁移民,在安置区依靠政府的优惠政策,一般会成为个体工商户。很少一部分搬迁移民取得了相应的证书,他们前往工地驾驶挖掘机或者开运输车,运输工地所需的一些原材料。而那些文化程度低,不会讲普通话,也没有其他谋生手段的搬迁移民占据了搬迁总人数的不少比重,他们的日常生活基本上分为两种类型:一是回原居住地在成立的合作社里面去放牧;二是在迁入地无所事事。此外,由表3得知,搬迁移民在学的占据绝大多数,他们主要是由政府组织相关培训,帮助他们提高工作技能,使其能够顺利在安置点附近就业,从而提高生产适应能力,最终实现生计可持续。

2.3 基础设施不完善

基本的物质生活保障是进行生产经营活动的前提,李瑶(2019)[5]表示基础设施的不完善,会影响移民在迁入地的适应性。搬迁移民反映附近没有公交站,去往市区的班车极少,出行不太方便;安置点附近虽建有卫生院和私人诊所,但根据问卷得知他们大多数反应药品不完善,医疗设备较缺乏,药品价格高等,这增加了他们的生活负担;娱乐健身设施也较为缺乏,其娱乐项目比较单一,并且这些基本上为青壮年的娱乐项目,缺少针对老年人的公共健身设施。

3 提高森布日安置区生态移民适应性的对策建议

3.1 开展联谊活动、扩大交往范围

政府有关部门要合理选址,修建图书阅览室,为安置区的文化建设提供一个载体,积极开展文化联谊活动,提高生态移民与本地居民对彼此的文化认同感,开展普通话教学工作,扫除语言沟通障碍,促进文化融合,协调双方积极融入彼此,营造和睦相处、互帮互助的良好氛围。

3.2 分类进行培训,提高工作技能

石瑞(2019)[6]及刘聪(2023)[7]提出强化培训,提高劳动者素质,可以有效提升移民的适应性。第一,山南市政府应当出面与企业、建设项目方、园区商谈,鼓励他们优先聘用生态移民,有效解决移民就业问题。政府开办的各类培训班,应当与用工企业的技能要求紧密结合,针对性进行技能培训,不仅有助于移民实现快速就业,也能提高技能培训的效益,不会浪费人力物力财力。对于优先聘用移民的企业,应当给予一定的优惠条件,吸引更多的企业聘用移民。第二,政府要组织开展普通话教学,大多数搬迁移民表示,不会讲普通话让他们找工作时遇到了很大的难度。第三,针对未接受过教育的搬迁移民,政府要特殊照顾,提供的就业培训要尽可能地简单易懂,合作的相关工厂或者企业所提供的岗位要简单操作容易上手。

3.3 完善基础设施,保障生产生活

第一,在住房方面,政府要统一建房,扩大住房面积,增强搬迁移民的舒适感;第二,在医疗方面,积极引进相关医疗设备、与相关药企协调协商,让利与民,降低药品价格,与区外优质医院合作,提供区内医生到区外医疗水平一流的医院学习先进医疗技术的渠道与机会,提高治疗能力,更好的为本地居民服务;第三,在饮食方面,政府要与商家合作,由商家提供基本的生活物质,政府提供补贴,降低移民的生活成本。

4 结束语

极高海拔地区搬迁可以促进生态环境保护和提高移民生活水平,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,然而通过问卷调查和实地访谈发现,社会交往范围小、工作技能较缺乏、基础设施不完善是搬迁移民存在的问题,因此,建议开展文化联谊活动,扩大交往范围、分类进行培训,提高工作技能、完善基础设施,保障生产生活,从而提高移民在迁入地的适应性,可以更好更快地帮助移民实现可持续生计,巩固并扩大搬迁成果,也为乡村振兴的实现夯实基础。

参考文献:

[1]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

[2]中华人民共和国国家发展和改革委员会.地方易地扶贫搬迁工作巡礼之十七 携手共进建小康——西藏自治区“十三五”易地扶贫搬迁工作纪实[EB/OL].(2021-03-03)[2024-01-03].https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/ydfpbqgzxl/dfxl/202103/t20210303_1268847.html.

[3]陈丹.侗族生态移民的生活适应研究——以薛家坪安置点为例[D].贵阳:贵州民族大学,2018.

[4]朱晓静.甘肃地区农村移民适应性研究——以D县Y村为例[D].兰州:西北师范大学,2009.

[5]李瑶.易地扶贫搬迁移民的社会适应问题研究——以山西省S村为例[D].太原:山西大学,2019.

[6]石瑞.宁夏银川市生态移民适应性问题研究——以西夏区同阳社区为例[D].银川:宁夏大学,2019.

[7]刘聪,张自尧.民族地区易地扶贫搬迁移民适应性研究[J].热带农业工程,2023,47(03):73-78.

作者简介:蒋梦坡(1997—),男 ,汉族 ,河南叶县人,在读硕士,研究方向为民族地区政府经济与管理 。