颈后路单开门支撑钢板椎管扩大成形术治疗无骨折脱位型颈髓损伤

谭文乐 谭建基 莫楚鸿 温锐灿

(广东省云浮市罗定市人民医院骨科 罗定527200)

无骨折脱位型颈髓损伤指的是在先天性、发育性或退行性等因素导致的颈椎管狭窄、颈椎发育异常、黄韧带肥厚、颈椎不稳或急性颈椎间盘突出等基础上,因外伤造成颈椎间盘向后突出、黄韧带皱褶向前突出等,促使颈椎管进一步狭窄,颈髓受压,导致四肢出现感觉或运动障碍,但影像学检查未见颈椎骨折脱位[1]。无骨折脱位型颈髓损伤的治疗主要通过手术对神经组织减压,并重建脊柱稳定性,继而减轻颈髓水肿,以降低颈髓内压力、改善颈髓血液循环,继而降低继发性颈髓损伤风险,且手术治疗是目前降低颈髓继发性损伤的重要手段。目前有关无骨折脱位型颈髓损伤的术式选择尚存在争议。本研究探讨颈后路单开门支撑钢板椎管扩大成形术在无骨折脱位型颈髓损伤患者治疗中的应用效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2013年1月~2017年12月收治的无骨折脱位型颈髓损伤患者60例为研究对象。随机将研究对象分成观察组与对照组,对照组30例,男16例,女14例;年龄12~67岁,平均(49.69±8.49)岁;外伤至入院就诊时间 1.5~48 h,平均(6.57±2.05)h;发育性颈椎管狭窄 16例,退行性颈椎管狭窄14例;交通事故伤17例,高处坠落伤7例,摔伤5例,挤压伤1例。观察组30例,男17例,女 13例;年龄 14~65 岁,平均(48.61±7.19)岁;外伤至入院就诊时间 1~46 h,平均(6.08±2.11)h;发育性颈椎管狭窄17例,退行性颈椎管狭窄13例;交通事故伤16例,高处坠落伤7例,摔伤6例,挤压伤1例。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 入组标准 纳入标准:颈椎管狭窄;影像学结果显示无骨折脱位、无明显局限性颈髓受压;CTA结果显示椎动脉无明显畸形、损伤;既往无颈椎手术史;患者自愿参与研究,家属知情同意,并签署知情同意书。排除标准:存在颈椎结核、肿瘤或感染性疾病;伴发颅脑损伤;存在肝、肾功能障碍;合并精神疾病无法正常沟通;无法完成随访[2]。

1.3 治疗方法 对照组予以保守治疗:入院后通过穿戴颈围、颈托,颅骨牵引、枕颌带牵引等方式进行颈椎制动;均予以125 ml 20%甘露醇(国药准字H20053865)静脉滴注脱水治疗,2次/d;地塞米松片(国药准字H44024469)3 mg口服抗炎治疗,2次/d;并予以甲钴胺片(国药准字H20060921)0.5 mg口服营养神经治疗,3次/d。急性损伤者予以甲基强的松龙冲击治疗。观察组采用颈后路单开门支撑钢板椎管扩大成形术治疗。经鼻腔气管插管全麻,麻醉见效后患者俯卧位,头部固定于头后颈手术架,常规消毒铺巾。选择颈后正中纵行手术切口,逐步切开皮肤、皮下组织,剥离椎旁肌,暴露相应棘突、椎板和关节突背侧面,操作中注意保留颈椎后方韧带复合体。充分止血,放置自动牵开器,椎板钳钳除相应节段的部分棘突,作为备用材料。病变较重侧作为开门侧,选取 C3~C6或 C3~C7,磨钻磨断病变较重侧椎板,采用磨钻于对侧关节突和椎板连接处作一纵行骨槽,横截面呈V型,保留底部薄层皮质骨(作为门轴),掀开椎板,扳向门轴侧,形成开门状态。松懈硬膜囊与椎板黄韧带间粘连,并将部分黄韧带切除,扩大椎管,放置Centerpiece GP 8~14 mm钢板加以固定,并于开门侧相应部位采用2~3块钢板进行固定。缝线连接相应节段棘突和相应小关节囊。留置引流管,缝合切口。术后常规监测生命体征,并常规脱水、抗感染治疗,围领外固定3个月。

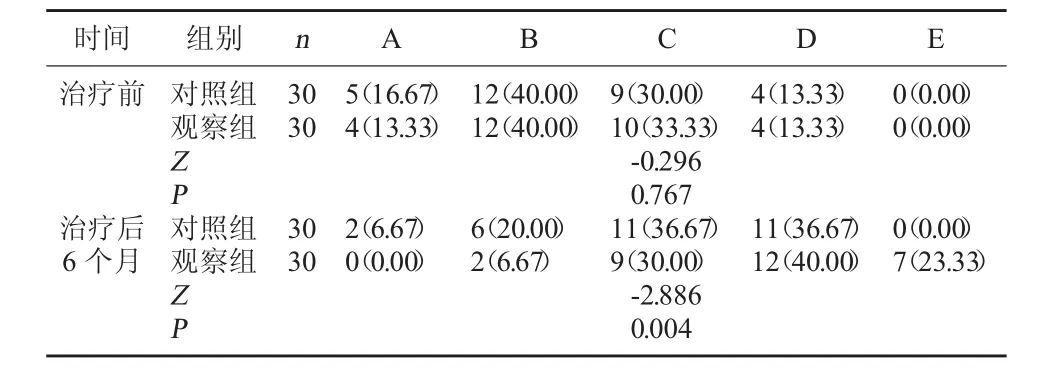

1.4 观察指标及评价标准 两组疗效,采用美国脊柱损伤协会(ASIA)损伤分级标准(修改自Frankel分级)对两组术前、术后6个月神经功能进行评估。A级:骶段S4~S5无任何感觉及运动功能(0分);B级:神经平面以下(包括骶段S4~S5)均存在感觉,但无运动功能(1分);C级:神经平面以下存在运动功能,但平面以下一半以上关键肌肌力<3级(2分);D级:神经平面以下存在运动功能,且平面以下一半以上关键肌肌力≥3级(3分);E级:感觉及运动功能正常,计4分[3]。脊髓功能,分别于术前、术后3个月及术后6个月采用日本骨科学会(JOA)评分标准进行脊髓功能评估,评分越高表示脊髓功能越好[1]。明确观察组术后“再关门”现象发生情况。

1.5 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以(±s)表示,组内手术前后整体变化统计采用方差分析,术后不同时间两两比较采用LSD检验;计数资料采用%表示,治疗前后等级资料采用秩和检验或χ2检验,最小理论频数<1采用四格表的Fisher确切概率法。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后ASIA分级比较 治疗前两组ASIA分级比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后6个月观察组ASIA分级显著优于对照组(P>0.05),且观察组神经功能完全正常所占比例显著高于对照组,差异有统计学意义(P=0.011)。见表1。

表1 两组治疗前后ASIA分级比较[例(%)]

2.2 观察组“再关门”现象发生率 观察组1例发生再关门现象,发生率3.33%。

2.3 两组治疗前后JOA评分比较 治疗前两组JOA评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后不同时间点JOA评分均显著较治疗前升高,且治疗后3个月、6个月观察组JOA评分明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 两组治疗前后JOA评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后JOA评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与本组治疗后3个月比较,△P<0.05。

组别 n 治疗前 治疗后3个月 治疗后6个月 F P对照组观察组3 0 3 0 4.6 2 8 1 0.7 5 9<0.0 1<0.0 1 t P 6.3 6±1.0 2 6.4 2±1.8 6 0.1 5 5 0.8 7 7 7.2 9±1.1 5*1 1.8 5±2.9 6*7.8 6 5<0.0 1 1 0.5 8±2.6 4*△1 4.6 9±3.1 8*△5.4 4 7<0.0 1

3 讨论

无骨折脱位型颈髓损伤主要临床特征为影像学无颈椎骨折及脱位表现,但可见明显颈髓损伤。无骨折脱位型颈髓损伤包括成人型和儿童型两种,前者以老年人居多,外伤(如交通事故、高空坠落等)是无骨折脱位型颈髓损伤主要致伤原因。无骨折脱位型颈髓损伤患者大多存在颈椎管狭窄、退变,损伤多以中央型脊髓损伤(约占70%)[4]多见。既往临床针对无骨折脱位型颈髓损伤多考虑保守治疗,原因在于绝大多数学者认为无骨折脱位型颈髓损伤多为不完全性损伤,脊柱静态稳定性不受影响,故认为通过制动患者可自然恢复。也有学者[5~6]认为无骨折脱位型颈髓损伤者可先保守观察,若脊髓功能恢复停滞,可再行手术。随着临床研究的深入,业界人士逐渐主张对无骨折脱位型颈髓损伤采取手术治疗。王晓滨等[7]认为无骨折脱位型颈髓损伤患者保守治疗神经功能恢复效果较差,存在“平台期”,而通过手术操作解除压迫脊髓的相关危险因素,同时稳定脊柱结构,可进一步促进血液循环和神经功能恢复,还能降低脊髓二次损伤风险。

单开门式椎管扩大成形术已广泛应用于无骨折脱位型颈髓损伤临床治疗中,且取得了较好疗效。分析原因在于:根据“弓弦原理”,单开门后对颈椎后方进行减压,扩大颈髓后方空间,脊髓向后退让,避免来自颈髓前方的压迫,也为颈髓损伤恢复提供了更大空间,防止颈椎进一步发生退行性病变。既往学者[7]提出,对于颈椎管狭窄伴颈椎间盘突出者,采用前后路联合手术方式,一方面解决了椎管狭窄问题,另一方面也解除了颈髓前方的压迫问题,继而促使脊柱稳定性恢复。但前后路联合手术创伤较大,手术耗时较长,对患者耐受能力要求也较高,术后患者可能出现颈部僵硬等情况。相比其他入路手术而言,颈后路用于无骨折脱位型颈髓损伤患者的治疗,除可直接解决椎管狭窄和颈髓前方压迫外,还可矫正不稳定及反曲颈椎情况,既确保颈椎稳定性,促进神经功能恢复,同时也确保了颈椎活动度[8]。本研究结果显示,治疗后6个月观察组ASIA分级显著优于对照组,且观察组神经功能完全正常患者所占比例显著高于对照组(P<0.05),该结果和郝喜荣等[6]的研究结果相符,初步证实无骨折脱位型颈髓损伤采用颈后路单开门支撑钢板椎管扩大成形术治疗效果较显著,可促进患者术后神经功能恢复。治疗后3个月、6个月观察组JOA评分明显高于对照组,相较保守治疗,颈后路单开门支撑钢板椎管扩大成形术能够显著改善无骨折脱位型颈髓损伤患者脊髓功能。

传统的单开门椎管扩大成形术采用粗丝线穿过棘突根部钻孔将开门后的椎板悬吊在同节段小关节囊及周围韧带上的方式进行门轴固定,这种固定方式在颈部活动时丝线会对周围软组织产生切割作用,加之椎板的弹性回缩力,导致掀开椎板后会出现“再关门”现象[9]。“再关门”现象不仅会影响术后神经功能恢复,还可能损伤脊髓,且研究认为再关门的发生和开门椎板固定方式密切相关。为此,本院采用支撑钢板进行门轴固定,这种“刚性”门轴固定方式和国外报道的“微型钛板固定技术”类似,即使支撑钢板在掀开的椎板及同侧侧块之间形成刚性支撑,以确保术后即刻稳定性,且极大程度保留颈椎骨性生理结构,以达真正意义上的刚性固定,这能够有效促进骨性愈合[5]。本研究中观察组术后再关门发生率仅3.33%。

综上所述,无骨折脱位型颈髓损伤采用颈后路单开门支撑钢板椎管扩大成形术治疗可有效促进患者脊髓功能及神经功能恢复,“再关门”现象发生率较低。