3D打印辅助经腹直肌外侧切口入路和传统髂腹股沟入路手术治疗骨盆骨折患者的效果对比

洪永俊 阮才政 胡明云 韦铭

(广东省阳江市阳春市人民医院外一科 阳春529600)

骨盆为人体中结构较为复杂的骨骼之一,骨折复位对于患者康复的意义重大,传统髂腹股沟入路手术是临床应用时间较长的一种术式,治疗效果肯定,技术也相对成熟,但因手术创伤大带来的一系列问题也较为明显[1]。随着3D技术的不断发展,3D打印技术实现了骨盆的全真模拟,提高了手术完成质量,且腹直肌外侧切口入路临床效果确切,有良好口碑[2]。本研究比较了3D打印辅助经腹直肌外侧切口入路和传统髂腹股沟入路手术治疗骨盆骨折患者的效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年6月~2018年7月在我院骨科就诊的46例骨盆骨折患者作为研究对象,随机分为对照组和实验组,每组23例。实验组男14例,女 9例;年龄 26~70岁,平均年龄(51.47±5.82)岁;骨折原因:交通事故13例,摔伤10例;Tiles分型为C2型14例,B3型6例,B2型3例。对照组男13例,女10例;年龄25~68岁,平均年龄(51.82±6.10)岁,骨折原因:交通事故15例,摔伤8例;Tiles分型为C2型12例,B3型8例,B2型3例。两组患者的性别、年龄、骨折原因和病理分型等一般资料相比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。所有患者及其家属均充分了解本研究内容,自愿入组并签署知情同意书,本研究经我院医学伦理委员会批准并上报医务处备案。

1.2 选取标准 (1)纳入标准[3]:存在相关病史及疼痛、活动受限等临床表现,符合骨盆骨折的诊断标准并经X线或CT检查确诊;经CT检查确认无大血管及重要神经损伤;年龄18~75岁,且营养状况良好。(2)排除标准[4]:合并心、肝、肾等重要脏器疾病或凝血功能严重异常;合并严重基础性疾病、恶性肿瘤或营养状况不良等无法耐受手术;合并骨关节炎或股骨头坏死等。

1.3 治疗方法

1.3.1 实验组 采用3D打印辅助经腹直肌外侧切口入路手术[5~7]。术前,采用CT扫描对患者骨盆进行三维重建,模拟骨折复位的影像,用3D打印技术复制完整骨盆,在骨盆模型上测量患者骨盆数据,确定术中钢板置入的位置、数目和螺钉的数目、长度及方向;手术取仰卧位,待患者进入麻醉状态后常规皮肤消毒,取股直肌外侧切口入路;手术切口取腹直肌外侧缘,上至脐与髂前上棘连线,下至髂前上棘与耻骨联合连线,切开后逐层分离筋膜及肌肉组织显露腹横筋膜,随后将腹膜外脂肪与腹膜一同向内推开,将髂外动脉和静脉分离后套橡胶圈牵开固定;根据骨盆骨折部位暴露手术野进行骨盆复位,C臂X线机透视下骨折复位满意后,将术前准备好的钢板及螺钉按照术前演示步骤进行固定。采取门诊随访的方式定期随访6个月。

1.3.2 对照组 采用传统髂腹股沟入路手术[8~9]。皮肤切口选择髂嵴前至耻骨联合上方约一横指处,逐层分离肌肉及筋膜组织后,紧贴腹股沟韧带上缘内切开腹横肌;随后逐层钝性分离腹直肌腱与髂肌,充分显露骨折端后进行骨盆复位,C臂X线机透视下骨折复位满意后使用钢板及螺钉进行固定;反复冲洗创口,依次缝合肌肉和筋膜,关闭切口常规放置引流管。采取门诊随访的方式定期随访6个月。

1.4 观察指标及疗效评价标准 (1)采用改良的Merle D'Aubigne and Postel评分系统[10]对患者术后6个月的髋关节功能进行评价,包括患侧关节活动范围、步行能力及疼痛程度等方面的评价。优秀18分;良好15~17分;合格13~14分;差<13分。髋关节功能优良率=(优秀例数+良好例数)/总例数×100%。(2)术后12 h采用疼痛视觉模拟评分法(VAS)对患者手术切口疼痛程度进行评分,将患者面部表情与评分尺对照进行评分,分数0~10分,0分代表无痛,10分表示疼痛无法忍受,分数越高代表疼痛感越强。(3)比较两组的手术时间、术后引流量、住院时间和手术切口长度等基本临床指标。(4)比较随访期间两组术后并发症(如切口感染、深静脉血栓、神经损伤、皮下脂肪液化等)的发生情况。

1.5 统计学处理 数据处理采用SPSS20.0统计学软件,计数资料以%表示,采用χ2检验,计量资料以(±s)表示,采用独立样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

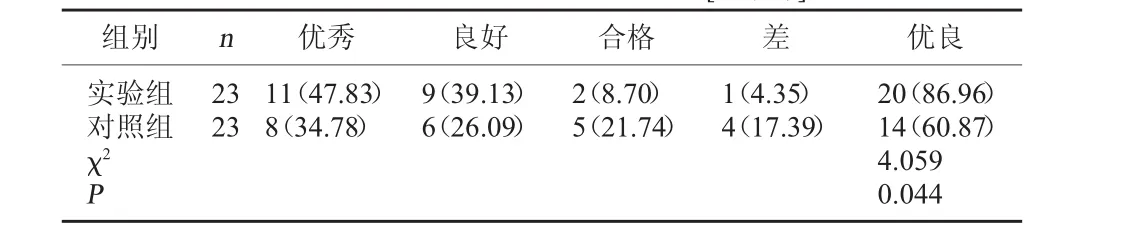

2.1 两组治疗后髋关节功能比较 随访6个月,实验组患者的髋关节功能优良率显著高于对照组,差异有统计学意义,P<0.05。见表1。

表1 两组治疗后髋关节功能比较[例(%)]

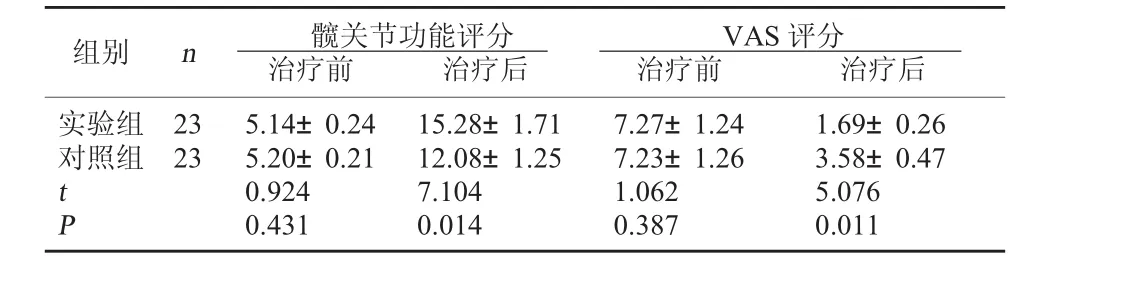

2.2 两组治疗前后的髋关节功能评分和VAS评分比较 治疗前,两组的髋关节功能评分和VAS评分相比较,差异无统计学意义,P>0.05;实验组髋关节功能评分均显著高于对照组,VAS评分显著低于对照组,差异均有统计学意义,P<0.05。见表2。

表2 两组治疗前后的髋关节功能评分和VAS评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后的髋关节功能评分和VAS评分比较(分,±s)

V A S评分治疗前 治疗后实验组对照组组别 n 髋关节功能评分治疗前 治疗后2 3 2 3 t P 5.1 4±0.2 4 5.2 0±0.2 1 0.9 2 4 0.4 3 1 1 5.2 8±1.7 1 1 2.0 8±1.2 5 7.1 0 4 0.0 1 4 7.2 7±1.2 4 7.2 3±1.2 6 1.0 6 2 0.3 8 7 1.6 9±0.2 6 3.5 8±0.4 7 5.0 7 6 0.0 1 1

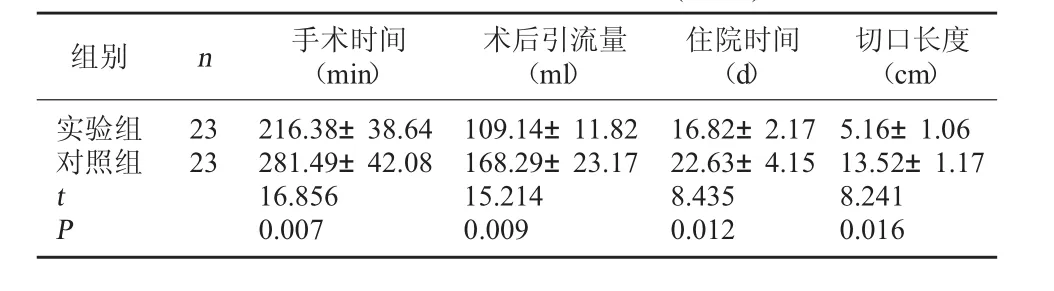

2.3 两组患者各临床指标比较 实验组手术时间和住院时间均显著短于对照组,术后引流量显著少于对照组,手术切口长度显著短于对照组,差异均有统计学意义,P<0.05。见表3。

表3 两组患者各临床指标比较(±s)

表3 两组患者各临床指标比较(±s)

切口长度(c m)实验组对照组组别 n 手术时间(m i n)术后引流量(m l)住院时间(d)2 3 2 3 t P 2 1 6.3 8±3 8.6 4 2 8 1.4 9±4 2.0 8 1 6.8 5 6 0.0 0 7 1 0 9.1 4±1 1.8 2 1 6 8.2 9±2 3.1 7 1 5.2 1 4 0.0 0 9 1 6.8 2±2.1 7 2 2.6 3±4.1 5 8.4 3 5 0.0 1 2 5.1 6±1.0 6 1 3.5 2±1.1 7 8.2 4 1 0.0 1 6

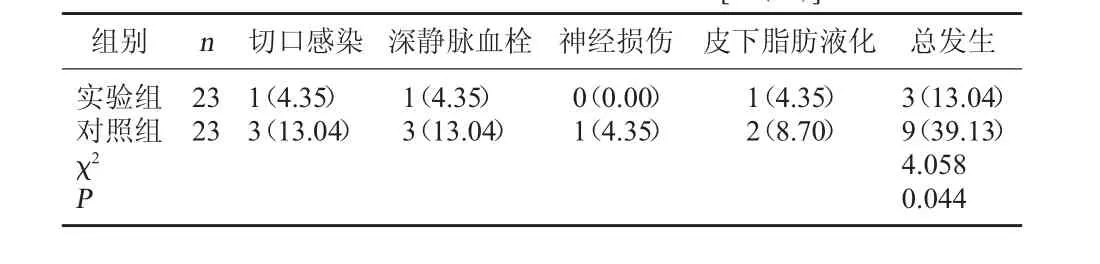

2.4 两组术后并发症发生情况比较 实验组术后并发症总发生率显著低于对照组,差异有统计学意义,P<0.05。见表 4。

表4 两组术后并发症发生情况比较[例(%)]

3 讨论

骨盆骨折是临床常见骨折类型之一,骨折原因多为车祸或摔伤等暴力撞击,常见并发症为失血性休克,因此,早期良好的骨折复位固定对患者预后及生命安全意义重大[11]。目前,临床治疗骨盆骨折主要采用经腹直肌外侧切口入路和传统髂腹股沟入路两种手术方式,这两种方式各有所长,在临床应用均较为广泛[12]。但由于术前影像资料不能完全显示骨盆的复杂结构,会对术中操作带来一定的不确定性,从而降低手术的成功率,增加了不良反应的发生风险[13]。

本研究结果显示,随访6个月,采取3D打印辅助经腹直肌外侧切口入路手术的实验组患者髋关节功能优良率显著高于传统髂腹股沟入路手术的对照组,实验组的Merle D'Aubigne and Postel系统髋关节功能评分均显著高于对照组,VAS评分显著低于对照组,表明3D打印辅助经腹直肌外侧切口入路手术对于骨盆骨折的治疗效果明显,患者术后的髋关节功能恢复及疼痛感改善明显。手术过程中,实验组患者的平均住院时间和手术时间均显著短于对照组,术后引流量显著少于对照组,手术切口长度显著短于对照组,术后并发症总发生率显著低于对照组。这表明实验组的手术方式经熟练掌握后手术进行更为流畅,患者机体损伤程度更小,安全性能更高。髂腹股沟部位解剖结构清晰,重要血管及神经走行明确,对施术者手术操作技能要求不高,但施术者若对患者骨盆结构了解不清晰,容易在手术过程中为显露视野而扩大创口,破坏骨盆及正常组织的滋养血管,增加不良反应的发生率[14~16]。3D打印技术在临床的应用时间虽然较短,但意义十分重大,它改变了原有二维及三维影像的抽象性,将患者骨折的骨盆具象化,术前能够在3D模型上充分推演手术过程,使施术者能够在手术之前充分了解手术部位的解剖学特点,有利于避免手术过程中由于对解剖结构不熟悉等因素导致的手术创口再次扩大,降低了对正常组织的二次人为破坏[17~19]。因此,3D打印辅助经腹直肌外侧切口入路手术治疗骨盆骨折对促进患者髋关节功能恢复具有积极意义,本研究结果与叶松林等[11]的研究结果相吻合。综上所述,相比于传统髂腹股沟入路手,采用3D打印辅助经腹直肌外侧切口入路术治疗骨盆骨折,患者髋关节功能恢复时间短,疗效显著。