《西行漫记》:用春水般清澈言辞书写不可征服的精神

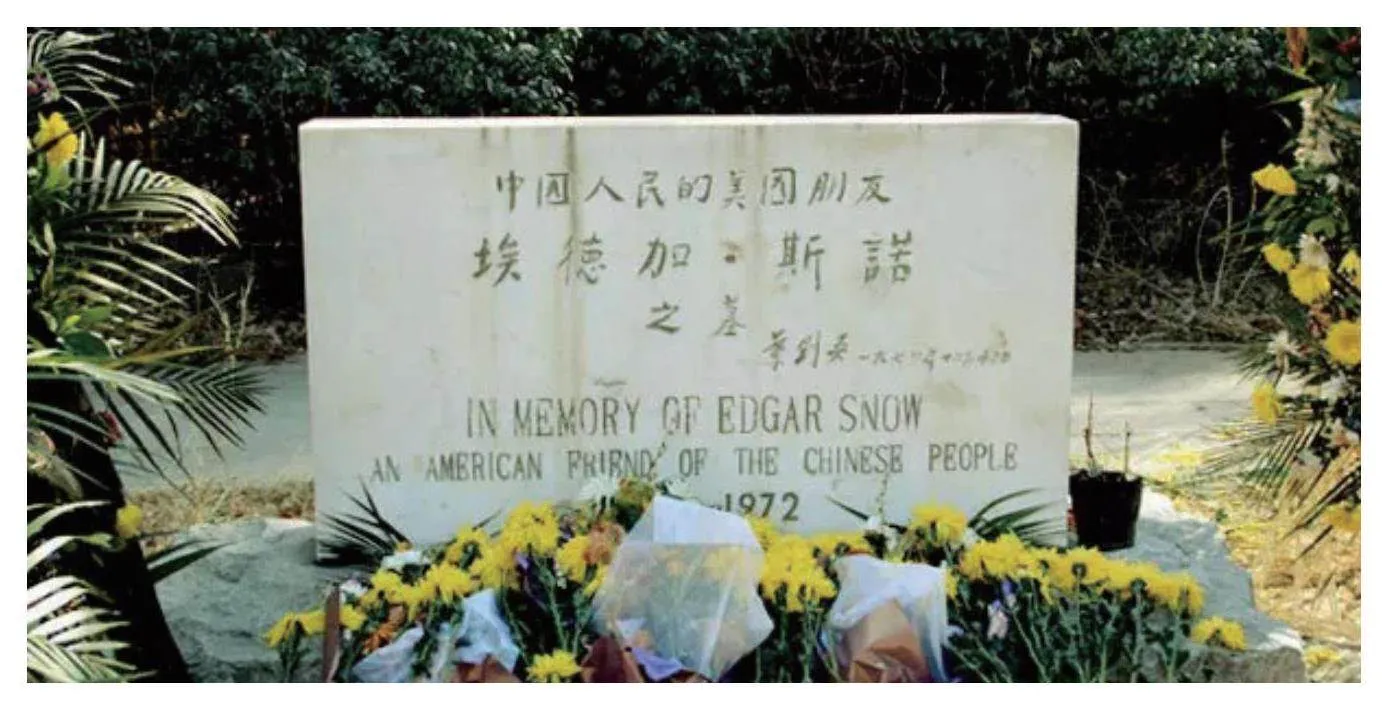

埃德加·斯诺(1905年7月19日—1972年2月15日),生于美国密苏里州,美国记者,代表作纪实文学作品《西行漫记》(又名《红星照耀中国》)。斯诺于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。1936年6月,斯诺访问陕北苏区,写了大量通讯报道,成为第一个采访苏区的西方记者。故而,斯诺被称为“中国人民的老朋友”。纵观“中国人民的老朋友”,对华友好的各国政要是比例最大的群体,如基辛格、尼克松等。对于中国人民的老朋友,中国政府往往极为重视,高度礼遇,这些友好的老朋友也尤为珍视这一称号。基辛格曾表示:“中国人民所说的‘中国人民的老朋友’,指的是一种非常重要的关系,我以这个称谓为荣。”

为有牺牲多壮志

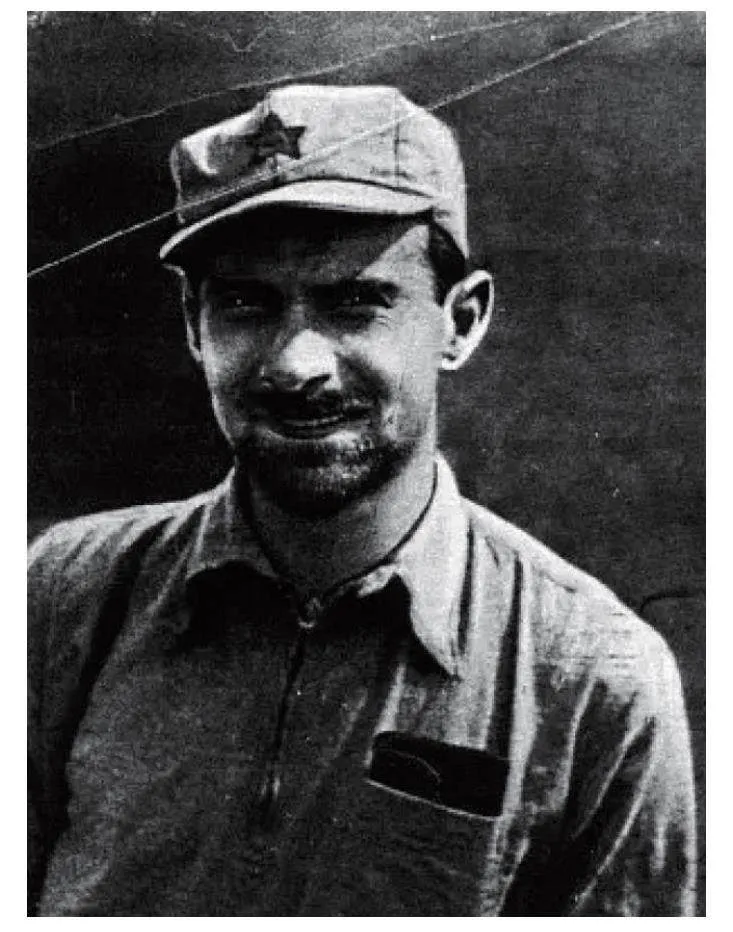

1936年6月,埃德加·斯诺不惧战火纷飞、不畏艰险,毅然决然深入红都保安(今陕西志丹县,1936年12月红军才占领延安)、预旺堡及周边地区,历时4个月,实地大量采访了当时英勇奋战的中国共产党人和群众,通过与毛泽东、周恩来等中国共产党领导人,以及广大红军战士、农民、工人、知识分子的交往交谈,亲眼见证了革命根据地的斗争、生产和生活,真实记录和整理了大量珍贵历史资料和照片,客观公正地传达了中国共产党领导下红色中国的生机活力,塑造了在革命圣地上战斗的中国共产党人的精神气质。当时,斯诺已经30岁了,风华正茂,是个富有雄心、经验丰富的新闻记者。出于新闻记者的职业敏感,他意识到没有任何一个非共产党员的观察家对共产党人有准确的、一线调查的报道,只有对被国民党当局称为“赤匪”的充满偏见的报道。但是,如何通过重重关卡和封锁进行苏区的报道,这简直就是一个不可能完成的任务。斯诺不轻言放弃,辗转通过宋庆龄,秘密联络到了毛泽东,并同意接受采访。怎么到达苏区见到毛泽东又是一个难题。还是宋庆龄的真诚相助,伸出援手,通过当时在西安所谓剿匪前线的张学良的秘密支持到达保安。苦心人天不负,有志者事竟成。当时一同赶赴保安的,还有名医马海德。这也是宋庆龄对共产党人的信任和支持。宋庆龄的所作所为,展现了她对国家和人民深沉的爱,救国救民的满腔热忱。正如她所言:“我们今天纪念过去,但也展望将来;我们今天正在建设着明天,为了所有的人民。”

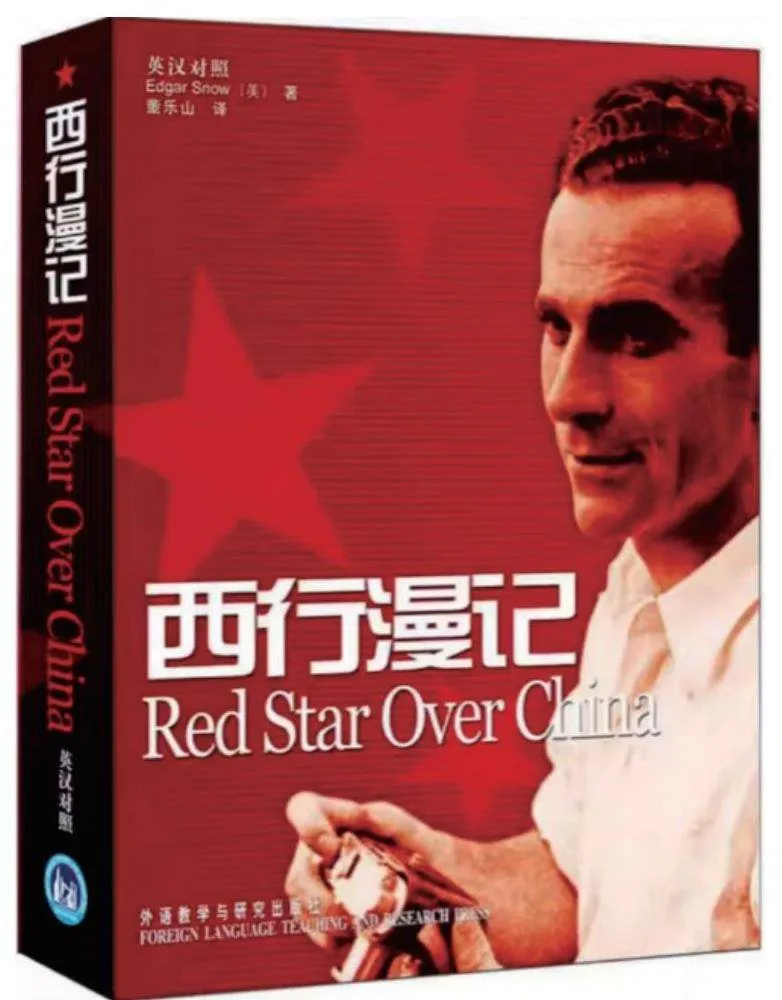

了解了斯诺的成书过程和时代背景,再来品读《西行漫记》(外语教学与研究出版社,2018)讲述的“红色中国”的故事,心生敬佩,为之动容,感同身受作者在第一版序言中的断言:“从字面上讲起来,这本书是我写的,这是真的。可是从最实际主义的意义来讲,这些故事却是中国革命青年们所创造的,所写下的……用春水一般清澈的言辞,解释中国革命的原因和目的……从这些对话里面,读者可以约略窥知使他们成为不可征服的那种精神……”《西行漫记》以80多个问题的设置和90天的详细采访,用富有感染力的传播话语和情感共融的话语方式,形象传播和建构中国共产党的建党精神、长征精神和延安精神。

敢教日月换新天

《西行漫记》生动地刻画了中国共产党领导人及普通红军的正面形象和人格魅力,让建党精神变得具象直观。斯诺用西方视角来描述他在苏区的所见所得、所思所想。在表达自己对共产党人的印象时,毛泽东是一个“面容瘦削,看上去很像林肯的人物”,“颇有天才的军事和政治战略家”;朱德在游击战中“为革命化的中国军队培养起了令人生畏的作战能力”;周恩来是头脑冷静、神情冷峻的“红色中国的头号外交家”;贺龙让他懂得了“共产党人为什么这样长期地、这样毫不妥协地、这样不像中国人地进行战斗”;徐海东是个红色窑工出身,“嘴里露出掉了两个门牙的大窟窿,使他有了一种顽皮的孩子相”,“羞怯地长在一对宽阔的孩子气肩膀上的,却是南京的悬赏不下于彭德怀的脑袋”;刘志丹则是个“现代侠盗罗宾汉”,“在穷人中间,他的名字带来了希望,可是在地主和老财中间,他成了惩奸除恶的天鞭”。斯诺形象逼真、细腻生动的文字,使红军领导人的形象栩栩如生,跃然纸上,让世界各地的读者,特别是西方读者看到了革命战争年代中国共产党人为了中国的独立自主,民族的解放复兴所做的杰出努力。斯诺细致地描述了共产党人对革命理论的学习,在理论学习中,建党精神从而生根发芽。毛泽东认为《共产党宣言》(马克思、恩格斯著)、《阶级斗争》(考茨基著)和《社会主义史》(柯卡普著)三本书建立起他对马克思主义的信仰,其中的《共产党宣言》他读了不下一百遍;朱德在德国留学时阅读了《共产主义》和列宁的著作;周恩来阅读了《共产党宣言》《阶级斗争》《十月革命》;彭德怀阅读了《共产党宣言》《新社会》《阶级斗争》等唯物主义文章和小册子。斯诺还多处描写了普通红军战士的日常生活景象:“深入苏区以后,我就会在这些脸颊红彤彤的‘红小鬼’的身上发现一种令人惊异的青年运动所表现的生气勃勃的精神。”斯诺发现,红军普通士兵平均年龄是19岁,农民占红军的大部分,“他们坚忍卓绝,任劳任怨,是无法打败的”。

斯诺的《西行漫记》横空出世,刻画了革命根据地人民群众对“红色中国”的爱戴拥护,破除了国民党反动派的造谣抹黑,认为中国共产党代表了中国的进步力量,描写了中国共产党伟大建党精神的开篇图景,展现了中国共产党与生俱来的红色基因。斯诺别具一格地把毛泽东比作林肯,并拍摄了著名的“八角帽照片”,显现了毛泽东在民族解放和国家危难中沉着睿智的领袖形象,赢得了世界人民和中国的好感和信任。

《西行漫记》传播了中国共产党人坚韧不拔和艰苦创业的作风,延安精神从而熠熠闪光、光芒四射。斯诺细致地描述了中国共产党领导人居住的环境:毛泽东住的地方,天花板、墙壁和窗户都是“从岩石中凿出来的”,窗帘是布做的,仅有的一张桌子是“一张没有上油漆的方桌”;周恩来的办公室里唯一的奢侈品是一顶蚊帐;彭德怀的办公室仅有桌子和板凳、两个文件箱、一张地图、一台野战电话、一条毛巾和一个脸盆。他也写实了抗日军政大学的办学条件:“以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,石灰泥土糊的墙为黑板,校舍完全不怕轰炸的这种‘高等学府’,全世界恐怕只有这么一家。”毛泽东曾对学员诙谐地说:“你们是过着石器时代的生活,学习当代最先进的科学——马克思列宁主义。”抗大精神的底色就是坚持正确的政治方向和艰苦奋斗的政治本色,也是延安精神的重要内容。1938年,毛泽东在延安抗日军政大学回答“在抗大应当学习什么”时指出,“首先是学一个政治方向”。斯诺在书中专门记录和介绍了陕北苏区人民在极其艰苦条件下创建工业的情况,他仍然采取惯用的类比英美的笔触写到吴起镇是陕西苏区的一个工业中心,它的突出“并不是由于在工艺学方面有什么成就使底特律或曼彻斯特不能等闲视之,而是因为它居然存在。”显然,斯诺是个中国通,他非常清楚共产党在江西的时候,确实建立了不少繁荣的工业,包括年产100多万镑的钨矿、800人规模的中央苏区印刷厂,还有纺纱厂、织布厂等。但是,在偏僻穷困的西北,共产党人仍然艰苦奋斗建立了织布厂、被服厂等手工业(注:没有电力),甚至有永平煤矿、延长油井以及临近宁夏的盐池。条件如此艰苦卓绝,斯诺记录里提到了当时的经济人民委员毛泽民的想法,工业计划的目标就是要使得红色中国在经济上自主,其含义就是苏区能够有不怕国民党封锁而维持下去的能力。

《西行漫记》广泛传播了中国共产党的革命理念和长征经历,让长征精神传遍世界、深入人心。斯诺是向全世界介绍红军长征的第一人。在《西行漫记》写作时,专门在第五篇写了长征,并把长征英译为“Long March”,从此成为长征的标准英译。斯诺最初曾用“Expedition”来翻译长征。美国哈佛大学燕京图书馆的斯诺特藏(Edgar Snow Collection)保存了一份红军总政治部1936年7月21日发的《征文启事》。斯诺在此《征文启事》反面用英文写道:Notice for collecting material of the History of the Expedition of the R A July 21(红军远征史征稿启事)。但是由于形势的变化和战争年代的动荡,《长征记》的出版直到1942才尘埃落定。斯诺应该是参考了《长征记》前期收集整理的资料才完成“长征”一章。2002年初,国内曾发布一条引人注目的新闻:美国哈佛大学图书馆发现了一部朱德签名赠给埃德加·斯诺的延安1942年版《红军长征记》。斯诺在书中对长征的艰难多有记录,比如,“长征的统计数字是触目惊心的。几乎平均每天就有一次遭遇战,发生在路上某个地方,总共有15个整天用在打大决战上”。斯诺对红军的长征多次不厌其烦地赞美称奇,譬如,“他们的长征是军事史上伟大的业绩之一”,“红军终于到达了目的地,其核心力量仍完整无损,其军心士气和政治意志显然一如往昔”,“是历史上最盛大的武装巡回宣传”。事实上,斯诺对长征的认识与毛泽东对长征的历史定位近乎一致。长征胜利结束后,毛泽东高度评价长征精神的意义,提出长征不仅是历史记录上的第一次,更是宣言书、宣传队、播种机,并用诗意盎然的语言创作了七律《长征》。长征精神体现了中国共产党人坚定的马克思主义和共产主义的信念,长征永远在路上。

踏遍青山人未老

斯诺的《西行漫记》首次刻画了中国共产党的重要人物,首次描述了他们的生活方式、信念和精神状态,首次向全世界报道了中国红军英勇的长征。斯诺对中国共产党领导的事业给予了充分报道,对20世纪30年代那些惧怕抗击法西斯的人们是一个强有力的鼓舞。80多年过去了,抚今追昔,无论是对历史的记录还是对历史趋势的预见,斯诺的《西行漫记》都经受住了时间的考验,是“讲好中国故事”的极佳案例。这也充分说明,那些蕴含着先进文化、先进理念、先进思想的伟大精神,才能建构健康繁荣、积极向上的社会,才能塑造国家未来发展的主方向。

作者单位:北京外国语大学