隐秘的美食家

一

在饮食上,朱熹偏爱素食,常以瓜果蔬菜为食。在其关于饮食的诗文中,最常见的主题便是山野蔬食。他的组诗《次刘秀野蔬食十三诗韵》中写了十三种食物,有新笋、紫蕈、子姜、菱荀、南芥、蔊菜、芋魁、白蕈等。他将目光集中于蔬食承载的自然之美,从而构建了意趣盎然的饮食审美境界。可以说,他不只是在品尝蔬食,更是在感受“天地正味”。

如《新笋》诗曰:“ 下有万玉虬,三冬卧寒土。”写冬末春初刚刚萌芽的嫩竹笋,那是野菜中的佳品。两宋的文人雅士钟爱白煮的吃法,认为笋最好是在山中现采现煮,可尽享其原汁原味。但朱熹没有在诗中分享味觉上的体验,而是将嫩竹笋比作“万玉虬”,突显了新笋的形态之美与清雅气息,更赞美其在严寒之季仍顽强生长的品性。

《史记·货殖列传》中记载了这样一则故事。战国末年,秦国击败赵国,富人卓氏家族遭遇掳掠,被迫从中原迁徙至巴蜀。卓氏听闻某地有一片沃野,盛产“蹲鸱”,可保他和家人温饱,便携家人定居到那里。后来他用心经营,最终家族再次兴旺。

“蹲鸱”即大芋头,因状似蹲伏的鸱鸟而得名。朱熹在《芋魁》中写道:“沃野无凶年,正得蹲鸱力。”他赞叹大芋头的饱腹之功,表达了他某段时期生活困顿,和卓氏一样靠大芋头才得以果腹的亲身体验;“区种万叶清,深煨奉朝食”一句则描绘了他辛勤种植大芋头,收获后煨熟,同刘秀野一道享用的情景,朴实无华中尽显平淡之美。

白蕈是一种罕见的食用菌,价值不菲。朱熹赞叹它的珍稀,在诗中将其称作“玉芝”:“闻说阆风苑,琼田产玉芝。不收云表露,烹瀹讵相宜。”朱熹对这种食材怀有敬畏之心,认为贸然动口是暴殄天物,观其形色、感其神韵才是最佳“食用方式”。

二

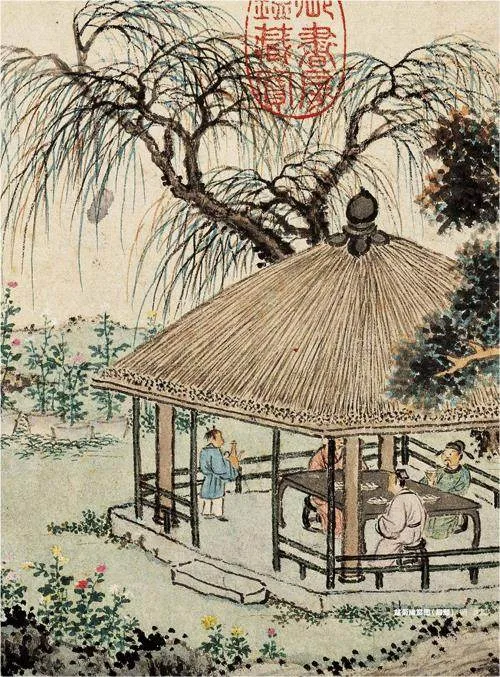

朱熹曾在武夷山长住,收徒讲学之余,还亲自创制美食,如今当地所传多道古老菜式都和他相关,最出名的便是“文公菜”,是后人以朱熹谥号“文公”命名。据说有一天,朱熹眺望对面的高山时,突然来了灵感。他先将肉泥和米粉搓制成丸,将蛋煎成蛋皮,再按一层肉丸、一层蛋皮的方式叠成塔状,后以白扁豆、黄豆、花生等点缀四周,最后放入锅中用文火蒸熟。

这道菜不仅赏心悦目、味道可口、营养丰富,还具有多重美好的寓意。以花生摆盘,寓意“妙笔生花”;丸子呈圆形,意为“圆圆满满”;丸子下所垫的金黄色蛋皮,形似黄榜,寄意“金榜题名”;丸子叠成宝塔形状,隐含“加官晋爵”之意。自南宋时起,当地读书人在进京赶考前都要吃上一顿“文公菜”,以祈求在考场上文思泉涌、一举上榜。

如今,包括“文公菜”在内的多道古老菜式已被作为重要的旅游文化资源和非物质文化遗产进行开发,形成了“朱子家宴”品牌。每道菜肴背后的故事、典故,都让人津津乐道。

“葱汤麦饭”源于“朱熹教女”的典故。一次,朱熹去看望女儿,正值荒年,女儿日子清苦,无法款待父亲,无奈之下,只能跑到屋后的菜园摘了几根葱做成清汤,然后煮了一碗麦饭。朱熹吃得很自得,女儿却非常不安,他看在眼里,即席吟诗一首:“葱汤麦饭两相宜,葱暖丹田麦疗饥。莫道此中滋味薄,前村还有未炊时。”

“砚田笔耕”取材于五夫当地的田螺,是生于田间的美味,也是“朱子家宴”中的一道特色美食。“砚田笔耕”原出自段玉裁的家训“不种砚田无乐事,不撑铁骨莫支贫”一句,朱熹以此勉励自己在著书立说的同时也要勤于农事,关心百姓疾苦。

“煮莲教子”主要食材为五夫莲子,是因朱熹感怀母亲煮莲教诲而来;“朱子画卦”源自朱熹5岁时以树枝画八卦的故事;“方塘观鱼”则与朱熹诗句“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”有关……

三

朱熹祖籍婺源,出生于福建尤溪,成长于福建武夷山,晚年归隐福建建阳,这些地方均为茶业兴盛之地,因此朱熹自幼便得以耳濡目染。据《朱文公全集》记载:“朱子年少时,曾戒酒,以茶修德……”

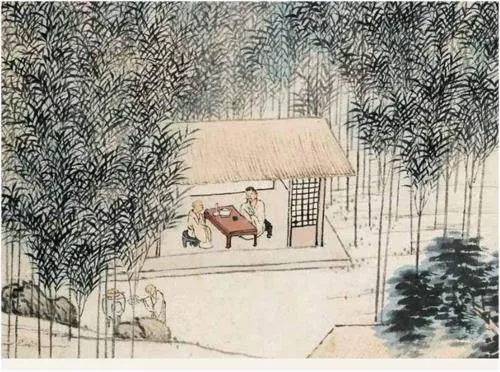

少年时,朱熹在恩师刘子翚家看到一副柱联:“开门七件事,油盐柴米酱醋茶;持家三自律,勤俭耕读世泽长。”这二十四字包含了做人、治家、求学的道理。他深受启发,从此定下生活准则:“茶取养生,衣取蔽体,食取充饥,居止取足以障风雨。”还题下一联:“山居偏隅竹为邻,客来莫嫌茶当酒。”以茶替酒,心神“似觉省事”,是他品饮香茗的真切感受。

朱熹求学期间,还常与当地一些高僧就茶论道,如他与五夫开普寺住持圆悟因茶相识,成为挚友。后来圆悟圆寂,朱熹不胜悲伤,以茶为题写诗吊唁:“一别人间万事空,焚香瀹茗恨相逢。不须更活三生石,紫翠参天十三峰。”

朱熹不仅喜爱品茶、论茶,还曾亲自参与种茶、制茶、煮茶、宴茶、斗茶、咏茶,乐在其中。他曾亲手开辟出一片茶园,号为“茶坂”,与师友漫步其中,别有一番意趣和感悟。他认为:“茶本苦物,吃过却甘。”茶本清苦,饮下后却有绵绵甘甜,这正如人生历程。朱熹于坎坷中求得心之所向,终成一代大师。他还主张饮茶当求真味,不加任何杂物,做人治学也是如此,来不得虚假造作,所以他为官期间,始终求真务实,即便屡遭排挤、打压,也不改初心。

朱熹曾点评当时的两类茶种:江浙之草茶与福建之腊茶。在朱熹看来,这两类茶各有风味,细品之下,草茶“味清薄,有草野气,虽有清德,而失之‘偏’”,腊茶其味“不厚不薄、不浓不淡、味正而长,而归于庸”。意思是,草茶虽有独特风味,但味道不够平衡,并非自己所好;而看似平常、无甚亮点的腊茶,滋味更加稳定、和缓,这和儒家所推崇的“中庸”之道相通。

由此可见,朱熹的茶道与其学理似乎已融为一体。他心向茶道数十年,大约不仅因崇尚简单自然的饮食,而是其心性志向使然。朱熹品出了茶与道的相通之处,阐明了“理而后和”的深刻哲理。