潘玉良自我实现的艺术人生

一、凤凰涅槃,人格觉醒

1895年,潘玉良出生于扬州,原名“秀清”。她自小就对绣花非常感兴趣,常常入神地看母亲绣花。为了学刺绣,她对着院子里的兰花依样描画,一坐就是半晌。邻居的木雕手艺也令她着迷。邻居很欣赏这个有灵气、专注又勤快的小姑娘。据说,就是邻居建议她改名为“玉良”,寓意“璞玉可雕,温良如玉”。

1908年,13岁的玉良被舅舅狠心卖到妓院。这位自小就想“去很远的地方,看遍外面有趣之事”的女孩,数十次不惧毒打、不顾死活,想要逃离樊笼,可惜未果。有要好的姐妹告诉玉良:日后要看准一个好人,以求其赎身得自由。

在当地商贾为芜湖海关监督潘赞化举行的欢迎宴上,玉良被安排唱曲以助兴,她那高亢的唱腔吸引了潘赞化的注意。玉良有艺在身,也会选曲;更重要的是,她会选人。她大胆表达了对潘赞化的倾慕,求他留自己做粗使丫鬟。最终,她一句“我要靠自己养活自己”打动了潘赞化。

潘赞化出生于桐城望族,两度留学日本。作为同盟会员,他与蔡锷一起参加过“铲除帝制、还我共和”的护国运动,也曾有过赴汤蹈火的壮志豪情。他熟读孟德斯鸠、卢梭、约翰·密尔、伏尔泰、斯宾塞以及其他思想家的作品,是一位经由启蒙运动书本和留学经历见识到广阔天地的人。

他性情平和宽厚,待人包容内敛,是个正直的谦谦君子。他和她就这样相遇了。1916年,他们在朋友陈独秀的见证下,结为夫妻。于玉良而言,赞化是能助力自己成就自我的伴侣;于赞化而言,玉良也用艺术成就让赞化被更多人记住。在解救玉良于人生水火之际,赞化也迎来了自己人生的一大转折。玉良跳出原本逼仄的圈子,时常加入赞化和他朋友的谈话中,自是耳濡目染了新思想、新风尚。当她听到陈独秀慷慨道出“一切操行,一切权利,一切信仰,唯有听命各自固有之智能,断无盲从隶属他人之理”的时候,独立人格与自我意识顿然被唤醒。

二、初入画坛,展现天赋

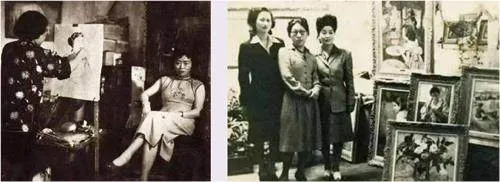

潘玉良跟随潘赞化从安徽来到上海,耳濡目染,日渐认识到要靠知识和技能让自己变得更强大,从而获得改变命运的勇气和力量。潘玉良接受新生事物的能力,也让潘赞化内心称奇,而她的绘画天赋也被上海邻居洪野发现,谓之有“惊人的敏锐与少有的接受能力”,遂欣然决定免费教她画画。自此,玉良便展现出“只为绘画生”的狠劲儿。后来,她因造型能力强和对色彩极为敏感,得到美术教育家刘海粟的赏识。其创办的上海美专是中国最早接纳和践行西方艺术教育理念的学校,办学原则亦得到过蔡元培和鲁迅的发文支持。蔡元培提倡“开放自由,择优录取”的教育理念。他曾再三强调,限制太死是会扼杀天才的。刘海粟也坚持破除旧观念,不以出身而以水准来招收学生。但旧习俗的惯性仍在,玉良入学颇费周折。不过,她在阻力面前始终思路清晰,不懦弱,也不情绪化。她一边说服赞化,一边顶住外界压力,最终进入上海美专,踏上了求学之路。

在刘海粟和蔡元培的帮助下,在她本人的再三坚持下,她以“潘世秀”之名入学,开启了专业学习西洋画的历程。作为中国首批女大学生,她已经具备了独立意识和自主精神,认定自己是命运的主人,敢于对不合理的偏见提出质疑,并通过绘画自我表达。对她而言,画画不再是排遣寂寞、解闷的玩意儿,也不再是逃避家庭生活和表达心底不甘的工具,而是重新获得人生意义的强大武器。

一年后,玉良迎来新的机遇,前往法国留学。法国是她从未去过的异邦,更是“新兴艺术的摇篮”“油画的故乡”。1921年入中法大学新生注册时,她正式填上并启用了“潘玉良”这个名字。

在法国,潘玉良的私事和过往鲜有人关注,她的身心更为放松,思维和眼界也随之打开,手中画笔更为舒展。于里昂中法大学毕业后,她以优异的成绩考入意大利罗马国立美术学院,继续研习油画并学习雕塑,并与徐悲鸿成为同学。凭着那股永不满足和坚忍顽强的精神,她成了“绘画、雕塑两艺著称的艺术家”。与当初下决心赎她一样,潘赞化再次被玉良的倔强、果敢、刚毅打动,他对玉良的才情愈加欣赏与尊重,全力支持她绽放艺术生命。

数次更名,几度涅槃重生。玉良抓住每一次自我提升、自我更新的契机。说她不幸,年少经历使然;说她幸运,是因为命运毫不吝啬地给她打开了另一扇窗。遇到潘赞化是她的人生转折点,而身处新文化运动的氛围和新思潮滥觞之地上海,可以说,是时代助推她,机遇成就她。凭借自身的美术天赋和坚强意志,她在海外得以充分释放才情,发挥才能,展现才华。她坚韧却不任性,温婉却不依附,出身贫寒却追慕高雅,长相不艳却作品流芳。一次次画展,一次次好评,一次次获奖,提升了她的胆识和远见,让她更有力量去追光。一块璞玉,终于在艺术界发出炫目之光。

三、蜚声巴黎,魂牵故里

潘玉良从罗马国立美术学院毕业后,于1928年受聘回国任教,8年后她重返法国,自此后半生孤居巴黎,潜心画艺,专注创作,构筑自己的艺术空间。她心系祖国,倾尽一生,为“将古代中国绘画艺术推进现代”付出了一己之力。

潘玉良在国内执教时,坚持艺术的纯粹性;在巴黎,她一如既往。她不愿接受背离自己艺术初心的商业化运作。显然,与画廊签约会失去独立性和自主性。她只在生计窘迫时才出售少量画作。她能吃苦,也耐清贫,唯独不愿固化创作思维。

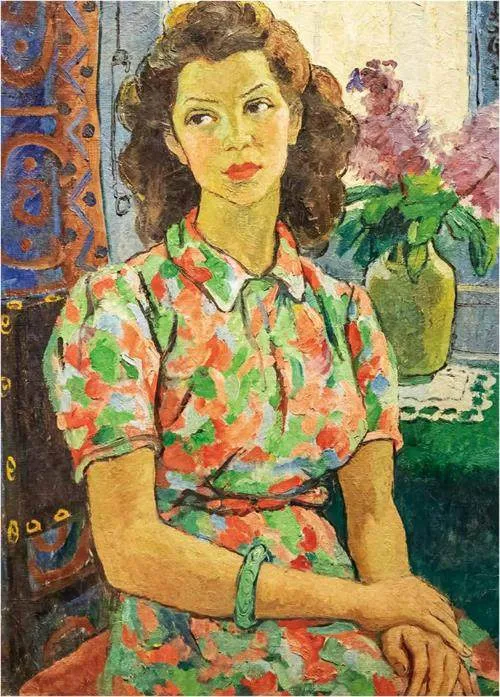

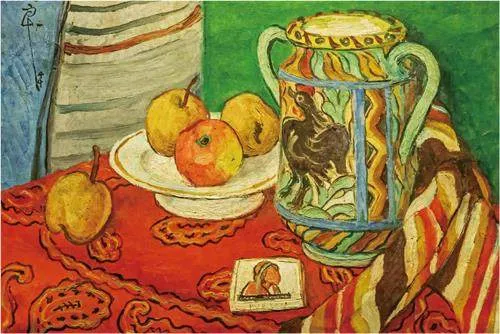

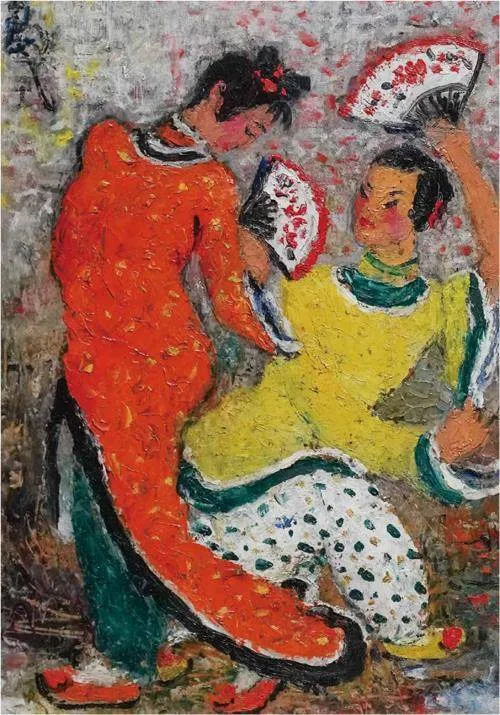

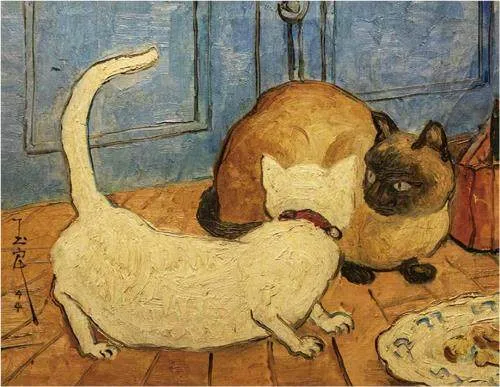

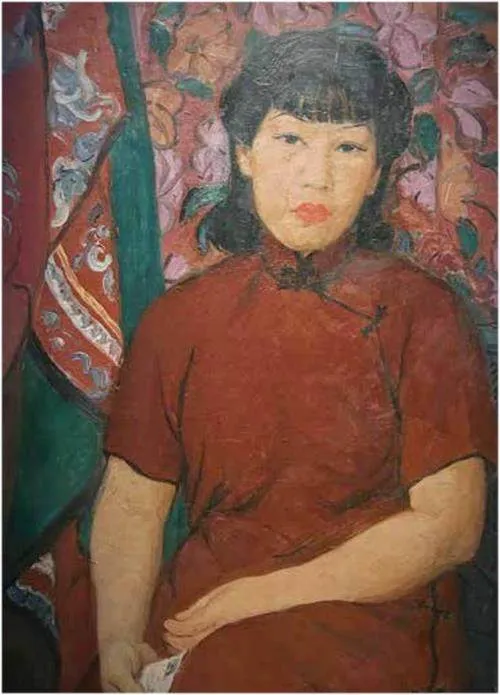

在巴黎,潘玉良深入比较中西艺术观和技艺的异同,寻求新的绘画题材和手法。她接受过中国传统绘画中意象表现方式的熏染,也欣赏古希腊罗马艺术中人体曲线自然流动所呈现出的生命力之美。与第一次来法国不同,此时的她不再是单向度的求学者,而是以开放的心态继续在绘画材料上尝试创新,力图创立独属于自己的风格。她用中国笔墨在宣纸上以西洋画的方式创作人体画像,独创了西方人体题材与中国白描线条相融的“新白描体”。她的作品完美地诠释了何为“东西合璧”:赋色明晰、线条俊逸,就人物姿态把握、情绪表达而言,充沛且富有生命力。其他水彩画和素描也都呈现出优美流畅的观感。细品之下,她的画作背景精细有层次,给人以洒脱爽朗之感,魅力无穷。

刻苦创作加之潜心研究,潘玉良的画风越发率真直白,创作心态越发自由,原本的含蓄内敛渐渐变为鲜活奔放、大胆恣意。到了20世纪50年代,她的画作已独具一格,个展屡获成功。有评论认为,“她成功地找到了西洋画和中国画相结合的表现方法。她的作品既有西画的真实感又富有中国画的诗意,达到了一种新的独创的艺术境界”。潘玉良虽人在异乡,但她所画的风物人情和民间故事寄托着对故土的牵挂。

早在1926年第一次留学期间,31岁的潘玉良就曾凭借引发风波的自画像《浴女》获意大利国际美术展览会金奖,而且是首位获此荣誉的中国女画家。可见,她在欧洲画坛早就崭露头角。当时,这一奖项的奖金缓解了她经济上的燃眉之急。回国任教的最后一年,她入选《近代中国艺术发展史》中的现代画家之列,是14位画家中唯一的女性。二战后,这位旅法华人女画家的作品在美国展出,当地媒体赞誉她为“艺术精英”“令人敬仰的艺术家”。此后,她的创作进入了全盛时期。到了20世纪五六十年代,她的个展已遍布欧洲。比利时、英国、德国、西班牙等国的各大美术馆和收藏家争相收藏、收购她的作品。其间,她获得“法国国家金质奖章”,此事在国内的《大公报》有过报道。其后几年,她仍画笔不辍,又在数次展览中获奖。她因创造了诸多的“首次”和“唯一”而蜚声巴黎。

1954年,法国拍摄了一部纪录片《蒙巴拿斯人》,介绍当年该地区的著名思想家、哲学家、艺术家等,潘玉良是片中唯一的东方人。1959年,她成为第一个荣获巴黎大学多尔烈奖的中国女子。1966年,她再获法国文化教育一级勋章,次年获比利时金质奖章以及多项银质奖章。1969年,潘玉良再获“艺术—科学—文学促进会”大奖(1957年曾首获此奖),并被誉为“实至名归的画家和雕塑家”。1971年,76岁的潘玉良又获得法国自由艺术协会国际沙龙银质奖和法国艺术家协会鼓励奖。

曾几何时,她在罗浮宫流连忘返,奢望“某一天我的作品能够进入这个艺术盛典,为中国的现代艺术占一席之地”。她做到了!作品获罗浮宫收藏的第一位中国女画家就是她。夙愿得偿,她激动地流下了眼泪。作为“第一个以雕塑作品走进巴黎现代美术馆的中国艺术家”,她已成就等身,但也更牵挂故里。

重返法国不久,眼看国内战事激烈,山河破碎,她积极参加义卖,支持祖国抗日,即便遇到阻力也不退缩。此后,她一边坚持创作,一边投入反法西斯的社会活动中。巴黎沦陷后,她避居近郊,创作了反战油画《屠杀》,以揭露侵略者和战争狂人的罪行。她还与中国留法艺术学会的同人们一起商讨并公开致电当时的国民政府,强烈要求收回日寇在侵华期间抢走的国宝;至于其他被损坏的艺术品,她也敦促政府向日寇索取赔偿。她的电文被全文发表在巴黎的报纸上,引起极大反响。1950年,她当选为中国留法艺术学会的会长。

一直积极参与捐款救国的潘玉良总算盼到了中华人民共和国成立,她期待能回到祖国,与亲人团聚,只是最终由于各种原因未能成行。海外漂泊数十年,她在生活上和心理上已经习惯了孤身一人,不再依赖他人而活。但她仍魂牵故国,思念故人。恩师洪野去世后,她一直想方设法接济师母一家。看到青年同胞陷入困境,即便自己手头并不宽裕,她也总是慷慨解囊,不吝资助。当地华人都听闻她向来随和爽直,是个气势不让须眉的女中豪杰。旅法画家贺慕群有幸近距离接触过潘玉良,据他描述,潘玉良“留短发,有酒量,个性豪迈,不拘小节,嗓音洪亮”。

1964年中法建交,潘玉良潸然泪下,期待回国,又不知回到哪里。她这一生写字撰文不多,除了在画上签名,就是给潘赞化写信。潘赞化去世后,她保持着一年给潘赞化的儿子潘牟写几封信报平安的习惯。于她而言,他也是自己的亲人,给他写信也是心理寄托;于潘牟而言,视她为母,更有敬中生爱的尊重。

潘玉良在法国时,身边不缺追慕和愿意陪伴之人。每当她为自己和作品不能回归家园而怅然的时候,好友王守义总是安慰她:“艺术是没有国界的,不管在哪里,你都能以中国艺术家的身份为人类艺术的繁荣做贡献。”去世前一年,潘玉良还去信告知潘牟:“我望把身体养好,就回祖国了。”

四、结语

1977年,潘玉良在巴黎蒙巴拿斯的一间公寓离世,留下4000多幅珍贵的作品。王守义遵她遗嘱,将她的作品尽数运回故土。在王守义替她购置的墓碑上刻着10个大字—世界艺术家潘玉良之墓,是潘赞化后人请故乡安徽书法家手书的汉隶。人长眠,美长存,潘玉良的一生,都在追求自我实现,她为中华民族在世界艺术之林赢得了一席之地。就构建美术领域的中西文明互鉴而言,她是先行者。

——潘玉良的艺术人生